Speciale Adolescenza | Le ceneri del senso della vita: Niente di Janne Teller

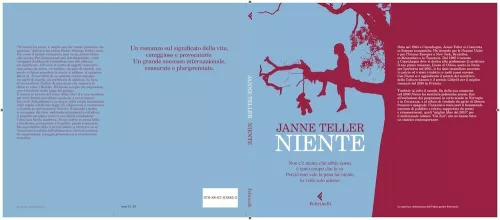

Cosa succede quando il nichilismo, “il più sgradevole degli ospiti” come lo ha definito Martin Heidegger, bussa alla porta e diventa il credo degli adolescenti? É questo il tema di Niente di Janne Teller edito da Feltrinelli. Il libro, pensato per un pubblico di ragazzi, è uscito in Danimarca nel 2000, ha riscosso diversi premi e grande successo di critica ma ha anche suscitato forti polemiche per la durezza, la violenza, l’immoralità che caratterizzano i suoi personaggi. Già tradotto in Italia da Fanucci nel 2004 (con il titolo L’innocenza di Sofie), oltre che in Nord Europa è diventato un caso letterario in Germania, negli Stati Uniti, in Spagna e Francia, con eguale strascico di censure e proibizioni, proteste di scuole e di famiglie.

Inesorabile come un inverno nordico questo romanzo di de-formazione racconta la storia di un gruppo di quattordicenni della provincia danese e può essere considerato una versione aggiornata del Signore delle mosche di Golding per la capacità di mettere in luce il fondale oscuro dell’adolescenza, o una sorta di Fight Club di Palahniuk ambientato alle scuole medie per il sociologico e surreale cinismo. La storia inizia (come Il barone rampante...) con un ragazzo che in un sonnacchioso sobborgosale su un albero e abbandona la scuola dichiarando il suo ritiro dal mondo: “Non c’e niente che abbia senso, è tanto tempo che lo so. Perciò non vale la pena far niente, lo vedo solo adesso”, dichiara Pierre Anthon ai suoi compagni di classe. Il suo irremovibile proposito di sottrarsi alla vita di fronte all’inanità del tutto, scandito con saccente ironia, si associa a un’amara denuncia delle illusioni del senso comune. “è tutto inutile! Perché tutto comincia solo per finire. Nel momento in cui siete nati avete cominciato a morire. Ed è così per tutto. E tutta una commedia basata sulla finzione, si tratta di vedere chi è il più bravo a far finta”. E così via.

La reazione dei compagni di classe è improntata a un misto di autodifesa e di mutuo soccorso: decidono di raccogliere in un luogo segreto, una vecchia segheria abbandonata le testimonianze di tutto quello che abbia senso e valore per far desistere l’amico e per mostrare che “noi saremmo diventati qualcosa, qualcuno”. Così nasce l’idea della catasta del significato, una raccolta di simboli di ciò che conta: ragazzi e ragazze della classe si costringono a vicenda a sacrificare a turno le loro cose più preziose e innescano un perverso gioco in base al fatto che ciò che è donato acquista tanto più importanza quanto più è doloroso perderlo e ognuno alza la posta in gioco per vendicare la perdita e ferire gli altri: inizia così un’escalation che, da vestiti e capigliature, arriva a toccare oggetti preziosi e simboli religiosi per giungere fino alla profanazione di tombe, all’uccisione di animali domestici, alla perdita della verginità e alla mutilazione fisica.

La forza del libro sta nel respiro tragico e nella dinamica interna al gruppo dei pari: da qui, più che esercitare una critica letteraria, vorrei isolare alcuni elementi con cui intessere un ragionamento di ordine pedagogico, anche per capire quanto di questo libro parli dell’oggi. Tanto più che il libro è ambientato tra 1992 e 1993 senza telefoni cellulari e senza la rete, elementi della quotidianità che hanno avuto un forte impatto nella comunicazione “esoterica” del gruppo dei pari nei due decenni successivi.

Narrato in prima persona (e senza morbosità) attraverso la voce di Agnes, una delle protagoniste, il testo è breve e asciutto, spietato nella sua concisione e tale da restituire anche nel ritmo l’atteggiamento totalizzante, l’ambiguità morale, il senso di onnipotenza e la mancanza di principio di realtà che caratterizzano molte adolescenze, se non l’adolescenza tout court. Colpiscono la logica di gruppo, la tendenza conformistica, la subordinazione di ogni riserva al progetto e la svalutazione della propria soggettività rispetto all’autorità collettiva; l’intero gruppo classe diventa una setta e si chiude al resto del mondo, il che, se per certi versi è irrealistico, riflette la tendenza alla separazione e all’autoreferenzialità del mondo giovanile rispetto a quello adulto. Come i protagonisti dei film Paranoid Park o Elephant di Gus Van Sant, altro indagatore dei misteri dell’adolescenza, i personaggi seguono percorsi invisibili e scambiano messaggi indecifrabili dal di fuori.

I ragazzi della “catasta” non hanno contatti con gli adulti, figure esterne e anonime come nei Peanuts di Schultz in cui non si vedono mai. Inequivocabile l’argomentazione di uno dei personaggi quando qualcuno all’inizio suggerisce di rivolgersi agli insegnanti:

“Non possiamo reclamare né con Eskildsen né con il preside né con nessun altro adulto, perché se ci lamentiamo di Pierre Anthon sul susino, dovremo anche spiegare perché ci lamentiamo. Saremo costretti a raccontare quello che dice Pierre Anthon. E questo è impossibile, perché gli adulti non vorranno sentire che sappiamo che niente ha davvero senso e tutti fanno solo finta”. Jan-Johan allargò le braccia e noi ci immaginammo tutti gli esperti e i pedagoghi e gli psicologi che sarebbero venuti a studiarci, a parlare con noi e a cercare di convincerci, così che alla fine ci saremmo arresi e avremmo ricominciato a far finta che qualcosa avesse un senso.

Manca la fiducia nella possibilità della comunicazione e pare scontato il reciproco posizionamento in un gioco delle parti fisso e senza alternativa: i ragazzi sono imprigionati nella visione che di loro hanno gli adulti. Le figure educative sono opache e, se sono talvolta capaci di autorità e punizioni (seppur blandamente, ad esempio quando la serie di misfatti verrà scoperta), sono completamente prive di ogni autorevolezza ed efficacia nella soggettiva dei protagonisti: il durissimo atto di accusa verso il mondo degli adulti avviene attraverso la figura di Sofie, la ragazzina che, dopo aver sacrificato sessualmente la sua “innocenza”, appare la più determinata nella sete di distruzione. “Il significato”, risponde al preside, “Voi non ce ne avete insegnato nessuno. Perciò ce lo siamo trovato da soli”.

Non vorrei individuare semplicisticamente le cause di tanta rovina nella mancanza di educazione o nella crisi della famiglia (che pure ci sono). Buone ragioni inducono a pensare che la società nel suo insieme abbia smesso di essere educante, passando nel giro di pochi anni dalla estrema normatività alla tendenziale anomia. Il grande equivoco da cui la vicenda si muove sta nel problema del nichilismo già individuato da Nietzsche: dire che non esiste un senso ultraterreno non equivale a dire che non esiste alcun senso. Il problema è che se la critica delle false illusioni e di tanta ipocrisia moralistica è diventato senso comune, è mancata seriamente una pars costruens nel generare valori immanenti, civili o antropologicamente determinati, individuando nel bios stesso un’autosufficienza significativa. In altri termini, se la morte di Dio è avvenuta, l’avvento di un’umanità nuova, capace di trovare senso nella propria esistenza, è rimasto un progetto incompiuto a cui nessuno sembra credere più.

Sofie scoprendo nella sua carne il prezzo del significato incarna il polo opposto alla cinica indifferenza di Pierre Anthon: se i “valori” che i ragazzi hanno cercato hanno sempre qualcosa di inautentico, falso o imposto o mimato (come potrebbero del resto degli adolescenti essere già certi di cosa è un valore in quanto adolescenti?), non è casuale che il suo trauma passi attraverso il corpo proprio; come a dire che nell’anestetizzazione generale di una società che ha visto morire l’empatia, solo il “sangue e muco” sembrano in grado di ridestare un significato “autentico”, nativo di chi lo prova e lo esprime, che sia presenza della vita a sé.

Chi non vuole sapere come finisce il libro si fermi qui. Uno sbocco di violenza chiude la storia, quando i ragazzi insieme uccidono furiosamente Pierre Anthon, quasi a riproporre il freudiano linciaggio fondatore di Totem e tabù. Come nel Signore delle mosche, in cui la violenza praticata mette fine all’innocenza dell’infanzia e rende palese la realtà nella sua intransigenza, il delitto appare simbolicamente come la risposta estrema al bisogno di esperienza vissuta che le società benestanti dell’avere e dell’apparire hanno involontariamente sottratto all’adolescenza deresponsabilizzandola e consegnandola alla solitudine. Fin dall’inizio le relazioni tra i personaggi del libro sono segnate da insincerità, ipocrisia e convenienza e la ricerca comune del senso della vita fallisce nella drammatica incapacità di immedesimarsi con l’altro. Così, per quanto inaccettabile questo possa apparire, l’uccisione collettiva dell’avvelenatore di pozzi appare l’atto più logico e “umano” compiuto dal gruppo: un atto autentico, tale nella misura in cui risponde della reale rabbia verso chi distrugge le condizioni stesse della speranza e della leggerezza.

Teller racconta la messa in gioco di sé nella forma di una discesa agli inferi che permette paradossalmente, attraverso la scoperta di emozioni terribili, la fine delle idealizzazioni astratte generate dal tentativo di adeguare la propria immagine alle aspettative del mondo adulto. Venire posti di fronte alle conseguenze delle proprie azioni coincide con la ridefinizione di una progettualità esistenziale, con l’accettazione del fatto che si tratti di un percorso accidentato e non sovra-determinato. Quando tutto è finito Agnes racconta: “piangevamo perché avevamo perduto qualcosa e trovato qualcos’altro. E perché è doloroso, sia perdere che trovare. E perché sapevamo che cosa avevamo perduto, ma non eravamo ancora capaci di definire a parole quello che avevamo trovato”. La liberazione catartica dell’odio e il ricordo indelebile di quegli eventi che ognuno si porta dietro (il barattolo con la cenere del falò che distruggerà ogni cosa) lasciano sperare che, quando le ferite si saranno chiuse, possano sorgere l’amore e il radicamento nella vita che prima non c’erano, poiché erano sostituiti dai loro simulacri. Da lì sorge la capacità di rispondere alle domande moleste e insistenti che il Pierre Anthon che abita dentro di noi continuamente ci pone.