Antimateria di Francesco Lo Savio / Un marziano al MART

«Disperato amico mio», suonano le ultime parole di Emilio Villa su Francesco Lo Savio, negli Attributi dell’arte odierna. Parole profetiche: pensando al suicidio commesso a Marsiglia due anni dopo, nel settembre del ’63, dall’amico ventottenne. Lo aveva presentato su «Appia antica» nel ’59, Villa, e l’anno seguente lo aveva invitato, a una collettiva alla galleria bolognese Il Cancello, insieme a Franco Angeli, Tano Festa (fratello di Lo Savio – che aveva preso il cognome del marito della madre – di lui minore di tre anni), Mario Schifano e Giuseppe Uncini.

Tano Festa, Francesco Lo Savio e Mario Schifano alla Galleria La Salita nel 1960.

Ma, fra le tante intuizioni rabdomantiche di Villa, i registri da lui impiegati per dar conto della ricerca di quel suo amico disperato, sino ad oggi per una volta parevano del tutto fuori fuoco. Lemmi di un repertorio standard, cui il suo pirotecnico strumentario linguistico avesse fatto ricorso, come talora gli capitava, col “pilota automatico”. Nulla a che vedere insomma, con le «larve biologiche», i «centri-erotemi», le «falde cellulari» evocate da Villa: in quella figurazione invece così fredda, rarefatta, severamente geometrica.

Non è un caso che quando, il 30 novembre del ’62, Lo Savio porterà alla Salita di Gian Tomaso Liverani le sue Articolazioni totali – tre voluminosi cubi di cemento bianco, aperti da un lato a mostrare un interno nero suddiviso da piani ricurvi: laconici ed enigmatici, sul pavimento buio, come tre monoliti sulla superficie lunare – quell’occasione tanto attesa si rivelerà un fiasco solenne. Niente di più distante si poteva in effetti immaginare, allora, dalla joie de vivre spumeggiante di colori della scuola di Piazza del Popolo sugli scudi; e infatti quei suoi concittadini e coetanei (legati alla galleria rivale, La Tartaruga di Plinio de Martiis), alla vernice di Lo Savio, brillano per la loro assenza: tutti, compreso suo fratello Tano, rintanati a due passi da lì, al solito Caffè Rosati. Le foto prese quel giorno alla Salita ci mostrano, forse, non più di sette visitatori (alcuni dei quali di nome: Argan e Palma Bucarelli, forse Pierre Restany).

Foto di Dario Lasagni.

E davvero, visto retrospettivamente come ci consente di fare la bellissima mostra di Francesco Lo Savio al MART di Rovereto (a cura di Silvia Lucchesi, Alberto Salvadori e Riccardo Venturi, sino al 18 marzo; la prima organica retrospettiva che sia stata allestita dopo quella, curata dalla stessa Lucchesi con Bruno Corà, al Pecci di Prato nel 2004; in questa occasione è stata ricostruito nei minimi dettagli l’ambiente delle Articolazioni), quel giovane così serio e di poche parole (salvo le rare volte che interrompe il suo mutismo, perché a quel punto non lo ferma più nessuno) appare un alieno. Un Alloghenes (in questo senso si lasciano leggere, forse, i riferimenti alla gnosi del Villa che parla, per lui, di «eone» e «pleroma») che gira coi grossi e intimidatori tomi dell’Uomo senza qualità sotto braccio; un cittadino europeo che si sottrae, in tutti i sensi, al colore locale (unico vero intellettuale del gruppo, lo ricorda Paola Pitagora nelle pagine rapinose del suo Fiato d’artista). Un marziano a Roma, insomma. In quanto tale prima guardato con curiosità, poi sempre più con sufficienza, infine – come quella volta alla Salita – scansato senza troppi riguardi. Lo Savio non fa una piega, ma per lui è una mazzata. Lo racconta Riccardo Venturi in una biografia di scintillante scrittura e straordinaria penetrazione critica, che verrà pubblicata a breve da Humboldt Books.

Foto di Dario Lasagni.

Foto di Dario Lasagni.

Lui, da sempre straniero, decide di levare le tende da quella città che non lo ama. La sua dimensione è l’Europa (non a caso l’ultima occasione espositiva, al Bibo’s Place di Andrea Bizzarro e Matteo Boetti a Todi un paio d’anni fa, fu nell’ambito di un progetto dal titolo In che senso italiano?): lui ha già esposto con quelli del gruppo Zero, nel giugno del ’61 (Mack + Klein + Piene + Uecker + Lo Savio = 0 era il titolo allusivo di quella volta alla Salita), continua a farlo ad Amsterdam, a Leverkusen (dove Udo Kultermann lo aveva incluso, unico italiano, fra i suoi Monochrome Malerei). A Roma pubblica un libro, in quello stesso ’62, della consueta, visionaria severità (s’intitola Spazio-luce; lo riproporrà nel ’75, nella bellissima collana einaudiana «Letteratura» diretta da Paolo Fossati, Germano Celant), ma lui ha capito che quello non è più il suo posto. L’estate del ’61, mentre la jeunesse dorée dei suoi connazionali impazza al Centenario dell’Unità, conosce una ragazza di Marsiglia e l’anno dopo la sposa. Nella sua città vede la Cité Radieuse di Le Corbusier e ne resta non meno folgorato. Si è sempre interessato di architettura (per un anno l’ha pure studiata, alla «Sapienza»), ma ora proietta le sue idee sullo spazio e la luce su proporzioni più ambiziose.

Studio per Maison au Soleil, 1962.

Le Corbusier, La Cité Radieuse, Marsiglia.

Progetta, lui così poco mediterraneo, una Maison au soleil che finirà per essere, al declinare dell’estate ’63, lo scenario ideale: per un addio che pare quasi un rituale, un sacrificio marziale à la Mishima, sull’altare del modernismo.

Richard Serra, Tilted Spheres, 2007, al Pearson International Airport di Toronto.

Era semplicemente arrivato troppo presto, Lo Savio (come pure Klein, morto 34enne nel giugno del ’62, e Piero Manzoni, 29enne nel febbraio del ’63): di lì a poco, oltre Atlantico, si comincerà a parlare di minimal art e alcuni di quegli artisti (come Richard Serra, che gli dedicherà un suo lavoro) riconosceranno in lui un precursore. Mentre i suoi ipnotici Filtri monocromi, sempre addensati al centro, sembrano parenti stretti delle superfici abissali, minacciosamente attraenti, di quell’altra figura sacrificale che è Mark Rothko.

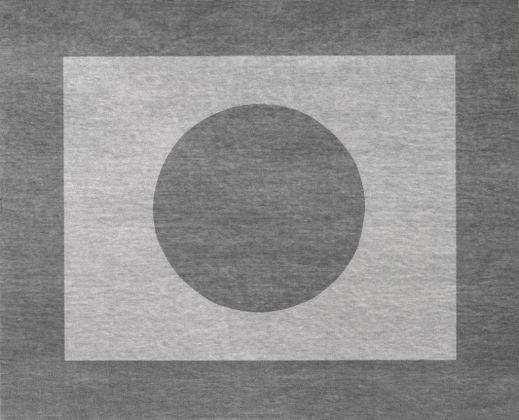

Filtro dinamico (1960, Lugano, MASI).

Eppure l’antimateria di Lo Savio, questa specie di buco nero dell’immagine (evidenti sono, nei suoi scritti, gli interessi scientifici), è anche in stretto dialogo con la tradizione italiana, almeno quella più recente. Se l’“ambiente” della Salita appare debitore nei confronti di quelli così intitolati di Lucio Fontana, è senz’altro Burri il riferimento più palese dei suoi Metalli:

Alberto Burri, Ferro D (1958).

ben più asettici e smaltati di quelle lamiere convulse, certo, ma che recepiscono pure la lezione dei Gobbi (nonché dell’«effetto di lembo» – per dirla col Georges Didi-Huberman della Pittura incarnata – degli stessi Ferri): il Metallo parasferico, che Lo Savio con rimarchevole creatività lessicale definisce «leggermente afrontale», pare voler cogliere il punto di parallasse della superficie bidimensionale, l’istante esatto in cui questa s’increspa nella terza dimensione.

Foto di Dario Lasagni.

Ma soprattutto la mostra di Rovereto ci mostra un risvolto, della ricerca di Lo Savio, sino a questo momento restato del tutto sconosciuto. E non poco sorprendente. A Kultermann l’artista aveva consegnato i materiali per un secondo libro, che poi non si poté realizzare. Ma l’amico tedesco quei materiali li conservò sino alla morte, nel 2013: sicché ora quegli appunti scritti, disegni preparatori e altro, figurano esposti al MART. Fra questi stupiscono delle tavole anatomiche: flessioni vertebrali, degli arti, del collo, delle spalle: articolazioni a loro volta, insomma, che rivelano una matrice fisiologica, o addirittura fisiognomica, delle forme apparentemente così depurate da lui realizzate. Un po’ come il topico albero di Mondrian, da Lo Savio infatti ammiratissimo, alle naturalistiche radici del suo proverbiale rigore ortogonale. In uno degli schizzi si vede una figura umana in piedi con le braccia aperte, iscritta in una sfera come l’uomo vitruviano di Leonardo (due anni dopo la sua morte, in effetti, Mario Schifano ritrarrà Lo Savio sovrapponendo all’icona barbuta di Leonardo, proprio, un intrico di linee geometriche…); e in uno degli appunti si legge: «UOMO | Unico esempio di perfezione strutturale e massima libertà STATICA con EQUILIBRIO STRUTTURALE».

Mondrian 1908, 1911, 1913, 1927.

Troppo tardi avevano capito, i fratelli coltelli di Piazza del Popolo, la natura umana, troppo umana, di quell’amico da loro così diverso. Ma soprattutto non aveva sbagliato Villa, che lo conosceva bene, a divinare in quella sua ostinata, esorcistica geometria «il suo calvario»: a indicare, in quella luce così fredda «lo spazio che è la morte, […] la radice convulsa di morte». Da quella ricerca disperata lui, Lo Savio, non si era salvato.