Visite guidate (4) / Antonello da Messina, la "Pietà" del Prado

In numerose opere del Quattrocento e del Cinquecento, in particolare nordiche, sono raffigurate sante che tengono un libro in mano, mentre lo stanno leggendo o vi hanno appena distolto lo sguardo per immergersi in qualche preghiera o meditazione, o visione o fantasia: lo Sposo celeste, il peccato, il premio o la punizione, una profezia, un supplizio, un’estasi… di materia per farlo non ne manca. In alcune, tra la mano e il libro è interposto un panno, a proposito del quale una volta mi sono chiesto se serve più a proteggere da possibili contaminazioni il volume, sacro e prezioso, o la mano che lo regge, dal bruciante contatto che emana la sua sacralità. Una riflessione analoga mi è venuta in mente a proposito di un dettaglio della Pietà di Antonello da Messina del Museo del Prado, non molto diffuso, a mia conoscenza.

Il quadro è uno dei due di questo soggetto del pittore siciliano, entrambi dipinti durante il soggiorno a Venezia del 1475-76, in dialogo, o piuttosto competizione, con la pittura là dominante, in particolare con Giovanni Bellini, in cui pure troviamo esempi di questo dettaglio (vedi il Cristo morto sorretto da due angeli del 1465-70 della figura 5).

Antonello da Messina, Pietà, 1474-76, Museo Correr, Venezia.

Il primo è quello del Museo Correr, stupendo nonostante i danni derivati da restauri scellerati che hanno quasi cancellato il volto di Cristo, dei tre angioletti e dei loro arti. Il corpo del Salvatore vi è rappresentato quasi efebico, la pelle liscia sugli arti torniti e senza esibita muscolatura, disposto quasi completamente nella metà inferiore della diagonale che divide l’immagine e separa, e quasi taglia, la testa collocata da sola in quella superiore, in postura raramente attestata prima, quantomeno con questa potenza e efficacia. Alle sue spalle uno degli angioletti lo sorregge a fatica per cercare di tenerlo ritto, contrastando la sua tendenza a cadere in avanti come fanno invece sia la mano sinistra rispetto al polso sollevato da un altro angioletto che sembra chinarsi quasi a baciarlo mentre invece il suo collo è piegato dal peso del dolore, sia la testa, che ciondola in modo straziante, accentuato dall’angolazione che ne evidenzia la pesantezza inerte.

Il secondo è la Pietà esposta al Prado.

In questo quadro meraviglioso si vede un angioletto in piedi sulla lastra tombale su cui poggia, seduto, anche il corpo di Cristo, in primo piano. Cristo sembra reggersi da solo sulla schiena, nonostante la disposizione delle figure possa indurre a pensare che sia addossato a quella, così minuta, che sta alle sue spalle. L’angioletto ha i capelli scarmigliati come quelli del morto scomposti dalle atrocità della passione, la bocca socchiusa per il dolore, le palpebre rosse di pianto, con le lacrime che gli solcano il viso commoventissimo che sembra rivolgersi verso l’esterno a suscitare l’immedesimazione nello spettatore, mentre invece è ripiegato in se stesso, chiuso nella propria indicibile pena, e quindi ancora più efficace nell’indurre empatia proprio perché non la sollecita con lo sguardo diretto, secondo quanto suggerisce invece Leon Battista Alberti nel suo trattato sulla pittura.

Non è una novità per Antonello, che è sempre alla ricerca di modi per sollecitare gli stati d’animo dello spettatore e muoverlo alla compassione con un’intensità che non ha precedenti, non solo nella pittura italiana di impronta più classicamente composta anche nella tragedia, ma anche rispetto a quella pietistica del Nord, come evidenziato anche dai suoi numerosi Cristo alla colonna, o Cristo in pietà, con la loro peculiare iconografia ravvicinata e il volto piangente. Come quello ora al Louvre, dal volto quasi identico a quello della nostra Pietà.

Antonello da Messina, Pietà, 1476-78, dettaglio, Museo del Prado, Madrid | Antonello da Messina, Cristo alla Colonna, 1476, Museo del Louvre, Parigi

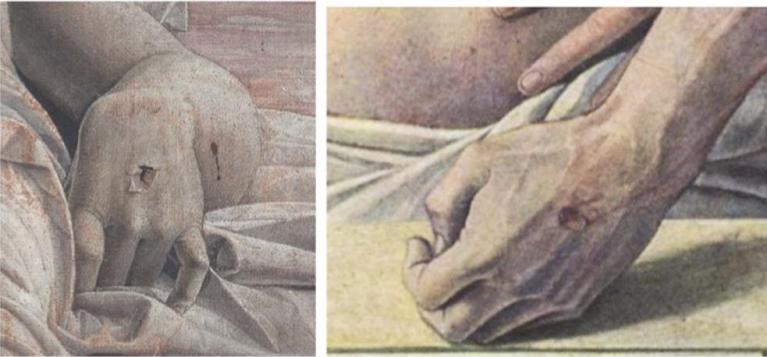

Messo alle spalle di Cristo, più che intento a sostenerlo con la sua manina, l’angioletto è quasi aggrappato al braccio abbandonato, la cui mano, a mio parere ancora più terribile della bocca spalancata nello spasimo della morte alla vana ricerca di un ultimo respiro, è piegata all’indietro, in ombra e quasi nascosta dalla prospettiva e dal panno che avvolge il corpo. All’azzurro di questo panno risponde il bianco di quello che copre i fianchi ma lascia trasparire, o suggerisce, i peli pubici e il sesso, verso cui punta, a ulteriore riprova della vera incarnazione secondo la lezione di Leo Steinberg, anche il copioso rivolo di sangue che sembra ancora sgorgare dalla ferita sul costato, i cui bordi disegnano una terza coppia di labbra aperte. La mano dell’angioletto ripete a sua volta, attenuata, la postura di quella del Salvatore, di valenza opposta però: là passiva, frenata nella caduta dal coperchio del sepolcro, qui attiva, che cerca di impedirla.

Antonello da Messina, Pietà, 1476-78, dettaglio, Museo del Prado, Madrid | Giovanni Bellini, Cristo morto sorretto da due angeli, 1465-1470, National Gallery, Londra

Tra la manina e il braccio è interposto il panno, probabilmente un lembo del sudario nonostante il colore azzurro, o un manto, solcato da una fitta trama di pieghe prodotte dalla pressione della manina, senza che però lo sforzo si trasmetta al braccio o al viso, dalle guance sì arrossate, ma certo più dal dolore che dallo sforzo. Forse perché, nonostante la straordinaria fisicità del cadavere – il corpo di un essere in tutto e per tutto umano morto come solo il corpo di un uomo sembra poter essere –, si vuole suggerire una dimensione anche spirituale, nella quale la fatica fisica non è contemplata? Tra l’angioletto e Cristo, come tra le sante lettrici e il loro libro, non c’è contatto diretto in nessun punto e il panno azzurro che si frappone sembra fungere come l’indizio insieme del contatto e della separazione delle due dimensioni, di un dramma che è tutto umano e al contempo segna il passaggio al divino anche per il fedele, che nella dimensione umana è intrappolato e che qui solo contempla, e nella contemplazione ha pietà di se stesso patendo assieme al dio morto e in questo riconoscendolo come suo salvatore, come tramite per la sua vittoria sulla morte. Schermo, barriera, protezione, filtro e comunicazione: sia il panno che, vien da pensare, l’immagine che ce lo mostra.

Andrea Mantegna, Cristo morto, 1475-78, dettaglio, Accademia di Brera, Milano | Giovanni Bellini, Pietà, 1465-70, dettaglio, Accademia di Brera, Milano

Sotto il panno sbuca l’avambraccio, con le vene in rilievo come se vi scorresse ancora il sangue, giù, fino al polso spezzato ad angolo retto, e quella mano piegata all’indietro in disposizione si direbbe inversa a quella della più celebre mano dell’Annunciata, e come personale variante di altre mani che certo Antonello avrà visto nel suo soggiorno al nord (in Mantegna e Bellini, per esempio), con le dita che in un primo momento mi sono sembrate (sbagliando) degli artigli, quasi scarnificate, come il teschio messo di tre quarti che sbuca, incompleto, nell’angolo in basso del quadro forse a dettare la prospettiva da cui guardarlo. Il punto di vista della morte.

È il punto di vista che, di fronte al cadavere, vorremmo adottare anche noi, ma è impossibile. La morte per noi è cieca; noi siamo ciechi al suo cospetto. Dal punto di vista della morte non si vede niente. Tra noi e lei c’è una barriera che ce lo impedisce, una pellicola, un panno, che, per quanto sottile, si frammette a negare ogni contatto o partecipazione e comprensione. Eppure, ciò che ci è vietato è proprio ciò che ogni artista vorrebbe attingere e mostrare. È ciò che spera, almeno, pur sapendo che è impossibile; se qualcosa presiede al suo operare è questa speranza senza speranza, oltre la speranza; che non lui, ma la sua opera e chi la guarda, travalichi quel limite, passi e duri. Il fedele, e l’artista in quanto fedele, invece lo spera: è questo che cerca nel quadro, che vorrebbe che il quadro gli mostri e gli dia a vedere.

Guarda il cadavere e l’angioletto, e lui è sia l’uno che l’altro. E io sono lui e sono loro. Sono il cadavere che so che prima o poi, senza speranza, sarò; e sono l’angioletto che piange la morte di Cristo atroce e ingiusta, e che aspetta anche me e chiunque lo sta guardando, incomprensibile, per quanto sappiamo che poi giusta lo è sempre, al di là del merito e del demerito. Ma lo stesso piangiamo. Piangiamo la giustizia incomprensibile, avvolti per un attimo, come il corpo di Cristo, da una luce che ci riguarda al di là della sua distante serenità, e in qualche modo ci consola.

C’è il cadavere, c’è l’angioletto, e ci siamo noi. Poi, dietro, e attorno, appena oltre la desolazione, oltre il terreno disseminato di alberi secchi e ossa del Calvario, c’è quel paesaggio mediterraneo che si distende sereno, dolcissimo nella luce primaverile che scandisce tutti i dettagli di una natura che rinasce, e, più oltre, di una bellissima città che sarebbe meraviglioso abitare, del mare su cui si affaccia e dei monti che pian piano sfumano sullo sfondo, fino all’ultimo orizzonte. Il Paradiso, forse.

Il Museo del Prado di Madrid è uno dei più grandi e belli e famosi musei del mondo, e quindi è superfluo spendere parole. La profusione di capolavori che ospita lascia storditi. Il Museo Correr invece non è nemmeno tra i più pubblicizzati e visitati di Venezia, ma merita una visita accurata. È di facile accesso, essendo situato in Piazza san Marco, e ospita collezioni di grande rilievo e esposizioni temporanee. Nel suo percorso sono inclusi anche il Museo archeologico nazionale di Venezia e le Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana, in cui sono entrato per la prima volta, con stupore religioso, quando ero adolescente; sale che purtroppo saranno chiuse al pubblico dal 9 al 22 agosto prossimi.

Leggi anche

Luigi Grazioli, Tiziano, Apollo scortica Marsia

Luigi Grazioli, Govert Flink, Bambina accanto al seggiolone

Luigi Grazioli, Vittore Carpaccio, Il giudizio di Paride