Antonio Biasiucci: il pane, il latte e gli animali

“Le acque divennero poderose e crebbero molto sopra la terra e l’arca galleggiava sulle acque.” (Genesi,7-18). L’arca costruita da Noè è uno dei simboli più antichi e saldi della salvezza dell’uomo, costruita per lasciare in vita un’unica progenie di ogni specie ed eliminare tutti gli altri esseri viventi. Questa la punizione di Dio contro la violenza perpetrata dagli uomini sulla Terra.

L’arca è, dunque, un simbolo doppio, o che comunque rimanda a un significato duplice: vita e distruzione, salvezza e castigo. Per questo motivo potremmo considerarci tutti discendenti da chi sopravvisse a quell’evento: dentro l’arca, seguendo sempre il racconto biblico, navigarono per quaranta notti e quaranta giorni i modelli di ogni essere vivente futuro, i visi che avrebbero plasmato quelli di tutti i nascituri che sarebbero venuti. Qui può essere ravvisata la radice di una fratellanza universale, di una somiglianza originaria che ci accomuna indiscriminatamente.

Il simbolo dell’arca è quello scelto per dare il titolo alla nuova mostra di Gallerie d’Italia a Torino in omaggio ad Antonio Biasiucci, noto fotografo contemporaneo, all’interno del programma del progetto “La Grande Fotografia Italiana" a cura di Roberto Koch.

Biasiucci, alimentato dal desiderio faustiano di arrivare a una totalità di conoscenza o, perlomeno, a una presa di coscienza globale del mistero che si cela in tutte le cose e che accomuna l’uomo a ogni altro elemento del cosmo, si fa cercatore magico dei fondamenti arcani della forma. Per raggiungere questo fine di disegno universale dell’umano, Biasiucci scoprì presto che la fotografia sarebbe stata il lanternino con cui fare luce lungo la strada. Nato a Dragoni (in provincia di Caserta) nel 1961, figlio di un fotografo abile e attento stampatore, poté allenare presto il suo occhio a riconoscere i dettagli delle stampe migliori, e tutto il retroscena del lavoro della camera oscura.

La mostra, che presenta circa 250 fotografie, ben evidenzia la linea di congiunzione che tiene insieme e lega ogni singolo lavoro di Antonio Biasiucci: non solo per motivi formali – una predilezione chiara e motivata per l’uso del nero è il dettaglio che può saltare più facilmente agli occhi – ma anche per la scelta di quei temi che, come lui stesso afferma, tendono a “riscrivere la storia degli uomini” e che lo spingono a confrontarsi “con soggetti a essa essenziali [...].” Un’utopia, quella di Biasiucci, che segue però tappe precise senza deviazioni, passando in rassegna davvero le manifestazioni fisiche degli archetipi dell’uomo: il pane, il latte e l’animale che lo genera, la vacca, il magma vulcanico, per citare qualche esempio, sono le fondamenta, il DNA dell’organismo e della nostra mitologia millenaria.

Si vedano allora le immagini, poste senza barriere – non ci sono divisioni murarie, e tutto è collocato in un unico spazio espositivo – e raccolte anche loro, come i prescelti nella sottocoperta dell’arca, a modello di ciò che ci racconta il mistero di essere uomini.

Tutto, nel racconto-epopea di Antonio Biasiucci, è messo lì per raccontare se stesso e ricordare qualcos’altro, allo stesso tempo: come a voler sottolineare come un elemento non possa mai essere concepito staccandolo da un insieme più ampio in cui è compreso – un insieme di rimandi: di forma, di significato, di ricordi universali – e in cui dobbiamo entrare. Qui, la similitudine è una lusinga obbligata, a cui non solo possiamo, ma siamo tenuti a cedere per comprendere il complesso sistema di richiami che ogni singolo oggetto possiede in sé.

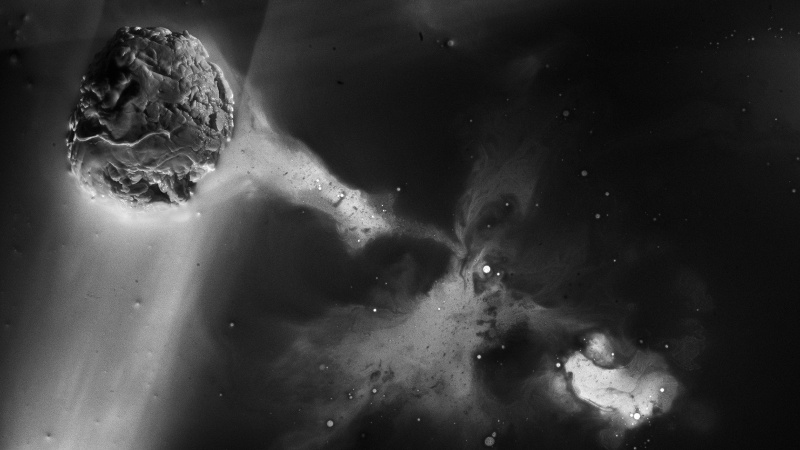

Così i “Pani” (2009-2011), lavoro allestito in uno dei tre monoliti dislocati nella sala insieme ai disegni di Mimmo Paladino, sono terreni arsi e spaccati, profili di crani alieni, bocche, animali preistorici. Non solo narrato come elemento basilare all’alimentazione dell’uomo, e non solo come fine di un processo vero, vissuto in prima persona da Biasiucci che quei pani, dopo averli ritratti, li ha consumati; il pane ci viene detto che può essere tutt’altro, un fossile o un organo vitale.

Ogni cosa non può che vivere connessa a tutto ciò a cui è collegata e collegabile. L’uomo, servendosi degli elementi della vita e abitandoli, li genera e rigenera in continuazione, in un processo costante di nascita ideale di somiglianze e reminiscenze. Il desiderio di comprendere nel proprio lavoro l’alfabeto primario della vita e della morte fa sì che Antonio Biasiucci predisponga il suo operato secondo un metodo preciso e interiorizzato: “[...] penso che non sia importante fotografare qualcosa che ti crei meraviglia, al contrario è meglio vivere profondamente ogni cosa per poi ritrovare quell’emozione nei soggetti con i quali hai scelto di avviare un confronto.” Guardare, per Biasiucci, significa conoscere attraverso un processo di “scarnificazione”, come lo definisce lui, per poter arrivare a una visione rivelata, aperta a una nuova storia. Si prenda il lavoro “Vacche”, a cui il fotografo lavorò tra il 1987 e il 1991. Ci appare una serie di dettagli apparentemente informi dei corpi degli animali fotografati dentro lo spazio chiuso della stalla in cui vivevano. Così il fotografo, fattosi più piccolo nelle possibilità ridotte di quel luogo, e vicino – vicinissimo – ai corpi animali, poté vederli nella loro più ampia forma di colossi neri, o dune, o monti invalicabili. E il muso come una silhouette scura in mezzo al pavimento, e l’occhio che ci guarda emerso da quel corpo buio può essere quello della Solfatara (1995) di Pozzuoli, l’occhio “della Natura non indifferente” (Biasiucci), l’occhio in cui, e grazie a cui, può compiersi la congiunzione perfetta tra le forme nel tempo.

Biasiucci ricorda sempre, e anche in mostra viene tracciato questo legame, la gratitudine e la stima di chi gli fu maestro: Antonio Neiwiller, attore, regista teatrale e drammaturgo italiano, che chiedeva ai propri attori di rileggere infinite volte un testo dell’autore a cui era dedicato lo spettacolo (Vladimir Majakovskij, Pier Paolo Pasolini, etc.) per poter arrivare all’“altro sguardo” su quello che, nella stratificazione dell’esperienza della lettura reiterata e accanita, da testo conosciuto si era nel frattempo trasformato in novità assoluta, reinventata. In questo modo Antonio Biasiucci guarda ai suoi soggetti, e le “Vacche” ne sono uno dei primi esempi. Da soggetto assimilato e apparentemente dominato dall’intelletto, una metamorfosi ha potuto coglierlo e trasformarlo in qualcosa di ignoto da dover conoscere di nuovo, partendo da zero. Una pulizia che avviene per accumulo di informazioni e per il conseguente rilascio di tutto quello che si è appreso per riscoprire l’aspetto di quelle che per noi, prima, sembravano certezze.

Chissà se questa arca a cui si riferisce la mostra può estendersi fino alla seconda arca che compare nell’Antico Testamento, quella dell’Alleanza del popolo ebraico con Dio, fondamento di una costellazione di miti, leggende, credenze, vere e proprie ricerche. Una frase del Talmud recita così: “Rispettate il vecchio che ha dimenticato ciò che aveva appreso. Poiché le Tavole rotte sono poste nell’Arca di fianco alle Tavole della Legge.” Difficile non accostare questo messaggio all’opera di Biasiucci, che si fa carico egli stesso di affiancare e far convivere la rottura di una prima conoscenza per edificare sopra di essa la struttura del nuovo significato che, solo grazie a quella distruzione, può prendere vita. Come i tronchi degli alberi tagliati e fotografati nel lavoro di “Corpo Ligneo” (2021) sono l’avvio di architetture del futuro, piante urbane di città ancora da costruire, arche galleggianti o appena arrivate sulla terra ferma dopo il naufragio. Tutto vale guardando i lavori di Biasiucci, perché tutto è giusto nei possibili accostamenti, nelle svariate interpretazioni, in tutto ciò che possiamo vedere in una sola immagine: Biasiucci non mette in alcun modo un limite al potere inventivo dello spettatore. Con stupore mi sono ritrovata a leggere la stessa frase che mi era venuta in mente subito, appena iniziato a percorrere la mostra, sul testo di ingresso come premessa alla visita, estratta dal film Nostalghia di Andrej Tarkovskij (1983), che sceneggiò insieme a Tonino Guerra: “Qualcuno deve gridare che costruiremo le piramidi, non importa se poi non le costruiremo.” L’invito che ci lancia Antonio Biasiucci è questo, con un grido: costruite. Là dove in apparenza non c’è nulla di nuovo, si nasconde una Piramide, Babilonia; sotto i metri di acqua del diluvio c’è la terra, un mondo futuro.

Meno che mai può apparire un caso il fatto che la parola “arcano” trovi la propria etimologia in “ciò che è riposto nell’arca”. Anche le cose più evidenti possono risultare nascoste o misteriose, e la fotografia vive di continuo in bilico tra i nomi realtà e ignoto, verità o illusione. Biasiucci riesce a dirci che la vista è un’attitudine in cui perseverare per scoprire l’assenza di un confine tra quei concetti opposti. Le scritte cancellate dalla lavagna de “La Sapienza” di Roma (“Sapienza”, 2023) sono traccia a un tempo di un sapere e di un tempo trascorso, e sono il disegno nuovo nato dal gesto fisico di rimozione del segno. Un sapere che rimarrà sepolto, che si potrà solo più intravedere nei frammenti sopravvissuti, componendo nell’insieme un gesto simile a quello che Dio compì cancellando col diluvio la maggioranza delle forme di vita della Terra.

E l’uomo, sebbene posto come fine di questo ritratto a tappe della sua intera storia, negli scatti di Biasiucci compare poco: in “The Dream” (2016), lavoro svolto nel campo profughi di Souda, in cui volti, mani e piedi si fanno portavoce, sebbene qui i piedi siano fermi e non camminino, le mani non afferrino nulla, gli occhi di tutti siano chiusi, dell’esodo inesausto dei popoli in fuga. Così la lotta per la vita, incarnata da chi fugge verso nuove realtà, si ritrova anche nello spasimo del neonato, nel suo dimenarsi per uscire alla luce nel momento del parto, come in quello fotografato da Biasiucci nell’ospedale di Matany, nel 2015. Il desiderio di vita è espresso nei lavori in mostra senza mai toccare esplicitamente il tema dell’Eros, a cui pure siamo freudianamente abituati a collegare il primario impulso di perpetrare noi stessi.

Questo desiderio è, anzi, visto sempre in concomitanza con una lacerazione, una ferita che strappa l’uomo trascinandolo da una fase all’altra della propria esistenza: dal buio alla luce (nascita), in cerca di una condizione migliore (migrazione), e anche a seguito della guarigione dopo un male, fase che rappresenta la possibilità di trovare una nuova dimensione di vita. “Ex Voto” (2006), è il ciclo di lavori dedicato alla “grazia ricevuta”, alle raffigurazioni di chi, guarito da un male, intende rendere omaggio al miracolo che l’ha tolto dal pericolo. Un lavoro, questo, che parla direttamente a “Vapori” (1983-87), al maiale ucciso per poter sfamare gli uomini. Il ritorno a una condizione di salute, il nostro poter dire grazie per averla nuovamente ottenuta, è il contraltare della morte che avviene nella dimensione pragmatica dell’esistenza materiale, motrice anch’essa di altra vita. In “Vapori”, unico progetto volto al bianco, più che al nero fondo e simbolico presente negli altri lavori, Biasiucci cercò le radici della propria identità, fatta vacillare dal suo trasferimento a Napoli nel 1980. Per questo, ponendosi all’altezza dell’animale, le riprese sono tutte dal basso – come anche lui spiega nei testi di accompagnamento – e il maiale diventa a volte un paesaggio sopra il quale si svolge l’accanimento degli uomini, avvolti dal vapore che l’acqua bollente per lavare il maiale esala.

L’identificazione con la vittima sacrificale è senza dubbio significativa nell’intera opera di Biasiucci, là dove la distruzione è ancora una volta vista come fase necessaria per intraprendere nel proprio cammino una possibilità diversa. In questo senso si può inserire il nero di Biasiucci, estremo ultimo in cui si perde ogni dettaglio in favore di un’uniformità densa in cui ciò che resta di visibile galleggia e fluttua, come l’arca del diluvio. Sono i calchi in gesso dei “Molti” (2009), o i grossi tomi dell’Archivio Storico del Banco di Napoli di “Codex” (2015), o i “Crani” (2023), tutti avvolti ed emersi da un’oscurità totale. Il nero pare così il frutto della scarnificazione totale, dell’eliminazione definitiva di tutto ciò che sarebbe di troppo per l’annuncio del nuovo archetipo, dell’alfabeto inventato questa volta dalla Natura stessa, come in “Ghenos” (2017-20). Antonio Biasiucci rintraccia per noi i punti della costellazione in cui ci muoviamo, i suoi pilastri portanti: tutto ciò che sopravvive e riesce a emergere nelle stampe è come l’uomo salvato sull’arca, non travolto dall’acqua e rimasto invece per continuare a raccontare il viaggio degli uomini.

ANTONIO BIASIUCCI. ARCA

Gallerie d’Italia – Torino

Dal 27 giugno 2024 al 6 gennaio 2025

Curatela di Roberto Koch

Le citazioni delle parole di Antonio Biasiucci sono state prese dal catalogo che accompagna la mostra edito da Skira.

In copertina, Vacche 1991 © Antonio Biasiucci.