Le Lezioni americane trent'anni dopo / Calvino: cominciare e finire

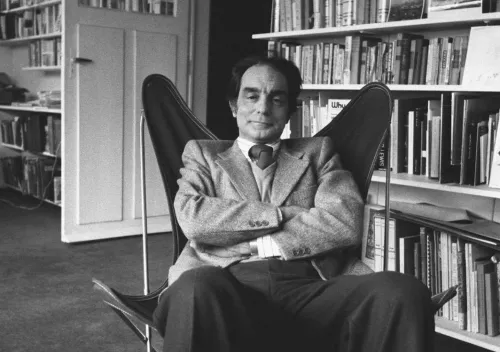

Calvino ha scritto saggistica per più di trent’anni, senza mai pubblicare un volume. Accarezzò l’idea di trarre un libro dalle sue corrispondenze del viaggio in America del 1959-60, ma poi ci rinunciò. Si risolse a porsi ufficialmente come saggista soltanto nel 1980, con Una pietra sopra; pochi anni dopo, il cambio di editore fomentò l’allestimento di una seconda raccolta, Collezione di sabbia, insieme affascinante ed eterogenea. Le Lezioni americane sono il primo libro organico del Calvino saggista. Primo e unico: e per di più, com’è noto, incompiuto. Delle sei conferenze che avrebbe dovuto tenere alla Harvard University (il primo ciclo di Charles Eliot Norton Lectures affidate a un italiano) ne scrisse solo cinque. E tuttavia le Lezioni americane sono diventate, contro le aspettative di Livio Garzanti che nel 1988 le pubblicò, un libro di culto. Uno dei più letti di Calvino, anche se esula dal dominio della fiction; e uno dei più citati, insieme alle Città invisibili.

Il successo comporta sempre una certa dose di semplificazione, di alterazione: quindi, tendenzialmente, di forzatura, di deformazione, di fraintendimento. Non di rado favorisce gli equivoci; quasi inevitabilmente, produce un certo effetto di saturazione. Così, quando un’opera diviene troppo famosa, quando è troppo celebrata, la fisiologia del dibattito culturale prevede che qualcuno provveda a proporne – in termini più o meno drastici e più o meno polemici, e con argomenti più o meno persuasivi – il ridimensionamento. È un fenomeno, in fondo, salutare; nessuna sorpresa che sia accaduto anche alle Lezioni americane.

Ma non è di questo che vorrei parlare ora. Personalmente, sostengo da tempo che le Norton Lectures contengono riflessioni molto legate a una situazione storica particolare. Appartengono alla temperie culturale a cavallo tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. Mi sono spinto altresì a sostenere che in circostanze differenti Calvino non avrebbe esitato a sostenere valori opposti a quelli della leggerezza e della rapidità, cioè l’indugio e il peso. E se non si può revocare in dubbio la sua devozione all’esattezza, non si può ignorare che, nella sua opera, alla dimensione visuale fanno riscontro da un lato una diffusa attenzione a sensi diversi dalla vista (si pensi a Sotto il Sole giaguaro), dall’altro la tendenza a evocare immagini renitenti alla visualizzazione (tali sono parecchie delle Città invisibili). Inoltre, il titolo della lezione mancante (coerenza, consistency) lasciava presagire un contrappeso rispetto al tema della penultima, la molteplicità. L’intera opera di Calvino, a ben vedere, si svolge nel segno della tensione fra mutevolezza e caparbietà, tra flessibilità e ostinazione.

Certo, l’Oscar Mondadori intitolato Lezioni americane di conferenze ne comprende comunque sei. Oltre alle cinque canoniche, contiene anche una ipotesi di lezione inaugurale sul tema Cominciare e finire che meriterebbe di essere letta davvero per prima. Qui infatti Calvino si misura con un argomento per lui cruciale, sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista tematico. Scrittore di racconti più che romanziere, autore di un romanzo composto di inizi di romanzo, Calvino spesso evoca inizi, momenti germinali e aurorali, albori, origini. L’inizio è «il luogo letterario per eccellenza», perché segna il confine tra il mondo e l’opera, ovvero tra continuità e discontinuità: il discrimine fra la molteplicità dei possibili e l’emergenza di un percorso – una storia – particolare. L’atto del narrare prende sempre forma su un fondale che non è mai inerte o privo di significato. Attraverso il modulo dell’incorniciamento – inevitabile il richiamo al Decameron – la letteratura ha reso esplicita la polarità tra sfondo e primo piano, drammatizzandola, mettendola in scena. Proprio di tutti gli incipit è evocare una serie di presupposti: iniziare significa situarsi all’interno di un ordine – o di un caos –, e definire una prospettiva, che il lettore è invitato a condividere.

Si tratta di pagine dense, che si sarebbero prestate facilmente a un’espansione ben oltre la misura della conferenza. Come sempre nelle Norton Lectures, Calvino cita molti autori, alcuni dei quali sentiti da sempre come solidali e prossimi (Conrad, Borges, Swift, Defoe), altri più lontani (Dickens, Svevo, Mann, Proust). Gradualmente emerge l’abbozzo di una tipologia di inizi assai promettente, e degna di maggiore sviluppo: inizi in medias res, ritardanti, cosmici, enciclopedici. Per il tramite d’uno di questi – la novella palermitana di Salabetto (Dec. VIII, 10) – l’attenzione si sposta sui luoghi privilegiati per gli inizi, come i porti (Cuore di tenebra) o le dogane (La lettera scarlatta); ed è chiaro che il catalogo si sarebbe potuto facilmente arricchire.

In teoria, i finali dovrebbero presentare connotati speculari rispetto agli inizi; e questo, ammette Calvino, almeno in parte è vero. Segue anche qui un avvio di tipologia: finali indeterminati (La montagna incantata), finali cosmici (La coscienza di Zeno), finali che dissolvono l’illusione realistica (Don Quijote). Ma la simmetria, secondo Calvino, non si estende al piano estetico. Nella tradizione romanzesca ci sono più inizi memorabili che non memorabili conclusioni. La ragione è che il finale non è il vero punto d’arrivo della narrazione, specie nella forma romanzesca. L’efficacia della conclusione è spesso tanto maggiore quanto più chiara è la ripercussione retrospettiva che pone tutto quanto precede in una nuova luce: esemplare il caso dell’Educazione sentimentale.

Cominciare e finire, di fatto, fu una falsa partenza. Le pagine che ci sono arrivate dicono però molto di Calvino: della sua predilezione per le short stories, del suo impulso a lavorare a più progetti contemporaneamente, del suo temperamento di scrittore che avverte il dovere di giustificare ogni presa di parola, perché ogni narrazione presuppone un’assunzione di responsabilità. Grande, a questo proposito, la distanza rispetto alla tendenza attuale a scrivere molto, moltissimo. Chissà se chi oggi pubblica romanzi di settecento o ottocento pagine, e a volte anche di più, si domanda se ha davvero delle buone ragioni per chiedere al lettore un tale investimento di tempo; o se si adegua senza problemi a un certo modello di narrativa esuberante, avvolgente, vagamente narcotica, che non può scendere sotto determinate dimensioni.

Quanto alle lezioni che nell’ottobre 1985 erano pronte, se non per la pubblicazione, per la performance orale – la già citata cinquina Leggerezza Rapidità Esattezza Visibilità Molteplicità – credo che a trent’anni dall’uscita del volume ci si potrebbe interrogare sui valori o le qualità o le specificità della letteratura che noi oggi riteniamo più preziose e/o più bisognose di salvaguardia: oggi, cioè nell’anno di grazia 2018, a ridosso di un decennio che sembra aver poche possibilità di passare alla storia come una riedizione dei Roaring Twenties (semmai serpeggiano inquietanti analogie con la fine degli anni Trenta). Cinque temi, sei, anzi: potrebbe essere una specie di gioco di società. Personalmente non potrei fare a meno di qualcosa di simile all’Esattezza, cioè la Proprietà, e del già citato Indugio, declinabile altresì come Lentezza. Poi opterei per Complessità, Irrevocabilità, Reciprocità e Ostinazione. E voi?