Speciale

Come leggere Kafka

Il 10 aprile 1917 un certo Siegfried Wollf (ex redattore economico del «Frankfurter Zeitung», originario della regione del Baden, con dottorato a Tubinga e in servizio presso il consiglio di amministrazione di alcune banche berlinesi) fa recapitare a Franz Kafka un’insolita lettera in cui confessa di essere venuto in possesso della Metamorfosi, ma di averci capito poco, lui e la sua famiglia, fino al punto da invocarne l’aiuto. «Caro Signore, mi hai reso infelice» – gli scrive dalla località di Charlottenburg, dove vive –. «Ho comprato la tua Trasformazione e l’ho regalata a mia cugina. Ma non sa come spiegare la storia. Mia cugina l’ha dato a sua madre e neanche lei sa alcuna spiegazione. Mia madre ha dato il libro all’altro mio cugino e anche lei non ha avuto spiegazioni. Adesso mi hanno scritto. Dovrei spiegare loro la storia, perché sono il Dottore di famiglia. Ma sono perplesso. Signore! Ho combattuto per mesi con i russi in trincea e non ho battuto ciglio. Ma se la mia reputazione con i miei cugini andasse a rotoli, non riuscirei a sopportarlo. Solo tu puoi aiutarmi, perché sei tu quello che mi ha portato in questo pasticcio».

Immaginiamo la girandola di mani che si passano perplesse il libro di Kafka e le reazioni dinanzi alla copertina dell’edizione stampata a Lipsia nel 1915, enigmatica tanto quanto il contenuto, dove si vede un uomo in vestaglia e pantofole, che si tiene il viso tra le mani e si allontana dalla porta semichiusa di una stanza buia. Cosa avrà visto? Chi ha letto il libro lo sa fin troppo bene e la copertina, pur non svelando il contenuto, è eloquente: «la storia non riguarda solo l’animale-Gregor» – osserva Giorgio Fontana nel suo Kafka. Un mondo di verità (Sellerio, p. 306, euro 16) –, «ma anche e soprattutto chi vive con lui». Il buio che si annuncia al di là della porta è il paradigma critico del Kafka letto da Fontana: contiene il dramma che si consuma nella stanza di un comune appartamento di una famiglia piccolo borghese, perché lo scandalo non coinvolge Gregor Samsa, ma chi gli sta intorno, chi legge la sua vicenda, gli altri insomma, come accade a Siegfried Wolff e ai suoi parenti.

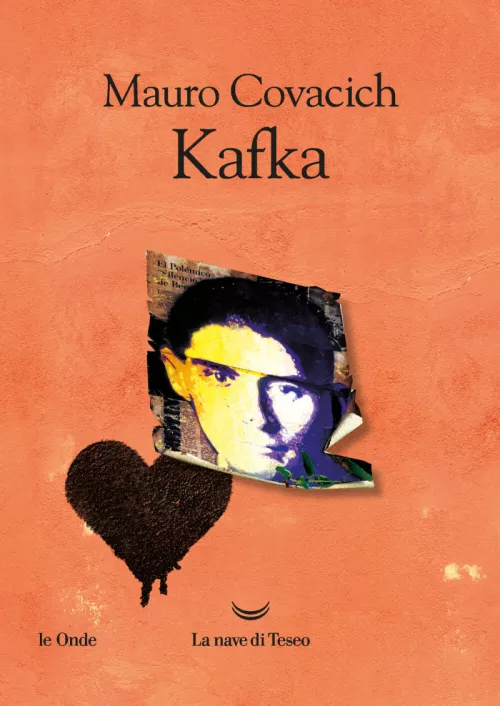

Non ci è dato sapere cos’ha risposto Kafka a quest’uomo, ammesso che lo abbia fatto, però di sicuro il tono del funzionario di banca è di chi denuncia uno stato di frustrazione dinanzi alla storia di un giovane trasformato in insetto. E poi, manco a dirlo, di che insetto parliamo? Uno scarafaggio, secondo la tradizione, ma non tutti concordano: Vladimir Nabokov lo ritiene un maggiolino, Primo Levi uno scarabeo. L’intera opera di Kafka è abitata da animali: talpe, cornacchie, scimmie, ciascuno con il suo apparato retorico, la sua logica, la sua carnevalesca simbologia. Gira e rigira, però, è pur sempre dominante il termine ungeziefer, l’insetto appunto, su cui ha scritto pagine bellissime e complicate Franco Fortini in un articolo rimasto inaspettatamente ai margini e solo qualche anno fa recuperato in un libro di prose sparse, che si intitola Capoversi su Kafka, pubblicato da Hacca nel 2018. Nell’insetto si annida il simbolo dell’anima immonda, la materia deteriore dell’umanità verso cui per tradizione, si faceva cominciare la radice antisemita. Perciò sono utili le pagine di Fortini – dell’ebreo Fortini, possiamo aggiungere – che riesce a discutere con spiccata sensibilità filologica sulla natura di questo animaletto e pur tuttavia nemmeno lui è riuscito ad andare fino in fondo al mistero, figuriamoci il desolato funzionario di banca, il dottor Siegfried Wolff, che aveva pensato di fare semplicemente un regalo ai suoi familiari, comprando il libro, e invece si era ritrovato circondato da una ridda di parenti insoddisfatti. Ma la responsabilità non sta nell’incertezza che manifesta per lettera, piuttosto nell’imprevedibilità dello scrittore boemo che «non crea un mondo incomprensibile» – precisa Mauro Covacich nel suo Kafka (La nave di Teseo, p. 133, euro 16) –, «al contrario è l’incomprensibilità del mondo a rivelarsi» nei suoi libri. Kafka, per dirla tutta, riscrive a modo suo il patto con la realtà e lo si nota in qualsiasi contesto narrativo, dal Processo al Castello, dove permane il senso di colpa di chi pronuncia il pronome io e dove la realtà – aggiunge sempre Covacich – «è la manifestazione dell’ordinario, da cui improvvisamente può irrompere la verità».

Torniamo a questo termine pericoloso: verità. Anche Covacich, come Fontana, ne parla galleggiando sull’equilibrio tra ordinario/straordinario e ingaggia un duro corpo a corpo con lo scrittore boemo, com’è giusto che debba essere l’incontro con un autore totale pur nella parzialità di ciò che rivela, totale nella consapevolezza che, se esistono approdi, vanno cercati esattamente là, oltre la porta della stanza che stava in copertina dell’edizione Lipsia 1915 della Metamorfosi. Ma è un’operazione tutt’altro che scontata e potrebbe rivelarsi un esercizio da cui si rischia di uscire continuamente delusi. Sarà forse questa la ragione per cui Fontana cerca frammenti di certezze nel magma delle opere tanto quanto Covacich insegue un magistero della scrittura, nel tentativo di ricavare le regole di una letteratura che traduca le ossessioni in risorse, che si manifesti secondo la forza d’urto che lo stesso Kafka invocava nel momento in cui, nell’inverno del 1904, scriveva all’amico Oskar Pollack: «Se il libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul cranio, a che serve leggerlo? […] Noi abbiamo bisogno di libri che ci travolgano come una disgrazia, […] un libro dev’essere l’ascia per il mare ghiacciato dentro di noi».

Difficile essere più espliciti di così e Covacich, nel far sue queste affermazioni a mo’ di decalogo, conferma l’orientamento a confrontarsi con il modello secondo un processo di assimilazione e di specchiamento: la sua Trieste assomiglia alla Praga di Kafka, in comune hanno il vento che soffia sulla Mitteleuropa, pur a distanza di tempo i silenzi trasognati di entrambi sono tinti da attese. Covacich, insomma, nel grigio funzionario in bombetta, cappotto, giacca e gilet, vuole rinvenire i segreti dello scriba là dove Fontana, dal canto suo, rincorre la ieratica trasparenza del sacerdote. Sembrerebbero direzioni opposte e invece convergono su un elemento comune: Kafka vive la letteratura come uno zingaro o un apolide che abita una terra che non c’è e questa terra è la lingua di Goethe, il tedesco, un’isola di solitudine, un luogo dove ripararsi dal miscuglio di sentimenti: colpa, vergogna, disincanto, bisogno di amore, curiosità nativa, forza creatrice. Diamo per buona l’idea che tutto questo sia avvenuto grazie alla lingua tedesca messa nelle mani di un suddito dell’impreso austroungarico, un cittadino emigrato da una lingua a un’altra. Chissà che non sia questo il motivo perché mai, al fondo delle pagine, resta sempre qualcosa di inespresso, di non dicibile, non per niente Milan Kundera se l’è cavata a buon mercato dando per scontato che non ci fosse metodo migliore per comprendere i libri del suo connazionale se non di leggerli come si legge un qualsiasi romanzo, una narrazione piana e quotidiana.

Il fatto, però, è che le opere di Kafka sono non facilmente assimilabili a quelle di altri, sicché la soluzione indicata da Kundera convince poco perché rischia di imprigionarci in un nuovo dogmatismo, cioè in strutture decodificanti, rigide e inefficaci. Il vero problema che Kafka pone nelle Metamorfosi, insomma, non è tanto se Gregor Samsa si svegli scarafaggio o maggiolino o scarabeo – che di per sé sarebbe anche un tema divertente, mitico e favolistico – ma che si disperi perché ha perso il treno del mattino e rischia di fare tardi in ufficio. Un essere umano si ritrova in un corpo da insetto senza sapere né perché né come e la prima cosa che fa è pensare ai rimproveri del datore di lavoro. A nessuno verrebbe in mente a meno che non si appartenga alla famiglia di Hermann Kafka, il padre di Franz, commerciante di chincaglierie con ambizioni borghesi, troppo robusto di corporatura rispetto alla sagoma gracile del figlio, troppo impegnato a pianificarne la vita da rispettare la libertà. Proprio perché siamo al cospetto di un autore altamente proiettivo, la cui fama è circondata da una selva di aneddoti e pregiudizi, l’approccio migliore è interrogare la sua opera dal di dentro, smontare le macchine narrative, incontrare i fantasmi, consapevoli che, per conquistare una parvenza di verità, occorre procedere a tentoni, come si addice a uno scrittore che sta chino alla scrivania di notte e vive il buio alla stregua di un eremita: il buio della malattia, il buio della condizione ebraica e della scrittura come luogo di errori. Se è vero quel che predica la tradizione cabalistica e chassidica, secondo cui «la sofferenza dell’uomo […] è nata dalla trascrizione sbagliata di una sola lettera o parola quando Dio dettò la Torah al suo scriba eletto», Kafka – riflette Fontana – «lavorò tutta la vita per emendare l’errore». Lavorò, certo, ma avrebbe dovuto vivere fino a cento anni per sperare di riuscirci.

Leggi anche

Marco Belpoliti, Kafka e la vergogna

Guido Monti, Una carezza alla nuca di Kafka

Giuseppe Di Napoli, Kafka, scarabocchi e disegni

Andrea Pomella, Kafka. La vita è qualcosa di più di un gioco di pazienza

Francesco M. Cataluccio, Kafka. Un tram chiamato lampione

Alessandro Banda, Kafka: una volta, sai, ero un gran disegnatore...

Paola Albarella, Tutto “Il processo” a Berlino

Gabriele Gimmelli, Il gabinetto delle meraviglie del dottor K.

Andrea Giardina, Gli animali di Kafka

Marino Freschi, Franz Kafka: assalto al limite