Fanny & Alexander / Un rito per Primo Levi

Siamo qua continuamente a combattere con la memoria che svanisce, non solo per l’età che avanza ma soprattutto per le distrazioni, gli stimoli mitraglianti, gli appoggi esterni che ti dicono: tanto schiacci un pulsante e trovi notizie, neppure devi più alzarti per prendere un libro, per andare a cercare un giornale…

Confesso il mio metodo: quando vedo gli spettacoli scrivo, scrivo moltissimo, cerco quasi di fermare tutto quello che sento, che vedo, che provo. Dato che annoto nel buio, quando vado per rileggere poco capisco di quello che ho segnato. Ma delle volte, come nel caso di Se questo è Levi, una “performance/reading itinerante sull’opera di Primo Levi” la luce è buona. I tre atti si svolgono in ambienti illuminati bene. Posso appuntare con cura, sempre con l’ansia di perdere, mentre scrivo, qualcosa del flusso dello spettacolo. Silvio D’Amico, il grande critico, fondatore dell’Accademia d’arte drammatica e dell’Enciclopedia dello spettacolo, diceva: durante la recita abbandonatevi a essa, non appuntate, non pensate a quello che dovrete poi mettere su carta, ai collegamenti brillanti, alle idee pungenti. Siate come in trance, rapinati da quello che vedete (così l’ho capita io). Poi a casa, sotto quell’altro riflettore che è la lucina della lampada, scaricherete sul foglio le sensazioni, condendole di riferimenti, analisi, pensieri… Beh, per me la trance è fissare tutto quello che posso, prolungare lo spettacolo attraverso la mano negli appunti, e poi, a casa, davanti alla fredda luce dello schermo del computer, quasi sempre neppure guardare quello che ho scritto, rimemorare, ripercorrere attraverso quello che vado vergando sul foglio elettronico del programma di scrittura. Anche perché molte volte perdo quei taccuini degli appunti, anche quando ho scritto con bell’agio.

Nel caso di Se questo è Levi c’è stato solo un momento di ansia: in quale giacca erano finite le mie pagine scritte con grafia ben leggibile? O in quale borsa? Mi preparavo a sfidare la memoria e poi l’ho trovato, il block-notes. Iniziano, gli appunti, descrivendo accuratamente il tavolino, messo in un angolo (probabilmente) di sbieco, con alcuni oggetti. Una macchina per scrivere da un lato, una videoscrivente dall’altra (l’antenato anni ottanta del computer), un portacenere, occhiali, un bicchiere d’acqua, penne e matite. Ma questa volta le chiudo subito, comunque, le mie annotazioni, perché questo spettacolo anomalo (ma non tanto) nella linea di creazione di Fanny & Alexander quella sfida pone: alla memoria e ai modi per nutrirla.

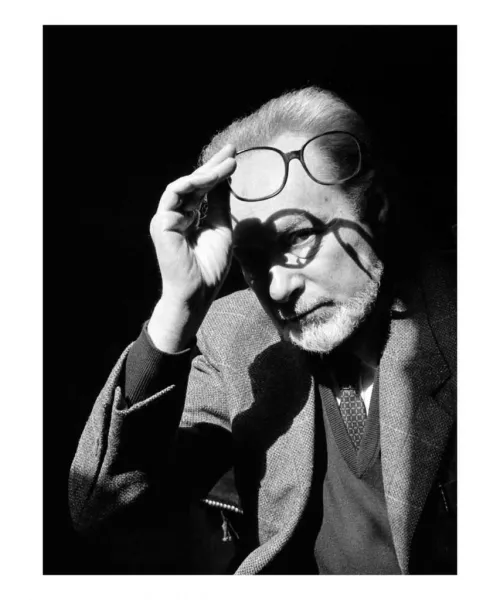

Ph. Enrico Fedrigoli.

Siamo al Festival Vie, organizzato da Emilia Romagna Teatro Fondazione. Se questo è Levi si svolge a Carpi, città emiliana dove lo scrittore fu internato, nel campo di Fossoli, prima della deportazione nel lager. E questo è già molto forte. Come è intensa la presenza del luogo scelto per iniziare: palazzo Foresti, la dimora della famiglia che inventò le vocazioni industriali della zona, prima la lavorazione del truciolo, poi dei cappelli di paglia, infine l’industria dei filati. Un palazzo restaurato, con saloni arredati in gusto fine ottocento-inizi novecento. Siamo in una sala con libri alle pareti e grandi quadri, come la silhouette scura di una madre che tiene in braccio, in alto, il figlio. Il tavolino è in un angolo sotto una finestra.

Appare Primo Levi, o meglio, naturalmente, l’attore che lo interpreta, Andrea Argentieri. Che fa tutto per sembrare simile a lui, per incarnarlo, e se il fisico non è del tutto corrispondente l’aspetto sì, e nel corso delle azioni avremo sempre più l’impressione di trovarci di fronte allo scrittore, ritornato tra noi per festeggiare il suo centesimo compleanno.

L’azione è formata di tre parti, ognuna con la durata intorno ai quaranta minuti. La prima, a palazzo Foresti, riprende un’intervista radiofonica a Primo Levi fatta da Alberto Gozzi, un viaggio a tutto campo nella sua vita, dalla formazione, dai gusti giovanili alle leggi razziali, al lager, alla sua attività di chimico e di scrittore, di uno che si fece testimone dell’orrore continuando a esercitare, per trent’anni, un lavoro tecnico e poi, una volta in pensione (all’epoca bastavano una trentina d’anni, e anche meno in molti casi), diventa scrittore a tempo pieno. Da quello che dice si colgono echi di una casa popolata di persone, che poco spazio lasciano alla solitudine, alla meditazione; una scrittura intinta nei rapporti umani, nelle voci, una memoria che continuamente dialoga con il presente.

Argentieri, bravissimo, sornione, con un lieve accento torinese, non dice a memoria: ha una cuffia evidente in un orecchio, da cui arriva l’audio dell’intervista che lui ripete, dandogli in più di suo un tono “Primo Levi”. È la tecnica messa a punto in spettacoli ormai famosi dalla compagnia ravennate di Luigi de Angelis e Chiara Lagani, quella dell’eterodirezione: in spettacoli come Him come West come i Discorsi – in particolare l’impressionante Discorso grigio in cui l’attore Marco Cavalcoli era attraversato dalle voci di diversi uomini politici – il testo diventa flusso che manifesta frammenti di realtà, di azione, di immaginazione (in Him era il film del Mago di Oz con Judy Garland) e li riversa sullo spettatore attraverso il medium passivo ma virtuosistico dell’attore. Il rapporto diventa molto ricco tra materiale, abbandono dell’“interprete”, invasione, selezione più o meno involontaria e trasformazione. Insomma, recitare diventa un rapporto con una memoria in atto che spesso lascia lacune, frammenti, per esempio nella rincorsa a tener dietro al film. Nel caso di Se questo è Levi si evoca l’ombra dell’autore attraverso sue pose e sue parole, per confrontarla con quell’altra figura acquattata nel crepuscolo della sala che è la memoria dello spettatore.

Siamo in una nuova forma di realismo del teatro, che gioca con frammenti estratti dai movimenti del mondo, rimessi in atto (reenactment), come fa per esempio Milo Rau, sempre con uno scarto, un margine, la possibilità di un buco nero e l’insinuante pensiero che i materiali che ci circondano – siano essi produzioni artistiche, siano ordini che vengono da una voce distante, siano spezzoni di vite altrui – ci possono invadere, e in-vadere vuol dire andare dentro, sopra di noi, assalirci, possederci, procurando, ogni volta una lotta, una miscredenza, una battaglia, una reazione.

Dopo il primo atto, dopo un discorso che a poco a poco arriva alla radice, alla testimonianza di Se questo è un uomo, partendo dal passato e dilagando continuamente nel presente, ci spostiamo. Nella stazione iniziale eravamo pochi, quanti ne può contenere una confessione, una stanza, per quanto grande (a Bologna, dove lo spettacolo ha debuttato, eravamo in un appartamento privato, stipati). Ora entriamo nell’auditorium della biblioteca. E riappare Argentieri-Primo Levi con camice da chimico, davanti a una cattedra e a una tavola degli elementi di Mendeleev. Ci racconterà Il sistema periodico, il libro di racconti del 1975, in cui Levi ripercorre le sue esperienze e guarda il mondo dando a ogni capitolo il nome di una sostanza chimica. Qui citerà Idrogeno, Potassio e Cromo in una lezione conferenza in cui chiarisce l’ispirazione e il metodo del suo scrivere.

«Ho l’impressione insomma che il gusto per la concretezza per il definito per la parola usata per comunicare mi venga proprio da questo mestiere, io sento il mestiere di scrivere come servizio pubblico che deve funzionare» sentiamo ripetere. E che il chimico, discendente dagli antichi alchimisti, è un trasmutatore di materia: da quel lavoro tecnico (così lo definisce) derivano le caratteristiche della sua scrittura, la tendenza a comunicare sempre chiaramente, la concisione. Ricorda ancora la sua formazione familiare, laica, lo spirito scientifico che lo ha guidato (ne aveva già parlato nell’atto precedente, richiamando tutti i dubbi su Dio che il lager instilla).

Ma c’è un altro fatto che rimemora, tra discorsi sulle essenze degli elementi che evocano l’essere, sul purificare i minerali, sul distillare, sul sublimare e su altre attività del laboratorio scientifico che si estendono a attitudini e operazioni dell’animo. Dice che in gran parte della sua ispirazione, della sua concreta scrittura, gioca un ruolo fondamentale l’autobiografia. E conclude, dal capitolo Cromo, rievocando il primo impiego dopo la guerra, con un compito chimico difficile, risolto dopo il fine settimana in cui incontrò la ragazza che sarebbe stata sua moglie: la vita, ancora sporca del lager, si volse a sorridere.

L’ultimo spostamento porta nel luogo del dolore: il Museo al deportato della Fondazione Fossoli. Ampie sale con teche con pochi documenti, con muri con grandi immagini e nomi, nomi incisi sulle pareti. Il finale, ispirato a I sommersi e i salvati, si svolge con il pubblico disposto sui quattro lati e l’attore al centro del ring in una sala con colonne squadrate tutte segnate di nomi di vittime del furore. Lo spettatore ha un foglietto con le domande di un’intervista allo scrittore: ognuno, alzando la mano, può rivolgere una delle questioni, non necessariamente nell’ordine della lista. Argentieri risponderà con le parole di Levi, ripercorrendo la prigionia, la differenza tra i lager tedeschi, fatti per sterminare, come solo quelli cambogiani di Pol Pot, e i pur terribili gulag staliniani, pensati piuttosto per lunghe prigionie, che avevano magari come effetto la morte ma non l’annientamento come scopo. Ripercorriamo i rapporti di Levi con il popolo tedesco, l’atteggiamento pacifico dell’autore, incapace di serbare odio, anche se non rinuncia a ricordare senza addolcire nulla, lui che si è salvato grazie al mestiere di chimico. Campeggiano anche domande cui l’attore, lo scrittore, non risponde, rimandando a un “più tardi” che non verrà mai fino alla fine, e domande sul trauma e sulla memoria.

Il rito si chiude, questa strana presentificazione che tanto bene farebbe ripetere in molte, moltissime scuole. Come ogni rito rievoca rendendo attuale, non però per assolvere, per liberare, ma per riportare a coscienza le ferite della colpa con i tarli della testimonianza, di quella cosa svanente chiamata memoria, mai inutili, anzi sempre doverosi, fino alla noia; contro l’indifferenza, la rimozione, che preparano il terreno a nuove scelleratezze.

Chiudo, in questo esercizio senza appunti (che in realtà si è valso di vari supporti, gli usuali strumenti esterni alla nostra mente sempre più rattrappita e schiava del presente), citando dall’inizio di I sommersi e i salvati, in un anniversario che più di molti altri è opportuno celebrare:

“La memoria umana è uno strumento meraviglioso ma fallace. È questa una verità logora, nota non solo agli psicologi, ma anche a chiunque abbia posto attenzione al comportamento di chi lo circonda, o al suo stesso comportamento. I ricordi che giacciono in noi non sono incisi sulla pietra; non solo tendono a cancellarsi con gli anni, ma spesso si modificano, o addirittura si accrescono, incorporando lineamenti estranei. […] È certo che l’esercizio (in questo caso, la frequente rievocazione) mantiene il ricordo fresco e vivo, allo stesso modo come si mantiene efficiente un muscolo che viene spesso esercitato; ma è anche vero che un ricordo troppo spesso evocato, ed espresso in forma di racconto, tende a fissarsi in uno stereotipo, in una forma collaudata dell’esperienza, cristallizzata, perfezionata, adorna, che si installa al posto del ricordo greggio e cresce a sue spese”.

Contro ogni forma di cristallizzazione ha combattuto sempre il chimico e l’uomo Levi. Ancora con sprazzi di realtà modificata si oppone allo stereotipo con delicatezza insinuante questo spettacolo, con la sottile interpretazione di Andrea Argentieri e la cura amorosa di Luigi De Angelis.