Sulle tracce/facce di Munari

Acciuffare Munari è impossibile: l’inafferrabilità, che Paolo Fossati annotava più di quarant’anni or sono come prima connotazione di quella figura frattesa tra arte e design – fra un’arte sempre “a disagio tra le definizioni dell’attività artistica” e un design libero dalle durezze ideologiche dell’industria e dello stile – rimane intatta, oggi ancora. È come coi pezzi delle sue “macchine inutili”, strutture leggere realizzate a partire dagli anni Trenta, fatte di legno plastiche e cartoncini colorati, che fili sottili legavano in equilibri appena fluttuanti: se afferrate in un punto, o se turbate dal minimo soffio dell’aria, modificano subito la configurazione complessiva per poi tornare spontaneamente, con ostinazione serena, al primo muto equilibrio in cui tutto naturalmente si tiene. Munari non va catturato, è da accogliere intero, per non tradirlo o tacerlo tendenziosamente; è da comprendere dentro la configurazione sfaccettata degli episodi, delle parti – e il titolo della mostra che a Milano ne riprende il discorso e il ritratto accosta al nome del maestro l’attributo “politecnico”, forse per dire della costellazione dei saperi che per tracce, pezzo su pezzo, l’esposizione raccoglie e ridescrive; forse per accennare all’estro di una téchne sempre plurale, in cui le pratiche e i modi del conoscere vengono insieme, attraversando gli orli delle discipline, per intrecciarsi nell’alacrità di una ricerca costantemente inquieta ma felice.

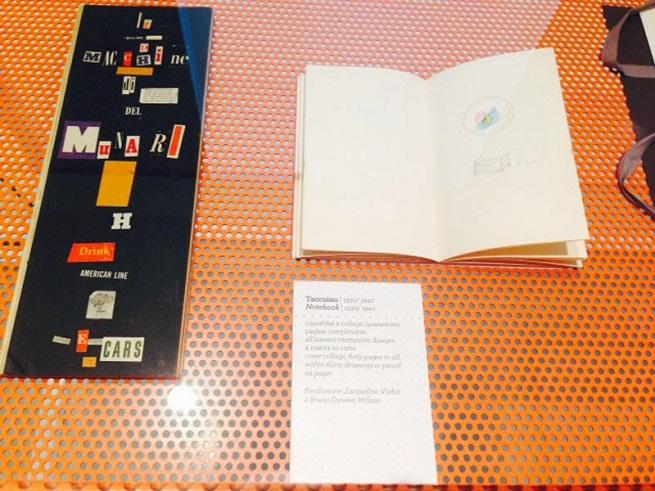

Questa che si apre nel fianco del Museo del Novecento a cura di Marco Sammicheli e Giovanni Rubino è una mostra piccola, sì, ma preziosa, che sa di collezione esposta dentro uno spazio ordinato col garbo di un allestimento facile solo in apparenza. Paolo Giacomazzi ha pensato un apparecchio attentissimo di geometrie lineari – metallo bianco e rosso, grigio di cartone – per disporre le munariane cose secondo raggruppamenti non definitivi, non separati con nettezza, a dispetto del dichiarato andamento tripartito: uno spazio di esposizione che accoglie anche spaesando un po’ il visitatore, concedendogli giusti ritorni nelle aperture del percorso, tra i pannelli aperti a mo’ di carte da gioco e i tavoli disposti a segnare stanze ideali. Senza far prevalere la didascalia, la mostra abbozza noccioli di letture – Munari e la tecnica, il ruolo della fantasia ecc. – da cui però bisogna sfilare di persona i fili, pazientemente, e di continuo riaccende rinvii al Munari che qui non c’è, ma che si è portati a evocare per proiezione associazione o ricordo. Quello che c’è davvero, dalla collezione che Jaqueline Vodoz e Bruno Danese hanno messo insieme nel corso della lunga amicizia con l’autore, non è poco: schizzi, disegni originali, frammenti dei ragionamenti progettuali, prove e bozzetti per le grafiche, ordigni innocui, qualche “opera d’arte” – reperti tutti di un fare-pensare che, nonostante le incorniciature e i passe-partout, si portano dietro il sapore del laboratorio attivo; sapore del luogo di un lavoro fervido e mai finito, che nel suo farsi misura il campo di un’arte progettata – un’“arte come design” direbbe Manlio Brusatin, in cui si raccolgono i succhi del fare italiano.

Insisteva Munari sull’idea di una creatività in cui raziocinio e fantasia si sposano a produrre, a mandare avanti un progetto – tutta diversa dall’estemporaneo manifestarsi del gusto individuale, senza radici, che poi sarebbe il talento degli attuali creativi (un po’ artisti, un po’ stilisti o designer), così distanti dall’insistenza e dalla costanza del cercare. Ma che proprio “la ricerca è tutto”, che la ricerca viene prima e dà senso alle cose prodotte – esiti provvisori di un lavorìo potenzialmente infinito – era già l’ironico sapere di altri maestri, come i fratelli Castiglioni: e questa mostra, che soltanto accenna ai pezzi più noti del Munari artista e designer, ha il pregio di riportarci al fondo del suo attivo appassionato ricercare, che dall’interno rilega il prodursi e il frangersi delle mille forme. Ha il merito di restituirci sensibilmente l’intensità di un’energia sottesa che in quelle forme passa e deposita, in quelle si rende visibile – ed è manifesta, presente, nella chiarezza delle domande, nella semplicità voluta dei procedimenti operativi.

Come quando le forme pure della geometria prendono consistenza di cosa – scultura sospesa, multiplo pieghevole, da viaggio – ed acquisiscono quel minimo di materia appena connotata, quel parco grado di trasparenza e di colore, perché vi si appigli la percezione e vi si radichino una riflessione, una pratica estetica. Dalla rarefazione delle formule matematiche, Munari muove con passi leggeri alle forme semplici, o alla complessità comprensibile che il modulo genera per aggregazione nello spazio o per tassellature nel piano – in virtù di un procedere immaginativo che, mentre rilegge il sapere già saputo, rifonda una conoscenza non aliena dal sensibile. Rinnova anzi il mutuo discorso tra il visibile, il tattile, e quel “codice ovvio” e segreto, quella regola semplice che struttura e stupisce, se la si scopre e riconosce al cuore delle cose.

Non è diverso quando il progetto suggerisce interventi minimi a correzione, adattamento, trasformazione di una forma naturale: quando per esempio opera per tagli nel grosso tronco del bambù per realizzare vasi e contenitori utili a una funzione leggera, come portare un fiore, ma anche capaci di disporre in sovrappiù un’intensificata considerazione da parte dell’umano utente cui l’operazione si volge, con didattica vocazione e chiarezza. Fino a renderlo, l’utente, partecipe e complice del gioco; fino a condividere con lui l’impegno di un sempre rinnovato accorgersi delle cose praticando piccole forme di attenzione. Di qui Munari cava la disponibilità a considerare il materiale naturale nelle sue qualità, a rileggere e rigiocarne in positivo i presunti difetti, che sarebbero tali agli occhi di una produzione uniforme, ottusamente massiva. E si capisce perché, per un simile atteggiamento, anche l’errore ha diritto al suo posto; anche l’inciampo, lo sgambetto imprevisto che la naturale logica delle cose oppone al pensiero e che nessun calcolo poteva sanare a priori. Così la brutta sorpresa che viene dall’attrito cieco della macchina in azione – il mosso delle fotocopie, lo sgocciolio casuale del colore dai rulli per le stampe dei tessuti – dischiude un altro modo di produrre immagini: basta seguire queste logiche con la capacità di adeguarsi, di accoglierle, come il saggio d’Oriente segue il naturale fluire della Via, per riconoscervi un altro “giusto verso” – per vederle come risorse e non censurarle come sbagli o rifiuti.

I ritagli di un tessuto elastico sono fissati come farfalle nei quadri dell’entomologo; intorno stanno spunti di riflessioni sulla spontaneità del prender forma dei materiali, per tensione naturale delle membrane, loro naturale disporsi in superfici minime. Munari indaga simili processi con una gratuità felice, che non finalizza né mira dritta a uno scopo; abita il piacere del ricercare, vivendolo come gioco – e semmai qualcosa delle scoperte travasa poi, nel disegno di oggetti altrettanto sensati e leggeri, altrettanto economici, come la lampada tubolare del 1964 che si prefigura qui nell’affinità del percorso.

Ma da principio sono soltanto tracce di realtà, come nei collage futuristi: sono cose trovate e riportate all’osservazione. Poi la rete del ragionamento vi si applica e distende, a trasformare il dato, a dargli altra consistenza; poi se ne appropria e lo rinnova, facendosi visibile con la leggerezza dei fili tesi come disegni, diagrammi di forze nello spazio, dentro e intorno alla curvatura di un ramo per esempio, innescati e tesi come in Alta tensione (1996).

E ancora: cose ritrovate, individue, degne di una scienza al singolare – o di una costruzione specifica, di un progetto. I Fossili del 2000 (1959) sono valvole esplose, organismi dell’“era radiozoica” sospesi in volo nell’ambra del metacrilato, immobili, a suscitare la meraviglia di forme equivoche tra artificio e natura. Mentre la teca che mette sotto vetro la collezione di forchette dai rebbi piegati a mimare i gesti vivi della mano racchiude un corto circuito ironico, tra la mano e la protesi-forchetta, che Munari persegue con la sapienza del caricaturista. Inscrivendo l’umano nell’animazione delle cose, ne fa personaggi offerti alla comprensione dell’altro, veicoli di un insegnamento sottile: sulla capacità di un progettare che prende dentro anche l’ovvio dei gesti, di cui conosce e usa il surplus di comunicazione, attivo a livello elementare, di supplemento affabile al dire della lingua. Su quel livello sollecita e trova l’intesa con un fruitore partecipe e vicino, tale che sempre riattiva il progetto, sempre apporta la sua parte di senso.

Di qui il passo è breve alle soglie del raccontare vivo: delle tante fiabe e filastrocche munariane, verbali e visive, che riportano al gusto dello stare insieme dentro uno spazio che è dei gesti e dei corpi – spazio della ironica messa in scena, e del gioco, vicinissimo a quello delle fotografie di Ada Ardessi che alla mostra di Milano (Chi s’è visto s’è visto, alla sala Focus) ritraggono quella figura di uomo timido, che recita buffi gesti col supporto delle cose comuni. Che in un’immagine atteggia le mani a schermarsi il volto e intanto, furbetto, prepara migliore spiraglio alla sua infinita curiosità di vedere.

Verso la fine dell’esposizione, la didascalia “Le opere e i giorni” sparge su poche tavole pubblicitarie e sui disegni più antichi il tono di una fedeltà, di un’aderenza al teatro del vivere: lontano dall’ossessione della biografia, risveglia piuttosto – per accenni inoculati sottilmente, per i richiami a Brera, alle gallerie milanesi, al Craia caffè degli incontri con gli artisti compagni e vicini – un’attenzione ai luoghi e ai contesti impliciti, dove le energie del fare trovano fondo buono e radice. Sarà da leggere in questo modo anche la lunga Galleria che allinea i lavori degli interlocutori più o meno amici – da Max Huber, a Dorfles, dai sodali del Movimento Arte Concreta ai cinetici, a Paolini, ad Anceschi – e li propone come tracce o supporti di “corrispondenze”, anche nel senso dello scambio epistolare, o dell’affinità sottile, del rinvio che scioglie la linearità obbligata della sequenza nei riverberi della memoria, il luogo muto dove le storie sono custodite per intero.

Ecco perché all’ultimo, prima di andar via, un dipinto acerbo, isolato, raffigura un paesaggio d’infanzia. Accanto, le parole che lo accompagnano sono la confessione di un vecchio – pacate parole forse dell’ultimo Munari, che Atto ritrasse in serena attesa sul finire dei giorni. Senza ironie, esse rievocano un mulino lungo il fiume, un posto perduto e ritrovato diverso, ma rimasto intatto nel ricordo: di lì sorgevano in Bruno le prime fantasie.

Da capo al fine, dunque, Munari. Munari è tutto questo, tutto insieme – non isolabile come pedagogista, operatore grafico, progettatore di oggetti d’uso, artefice di opere d’arte. Non solo perché ogni ambito comunica con l’altro, vicino o contiguo, e nell’altro ha sfogo di naturale bisogno: ma perché lo stesso è il modo della sua andatura, medesimo il progredire del progetto (processo, metodo?) che a ogni occasione o tema torna a insistere tra la visualità e la regola, a ponderare la misura giusta del pensare-immaginare – e che alla fine ricuce dall’interno le tante sfaccettature del fare. D’altronde è solo guardandolo da fuori, con intenzione già specializzata, già divisa, che il lavoro dei laboratori didattici e il design per l’industria si separano; che la grafica propriamente differisce dagli esperimenti visuali coi vetrini per le proiezioni a luce polarizzata (didattica per il MIT o curiosità di cocci raccolti?); che i disegni e i collage abbandonano la fluida continuità con le parole, e da progetti di macchine splendidamente inutili, per narrazioni minime, si riducono tecnicamente a illustrazioni per l’infanzia. Ma la ricerca dei Negativi-Positivi, dove non c’è differenza stabile tra figura e sfondo diceva già, sulla soglia del Dopoguerra, lo sfuggire alla definizione: tematizzava già precisamente l’ambiguità di un limite, e si installava in quello per abitarlo, a rivendicare ironicamente il diritto di non risolverlo, la vocazione a schivare la cattura, che contrassegna Munari. Che resta inafferrabile perché intero, il più vicino possibile allo spazio di un poliedro – figura che tutti siamo, diceva Narciso Silvestrini, prima che la vita ci rubi le nostre altre facce per ridurci a quella che dobbiamo portare.