Palazzo delle Esposizioni, Roma / Cesare Tacchi. Una Retrospettiva

“Ecco perciò Tacchi dare alle immagini lo spessore fisico di cose, facendole uscire dal loro apartheid mitico; esse mettono allora piede in uno spazio che non è più soltanto il loro ma in qualche modo partecipa del nostro e iniziano con noi la conversazione che porta a un limite di enorme evidenza il loro carattere di ri-creature collaboranti alla fisicità del mondo”. Questo scrive Mario Diacono presentando Cesare Tacchi (1940-2014) in un articolo. È il 1965, l’artista ha esordito da pochi anni in quella che verrà definita ‘giovane scuola romana’ ed è già evidente la sua profonda appartenenza a quella stagione, ormai mitica, degli anni Sessanta, di cui è uno dei principali interpreti. Lo ‘scandalo’ – come tale fu vissuto in Italia – della vittoria di Robert Rauschenberg alla XXXII Biennale di Venezia (1964) è già avvenuto e l’arte italiana, quella romana in primis, non ha ancora digerito lo shock, non tanto per le opere – Rauschenberg è già personalmente ben noto agli artisti e ai critici romani – quanto per un potere del sistema dell’arte che decreta il successo americano e segna definitivamente il passaggio di capitale dell’arte da Parigi a New York. Da ora in avanti l’etichetta della Pop art sarà applicata a tanta arte non solo americana, ma anche europea, spesso sottintendendo la paternità statunitense di quel linguaggio. In realtà la pop italiana della giovane scuola romana, nasce ben prima di quella Biennale, ha una radice distante da quella americana, quanto distanti sono le due culture e le storie dei loro protagonisti e, tra le altre, lo prova la vicenda di Tacchi.

Cesare Tacchi a Piazza Navona, Roma, 1964, Foto Renato Mambor.

L’artista, nato e maturato a Roma, è certamente uno dei campioni della pop romana, una corrente dove l’elemento popular nasce dall’essere “cresciuto a disinvolto contatto con architetture e simboli storici [proprio di] una realtà di fatto moderna, ma non ancora deprezzata a luogo comune”, descritto da Alberto Boatto nei suoi scritti di quegli anni. Gli oggetti e le figure di Tacchi possiedono infatti, a partire dagli anni Sessanta, ma anche in seguito, la capacità, tipica dell’ambiente in cui l’artista si è formato, di far convergere oggettivo e soggettivo. Lo prova la bella e completa mostra monografica Cesare Tacchi. Una retrospettiva (a cura di Daniela Lancioni e Ilaria Bernardi, dal 7 febbraio al 6 maggio 2018), realizzata al Palazzo delle Esposizioni a Roma, in collaborazione con l’archivio dell’artista, che offre al pubblico l’opportunità di ripercorre la sua ricerca dagli esordi – nell’ultimo scorcio degli anni Cinquanta – fino ai risultati più recenti.

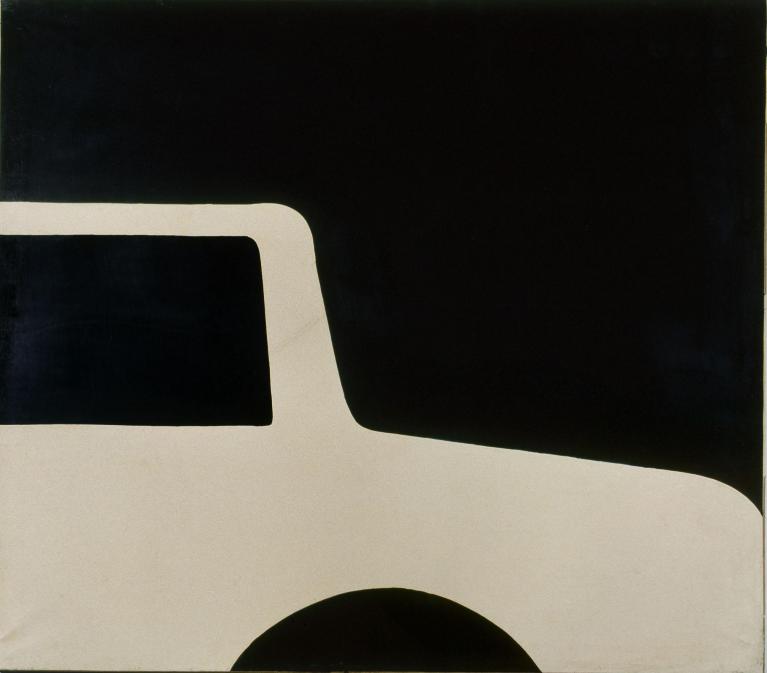

Struttura bianca su nero, 1962 Smalto su carta intelata, cm 122x140, Collezione privata, Roma, Foto Salvatore Piermarini - Archivio Cesare Tacchi.

Non solo. Al di là della completa cronologia iniziale che fa da introduzione e guida al pubblico, visitando questa mostra, chi gli anni Sessanta un po’ li conosce perché li ha vissuti, li ha letti, li ha studiati, li rivede e li supera attraverso il filtro delle cento opere esposte. Proprio come in un racconto per immagini, di opera in opera, si avverte infatti chiaramente sullo sfondo la storia del paese, specie della sua capitale, una città effervescente, fatta di decadenza e di avanguardia, poi compresa nei decenni controversi degli anni Settanta e Ottanta, e infine odierna (per quanto l’oggi nelle opere di Tacchi appaia comunque osservato nella prospettiva degli anni Sessanta, attraverso quello che allora si andava conquistando e perdendo).

Poltrona gialla, 1964, Pittura su tela e rilievo (smalto, pastello, tela, chiodi, capoc, legno), cm 160x120, Collezione privata, Foto Archivio Galleria d’Arte Niccoli, Parma.

E così c’era una volta una Roma in pochi anni nuovissima e sempre antica, frequentata dall’avanguardia internazionale, dove la città in espansione, la letteratura e il cinema dettavano un immaginario nuovo e potentissimo, una periferia del centro storico piena di artisti giovani, spesso di formazione non canonica, che si incontravano, si confrontavano, si adattavano all’uso di materiali economici, partecipando completamente a un fermento di idee nuove e incisive, restituendo una realtà più reale del reale, capace di mimare il luogo comune raccontando altro. E in questa Roma muove i suoi primi passi Tacchi, nel dominio della sperimentazione dei materiali, e dell’emancipazione dall’informale, dal gesto, dallo scarabocchio astratto, prima attraverso l’assemblage di materiali, poi con una pittura di forme piene, dipinte a smalto su carta intelata, dove compaiono geometrie che sembrano guardare la prima avanguardia e i suoi colori (il nero, il rosso, il bianco), ma nascono dall’osservazione ravvicinata di macchine in corsa e, più avanti (ma sono sufficienti pochi mesi), le immagini dichiaratamente urbane del taxi e del guidatore di tram (Struttura bianca su nero, 1962; Circolare rossa, 1963).

Sécrétaire, 1980, Olio su tela, cm 146 x 117, Collezione privata.

Seguono le opere morbide del Tacchi più conosciuto, i suoi quadri imbottiti e coloratissimi, fatti di stoffe da tappezziere (di per sé un meraviglioso saggio della cultura di quegli anni), su cui sono tracciate figure a smalto nero; un altro modo per uscire dalla bidimensionalità del quadro usando immagini familiari – gli amici, le icone della storia dell’arte – ma vivificate, insieme intime e pop, “popolari” appunto, ovvero capaci di portare avanti una sorta di tradizione visiva ininterrotta che è insieme culturale e di costume (Poltrona gialla, 1964; Sul divano a fiori, 1965; La primavera allegra, 1965). E arriva il mitico Sessantotto, un 1968 ancora senza canoni, e arrivano le tappezzerie ‘allegre’, iconiche, parlanti, già opere-oggetto, che lasciano il posto ad altre opere-oggetto, questa volta impossibili.

Sul divano a fiori, pittura su tessuto stampato e rilievo, cm 160x200 (due elementi) Collezione Maramotti, Reggio Emilia.

Il mestiere resta lo stesso ma il panorama è cambiato. Gli anni Settanta hanno debuttato con qualche mese di anticipo e Tacchi comincia a soffermarsi sulla negazione: una poltrona su cui non ci si può sedere, una cornice senza quadro, una porta che non si apre (Porta nera, 1967; Cornice, 1968), e dei progetti (realizzati con Nanni Caione, 1968) immaginifici – e bellissimi – in cui il disegno, le note di lavoro, sono puntuali – ricordando l’ossessione progettuale di Francesco Lo Savio – ma animati dall’intenzione di agire su un immaginario ormai afflitto dal dire, dal far vedere e dall’utile creando esperienze, habitat, spazi e visioni idealiste, vivaci e geniali, anche perché spesso irrealizzabili. E nelle sale seguenti gli anni Settanta incontrano gli Ottanta (perché negli anni Settanta si dipingeva, mentre negli anni Ottanta la pittura era anche concettuale, e il pittore era anche performer): alla base di tutte queste operazioni c’è sempre l’immagine, ricalcata, minutamente descritta o invece sagomata, cancellata o rivelata (Disegni da Painting, 1975; Secretaire, 1980, Defogliato, 1995).

La primavera allegra, 1965 Pittura su tessuto stampato e rilievo (smalto, pastello, pennarello, 6 diverse stoffe cinque stampate e una tinta unita, filo per cucire, chiodi, capoc, cerniere metalliche, legno), tre elementi, misure complessive, cm 210x301x8. Collezione Maramotti, Reggio Emilia.

Sullo sfondo, laterali ma udibili, gli anni Ottanta e Novanta, la cosiddetta post-modernità, la perdita di fiducia nelle grandi narrazioni delle teorie politiche, sociali, filosofiche e artistiche che hanno dato forma al moderno, i ritorni e gli avanzamenti di un tempo che presto si configura come laboratorio di sistemi e dinamiche culturali e sociali applicabili ancora all’oggi. La mostra si chiude con gli anni Duemila, in cui la pittura è animata da texture grafiche e alcune iconografie degli anni Sessanta – anni ormai mitici, nel bene e nel male – ritornano riviste spesso in pattern accesi e in immagini seriali o al limite con la decorazione.

Cesare Tacchi, Occhio, 1970 Photo©Giorgio Colombo, Milano.

Completano il racconto alcuni bei video e il catalogo con testi delle curatrici e alcuni (anche inediti) dello stesso Tacchi (Iacobellieditore, 2018, 480 pagine). Si esce dalla mostra soddisfatti: guardando le opere, gli anni Sessanta restano forse i più belli, i più incisivi nel rievocare un’epoca che appariva piena di possibilità infinite, ma pure ciò che è seguito riserva sorprese e l’insieme, anche grazie a un allestimento pulito ed equilibrato, sottolinea bene la coerenza, l’intelligenza e un certo costume di casa valido in tutti gli anni che l’artista ha attraversato, liberandosi dalle cronologie rigide, facendo riconoscere i passaggi e le contraddizioni di un percorso vitale nutrito di realtà che, nel caso di Tacchi, appare sempre costruita su immagini in grado di conservare, oggi come allora, “lo spessore fisico di cose” che pienamente ci appartengono.