Dijon, 22/27 novembre / Imparare ad aprire le ombre

lunedì

Mi trovo a Dijon da due giorni per l’allestimento di un’opera di Haydn, L’isola disabitata, che debutterà sabato prossimo. Luigi è qui da poco meno di un mese a provare coi cantanti. Al mio arrivo trovo Madame Devret ad accogliermi nell’appartamento di rue Berbisey che l’Opéra mi ha destinato. Da quando siamo stati chiusi, ogni volta che mi trovo ad alloggiare in una casa non mia, molto spesso in realtà, non riesco a non pensare come sarebbe trascorrerci un intero lockdown. Questa casa è calda e confortevole, ha il soffitto e i pavimenti in legno e una bella vetrata che divide la zona giorno dalla zona notte. Solo che ha punti luce decentrati e soffusi, di quelli che mandano morbidi aloni ocra tutto intorno e sembra fatta solo per trascorrerci serate infinite a chiacchierare con gli amici, magari con un bicchiere tra le mani (questa casa, infatti, è piena di bicchieri, tutti bellissimi).

Io però dovrò scriverci e studiare, almeno per il tempo che non trascorrerò in teatro. La prima cosa che faccio rimasta sola, dunque, è svitare e riavvitare freneticamente le lampadine e spostare ogni lampada possibile per concentrare la luce in un punto che coincida quanto più possibile col tavolo. Il risultato non mi soddisfa per niente. Mi innervosisco e inizio a immaginare che, se dovessi trascorrere un lockdown qui, la cosa che mi mancherebbe di più è proprio la luce. Penso a quanto, nel primo lockdown, per me la luce coincidesse con la stessa possibilità di respirare, di vivere, di resistere all’isolamento. Se c’era luce potevo farcela. Senza luce soffocavo. Salivo ogni giorno a bere la mia dose quotidiana di luce sul terrazzo più alto della casa. A volte pensavo: forse sto diventando una pianta. La casa che mi è toccata qui, bellissima e buia, mi pare un’indicazione. Dovrò «imparare ad aprire le ombre»? Chi è che lo diceva, già… forse Cristina Campo?

martedì

L’antepiano è andato piuttosto bene, anche se ci sono ancora molte piccole correzioni da fare ai costumi. Questa mattina sono passata dalla sartoria. Le sartorie dei teatri sono luoghi incredibili, spesso sotterranei (a Parigi, dieci giorni fa, eravamo sei piani sotto terra!), incastrati in anfratti labirintici e remoti nel ventre invisibile degli auditorium o delle grandi sale all’italiana. Laggiù ci sono stanze laboriose, abitate per lo più da donne, che si comprendono tra loro con pochi gesti, a volte solo con lo sguardo. Ogni tanto ho l’impressione che parlino un codice segreto, la lingua universale dei segni delle sartorie teatrali del mondo, e che mi concedano, soltanto per il tempo che resterò con loro, una specie di lasciapassare per potere capirci.

Non si tratta di parole, perché spesso in questi luoghi non serve nemmeno parlare: prima si guarda e poi si fa. Ricordo una sartoria a Skopje. C’erano una ventina di sarte, alcune molto giovani, alcune più anziane. Passavano la maggior parte della giornata, così pareva a me, a bere in silenzio grandi tazze di caffè scuro e, quando mi vedevano agitata (mi sembrava che fossimo in perenne ritardo), mi lanciavano sorridendo lo sguardo che un saggio può lanciare a un insipiente. E infatti, poi, ogni cosa era sempre al suo posto quando serviva. Fu allora che imparai a prendermi tempi diversi da quelli delle prove e anche da quelli della scrittura, che erano poi i tempi a cui ero abituata: cominciai a bere caffè con loro, le osservavo a lungo, in silenzio, sorridevo quando mi guardavano. Così scoccò la scintilla.

mercoledì

Qui le sarte sono tutte giovani e molto preparate. Violaine, la responsabile, ha disposto su una gruccia i costumi in ordine di apparizione e ha convocato i cantanti per le modifiche, come le avevo chiesto.

Silvia è la prima.

Silvia, nella storia (il libretto d’opera è di Metastasio) è la sorella minore di Costanza. Entrambe vivono da dieci anni sull’isola disabitata. Costanza crede di essere stata abbandonata dal marito e il suo cuore si è indurito come la pietra che sempre porta con sé. Quando la vedo aggirarsi per la scena, con quel suo sasso in mano, mi pare che porti il suo stesso cuore, divenuto pietra. Sono anni che Costanza sta incidendo su quella pietra una frase, un’epigrafe impressa sul suo cuore.

Costanza, Ilanah Lobel Torres; ph Mirco Magliocca.

«amico passeggero, se una tigre non sei, o vendica o compiangi i casi miei.»

Nel frattempo, però, insegna alla giovane sorella l’odio per gli uomini, “traditori”.

Silvia è cresciuta in quel in quel luogo remoto, ignara di tutto, selvatica come una bestiola: è innamorata di una cervetta a cui finisce, in fondo, per assomigliare e non ha mai visto un uomo.

Mi è subito parso, con Silvia, di dover vestire una dea primigenia: la vedevo altissima e sconcertante e anche molto misteriosa, una creatura bellissima e ripugnante, mezza fanciulla e mezzo animale, come la Gurù di Tommaso Landolfi.

Ho chiesto a Emanuela dall’Aglio di creare per Silvia due zampe pelose che terminassero in zoccolo e delle corna da cervetta che le uscissero tra le trecce. A Parigi quando per la prima volta Andrea Cueva Molnar è uscita dal camerino con gli zoccoli e le corna e l’abito d’argento come la luna, m’è parso di vedere Silvia per la prima volta. Quando un costume funziona lo capisco da questo: se avviene un’epifania, se quel personaggio mi si materializza davanti, vuol dire che sono sulla strada giusta. I costumisti devono essere sempre anche dei bravi drammaturghi.

La nostra Silvia sulla scena è davvero imponente: una gigantessa, una furia della natura che irrompe con la sua giovinezza, la sua energia animale disciolta in quel corpo di fanciulla. Sovrasta di un’intera testa, per altezza, Costanza, che pare dunque quasi rimpicciolita dal suo dolore.

Si può dire che il dolore rimpicciolisca? Che pietrifichi? Che renda minuscoli e ripiegati? Duri come il sasso di Costanza?

giovedì

Devo trovare delle rose bianche per il taschino del completo nero dei due uomini, per la scena finale. Violaine mi ha indicato un negozio in rue Piron che si chiama: Au nom de la rose. Vendono solo rose, mi ha detto, «e là troverai delle rose speciali che possono durare anche un mese intero, così non ci tocca ricomprarle ogni sera». “Stabilisée”. Così le chiamano, rose stabilizzate. Mi fa un poco impressione, ho come l’immagine di una camera di rianimazione. Più affascinante è il nome che vedo stampato nel cartellino in vetrina: roses éternelles, rose eterne. Ma non mi conforta, mi fa pensare alla bella addormentata nel bosco. E infatti la signora mi mostra una rosa chiusa in una teca di cristallo, che a me sembra una piccola bara. La rosa è molto grande e pare di velluto. Mi viene in mente, mentre lei parla freneticamente, spiegandomi in dettaglio il trattamento très exceptionnel a cui loro sottopongono da decenni le rose, la scena in cui Van, in Ada di Nabokov, entra nel negozio di objets d’art della signora Tapirov e vede in un vaso di cristallo delle rose cremisi.

SIlvia, Andrea Cueva Molnar.

Le tocca: sono finte e Van si chiede perché le imitazioni debbano compiacere sempre l’occhio, senza occuparsi della sensazione umida e grassa che dà invece al tatto la vita. Il giorno dopo ritorna nel negozio e, passando accanto al vaso, tocca una rosa che… meraviglia: è vera! La responsabile è la figlia della proprietaria. «Mia figlia mette sempre un fiore vero tra quelli finti, pour attraper le client. Lei ha pescato il jolly.» La mia fiorista, invece, ha nel frattempo terminato la sua spiegazione e mi avvicina la piccola bara col suo bellissimo fiore eterno al naso, come se potessi annusarla. Non ho capito quasi nulla del procedimento. Pensando al “jolly” di Van, non mi trattengo e le chiedo incautamente: «Posso toccarla?» «Mais non!», mi risponde scandalizzata. Ha ragione lei, ovviamente, la rosa è molto fragile, la rovinerei. Mi scuso e mentre esco penso che, quando una cosa finta ci sembra troppo bella, noi diciamo: sembra vera. Di una cosa vera, invece, quando è fin troppo perfetta per esserlo, diciamo: sembra finta. Questa rosa, eternamente viva, sembra un bellissimo oggetto morto. Mi spiace per Violaine, che ogni giorno dovrà procurarne di nuovi, ma finalmente ho deciso: domani è giorno di mercato e io comprerò due temporanei, normali, finitissimi fiori freschi.

venerdì

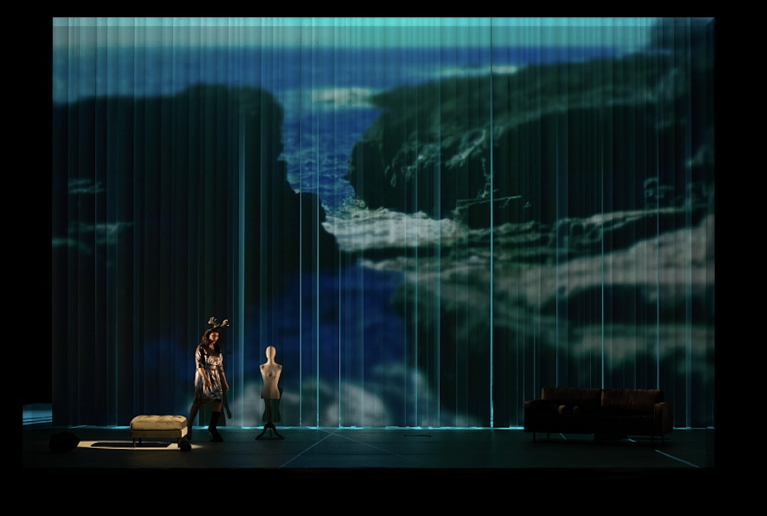

Oggi pomeriggio c’è la generale. Sono presenti i coproduttori dell’Opéra di Paris, oltre che la direzione di Dijon. Siamo molto emozionati. Seduta in platea accanto a Luigi, però, mi sento invincibile. È così da quando avevamo sedici anni, da quando siamo una compagnia. Mentre guardo lo spettacolo penso che Luigi ha fatto un lavoro straordinario con questi cantanti e che il suo allestimento è sontuoso. Mi sento orgogliosa e grata.

Questa è una recita scolaire e il teatro è pieno zeppo di ragazzi. Dietro di noi c’è un gruppo, molto vivace, di bambini con disabilità. Emettono dei gridolini eccitati durante lo spettacolo, soprattutto quando esce Silvia, che acclamano sempre scompostamente. Sono felice. Mi sembra una cosa così bella e potente essere ancora e per ora qui, in un grande teatro pieno e festoso, dopo questi due anni terribili. Quando abbiamo iniziato a lavorare sull’isola, Luigi e io avevamo ancora nella mente l’immagine delle nostre città deserte. La pietra su cui spesso riposano le due ninfe, nelle nostre scene, è il divano grigio di un interno borghese. C’è una strana atmosfera di sogno o di risveglio dal sogno che emana da questa seconda rappresentazione (la prima, con altro cast, è avvenuta a Ravenna un paio di mesi fa). Lo dice anche Costanza, a un certo punto. Ha appena rivisto Gernando sull’isola, dopo dieci interminabili anni e, al suo cospetto, sviene per l’emozione. Al suo risveglio Gernando è sparito: davanti a lei c’è l’amico fidato, Enrico, che le racconterà la verità. È proprio allora che Costanza pronuncia quella che a me, ogni volta che la sento, pare la frase più bella dell’opera:

Ph Mirco Magliocca.

«tu non sei più l’istesso: ho sognato poc’anzi, o sogno adesso?»

Che razza di strano sogno abbiamo fatto? Abbiamo davvero rischiato, ognuno di noi, di diventare un’isola disabitata?

sabato

Il debutto è stato una vera festa.

Tornando a casa vedo le strade piene di persone e penso che in pochi giorni tutto è cambiato, forse è così anche in Italia, non so. Da un giorno all’altro qui tutti indossano di nuovo la mascherina, anche all’aperto, e c’è molta più attenzione nei luoghi al chiuso. Non che prima non ci fosse, ma qui “le pass” era tutto fino a pochi giorni fa. Se avevi “le pass” (che qui ti chiedono ovunque, anche al bancone del bar per la consumazione in piedi) potevi anche abbassarti la mascherina, tutto era piuttosto rilassato. Ora è improvvisamente diverso, si respira improvvisamente un’altra tensione, anche nella quantità e varietà di documenti, dichiarazioni e controdichiarazioni richieste all’improvviso dall’aeroporto, nuove rispetto all’andata e al mio viaggio precedente, a Parigi, di appena un mese fa.

Domani volerò verso Firenze e vedremo cosa ci aspetta.