1989 - 2019 / The Wall: il diorama del muro a Berlino

Le considerazioni che seguono, come quelle già uscite e altre che si aggiungeranno nei prossimi mesi, al di là del fornire alcune documentazioni e notizie relative alla passata realtà quotidiana nella Germania e nella Berlino divise, hanno l’auspicio di poter essere fonte di riflessione, prese le debite distanze dai coinvolgimenti emotivi e politici, per meglio affrontare e valutare la contemporaneità (nostalgie, demonizzazioni, celebrazioni, anniversari) con un poco di lucidità e qualche strumento in più.

Se ci si spinge poco oltre il caos dell’isolato che ospita quel che resta del Check Point Charlie, fondamentale e fatidico punto di passaggio tra l’est e l’ovest nella Berlino divisa, se si supera la striscia di cubetti di porfido che segna sull’asfalto il vecchio tracciato del muro, se si costeggiano innumerevoli pullman turistici parcheggiati in attesa dei turisti in visita, si raggiunge un padiglione inelegante, a suo modo monumentale, ma non fine a sé stesso e che raccoglie un piccolo grande gioiello: il panorama di Yadegar Asisi che proprio al muro è stato dedicato. Asisi è un artista di origine iraniana, nato a Vienna nel 1955, che ha realizzato svariati Panorami dedicati a realtà geo-culturali di epoche diverse. Panometro dice l’autore del complesso che ospita la sua opera, riprendendo e facendo performare il concetto di panorama nel senso che Benjamin, Kafka, Brod e Kracauer hanno contribuito a trasmettere. “La visibilità cambia modo e gli enunciati cambiano regime”, come scriveva Deleuze. Non si tratta della vecchia struttura a giostra, resa immortale da Walter Benjamin, davanti alla quale si prendeva posto appoggiando gli occhi a una fessura e attendendo lo scorrere di esotiche immagini stereoscopiche, ma di un grande diorama ospitato in una costruzione che esternamente ricorda un gasometro. Entrando ci si trova in un territorio ibrido, non ancora mondo della visione ma piuttosto soglia che prepara all’impatto: mostre fotografiche in tema con il discorso relativo a muro, libertà, sue violazioni. E spazi per la libera espressione del pensiero: pareti e pavimenti su cui scrivere, disegnare, lasciare e condividere commenti ispirati a quanto appena sperimentato nel cammino verso il diorama vero e proprio. E il percorso riprende antiche strategie e sensazioni, non superate neppure per lo spettatore contemporaneo, uso a visioni pluridimensionali ma disabituato alla struttura del diorama.

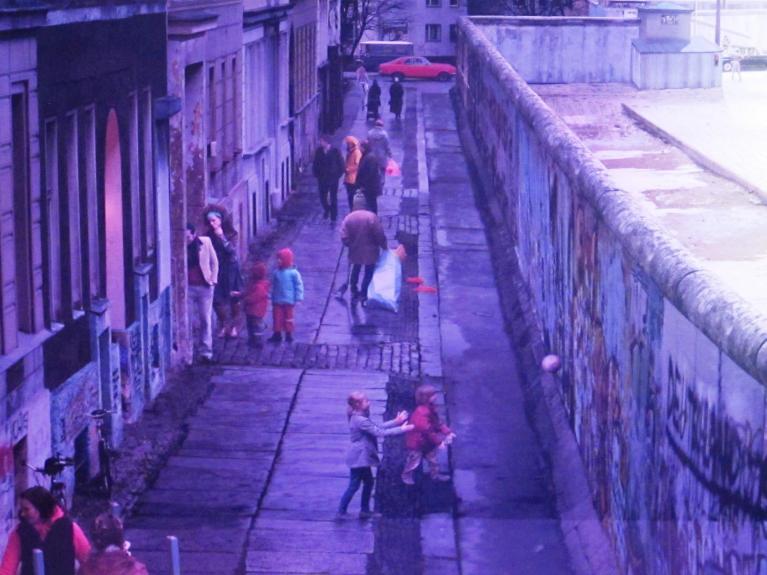

La scena proposta da Asisi rappresenta una fittizia giornata di un autunno degli anni Ottanta a ridosso del muro. Una giornata qualunque, priva di eventi singolari, di traumi o di narrazioni straordinarie. Proprio qui sta il punctum dell’operazione, per dirla con Roland Barthes, nel prendere le distanze dalla vecchia maniera ed evitare la narrazione storica di un momento portante, nel voler trasmettere la consuetudine, addirittura la banalità, di una realtà oggi vissuta, a distanza di decenni, come eccezionale e costantemente rituale. Il muro di Berlino, riprodotto ed elaborato, si ripresenta all’occhio dell’osservatore sotto un punto di vista assolutamente inedito. L’aura perduta del particolarissimo objet d’art “muro”, citando Benjamin, l’hic et nunc mancato dell’originale, si riformula nella ricostruzione che, a sua volta, si connota come nuova opera d’arte e “permettendo alla riproduzione di venire incontro a colui che ne fruisce nella sua particolare situazione, attualizza il riprodotto”.

Il visitatore si colloca nel settore occidentale e può camminare lungo il perimetro del pannello semicircolare, scala 1:1, lungo 60 m., alto 15 che accoglie il panorama fatto di fotografie elaborate al computer, oppure, modificando punti di vista e atteggiamento osservatore, salire sulla piattaforma visitatori a 4 metri d’altezza. Questa idealmente rimanda alle impalcature posizionate per la ristrutturazione su un palazzo di Kreuzberg all’angolo tra due vie, la Sebastianstraβe e la Dresdner Straße artisticamente configurate per permettere lo scorcio che interessava all’artista, mentre realisticamente ospita visitatori e impianti di proiezione, riflettori, altoparlanti. Insomma, la struttura tecnologica che permette la visione e che al contempo posiziona chi vi accede nello spazio del panorama. Le fonti da cui provengono le luci non sono celate alla vista dello spettatore. L’“inganno” è esplicito.

Lo sguardo, a duecentosettanta gradi, può spaziare su un tratto di muro con tutte le sue componenti accessorie: realtà esistenziale che si sviluppa nel settore occidentale a ridosso del primo giro di barriera in cemento armato, terra di nessuno con cavalli di Frisia e sistemi di allarme, secondo giro di cemento e spazi vitali di matrice uguale e contraria al di là della frontiera. Il tutto sotto il vigile riscontro di una torretta militare di controllo e di una postazione di soldati e camionetta sul lato orientale e quello, meno assillante ma altrettanto curioso, di una piattaforma di osservazione per civili eretta sul fronte occidentale. Senza dimenticare le finestre che, in un mondo e nell’altro, si aprono su quella vita e dischiudono ipoteticamente i propri interni a chi voglia penetrarvi.

Manca l’effetto shock del cinema, ma per il visitatore può iniziare, per dirla ancora con il Benjamin di molti anni fa, “l’ebbrezza di perdersi in un tempo fatto di immagini” e, volendo, di “riflettere con rigore sul particolare pathos che è riposto nell’arte dei panorami. Sul suo particolare rapporto con la natura, ma anche, e soprattutto, con la storia”. Il primo segnale per chi osserva sta nell’apparente indifferenza delle persone effigiate nei confronti di quelle due barriere parallele che per decenni divisero la città. La realtà di ogni giorno si sviluppa aggirando l’ostacolo, ignorandolo o, in alcuni casi, coinvolgendolo nella propria esistenza e risemantizzandolo, come fanno i bambini che giocano a palla lanciandola proprio contro quella grigia parete. Analoga funzione esercita l’uomo che, armato di pennelli e colori, istoria la facciata che si affaccia a occidente con graffiti colorati. Forme che accostano decostruzione e rimozione psicologica di uno scomodo e detestato intoppo che troppe limitazioni imponeva allo svolgimento della vita anche nella sua più ordinaria forma quotidiana.

Colpisce, e questa è l’unica obiezione che muovo all’opera di Asisi, che la rappresentazione della vita vissuta nella quotidianità sia riservata al territorio di Berlino Ovest. Vero è che il punto di vista è topograficamente posizionato nel quartiere di Kreuzberg, che il titolo del panorama è The wall, e legittimo resta che gran parte dello spazio scenico sia dedicato proprio ad esso e alla sua agghiacciante realtà, al muro. L’artista ha dichiarato di aver impiegato molto tempo per elaborare la sua idea, giungendo alla realizzazione soltanto quando arrivò a prendere coscienza del fatto che la barriera del muro era entrata nella quotidianità e si era trasformata in consuetudine per chi la viveva in prima persona. Ma resta per me opinabile che la scelta prospettica porti a privilegiare con tanta evidenza, e forse eccessiva demagogia, la vivacità del settore americano, la glaciale immobilità della terra di nessuno, lo spettrale grigiore statico dell’oltre muro, gli esseri umani che lo abitavano individuabili soltanto dietro alcune finestre. Torna alla mente Foucault: “La nostra società non è quella dello spettacolo, ma della sorveglianza; […] Noi non siamo né sulle gradinate né sulla scena, ma in una macchina panoptica”.

Una canzone pop del 1962, West of the Wall interpretata da Toni Fisher, può rievocare i tempi della visita di Kennedy e l’atteggiamento che dominava nel mondo occidentale:

West of the Wall, where hearts are free

West of the Wall, your heart can come to me

Though we’re apart a little while

My heart will wait until we both can smile

That Wall built of our sorrow

We know must have an end

Till then, dream of tomorrow

When we meet again West of the Wall

That soon will fall and you’ll come home

Oh, West of the Wall…

L’osservatore è libero di iniziare la sua osservazione dal settore che più lo colpisce, e procedere nella visita a suo piacimento. Vediamo, e possiamo quasi toccare con mano nella nostra postazione occidentale, un insediamento hippy di caravan, punk con creste di capelli variopinti (citazione del mitologico Club di Kreuzberg SO 36), una casa occupata dagli squatter, un mini zoo per bambini, un chiosco per la vendita del Currywurst, una stazione di servizio con il simbolo tedesco occidentale per antonomasia, il maggiolino Volkswagen, il grande manifesto pubblicitario delle sigarette Camel, un giovane che vomita a ridosso di una cabina telefonica all’uscita da una Kneipe in cui aveva bevuto troppo, turisti scanzonati in posa a ridosso del muro, negozi e attività di ordinaria portata lungo i marciapiedi.

E nella parte orientale, al di là della livida barriera, eleganti modanature architettoniche d’epoca erose dal tempo e dall’incuria sulla facciata di un palazzo, l’immancabile torre della televisione, eretta su Alexanderplatz in modo che incombesse su tutta la città a dispetto delle frontiere, pareti di edifici con le finestre del primo piano murate, nessun cartellone pubblicitario ma con un eloquente slogan propagandistico, “Più solido è il socialismo, più sicura è la pace”, non a caso piazzato dall’artista sotto uno sbiadito affresco che segnala il museo di storia tedesca.

Nessun pedone da quel lato, vista l’inquadratura che nasconde la parte bassa di vie e marciapiedi, come oscurata dal famigerato divisorio, ma anche come se, e qui si esprime la mia perplessità, nel settore orientale non esistesse una vita quotidiana, inficiata sicuramente dalle note difficoltà e vessazioni, ma non per questo assente o meno godibile di quella d’oltre frontiera. Dietro una finestra chiusa nella grande casa del settore orientale una figura infantile osserva quanto accade all’esterno, suggerendo che soltanto una fruizione passiva dell’esistenza fosse possibile per chi viveva all’est, metafora della vita da reclusi che toccava ai residenti di quella porzione di città. Nel mezzo la violenza delle fotoelettriche che inondavano di luce accecante la zona interposta tra i due corsi della barriera, il binocolo puntato del soldato all’interno della torretta, la terra di nessuno, i residui di neve su un terreno dove non può passare anima viva. Suolo sottratto alla vita e sacrificato alla violenza e alla morte.

La colonna sonora riprende rumori di fondo, dai lavori in corso per la presunta ristrutturazione del palazzo, al traffico, alle voci dei passanti combinandoli con brandelli di discorsi politici d’epoca: Adenauer, Ulbricht, Kennedy, Willy Brandt, Honecker. La fruizione totale dell’opera è subordinata alla comprensione della lingua in cui parlano i relatori, il tedesco (eccezion fatta per il discorso del presidente Kennedy), anche se il registro e il tono degli interventi, indipendentemente dalla loro semantica, riesce a essere eloquente ed efficace anche per chi non abbia famigliarità con quell’idioma. Ogni dieci-quindici minuti la luce si abbassa, musica e rumori tacciono all’improvviso, e la notte scende su quella realtà segnalando il passare delle ore. Come in certi casinò di Las Vegas, verrebbe da pensare. Ma con quale differenza in effetti. Ribadisco, segnalando il passare delle ore, non simulandolo. Qui il gioco non è illudere che si stia vivendo una realtà autentica attraverso la sua rappresentazione. Non si tende a far credere al turista che non avesse conosciuto la Berlino divisa dal muro che con la visita a questo simulacro sia possibile fare ammenda e che l’esperienza (emozione) vissuta nel panometro possa equivalere all’originale. Qui si invita a ragionare, a interpretare, a trarre ispirazioni e idee per approfondire, indagare, magari anche obiettare. A viaggiare nel tempo attraverso le immagini. Metafora e non metonimia. Quanto si vede non è la fine dell’esperienza ma l’inizio, sempre che il visitatore sia un autentico viaggiatore e non un banale turista. L’abbassarsi della luce e della musica all’interno del panometro ha il valore di una citazione, di un rimando a una passata variante di illusorietà ma, al contempo, offre la consapevolezza di vivere in un regime scopico e comportamentale differente in cui anche la morale ha assunto connotazioni e modalità espressive ben diverse. Quelle dettate dalla politica comprese. Qui protagonista assoluto è lo sguardo, più che l’immedesimazione o il gioco di compenetrazione con quello spazio. Si deve restare consapevoli di stare vivendo un’esperienza visuale, a fianco degli apparati tecnologici, degli altri visitatori, i cui sguardi sul panorama e su di noi che lo osserviamo, vanno valutati come fondamentali perché la pratica sia vissuta nel suo aspetto più completo. Dobbiamo percepire anche i possibili sguardi di chi ci osserva dalle finestre riprodotte sul pannello, quelli mediati dai dispositivi ottici, macchina fotografica o binocolo dei soldati appostati sulla torretta, non per entrare illusoriamente più a fondo nella realtà fittizia ma per cogliere consapevolmente ogni sfumatura della sua struttura compositiva grazie allo sguardo straniato che riusciamo a mettere in atto, come sostenuto quasi un secolo fa da Viktor Šklovskij nelle sue teorizzazioni sul formalismo russo:

scopo dell’arte è di trasmettere l’impressione dell’oggetto come “visione” e non come “riconoscimento”; procedimento dell’arte è il procedimento dello “straniamento” degli oggetti e il procedimento della forma oscura che aumenta la difficoltà e la durata della percezione, dal momento che il processo precettivo nell’arte è fine a sé stesso e deve essere prolungato; l’arte è una maniera di “sentire” il divenire dell’oggetto, mentre il “già compiuto” non ha importanza nell’arte.

A differenza di quanto accade all’esterno, nelle vie adiacenti in cui il legame con la realtà dovrebbe essere maggiore visto che ci si trova fisicamente in medias res, qui non si è distratti o attratti dalla fantasmagoria delle merci, dall’intrigo delle attrazioni commerciali.

Lo spettatore-fruitore è come prigioniero di quello spazio simulato. Non ha alternative, o immergervisi totalmente o, in preda alla claustrofobia, cercare aria e luce all’esterno abbandonando la postazione e ributtandosi nel pieno del feticcio souvenir. E di minuto in minuto l’osservazione si fa più attenta e penetrante: si scoprono, di visita in visita, di compagno di visita in compagno di visita, particolari precedentemente sfuggiti o inconsciamente ignorati. La visione diventa di volta in volta più totale, l’immedesimazione più profonda. L’immaginazione del visitatore è chiamata prepotentemente in causa. Per quanto coinvolgente sul fronte sinestetico il panorama resta un’operazione scopica e guardare, prima che percepire, osservare e porsi conseguentemente domande, contribuisce a confermare la trasparenza di quel prodotto artistico che rinvia ad altro e non si consuma in sé stesso. Non riproduce la storia con la pretesa di esaurirla ma la provoca, la mette in discussione e ne racconta un aspetto privilegiando le componenti della quotidianità e della consuetudine. Microstoria a tutti gli effetti che destabilizza la supponente arroganza della grande narrazione o della mistificante rappresentazione da parco a tema. Più preziosa e indispensabile che mai in tempi come i nostri.

Tutte le fotografie sono di Gianpiero Piretto.