L'oscurità e la democrazia / Steven Spielberg, “The Post”

Anche quando in un film c’è la Storia, il film è una storia. Questo vale a proposito di The Post, la pellicola con cui Steven Spielberg riporta all’attenzione del pubblico una vicenda di quasi cinquant’anni fa ma che sembra fatta apposta per fare rimbalzare echi rumorosi fino alle orecchie di Donald Trump. Non si può non ricordare, parafrasando Gertrude Stein, che “un film è un film è un film è un film…”; d’altro canto, è più che pertinente il giudizio diviso espresso da James Goodale, avvocato e vicepresidente del New York Times al tempo dei fatti: quello di Spielberg “è un buon film, ma è cattiva storia”.

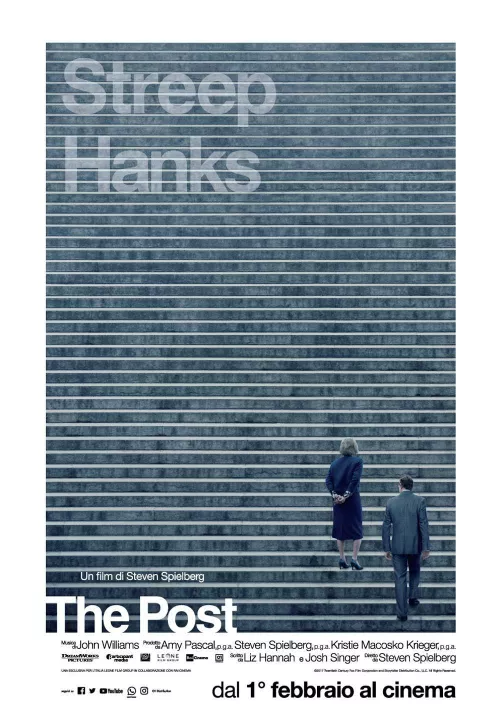

Un buon film, dunque, costruito con mano sicura da Spielberg e incardinato sulla magistrale prestazione di Meryl Streep. La storia di The Post è incentrata sulla signora Katharine Graham, interpretata da Streep, proprietaria del quotidiano Washington Post, che nel 1971 affronta con coraggio i propri dilemmi personali e i rischi per il suo giornale impliciti nella pubblicazione dei cosiddetti Pentagon Papers, i “Documenti del Pentagono” la cui raccolta era stata avviata per iniziativa del ministro della Difesa Robert McNamara nel 1967.

Nelle 7000 pagine della loro compilazione sono documentati e circostanziati gli interventi finanziari, politici, spionistici, paramilitari e militari attuati in Vietnam dalle amministrazioni Truman, Eisenhower, Kennedy e Johnson, in gran parte occultamente e in parte mentendo al Congresso e al popolo statunitense. Si tratta di carte segrete o riservate, che McNamara dichiarò di volere raccolte per essere rese disponibili agli storici futuri. Il New York Times, entratone in possesso, inizia a pubblicarle il 13 giugno 1971 ed è costretto a interromperne l’uscita due giorni più tardi in seguito a un’ingiunzione giudiziaria voluta dal ministro della Giustizia dell’amministrazione Nixon. Sui “Papers” torneremo.

Non c’è dubbio che la Storia assegni al Times il ruolo assolutamente principale negli eventi. Infatti fu il quotidiano newyorkese il primo a ricevere le fotocopie dei documenti, consegnate al suo giornalista Neil Sheehan, nel marzo 1971; per primo li analizzò e ne verificò l’autenticità; per primo esplorò le implicazioni giuridiche legate alla loro eventuale pubblicazione e, infine, fu il primo a pubblicarli e ad affrontare sia la rabbia di Nixon e dei suoi uomini, sia l’ingiunzione di interrompere la pubblicazione, sia la trafila che portò la vicenda alla Corte Suprema.

La “primogenitura” del Times non è negata nel film; ma la sua presenza e il suo ruolo, a parte l’innesco iniziale, sono sempre ai margini del filo principale della trama. Ha qualche buona ragione l’avvocato Goodale nel giudicare il film “cattiva storia”. In fondo, scrive, fu il New York Times a vincere il premio Pulitzer per il ruolo avuto nella vicenda e “non condivise il premio con il Post”, esattamente come poi il Post non condivise con il Times il premio ricevuto per il ruolo avuto nella storia del Watergate. Il lavorio complesso e difficile sui Papers, cui giornalisti ed esperti del Times dedicarono tre mesi, il film li miniaturizza, per così dire, nei pochi giorni in cui il Washington Post entrò in scena, focalizzando la narrazione sulle figure cardine di Katharine Graham-Streep e di Ben Bradlee-Hanks e sugli spazi ristretti entro cui si muovevano: le loro abitazioni e la redazione del giornale, con poche altre locations di contorno.

Quella tra Graham e Bradlee non è presentata, neppure allusivamente, come una storia d’amore; ma narrativamente è come se lo fosse: espelle dalla vista il più ampio contesto della guerra stessa e della sua ormai del tutto decaduta “popolarità”. Nel giugno 1971, infatti, la guerra non è ancora finita. Nixon, eletto nel novembre 1968 grazie anche alla promessa di una “pace con onore” in Vietnam, ha ormai quasi dimezzato il numero dei militari statunitensi sul campo, ma ha invaso la Cambogia nel ’70 e il Laos in quello stesso ’71, suscitando nuove ondate di proteste. E a marzo, mentre a Neil Sheehan venivano consegnati i Documenti del Pentagono, il tenente William Calley veniva riconosciuto colpevole del massacro di centinaia di civili compiuto tre anni prima nel villaggio di My Lai. Anche quell’evento e le imputazioni mosse contro Calley erano stati tenuti segreti e fu solo alla fine dell’anno successivo che il pubblico ne venne a conoscenza, grazie al giornalista Seymour Hersh e anche in quel caso al New York Times.

Il film si apre con due scene poste a premessa, protagonista un giovane di nome Ellsberg. La prima si svolge durante un’azione di guerra in Vietnam e la seconda sull’aereo che lo riporta in patria. E’ il 1966: la escalation voluta da Johnson è in atto e le truppe di terra statunitensi stanno ormai combattendo da più di un anno. Di Ellsberg non viene detto nulla e a lui, lì, spetta soltanto il ruolo di testimoniare per lo spettatore che le “verità” ufficiali sulla situazione in Vietnam nascondono la realtà: gli Stati Uniti e i loro alleati sudvietnamiti sono impantanati in una guerra che non potranno vincere. Quando poi si avvia la narrazione si vedrà che Daniel Ellsberg – studioso di qualità e ora analista presso la Rand Corporation, che possiede i Documenti – porta fuori segretamente le carte dagli schedari in cui sono custodite e le fotocopia pezzo dopo pezzo, insieme all’amico Anthony Russo e alla di lui fidanzata. Sono i “Pentagon Papers”, fotocopiati di notte a partire dal 1° ottobre 1969. Nella realtà, Ellsberg cercherà poi di contattare personalità diverse (tra cui anche Henry Kissinger) per dare pubblicità ai documenti, senza successo fino a quando troverà ascolto presso Neil Sheehan.

Matthew Rhys nei panni di Daniel Ellsberg.

Niente più salti temporali, ora. Siamo nel 1971, sono i giorni che precedono la pubblicazione dei Papers da parte del quotidiano newyorkese, quando nella redazione del Post si subodora che i rivali del Times stiano preparando uno scoop. Il direttore Ben Bradlee sarà colto di sorpresa, quando vedrà la prima pagina e le sei successive che il giornale rivale dedica alla pubblicazione di una prima parte dei documenti. Mentre parte l’affannosa ricerca di entrare in possesso degli stessi documenti, una piccola parte di essi verrà recapitata anonimamente al Post. Subito dopo, grazie all’iniziativa del suo giornalista Ben Bagdikian, sarà rintracciata la loro “fonte”, appunto Daniel Ellsberg (che dopo avere affidato a Bagdikian una copia delle Carte scomparirà dal film).

A quel punto si porrà il problema se pubblicarli oppure no, vista la pericolosa ostilità dell’amministrazione Nixon. La scelta è ovvia per il giornalista Bradlee; è invece angosciosa per Katharine Graham, circondata da consiglieri di amministrazione timorosi (anche perché il giornale sta cercando di raccogliere nuovi azionisti a Wall Street), condizionata dai propri rapporti con l’élite sociale e politica della capitale (incluso lo stesso ministro McNamara, amico di famiglia) e tuttavia sensibile sia alla logica giornalistico-concorrenziale del suo direttore, sia alle sollecitazioni della propria coscienza civile. La sua decisione finale sarà la pubblicazione, e quindi lo schieramento solidale con il New York Times e l’assunzione dei rischi della sfida al governo Nixon. I suoi patemi e le incertezze che precedono la messa in moto delle rotative – il “dado è tratto” cui è dedicato uno degli attimi epici del film – costituiscono la colonna vertebrale della vicenda. La sua conclusione sarà l’esito trionfale della causa giudiziaria “New York Times vs. United States”, in cui anche il Post e gli altri giornali che ne avevano seguito l’esempio pubblicando stralci dei documenti saranno coinvolti: il 30 giugno la Corte Suprema rovescerà, con una maggioranza di sei voti contro tre a favore dei giornali, l’ingiunzione al silenzio voluta da Nixon.

Così come l’autoritaria negazione della libertà di parola della stampa era stata un fatto senza precedenti, quella decisione della Corte Suprema avrà un valore storico. Le parole del giudice Hugo Black sono citate solo in parte nel film: “Con il Primo Emendamento i Padri fondatori diedero alla stampa libera la protezione che essa deve avere per svolgere il suo ruolo essenziale nella nostra democrazia. La stampa doveva servire i governati, non i governanti. Il potere del governo di censurare la stampa fu cancellato, in modo che la stampa rimanesse per sempre libera di censurare il governo. La stampa fu protetta in modo che potesse disvelare i segreti del governo e informare il popolo. […] Nella mia opinione, lungi dal meritare una condanna per i loro giornalismo coraggioso, il New York Times, il Washington Post e altri giornali dovrebbero ricevere un encomio per avere assolto il compito indicato così chiaramente dai Padri fondatori. Rivelando l’operato del governo che ha condotto alla Guerra nel Vietnam, i giornali risposero nobilmente e in pieno alla fiducia e alle aspettative dei Padri fondatori nei loro confronti”.

Una delle ultime battute del film è quella di una stanca, ma anche orgogliosa, Katharine Graham che si dice contenta che quella prova sia stata superata, anche perché non sarebbe in grado di sopportarne un’altra simile. Subito dopo, la scena conclusiva: nell’oscurità della notte, una guardia che sta facendo il suo giro di controllo nel corridoio di un grande complesso edilizio si accorge che una delle porte è stata forzata e che nelle stanze del Comitato nazionale democratico c’è qualcuno. La ripresa stacca sull’esterno dell’edificio e si sente il contenuto della telefonata con cui la guardia avverte che un furto è in corso “nel Watergate”. La storia non è dunque finita, Graham, Bradlee e il loro giornale stanno per affrontare una prova ancora più difficile. Lo stesso sarà vero anche per Daniel Ellsberg, il quale, individuato dall’FBI, sarà denunciato come spia e traditore e sottoposto a un processo, da cui sarebbe però uscito assolto nel maggio 1973. E “lo spiacevole Nixon”, come lo ha definito lo storico Richard Hofstadter, sarà sconfitto di nuovo e costretto, lui, a dimettersi dalla presidenza.

Sembra improbabile che sia stata casuale la scelta di Spielberg di interrompere la lavorazione di un'altra pellicola per dedicarsi interamente a realizzare The Post tra il maggio e il novembre 2017: un film su un giornale che all’inizio di marzo dello stesso 2017 aveva posto sotto la propria testata il motto Democracy Dies in Darkness, “Nell’oscurità muore la democrazia”. Era passato poco più di un mese dall’entrata in carica dell’oscurantista Donald Trump, negatore accanito di ogni verità a lui sgradita e “nixonianamente” ostile verso i media che non siano suoi sostenitori dichiarati. Sia Spielberg, sia il Washington Post hanno negato che le loro scelte siano state motivate dall’esito delle elezioni presidenziali del 2016, ma è difficile credergli.