20 aprile 1970 - 20 aprile 2021 / Paul Celan: parla anche tu

Dopo Hölderlin c’è tutta una linea della lirica tedesca che percorre l’area più fertile del pensiero tragico in poesia. Si potrebbe anche dire del pensiero “esistenzialista” in poesia. O, addirittura, del pensiero in sé. Del pensiero senza aggettivi. Del pensiero poetante che parla, in poesia, di ciò che pensa “linguisticamente”, e perciò poeticamente. Per Ernst Meister, che è forse il più intransigente fra questi poeti di pensiero, la poesia è identica al pensiero che si pensa («Dichten ist identisch mit Denken»).

Hölderlin ha avuto due grandissimi eredi, molto diversi tra di loro: Rilke e Celan.

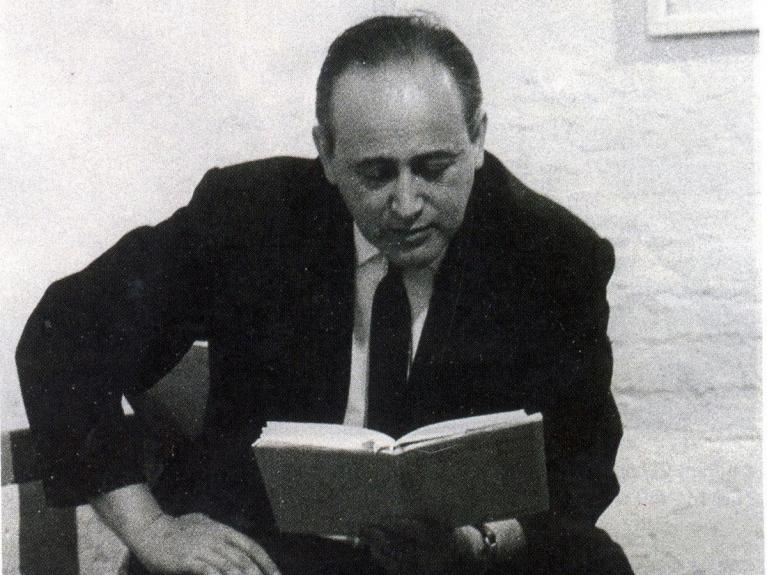

Celan cioè Paul Antschel (1920-1970), nato nel 1920 da famiglia ebraica a Czernowicz, allora in Romania, studente di medicina in Francia e poi di anglistica a Bucarest, quindi viennese e infine parigino, traduttore da inglese, francese, russo, italiano, ebraico, portoghese e rumeno, poeta di lingua tedesca, la lingua parlata da sua madre (suo padre si esprimeva in ebraico), ma anche dai nazisti, i “maestri di morte” che, grazie alle SS e ai loro collaborazionisti rumeni, lo resero orfano a poco più di vent’anni.

Come Novalis, come Hölderlin, Celan ha teso se stesso e la propria poesia verso ciò che è ineffabilmente elevato e sublime, ma lo ha fatto in un modo nuovo.

Dopo Hölderlin, per oltre cent’anni anche i più intensi fra i poeti lirici (tedeschi) hanno continuato a intrattenere un rapporto “diretto” con l’Ideale, con il Trascendente. È forse il 1914 a segnare un discrimine storico esemplare in questo senso: in quell’annus horribilis per tutta l’Europa e non solo muore l’angelo azzurro Georg Trakl, mentre Rilke scova in un vuoto mistico dentro di sé lo spazio interiore che rovescia l’orientamento della percezione del reale, e apre a nuovi spazi di dicibilità. Ora, nel 1945, Celan scrive Todesfuge, destinata a diventare “la” poesia sui campi di sterminio e la Shoah. E, come ovvio, se ne infischia del paradossale diktat moralistico di Adorno («scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie»), che è del 1949, e scrive, e pubblica poesie; inusuali, densissime poesie come per esempio Sprich auch du, che significa Parla anche tu, e che vale, fra le altre cose, come una dichiarazione di poetica, nella quale è possibile rintracciare un’attitudine stilistica e morale, e un proposito di carattere spirituale:

PARLA ANCHE TU

Parla anche tu,

parla per ultimo,

di’ ciò che hai da dire.

Parla –

ma non separare il no dal sì.

Dai anche senso a ciò che dici:

dagli l’ombra.

Dagli ombra che basti,

dagliene tanta

quanta sai sparsa intorno a te

fra mezzanotte e mezzogiorno e mezzanotte.

Guardati in giro:

lo vedi, che il vivo è dappertutto –

Prossimo alla morte, ma vivo!

Dice il vero, chi dice ombra.

Ma ora si stringe il luogo dove stai:

e adesso dove andrai, rivelatore d’ombre, dove?

Sali. Innalzati a tentoni.

Più sottile diventi, più irriconoscibile, più fine!

Più fine: un filo,

lungo il quale vuole scendere la stella:

per nuotare nel basso, giù in basso

dove vede se stessa luccicare: nella risacca

di erranti parole.

SPRICH AUCH DU

Sprich auch du,

sprich als letzter,

sag deinen Spruch.

Sprich —

Doch scheide das Nein nicht vom Ja.

Gib deinem Spruch auch den Sinn:

gib ihm den Schatten.

Gib ihm Schatten genug,

gib ihm so viel,

als du um dich verteilt weißt zwischen

Mittnacht und Mittag und Mittnacht.

Blicke umher:

sieh, wie's lebendig wird rings —

Beim Tode! Lebendig!

Wahr spricht, wer Schatten spricht.

Nun aber schrumpft der Ort, wo du stehst:

Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin?

Steige. Taste empor.

Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner!

Feiner: ein Faden,

an dem er herabwill, der Stern:

um unten zu schwimmen, unten,

wo er sich schimmern sieht: in der Dünung

wandernder Worte.

Cosa dice, in sostanza, questo testo così sintomatico? Che ha quasi settant’anni e che pure, ancora, ci colpisce per l’estrema tensione del linguaggio, per la sua concentrazione, per il rigore che governa frasi e parole pronunciate con spavalda avvedutezza, ma quasi, direi, come un’infrazione del silenzio?

Parla per ultimo, dice, ma non tacere: dai voce alla parola. Fin qui, niente di strano. C’è da capire, però, che definendosi “ultimo”, l’io poetante non intende nel senso di “lascia parlare tutti gli altri e poi, alla fine, di’ anche la tua”, ma in quello, assai più ricco, di ultimo in quanto estremo discendente di una tradizione: di una filiera di parlanti, cioè, sull’appartenenza alla quale il giovane poeta, qui come altrove, basa tanta parte della propria legittimità.

Poi però le cose subito si complicano, perché chi parla aggiunge: «ma non separare il No dal Sì», e dài ombra a ciò che dici, al tuo “Spruch” – che preso alla lettera vuol dire “detto”, “sentenza” –, perché è proprio nell’ombra che c’è verità.

Semplificando: menzogna (lo spergiuro biblico) è la parola che distingue “troppo fortemente”, come per il Rilke della Prima Duinese, in fondo. In generale, ma soprattutto perché separa ciò che è vivo da ciò che è morto.

La dichiarazione di Celan è figlia del Vangelo di Matteo («Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno»), ma ne inverte la ratio, ed evoca inquietanti inquietudini gnostiche: il di più non viene dal maligno, perché è proprio in quell’umbratile di più che si delinea il vero.

Qui il pensiero poetante di Celan è preciso come un teorema.

Il senso (il “Sinn”) di ciò che viene detto (lo “Spruch” evocato nel testo) non sta soltanto nel valore in chiaro della parola. La parola è una parola veritativa soltanto se sa farsi carico del peso dell’ombra. Ma cosa vuol dire, saper farsi carico del peso dell’ombra? Vuol dire che la chiave per una lettura integrale della realtà sta in una parola “dialettica”: non in una parola ambigua, ombrosa per insipienza, naturalmente, ma in una parola oscura che partecipa a un tempo di ciò che è forse utile chiamare il regime “diurno” e il regime “notturno” del suo significato.

Lì, nel luogo della mente dove opacità e lucore, vita e morte si fronteggiano l’una presso l’altra (il “beim” di «Beim Tode!» indica vicinanza, prossimità di stato) l’ombra e la verità vanno a braccetto, e la parola autentica con loro.

In questo luogo simbolico che “schrumpft”, cioè “che si restringe”, che “si contrae”, sta, per l’appunto, il poeta.

Non è difficile da capire. L’idea principale è che ciò che vive è correlato (essenzialmente) alla morte, l’uno non esiste senza l’altra. Immaginate che esista soltanto la vita. Non è possibile, nel mondo creato. Se non ci fosse il suo complementare dialettico, la morte, la vita, di fatto, non esisterebbe. Sulla base di quest’ordine perfino ovvio di considerazioni, Celan si fa, però, una domanda cruciale: «Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin?»; «Dove andrai, adesso, “denudatore d’ombre”, dove?». Dove?, intendiamo, ora che hai capito che per attingere il senso e la verità c’è bisogno, per così dire, di continuare a spargere ombra nel campo s-terminato del linguaggio? (fra parentesi: colui che nei paesi germanofoni “entblößt” qualcosa, “denuda”, “scopre”, “mette a nudo” quel qualcosa; analogamente, anche qui lo Schattenentblößter genialmente inventato per condensazione semantica da Celan non è l’oggetto passivo di una spogliazione; non è, perciò uno “spogliato d’ombre”, ma, viceversa, colui che l’ombra, appunto, rivela: il poeta che dice il vero).

La dinamica del vero è conosciuta in quanto viene assimilata da una parola dialettica, ossia da un senso che si sa carico d’ombra. Nei versi successivi, Celan delinea il paesaggio metafisico che corrisponde a questa conoscenza.

Immagina di salire. Di innalzarsi a tentoni, evidentemente nel buio. Di crescere in finezza e sottigliezza e diventare “più irriconoscibile”. Fino a diventare un filo, lungo il quale, come dice, vuole scendere la stella. Il poeta vede, insomma, il processo della propria s-corporazione, e, insieme, a questo coessenziale, la duplice kenosi dell’io e della stella, appunto, che proprio lungo il residuo filamentoso di quell’io volentieri si inabissa. Il movimento di ascesa della coscienza (poetica in quanto riccamente umana) al di là del regno mondano delle ombre, coincide con un desiderio stellare di auto-riconoscimento per vie di abbassamento di sé «nella risacca di parole erranti». Il viaggio nel vero sprofonda uomo e stella nel fitto di un mistero antropocosmico, dove il principio di reciproca conoscibilità sta nella parola, e nel ritmo errabondo che la veicola. C’è qui, a mio avviso, il background della filosofia del linguaggio di Walter Benjamin, e, prima di lui, della sapienza della Kabbalah, incontrata tramite Gershom Scholem, e non escludo che l’immagine della stella debba qualcosa a quell’arduo libro bizzarro pieno di intuizioni che è La stella della redenzione di Franz Rosenzweig. Non so. Sono certo, però, che questo è esattamente anche il processo di sviluppo della conoscenza della realtà in Hölderlin, per il quale, come per i suoi amatissimi greci, l’alto e il profondo erano una sola identica parola.

A mio avviso, lo sprofondamento nell’altezza descritto nei versi conclusivi di Sprich auch du, è uno “shifter” importante per avvicinarsi a Celan, o perlomeno al Celan più notevole, che quando è al meglio di sé non è semplicemente un poeta nichilista. Per niente, anzi. Con buona pace dei tanti che l’hanno letto così, ma in fondo in fondo fraintendendolo…

La visione metafisica di Celan ha tanti aspetti in comune con quella di Kafka, in realtà. Che, più disperato anche di Celan, non diversamente da Celan, in fondo, visse la frattura con la dottrina (la “malattia della tradizione” come l’ha chiamata Benjamin) come una sorta di peccato originale, che lo costrinse a convivere con angoscia e sospetto il suo abnorme bisogno di totalità e unità.

Non si dimentichi che in ogni itinerario mistico che si rispetti il “nichilismo” corrisponde a una fase necessaria ma non sufficiente dell’esperienza spirituale, a una notte dell’anima destinata a essere superata.

Ora, io non credo che Celan sia stato un poeta mistico tout-court, come p.es. un Rumi, o un Silesius, o un Juan de la Cruz. Né, d’altra parte, ritengo che l’essere un temperamento mistico dia una qualche patente di qualità letteraria per così dire a priori. Un conto è l’avere una propensione estatico-unitiva e il volerla esprimere sulla pagina, un altro è l’essere (diventato) un mistico degno di questo nome. Di solito, a ben vedere, la mistica si sposa male con la poesia. L’una fa esperienza del Verbo dal lato del silenzio, per così dire, e l’altra dal lato della parola detta o cantata, e dei modi della sua pronuncia. È sempre sul lavoro, e sulla qualità del lavoro risolto in una forma, che si può misurare il valore di un’esperienza artistica di scavo nell’umano dell’uomo. Credo però che la pregnanza, e di conseguenza l’importanza insieme storica e metastorica della poesia di Celan, fatta per lo più di versi lessicalmente lapidari, eccezionalmente disidratati in senso ritmico e immaginativo, debba moltissimo anche alla sua fame di trascendenza. Io penso, cioè, che tanta parte del genio maggiore di Celan, quello che si è concretizzato in molti fra i testi che Celan scrisse grosso modo nel decennio che va dai primi anni ’50 ai primi anni ’60, stia anche (per non dire stia “proprio”), nell’aver saputo tenere poeticamente aperto il circuito cosmico che lega in un doppio nodo simbolico l’umano (il mondano) e il divino.

Dio, in effetti, a discapito dell’apparenza è molto attivo nel corpus testuale celaniano – pur in assenza, nella sua forma cava, come una sorta d’impronta inaggirabile del mistero dell’origine, nella sua orientante e disorientante “ni-entità”, e/o nella sua smaccata noncuranza. Si è parlato per questo di “teologia negativa” e anche di “cosmogonia atea”. Mentre a me, invece, piace parlare piuttosto di anagogia rovesciata o interrotta, locuzione-chiave per intendere come il processo anagogico coessenziale alla poesia autentica sia andato declinandosi (occultandosi) nel corso del Novecento. Per un poeta spiritualmente diseredato come Celan, il sentimento anagogico esibito per così dire e contrario nei segni significativi di nient’altro, in fondo, se non di sé, dà cenno della sua interrogazione sull’origine divina della parola, e, nello stesso tempo, della sua incapacità – che egli ha avvertito come una responsabilità anche storica – di tener viva una relazione lineare, “immediata”, con il Trascendente.

Benedetto da Bach, da Hölderlin e dai Chassidim, come l’ha definito la iper-percettiva Nelly Sachs, Paul Antschel alias Paul Celan è stato un poeta esemplarmente “esistenziale” ed esemplarmente “intellettuale”. E questo anche perché per lui il più assiduo problema poetologico non è stato tanto quello del rapporto fra (dolentissima) esperienza vissuta e ri-creazione formale, fra fatti e testimonianza, per intenderci, né quello fra parole e cose, che è un rapporto asimmetrico per definizione, quanto quello fra le parole e i nomi, fra la lingua e la realtà profonda che sta nella realtà.

Celan è stato un ossessionato dalle parole, e dai significati che esse veicolano: e questo fin da ragazzo, in Romania, quando pare intrattenesse i suoi amici con dovizia di calembours. Ma è stato, soprattutto, un metafisico disorientato, che ha inseguito il suo irraggiungibile polo Nord nell’intelligenza filologica del mondo. Se ha avuto una speranza, l’ha avuta nell’idea della resistenza dell’umano tramite la complicità dei parlanti nella parola. Se ha scommesso su qualcosa, l’ha fatto sul valore spirituale della comunicazione elementare e senza (più) rivelazione della realtà quand’essa venga nominata poeticamente, e, dunque, quando venga idealmente condivisa. Per lui, al principio e alla fine era la Parola. Il campo di battaglia della quale è stato l’inferno-labirinto di un io (poetante) che ha continuato a indagare sé stesso e l’uomo in carne e ossa chiamato a gestirlo, muovendosi fra sintassi e morfologia di un odiato-amato idioma d’elezione come un rabdomante del senso linguistico della realtà. Celan è stato un “essenzializzatore” e un “ri-creatore” della parola che ha saputo fin quasi da subito piegare l’istintivo surrealismo e l’eccezionale talento lirico che aveva esibito nelle poesie giovanili verso l’attivazione di un modo non consueto del pensiero poetante; al quale ha corrisposto un usus scribendi peculiarmente, riconoscibilmente celaniano, che può mettere il lettore in difficoltà non già per vezzo d’oscurismo, ma perché – come accade spesso in Mandel’stam, il suo principale fratello d’elezione – lo porta dritto innanzi alle qualità essenziali delle cose.

La poesia, per Celan, è stata la chiave di comprensione del senso del reale. Una chiave, però, che non gli ha aperto nessuna porta, spingendolo, piuttosto, a portare avanti fino quasi all’autismo idiolettico un solitario, estenuante percorso di creazione e ricreazione linguistica della realtà. Il suo con la parola, per dirla in metafora, è stato il viaggio di un cogitabondo alchimista del Verbo teso a trasmutare la materia povera dei lemmi al loro valore sostanziale. L’ambizione “folle” della poesia di Celan, pervasa da capo a fondo di memoria biblica e profetica, era nientedimeno che tradurre le “Worte” (le parole) in “Namen” (nomi). Affascinato da Celan, Andrea Zanzotto ha scritto che per Celan la negazione della sacralità è stata ancora qualcosa di sacro. Io, d’accordo con Zanzotto, mi spingerei anche più in là di lui, per affermare che la lingua poetica di Celan è stata, nel bel mezzo del Novecento, una scena quasi incredibilmente credibile per la santificazione della parola: o meglio, forse, per la sofferta, novecentesca impossibilità della santificazione della parola.