Nick Drake, una vita

Il 12 luglio del 1972 John Martyn si presentò a casa dei genitori di Nick Drake con una chitarra. Erano d’accordo che avrebbe trascorso la notte da loro, una cena e due chiacchiere in compagnia, il tempo di capire come se la passava Nick. Non è dato di sapere se quella sera John abbia sfoderato la chitarra, ma sappiamo che il giorno dopo se ne ripartì alla volta di Londra con la tristezza nel cuore. Nick sulle prime era apparso ben disposto, persino comunicativo, ma dopo cena John aveva passato il tempo a chiacchierare con i genitori, Molly e Rodney, cercando inutilmente di coinvolgere Nick nella conversazione. John Martyn era uno scozzese dal bicchiere facile, uno per il quale la depressione si cura con una risata, una pacca sulla spalla e una pinta di birra al pub. Nick Drake in quei giorni se entrava in un pub si metteva in un angolo a testa bassa, le mani sulle ginocchia, e non proferiva parola per l’intera serata. A un certo punto magari si alzava e se ne andava senza salutare.

And you’ve been living on solid air

Don’t know what’s going wrong inside

And I can tell you that it’s hard to hide when you’re living on

Solid air

(Vivi di aria solida. Non so che ti sta succedendo, ma posso dirti che è difficile nascondersi quando vivi di aria solida).

Solid air è una delle canzoni più emozionanti scritte da John Martyn, e questo a prescindere dal fatto che sia stata composta per Nick Drake il 13 luglio del 1972, il giorno dopo la visita a casa Drake. Nick, nelle parole dell’amico Paul Wheeler, era un cerbiatto timido e silenzioso, mentre John era il genere di amico che ti corre incontro urlando per scuoterti dal torpore:

I know you, I love you

And I could be your friend

I could follow you, anywhere

Even through solid air

(Ti conosco, ti amo, e potrei esserti amico. Potrei seguirti ovunque, persino attraverso l’aria solida).

In Small Hours. The Long Night of John Martyn, una biografia di Martyn pubblicata da Omnibus Press nel 2020, l’autore Graeme Thompson fa notare come Solid Air sia diventata, dopo la morte di Nick Drake, una sorta di requiem per l’amico scomparso. Sottolinea però anche come la stessa fosse il solo modo in cui Martyn avrebbe potuto esprimere a Drake il suo affetto e la preoccupazione per il suo stato di salute mentale.

Bastasse una canzone, come si suol dire.

Scrivere di Nick Drake non è facile. Non è facile perché tocca descrivere una persona che forse nessuno ha mai conosciuto per davvero, perché ha lasciato tre dischi che hanno fatto epoca ma che passarono pressoché inosservati quando era in vita; non è facile perché chiunque ha incontrato la sua voce e sentito la dolcezza e la vulnerabilità di quella voce, non fosse che per pudore o per discrezione, non può che ritrarsi. Entrare nella vita di Nick Drake è come entrare in una cristalleria: un passo falso e rischi di infrangere qualcosa.

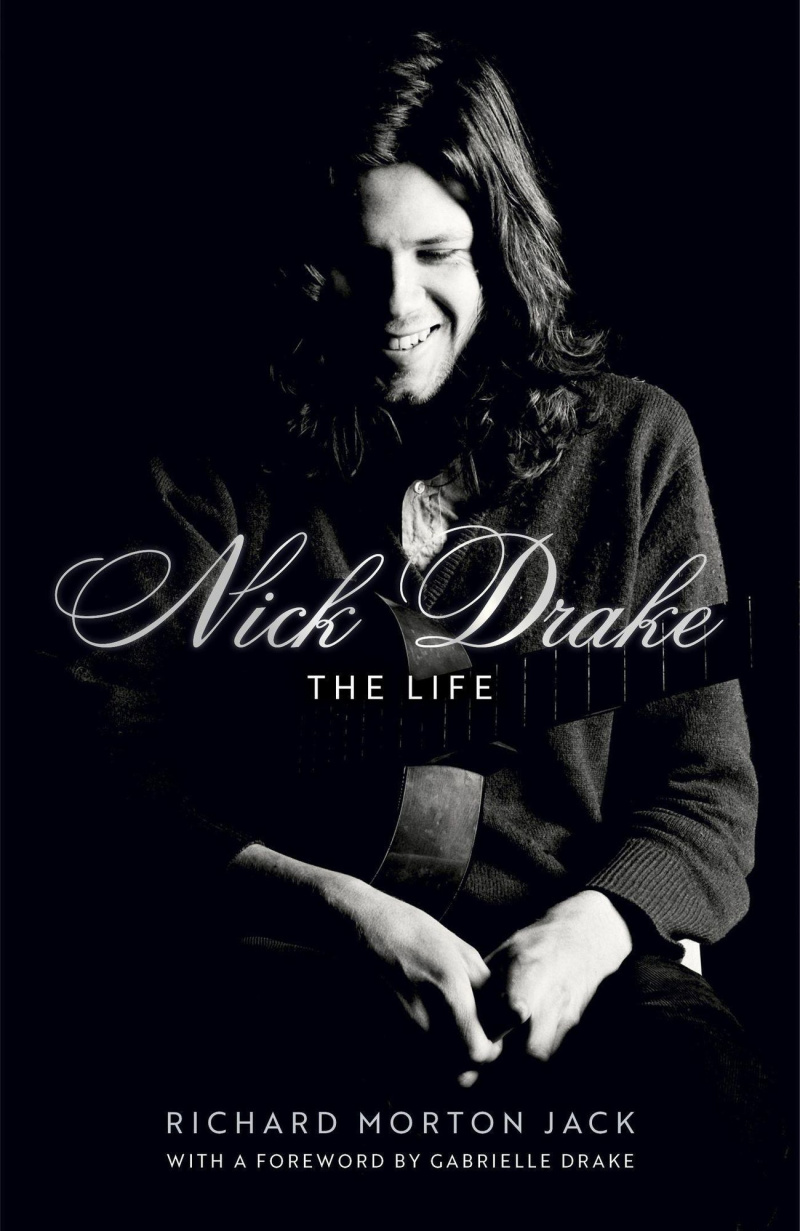

Richard Morton Jack si è lanciato in un’impresa rischiosa: entrare in quella cristalleria per farne l’inventario. Una biografia intitolata semplicemente Nick Drake. The Life, pubblicata nel Regno Unito dall’editore John Murray, con una prefazione di Gabrielle Drake, la sorella (già attrice; qualcuno forse la ricorda, capello viola, nei panni del tenente Gay Ellis nella serie tv inglese UFO; in famiglia Gabrielle era chiamata proprio così, Gay). Una biografia, la prima, che incontra dunque il consenso dei famigliari, i quali per molti anni, quasi cinquanta dalla morte di Nick, hanno difeso l’intimità del loro dolore e al tempo stesso la memoria di Nick dalla curiosità di tutti noi, estimatori, giornalisti, colleghi musicisti e addetti ai lavori, attratti sì dalla purezza della sua musica, ma anche, inutile nasconderlo, da tanta fragilità esposta, dal dramma umano, dalla garbata sfrontatezza con cui questo ragazzo altrimenti schivo s’era raccontato in canzone, lasciandoci intendere tutto o quasi, fino all’impossibilità di eludere il grido d’aiuto che affiora in molte di quelle sue canzoni, oltre alla sgradevole sensazione che alla fine nessuno avrebbe potuto raggiungerlo, lì dove s’era rannicchiato.

Scrivere la biografia di una persona morta a 26 anni non significa che vi sia poco da raccontare. Anzi. Richard Morton Jack ha indagato la vita di Nick Drake nel dettaglio, interrogando amici e parenti, colleghi, tutti quelli che l’hanno conosciuto, provando a certificare fino a che punto il quadro sul quale si è fissata la glorificazione postuma – il genio introverso, il poeta torturato, l’adolescente enigmatico – corrisponda al vero. Il ritratto che ne esce è quello di un ragazzo timido ma amato da tutti, carismatico e presto consapevole di quanto quel suo fascino tenebroso funzionasse anche da scudo, da difesa nei confronti del mondo. Chi tace, prima ancora che acconsentire, sa. E se poi dietro quel tacere c’è la difficoltà di relazionarsi agli altri, lo si capirà soltanto più tardi. Gli amici e i coetanei vedevano nel suo distacco il marchio di un’innata disinvoltura, qualcosa che loro, a quell’età, potevano soltanto sognarsi. Nick piaceva alle ragazze, era alto, elegante, gentile con tutti, modesto e mai invadente, aveva i capelli lunghi, fumava hashish, suonava la chitarra da dio, scriveva canzoni che lasciavano a bocca aperta, pareva davvero attraversare il mondo con levità e disincanto, come se niente potesse toccarlo, o ferirlo. E invece.

Il cantante Michael Chapman, che al pari Nick Drake esordì su disco nel 1969, sostiene che a inizio anni ’70 il nome di Drake non girava nell’ambiente, gli appassionati di folk sembravano non capirlo: “non coglievano la gentilezza e la sottigliezza della sua musica”. Il mancato decollo di Nick Drake, considerato da tutti, discografici, amici, colleghi musicisti, un predestinato, oltre all’avversione di Nick per i palcoscenici e l’aspetto promozionale del fatto artistico (pochi concerti, niente interviste), è dovuto al fatto che quelle canzoni suonavano diverse rispetto a tanto folk del periodo. Era sì lecito imparentarle alle canzoni di Bert Jansch, di John Renbourn o a quelle dell’amico John Martyn – per la tecnica del finger-picking alla chitarra, per l’impiego di accordature aperte, perché quelle canzoni potevano essere proiettate dentro un quadro estetico in evoluzione ma che muoveva pur sempre da una tradizione comune, o perché a loro volta contribuivano al processo di rinnovamento che investì il folk negli anni ’60 – ma al tempo stesso c’era qualcosa, in quelle canzoni, che chiedeva uno sguardo, o meglio un orecchio, diverso. Il veicolo era il folk, ma pareva che quelle canzoni, nella loro unicità formale ed espressiva, pur non prefigurando un canone a sé, avessero pur sempre facoltà di spingersi oltre il paradigma che le accoglieva.

A differenza dei folksinger inglesi degli anni ’60 e ’70 Nick Drake non s’era formato nella tradizione del folk britannico. Era cresciuto dapprima ascoltando molta musica classica e poi, da adolescente, al pari di tanti ragazzi inglesi, era rimasto affascinato dalla canzone americana, in particolare quella derivata dal blues di matrice nera. Fra i suoi dischi preferiti c’erano No more auction block for me di Odetta, Big City Blues di John Hammond o Bringing it all back home di Bob Dylan. Nick Drake era cresciuto in una famiglia dove la musica era di casa e dove sul pianoforte non si depositava mai un granello di polvere. La mamma Molly non solo componeva delle canzoni cantandole in tinello a beneficio di tutti, ma le registrava su un registratore portatile (alle canzoni di Nick, per avventato che sia, viene spontaneo sovrapporre in primo luogo proprio quelle della mamma). I folksinger del periodo avevano per lo più radici proletarie e il loro modo di stare al microfono e di presentarsi in canzone rifletteva la loro matrice sociale. Nick Drake era un fiore diverso. Papà Rodney era figlio di un medico, cresciuto in quella che gli inglesi chiamano la upper middle class; studiò da ingegnere e nel 1931 partì per Rangoon, in Birmania, per conto della compagnia ferroviaria London and North East Railway. La primogenita Gabrielle nacque a Lahore, nel Punjab pakistano, nel 1944, mentre Nick, nacque a Rangoon, oggi Yangon, quattro anni più tardi. Nel 1952 la famiglia fece ritorno in patria e si stabilì a Tanworth-in-Arden, un villaggio situato a sud di Birmingham. La classica campagna inglese, buone scuole, un ambiente famigliare idilliaco, genitori moderni. Papà Rodney, per dire, affrontava apertamente con Nick la questione del consumo di hashish, senza mai rimproverarlo o metterlo alle strette; lo invitava semplicemente a considerare la questione da tutti i punti di vista, in modo razionale, ascoltando anche chi consigliava cautela nel consumo.

Le canzoni di Nick Drake, prima ancora che alla tradizione del folk britannico più verace, paiono piuttosto rimandare alla dimensione pastorale di un compositore come Frederick Delius (si pensi in particolare all’arrangiamento di Harry Robinson della canzone River man), oltre agli amati francesi, Debussy e Ravel. È lì che va anzitutto cercato Nick Drake, prima che nelle taverne o nei pub. Non tanto per lo stile, quanto appunto sul piano dell’approccio al fare musica. Non va pure dimenticato che in quegli anni, grazie all’esempio dei Beatles ma anche della psichedelia e più avanti del prog, il pop inglese conobbe una florida stagione barocca (per un approfondimento si veda il bel cofanetto antologico Come Join My Orchestra: The British Baroque Pop Sound 1967-1973 pubblicato anni fa da Cherry Red). Un’attrazione se non proprio una predisposizione per l’orchestrazione classica che innerva il pop inglese in lungo e in largo, dalla beatlesiana Eleanor Rigby pubblicata nel 1966 – Robert Kirby, amico di Nick e responsabile di quasi tutti gli arrangiamenti dei primi due dischi, ammise candidamente che l’arrangiamento di Day is done fosse un calco diretto dalla canzone dei Beatles – per arrivare, in anni più recenti, e ben oltre il gusto barocco, a un capolavoro come Skylarking degli XTC (su tutte, 1000 Umbrellas; l’arrangiamento è di Dave Gregory), o a tante canzoni dei Radiohead, citiamone una in particolare, Burn the witch. Gli esempi si sprecano.

Fu però la canzone di un autore americano, e non inglese, a indirizzare Nick Drake verso le orchestrazioni di Five leaves left. Si tratta di I think it’s going to rain today, che Randy Newman pubblicò al suo esordio nel 1968. Fu con ogni probabilità proprio l’esempio di Newman a convincere Drake e l’amico e produttore Joe Boyd che le canzoni di Nick si prestavano a un trattamento del genere. Un folk cameristico, impressionista, un folk colto, e questo molto prima della moda del folklore colto che avremmo conosciuto qualche decennio più tardi. Un folk a suo modo sofisticato, che nelle ambizioni si rivolgeva sì a un pubblico giovane, ma consapevole che quella musica aveva ormai raggiunto una maturità e poteva presentarsi come un genere che non puntava soltanto al facile intrattenimento. Il calcolo funzionò solo in parte, sia per Randy Newman che per Nick Drake. Diciamo pure che per Nick non funzionò per nulla. Five leaves left, il primo disco, per quanto tutti intorno a Drake fossero convinti della sua bontà, vendette pochissime copie. Nessuno sembrava interessato a lui. È anche vero che Nick era restio a presentare le sue canzoni dal vivo e viveva nel terrore di doversi esporre pubblicamente. I pochi concerti che tenne furono un supplizio. Nick entrava in scena tremante, si sedeva davanti al microfono e per l’intera durata del concerto non rivolgeva lo sguardo al pubblico. Si nascondeva dietro i capelli, cantava le sue canzoni (in modo peraltro impeccabile, sostengono i testimoni), e dopo l’ultimo accordo si alzava e fuggiva dal teatro chitarra in mano. Il violoncellista Ed Bailey, amico dell’arrangiatore Robert Kirby, esprime una sensazione condivisa da molti: “penso che Nick non abbia mai avuto il coraggio del suo talento”.

Il libro di Morton Jack racconta i ventisei anni di vita di Nick Drake provandosi a tessere corrispondenze fra talento e malattia, fra arte e vita, cosa non facile quando il soggetto dell’indagine è una figura tanto schiva e discreta. Le pagine più difficili sono le ultime, quelle che raccontano di un ragazzo che sprofonda sempre più in sé stesso; la solitudine, il manifestarsi della depressione, gli sforzi della famiglia per aiutarlo, le visite mediche, i ricoveri in clinica, i tentativi infruttuosi di trovare una cura che Nick fosse disposto a seguire, gli antidepressivi, l’elettroshock, un primo tentato suicidio, giorni e mesi che papà Rodney segnò su un diario per monitorare l’evoluzione della malattia del figlio. Prima di chiudersi definitivamente in camera Nick era riuscito ancora a registrare un disco, Pink Moon: “credo che la gente debba sentire soltanto ciò che sono”, disse all’ingegnere del suono John Wood per giustificare l’essenzialità di quelle incisioni. Una vulnerabilità sconfinata nelle relazioni umane accompagnata da una spregiudicatezza quasi folle in canzone. Un amico dei tempi dell’università, prima della morte di Nick Drake, definì Pink Moon “il disco ideale se volevi suicidarti”. Due sedute d’incisione fra le undici di sera e le due del mattino, undici tracce, poco più di ventotto minuti di musica. Pink Moon è un’opera claustrofobica che lascia sgomenti, in parte per quella che si presenta come la schietta ammissione di un fallimento esistenziale, ma direi soprattutto perché dietro tanta disperazione la dolcezza di Nick Drake è pur sempre in agguato, una dolcezza impossibile a spegnersi, una dolcezza che prende sempre alla gola:

Now I'm darker than the deepest sea

Just hand me down, give me a place to be

And I was strong, strong in the sun

I thought I'd see when day was done

Now I'm weaker than the palest blue

Oh, so weak in this need for you

(Ora sono più buio del mare più profondo. Lasciami perdere, dammi solo un posto dove stare. Ero forte, forte sotto il sole. Pensavo che avrei visto la fine del giorno. Ora sono più debole dell’azzurro più pallido. Oh, così debole in questo bisogno che ho di te – da Place to be).

“Eravamo troppo giovani per capire come aiutarlo, e non abbiamo capito quanto grave fosse la situazione” dice un amico. È, questo, un pensiero condiviso da molti e che ricorre spesso nelle testimonianze raccolte nel libro. La notte del 25 novembre del 1974, dopo ore di insonnia riempite ascoltando i Concerti Brandeburghesi di Bach, Nick Drake, nelle parole di Morton Jack, “tornò nella sua fredda camera da letto e aprì la bottiglia di Tryptizol che conteneva all’incirca sessanta pillole. Stanco, affranto dalla stagnazione musicale in cui versava e incapace di immaginare un futuro, le inghiottì tutte. Poi, dopo essersi tolto la vestaglia, si sdraiò sul letto con addosso solo un paio di slip, le lunghe gambe tese verso la porta, in attesa dell'oblio”.

Tre dischi: Five leaves left, Bryter Layter e Pink Moon, oltre a una manciata di canzoni sparse. Di come siano nate queste canzoni il libro di Morton Jack racconta il poco che è possibile sapere. Nick le immaginò fra le mura della sua camera e non ne parlò mai con nessuno. Quando le presentava agli amici o in studio d’incisione erano già perfette, non necessitavano di ritocchi o di spiegazioni.

Oltre alle canzoni, una cosa mi ha sempre colpito di Nick Drake: le mani. Mani lunghe, affusolate, mani fuori misura, mani che non sapeva dove mettere una volta appoggiata la chitarra. E poi il sorriso, quel sorriso da ragazzo timido che affiora in tante fotografie e che Morton Jack ha voluto si affacciasse anche sulla copertina del libro. C’è in tutte le sue canzoni, quel sorriso. Sta un passo dietro la tristezza. Appena dietro, ma è lì, presente, par davvero gli manchi soltanto la forza di affidarsi al mondo.

In copertina, Nick Drake, foto di Keith Morris.