26 maggio 1925 – 6 luglio 2021 / Angelo Del Boca, partigiano e storico del colonialismo italiano

Partigiano

Alberto Volpi

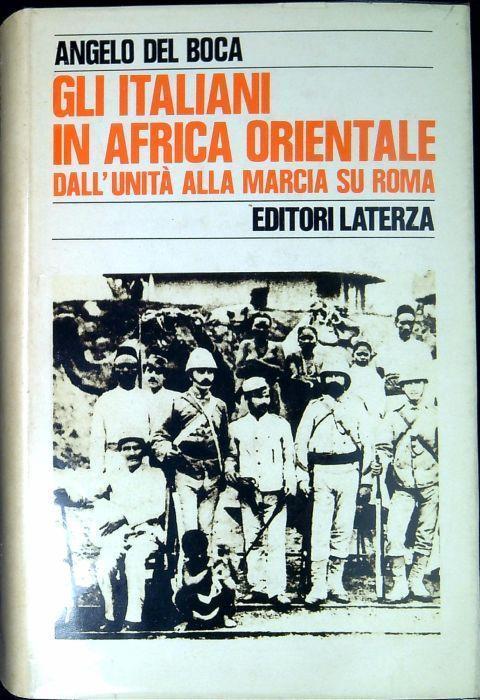

Angelo Del Boca è noto soprattutto per i suoi studi pionieristici e rivelatori sulla pagina oscura del colonialismo italiano (i volumi degli anni settanta Gli italiani in Africa e quelli del decennio successivo sulla presenza in Libia sempre per Laterza), amplificati dalla cassa di risonanza giornalistica delle schermaglie con il negazionismo di Montanelli sull'uso delle armi chimiche in Etiopia. Tuttavia c'è stata una precoce vocazione narrativa a seguito della capitale esperienza della Resistenza: “Avevo già l'idea di fare lo scrittore. Annotavo tutto perché avevo capito che questi avvenimenti bellici avrebbero cambiato la mia vita, e quindi prestavo molta attenzione nel fare le cose, nel descrivere situazioni, personaggi, stati d'animo.” Così Del Boca scrive proprio in Nella notte ci guidano le stelle: la mia storia partigiana, che è appunto quel diario, uscito settant'anni dopo per la cura di Mimmo Franzinelli (Mondadori 2015) e un'integrazione dello stesso autore. Il quale ancora ricorda un romanzo scritto a sedici anni, “che gli editori avevano rifiutato, ma che comunque rappresentava una prima prova, forse non del tutto indegna”; un altro intitolato Micaela apparve in piccola parte su «Il Politecnico» nel marzo 1946, cui seguì l'esordio einaudiano di Dentro mi è nato l'uomo del 1947.

Risale all'edizione Feltrinelli del 1961 la prova più matura, che useremo come filo rosso, di La scelta: nella lunga introduzione scritta per l'edizione Neri Pozza del 2006 l'autore spiegava la genesi dell'opera, sorta di risposta al “tentativo dittatoriale” del governo Tambroni, ma anche alle concomitanti corrispondenze clandestine dalla Spagna franchista, dal processo Eichmann e, con frenetico viavai, dal Sud Africa razzista. L'inviato speciale è infatti la terza incarnazione, prima per riuscita, dello storico e del narratore successivi. La scelta si compone di diciassette racconti, che canonicamente cominciano dopo l'8 settembre (Meglio un giorno da leoni), quando “cinquanta uomini erano bastati a diffondere il terrore in una città di cento mila abitanti e a fare prigionieri venti mila soldati senza ordini”. Il narratore e l'amico Geo vanno alla ricerca di armi, senza sapere per altro cosa farne, diversamente dagli altri saccheggiatori; un soldato tedesco spara e fredda il ragazzo. Questa è la scena che il narratore rivede dentro di sé mentre veglia l'amico morto in presenza del padre ardito, dannunziano e fascistissimo. I due compagni avevano ricevuto un'educazione strettamente di regime, ma dopo il 25 luglio qualcosa stava cambiando in loro: dallo sbalordimento erano passati all'ascolto di comizi antifascisti, incrociando per la prima volta i nomi di Matteotti e Rosselli. Significativo l'episodio delle comuni risate sulla lettera di un amico aviatore, che raccontava d'un fascista capace di disperdere un centinaio di sovversivi brandendo randello e ritratto del Duce; dunque in contrasto con la fastidiosa retorica del padre di Geo riveste l'amico morto non con la camicia nera ma con un abito borghese da estate. Attorno dunque figure di adulti fuorvianti, come la brillante ex-professoressa di lettere che ai nuovi dubbi del narratore oppone una fanatica fede e la minaccia di una denuncia per renitenza.

Qui veniamo al racconto decisamente più lungo scritto sotto forma di diario, che giustamente offre il titolo alla raccolta (anticipatore per altro del tema decisivo nella storiografia di Claudio Pavone) ed è più che autobiografico. Del Boca, più o meno come l'io narrante di Gesù mio, aiutami, mosso dalle pressioni familiari si arruola nel ricostituito esercito neofascista. Il giuramento del 9 febbraio 1944 per la Rsi, di fronte a Graziani, avviene con qualcuno che sillaba “giuro mulo culo” e altri pronti a disertare prima dell'addestramento in Germania. Lo stesso narratore, diciannovenne cattolico e iscritto al primo anno di università, valuta in modo contraddittorio la situazione di Salò: ammirazione verso i soldati, disprezzo per le camicie nere, speranze per i progetti di socializzazione e diffidenza verso i Tedeschi. Diverse sono anche le idee dei commilitoni (un terzo diserterà, uno seguirà, uno combatterà bene, preferibilmente contro gli Alleati), degli ufficiali che li comandano, con i graduati di carriera poco entusiasti e gli ufficiali di complemento ambiziosi e vendicativi. L'unico compagno con cui il narratore parla apertamente è Silvio, non a caso di famiglia antifascista e catturato a casa come renitente. Il diario, come nella realtà avviene, diventa allora tanto lo strumento dello scavo chiarificatore che del rovello senza soluzione. Rientrata la «Monterosa» in Italia, Silvio decide per la diserzione ma il narratore resta paralizzato dei suoi dubbi. Né i rastrellamenti violenti in Val Trebbia e la “fredda accoglienza popolare” a Bobbio lo decidono, come farà invece Del Boca, a prendere spontaneamente contatto con i partigiani.

Gli altri racconti tratteggiano la guerra partigiana attraverso una chiara scelta di campo (si vedano i tratti degenerati del giovane mutino Lippi), che Angelo Del Boca Nella notte conferma attraverso un episodio per lui decisivo, allora omesso: “Il ribelle fatto prigioniero avrà avuto sedici anni. Era ferito a una gamba, ma niente di grave. Avrebbe potuto essere addirittura medicato sul posto. Ma il nostro tenente Longarotti aveva altri propositi. Cominciò con l'atterrarlo con un violento calcio alla testa. Poi gli andò sopra e gli frantumò il cranio con i pesanti scarponi. Mentre avveniva questa orrenda esecuzione, la mia prima reazione fu quella di estrarre la pistola e di sparargli. Ma subito realizzai che in seguito mi avrebbero abbattuto. Perciò mi trattenni, ma giurai che con gente simile non mi sarei più fermato. La mia decisione di disertare era ormai irrevocabile.” Parallela però la problematizzazione dello scontro negli elementi più avvertiti della Resistenza; per esempio nel medesimo racconto si leggono queste meditazioni del comandante: “Più della violenza di Lippi e Alceste, che riteneva tarati, era preoccupato della facile violenza dei suoi ragazzi. Lippi e Alceste rappresentavano l'anormalità e bastava toglierli di mezzo per eliminare un pericolo. Ma la violenza degli altri era «normale», accettata da tutti, anche se non sempre era imparentata con la giustizia, anche se spesso assomigliava alla violenza degli «altri».” O ancora, in Per un giorno o per la vita, il fascino delle armi che non cessa con la fine della guerra: “da quindici anni, di rinchiudersi nel suo studio e togliere da un nascondiglio della scrivania una grossa pistola Astra, arma che, per il suo calibro di guerra, avrebbe dovuto consegnare alle autorità. Per ore, a volte, stava ad osservarla, ad accarezzarla, a lucidarla. Ma questo atto non aveva tuttavia alcun significato preciso. Toccare l'Astra serviva soltanto a riportarlo ai giorni della sua grande avventura.” Nel diario inoltre si sottolinea la mancata collaborazione tra bande facenti riferimento a partiti diversi, secondo un male di lunga tradizione italiana, la fame, la difficoltà a fronte dei rastrellamenti (anche a trovare aiuto dai civili), come quello di Monteventano che segnarono la fine della sua banda e l'eterno rimorso dello scampato per miracolo, solo perché al momento dell'attacco stava leggendo ed aveva gli scarponi già calzati, che non ha costretto i suoi uomini a uscire dalla stalla per cercare di rompere l'accerchiamento. Del Boca confessa di rivivere per tutta la vita in sogno, centinaia di volte, gli episodi cruciali degli anni 1943-45, in particolare proprio quello della cattura ed uccisione dei compagni, “sempre con profonda angoscia e un senso di ineluttabilità.”

L'ultimo racconto citato sta in chiusura e mette in scena alcuni ex-partigiani soliti trovarsi alla domenica per un aperitivo e chiacchiere soprattutto su donne e cibo. Qualcosa cambia nel luglio 1960 quando Tambroni non vuol lasciare il governo anche dopo le mobilitazioni di Genova e i morti di Reggio Emilia; pensano allora di recarsi dal loro vecchio comandante. È piuttosto impietoso il confronto tra Guido, la controfigura di Italo Londei, già tenente di artiglieria alpina e comandante giellista dell'autore e dei suoi ex-sodali, uomini tutt'altro che eccezionali, chiusi nel proprio privato, ancora superficialmente antifascisti ma convinti che ora la gente chieda televisori, auto e frigo, non libertà. Del resto Del Boca nel diario offre una definizione alquanto realistica della Resistenza per la maggior parte dei compagni conosciuti, specie nel confronto con i capi più inquadrati ideologicamente, magari già veterani di Spagna: “eravamo ragazzi senza un passato di cui andare fieri e, anzi, uscivamo a fatica dal fascismo. Non è che avessimo grandi ideali, ma qualche convinzione sì, e precisamente, in ordine di importanza: 1) non morire; 2) tornare a casa, dalla nostra famiglia; 3) sparare a tedeschi e fascisti.”

Ma il discorso di Guido vola alto: allora era ancora giovane, poi però, nel cercato isolamento di maestro di montagna non ha cessato di riflettere e capire (“m'innamoravo sempre più della mia scelta, cercavo giorno per giorno di renderla più profonda e cosciente”), in parallelo alla riconosciuta istintività di un tempo, e alla successiva rinuncia da parte di molti che ha portato trascuratezza collettiva, ma ancora talvolta a quel “muro antifascista che si ricostituisce miracolosamente ogni volta che si profila un rischio totalitario e l'indebolimento della tutela costituzionale”. Il vecchio maestro traccia insomma un bilancio onesto in chiaroscuro, fatto delle speranze in un mondo nuovo, del desiderio d'avventura, del “banco di prova di un esperimento politico” e del “tentativo mancato di rivoluzione sociale”, fermo restando un preciso lascito: “la Resistenza era stato un fatto morale. Era stata la protesta dell'uomo che si sentiva libero contro ogni imposizione dall'alto, contro ogni mistificazione.” E qui Del Boca resta l'allievo più attento, che a sua volta è stato capace di restituire questi valori nella ricerca di verità da storico e di giornalista: “Per me, la Resistenza continua ancora oggi. In ciò che faccio, c'è sempre qualche legame con i valori di quel periodo.”

Storico del colonialismo italiano

Carlo Greppi

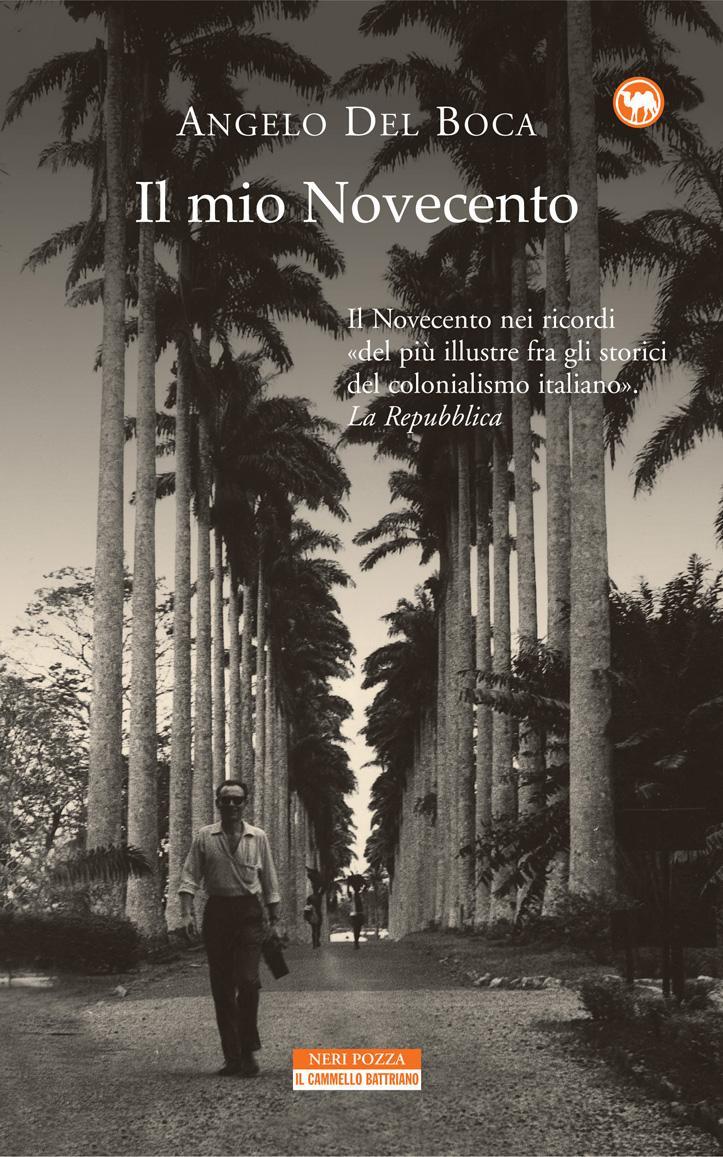

“I libri non basta scriverli. È necessario seguirli amorevolmente nella loro diffusione, quasi fossero (e forse lo sono) fragili creature”, scriveva nella sua autobiografia, intitolata Il mio Novecento e pubblicata nel 2008 da Neri Pozza, lo storico Angelo Del Boca, allora ottantatreenne. Da tre anni era conosciutissimo dal grande pubblico per via del successo impressionante del suo più noto pamphlet (Italiani, brava gente? Un mito duro a morire), uscito nel 2005 sempre per la casa editrice vicentina, un'operazione di debunking che aveva restituito “utilità” al mestiere di storico e che possiamo vedere come uno degli apici di una carriera nella quale lo studioso novarese ha demolito, pezzo a pezzo, il mito del “bravo italiano”:

Ho dunque partecipato a molte presentazioni, soprattutto di Italiani, brava gente?, in varie città: Milano, Roma, Torino, Ravenna, Mantova, Novara, Acqui. Al Festival della letteratura di Mantova ho avuto il privilegio di essere intervistato da Carlo Lucarelli. È insolito che un giallista intervisti uno storico, e lo spettacolo ha incuriosito le settecento persone raccolte nel cortile del chiostro del Museo Diocesano.

Mentre stavo per concludere il mio giro di conferenze mi giungeva da Ginevra una stimolante proposta. L'avvocato Anwar Fekini, di nazionalità libica ma con passaporto francese, mi chiedeva se ero disponibile a redigere uno studio storico che narrasse la vita e la lotta armata del nonno, Mohamed Fekini. Se avessi accettato, avrebbe messo a mia disposizione le Memorie del congiunto, più una nutrita serie di allegati, per la maggior parte lettere, alcune delle quali dirette al generale Rodolfo Graziani. Come storico del colonialismo italiano conoscevo benissimo le gesta di Hadj Mohamed Khalifa Fekini. Ne avevo parlato a lungo nei miei due libri Gli italiani in Libia e sapevo che era stato uno dei più intransigenti oppositori al dominio italiano sulla Libia.

Ignoravo, invece, che avesse scritto e trasmesso agli eredi delle Memorie, le quali, a mia conoscenza, costituivano la sola testimonianza di parte araba sul periodo 1911-1943 e avevano perciò un valore inestimabile.

Questo è uno degli ultimi episodi raccontati nelle sue memorie da Del Boca, che avrebbe vissuto altri tredici anni, e che nelle pagine conclusive torna sul suo “sodalizio con Anwar Fekini” nato da quella proposta iniziale. Questo, ricorda, non si esaurì con la pubblicazione del libro sul nonno (A un passo dalla forca. Atrocità e infamie dell'occupazione italiana della Libia nelle memorie del patriota Mohamed Fekini [Baldini Castoldi Dalai 2007]) ma lo portò ad allestire, presso il Centro studi Piero Ginocchi di Crodo, una Biblioteca arabo-africana, anche in omaggio ad Hassan, il primogenito di Mohamed, “che si era battuto per far uscire la Tripolitania dal caos scegliendo la strada delle trattative e non quella dello scontro armato”, e aveva perso la vita in questo tentativo rivelatosi inutile. L'occupazione italiana della Libia cominciata manu militari nel 1911 era stata una pagina feroce che aveva portato alla morte di un abitante su otto della regione, come Del Boca aveva illustrato nei due volumi che ci aveva dedicato (editi da Laterza tra il 1986 e il 1988) ma c'era stato chi aveva resistito, e in varie forme (con le armi e senz'armi, e in diversi casi alternando le due strategie), ai soprusi dei colonizzatori: sono “personaggi straordinari, autentici, sinora ignorati o misconosciuti o addirittura vilipesi”, scriveva Del Boca in A un passo dalla forca, quasi quindici anni fa, quando si conosceva – in certi circuiti – solamente la storia dell'eroe “nazionale” cirenaico (poi libico) Omar al-Mukhtār. “Personaggi ai quali va restituita la loro dignità, le ricchezze della loro cultura, il riconoscimento dei loro diritti e della loro storia, ingiustamente calpestati”. Partigiani, come partigiano era stato lui stesso, fattosi poi narratore di quella stagione epica.

Io, all'epoca, ero alla fine del mio percorso universitario. In quel libro mi ero imbattuto in una storia appunto straordinaria, raccontata con grande maestria, e volevo saperne di più. Non provavo e non avrei mai provato il benché minimo senso di immedesimazione nelle persone che decisero e misero in atto l'invasione e la guerra “totale” contro i ribelli e la popolazione civile, sebbene parlassero la mia stessa lingua e vivessero sul medesimo territorio in cui poi sarei vissuto io. Potevo allora, al contrario e forse sorprendentemente, mettermi nei panni di un nativo che contro quei miei connazionali aveva lottato, potevo scrutare la storia da un'altra prospettiva che non fosse il frame nazionale cui eravamo e siamo assuefatti/e?

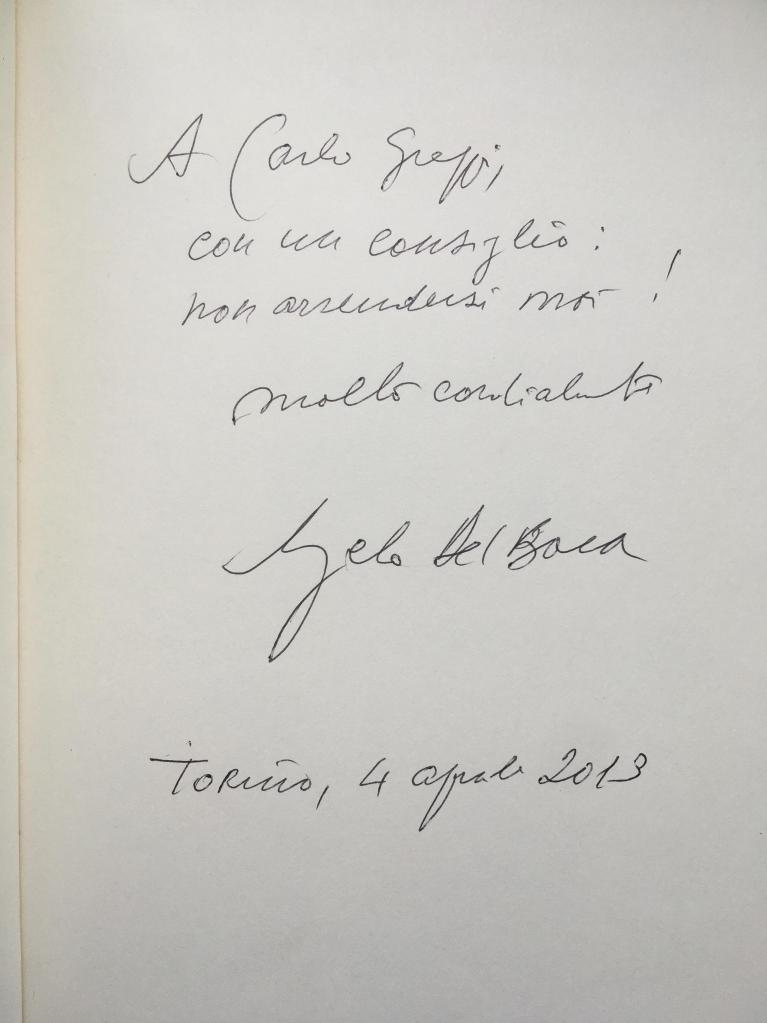

Vedevo, e a ragione, nelle memorie di Fekini uno squarcio su un punto di vista speculare, e per questo, grazie alla mediazione di Aldo Agosti, telefonai a Del Boca – inutile specificare che per me era (ed è) un gigante. Fu tutto così naturale: uno degli storici più in vista del momento aprì le porte di casa sua a un ragazzino che sognava di scrivere, e (forse) di scrivere di storia. E mi diede completo accesso a una serie di faldoni dattiloscritti che componevano quest'opera epica tradotta in francese (L'aube rutilante de vérité sur les derniers événements de la Tripolitanie), composta con una lucida e spiazzante onestà intellettuale da Fekini con l'aiuto dei suoi segretari e con il supporto di 335 lettere scritte e ricevute nei due decenni precedenti per essere più preciso nella ricostruzione dei fatti. “Io non desidero il male, se il male mi ignora. Ma se lo incontro gli tengo testa”: leggendo le parole di Fekini mi sembrava di aver trovato in effetti un sentiero da poter percorrere con passo deciso, per capire come il tentativo di costruzione della “grandezza” della giovane Italia fosse stato un disastro per “altri”, non troppo lontani da noi.

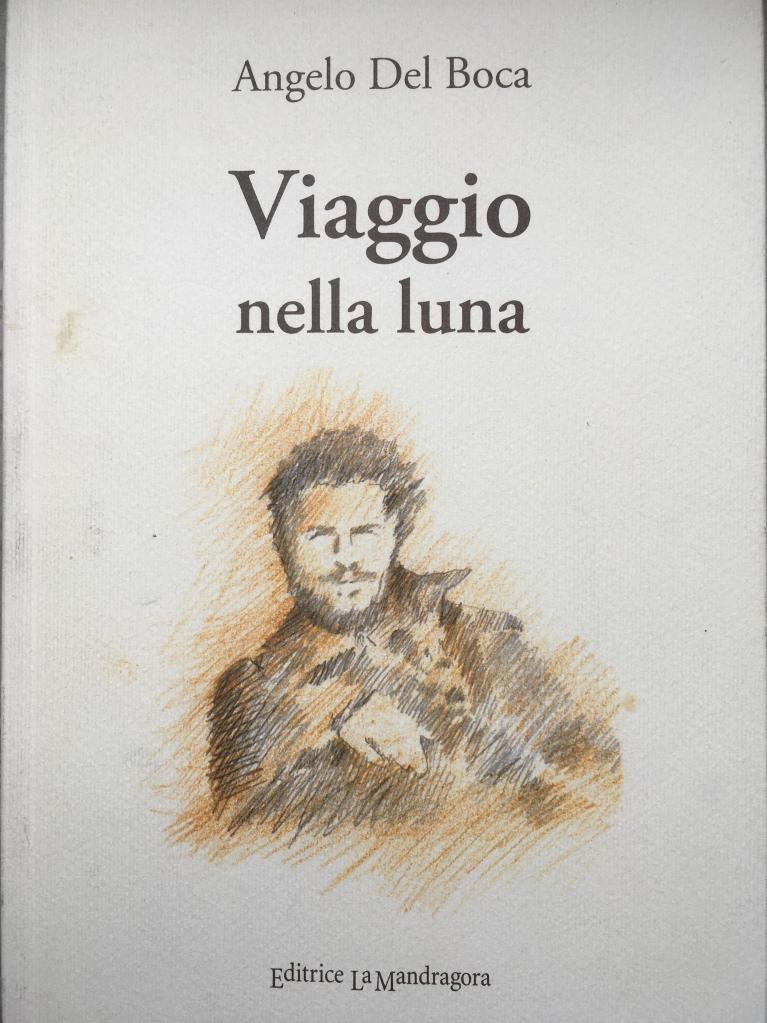

Spronato da Del Boca scrissi la mia tesi di laurea magistrale su Fekini (ridotta in seguito in un breve saggio intitolato Un'altra Storia. Le Memorie di Mohamed Fekini, patriota libico, uscito nella rivista da lui allora diretta, “I sentieri della ricerca”), e poi andai avanti a studiare la storia che divenne presto il mio mestiere – per anni ci sentimmo spesso e poi, come sovente accade nella vita, sempre meno. Ho però un'immagine ancora vivida degli incontri con lui e Anwar Fekini, e dell'inaugurazione, a Crodo, della Biblioteca che avevano immaginato insieme. Non sapevo, e me l'avrebbe raccontato lui stesso, che proprio lì andò a trovarlo in quegli stessi mesi Claudio Mazzolani, anarchico del Circolo Studi Sociali “Errico Malatesta”, al quale affidò uno dei suoi scritti migliori, un repêchage dal suo archivio privato intitolato Viaggio nella luna del quale andava immensamente fiero.

Nel lungo racconto di ispirazione autobiografica, edito nel 2011 dalla Editrice La Mandragora e illustrato magnificamente da Fulvio Fusella, si racconta di un uomo rimasto solo, un uomo perso che vaga per un paesaggio lunare, in un conflitto che è a tutti gli effetti internazionale; di un uomo che capisce l'inutilità della guerra e delle molte “patrie” in nome delle quali la si combatte, se queste non sono il mondo intero. Perché nella prima metà degli anni Quaranta, sulla penisola italiana come ovunque in Europa e nel mondo travolto dal conflitto globale, si fronteggiarono decine di nazionalità, e le pagine di Viaggio nella luna ci restituiscono questo spaccato:

Quand'era caduta la prima neve nella seconda metà di novembre e noi allora si stava ancora sulle colline, in una relativa quiete, si diceva georgiani, si diceva cosacchi, si diceva armeni e sembrava di giocare. Con noi c'erano alcuni che sentivano per la prima volta nomi così e per loro era come dire cinesi o filippini, e ridevano, non credevano che avrebbero potuto avere delle seccature da gente chiamata così. Cos'avevano con noi i cinesi? O gente simile a loro, con la quale non avevamo mai avuto a che fare? E ridevano all'idea di avere fra i piedi quelli che noi chiamavamo georgiani o cosacchi od armeni e che loro pensavano cinesi o mongoli. Ma non credevano che sarebbero venuti sul serio.

Accadde il contrario e vennero, preceduti da una brutta fama. Una fama di ladri e stupratori. E questa era la più brutta fama che potessero avere. Allora non ci fu più nessuno che dicesse georgiani, che dicesse cosacchi od armeni. Tutti dicevamo mongoli, perché questo nome sembrava significasse ladri e stupratori, dicesse tutto fuorché una razza umana.

“Cosa avevamo noi coi greci?”, si chiede a un certo punto un giovane incontrato dall'io narrante, alter ego di Del Boca, rievocando un'altra pagina buia della storia nazionale. “Questo mi ricordò i georgiani, i cosacchi, gli armeni. Mi ricordò i mongoli. Per quale ragione potevano avercela con noi? Eppure erano venuti”.

“Eppure erano venuti”, scrive Del Boca. Come gli italiani, che mai avrebbero potuto “avercela” con gli abitanti di Tripolitania, Cirenaica e Fezzan o di quella che sarebbe stata l'Africa orientale italiana eppure la guerra la fecero, eppure esportarono orrore e distruzione. Anche tra coloro che “erano venuti”, come avrebbe raccontato per primo Roberto Battaglia già nel 1945, c'era chi aveva scelto di combattere contro i propri connazionali: nella sua divisione Lunense “si tocca[va] forse il caso limite” di internazionalismo: se il Comando era collegiale ed era tenuto da lui stesso e dal maggiore inglese Anthony “Tony” Oldham, la compagnia di guardia era composta “da turkestani, disertori dell'esercito tedesco, jugoslavi, cecoslovacchi, alcune staffette di collegamento con l'Emilia francesi”. “Decine, dunque, di lingue, d'usi e costumi diversi: eppure era così semplice 'vivere d'accordo', senza che si producesse mai il minimo incidente dovuto a motivi nazionali”, ricordava Battaglia a caldo. Questo coesistere era “del tutto naturale e logico”, se si intende per Resistenza qualcosa che riguarda la “razza umana”, e ce l'ha insegnato la guerra di Spagna, qualcosa di multinazionale e di transnazionale che travalica i confini imposti alla nascita.

Quello che voglio dire è che Angelo Del Boca questa cosa l'aveva capito benissimo, forse meglio di chiunque altro. Una storia come quella di Mohamed Fekini raccontata da uno storico italiano, così come quella degli italiani che andarono a organizzare la guerriglia contro i loro connazionali in Etiopia – e Del Boca nel 1982 parlava esplicitamente di “partigiani” e di “resistenza”, raccontando le loro missioni –, così come quella delle migliaia di stranieri che si unirono al partigianato in Italia e in ogni paese dell'Europa “nera”, ci dimostra ancora, e ancora, che la Resistenza non ha bandiere.