Arte popolare / Miguel Torga: l'universale è il locale meno i muri

Tutto iniziò quasi vent’anni fa. La strada che mi portò a esplorare più da vicino il Portogallo, la sua letteratura e, in particolare, l’opera di Miguel Torga, fu segnata dall’incontro con Keith Botsford, un grande spirito, per usare un’espressione obsoleta, impronunciabile nel nostro tempo, che ha fatto della rapida obsolescenza del significato delle parole un programma pedagogico.

All’epoca, a dire il vero, non ero completamento a digiuno di letteratura portoghese. Durante gli anni ottanta, mentre frequentavo l’università, ero stato testimone, dopo la pubblicazione de Il libro dell’inquietudine, della riscoperta di Pessoa e dei suoi eteronomi. Cosa che mi spinse a farmi un’idea del modernismo dello stesso Pessoa e dei suoi amici Sá-Carneiro, Almada Negreiros, Santa-Rita Pintor.

Mi incuriosì anche la pittura di Amadeo de Souza-Cardoso. Poi, agli inizi degli anni novanta, mentre ero in Francia, mi appassionai ai romanzi di José Saramago (che preferivo a quelli di José Cardoso Pires e di António Lobo Antunes). Riuscii a conoscerlo e, per circa un decennio, tenemmo una relazione epistolare costellata da alcuni dialoghi che poi pubblicai. Sempre in Francia conobbi Nuno Júdice, poeta e, all’epoca, addetto culturale all’ambasciata a Parigi, se non ricordo male. Non mi fece una grande impressione, ma mi consigliò alcuni poeti che, da buon neofita, mi catapultai a leggere: Eugenio de Andrade, Sophia de Mello Breyner Andresen, Herberto Helder. Niente da dire, ottimi poeti. Il mio preferito, tuttavia, lo scoprii da solo qualche anno dopo in una libreria di Granada: Alexandre O’Neill. La sua raccolta No reino de Dinamarca (1958) mi conquistò subito, probabilmente a causa del suo tono, tra l’ironico e il sarcastico, che aveva il potere di rifrancare la mia indole antilirica.

Ma torniamo a Botsford. Lo incontrai nel giugno del 2001 a Venezia, dopo un breve scambio telefonico tra sconosciuti. Chi è stato? Uno scrittore americano. Scrittore? Forse è riduttivo: è stato anche uno storico, un giornalista politico e sportivo, un compositore, un traduttore poliglotta, un editor, un avvocato, un professore universitario e un direttore di riviste letterarie (cofondatore con Saul Bellow di ANON, The Noble Savage e News from The Republic of Letters). E, aggiungerei, il più grande lettore che abbia mai conosciuto. Non solo perché era in grado di leggere almeno in sei o sette lingue, ma per la qualità della sua lettura. Sia che avesse a che fare con un celebre nome del fragile Olimpo delle lettere, o con il manoscritto di un principiante, Keith era sempre di un’umiltà – e perciò di una spietatezza – che nobilitava l’autore dell’opera, facendogli allo stesso tempo il più grande omaggio che su questa terre egli potesse ottenere: essere letto in ogni sua frase.

La sua vita, per vastità di luoghi esplorati – dall’Italia agli Stati Uniti, dal Brasile al Giappone, da Portorico alla Francia – e di Storia vissuta – dalla Polonia sotto il giogo sovietico all’Inghilterra degli angry youg men, dalla New York degli intellettuali della Partisan Review alle sue frequentazioni, nella Tokyo degli anni cinquanta, di Mishima e Donald Keene, dall’effervescenza parigina delle illusioni esistenzialiste e rivoluzionarie (a cui non ha mai creduto) alla Hollywood dei grandi registi fuggiti dal nazionalsocialismo – racchiude intere epoche. Dalla Seconda Guerra mondiale non c’era evento storico di una qualche entità di cui Botsford non avesse memoria, senza contare che di molti era stato spesso attore non marginale. Se mai dovessi scrivere un romanzo, il titolo porterebbe le sue iniziali: K. B. Attraverso la sua vita emergerebbe una biografia del XX secolo.

Tra i dieci consigli a un giovane scrittore che un giorno mi mostrò (e che io mi affrettai a tradurre), ce n’era uno che mi ripeteva spesso: «La brevità è un giudice implacabile. Il mio miglior editore mi raccontava sempre la storia di quello scrittore che dei suoi libri diceva: se solo avessi più tempo, potrei renderli più brevi. Scrivere in un inglese (o in qualsiasi altra lingua) chiaro ed efficace dipende dal grado di considerazione in cui teniamo il lettore. Il mio caro amico Saul Bellow me lo diceva sempre: – Prendi il Lettore per mano, Keith, e lui ti seguirà in capo al mondo. O come io dico ai miei studenti: – Non scrivete per me, ma per il mondo. O almeno per vostra zia Nelly di Boise, Idaho». Keith, oltre ad aspirare a scrivere il romanzo più semplice e democratico del mondo, amava le genealogie famigliari – le sue erano particolarmente complicate, venendo da una famiglia italo-americana con ramificazioni in Francia e Inghilterra ed essendosi sposato cinque volte – e i diari. Nei diari vedeva disegnarsi in filigrana, ancor più che nei romanzi o nei memoir, tutto lo splendore e la disgrazia di un individuo alle prese con l’ordinaria e, allo stesso tempo, folle successione di eventi piccoli e grandi che compongono quel mosaico, sempre privo di qualche tessera, che è l’esistenza di ciascuno di noi. O meglio, vi scorgeva, al di là dei secoli, delle latitudini e degli avvenimenti storici che possono caratterizzare le diverse epoche, la comune radice umana, fatta di desideri, vizi, conoscenze, passioni e stupidità. («se l’imbecillità umana è eterna, lo è anche la grandezza spirituale che la sfida»).

Inoltre, la stessa natura del diario, con le sue cadenze, a volte ravvicinate a volte dilatate, di note, riflessioni, storie, aneddoti, gli permetteva di apprezzare quel «giudice implacabile» chiamato brevità a cui, come scrittori, ci si doveva sottomettere se si voleva che anche «zia Nelly di Boise, Idaho», diventasse una nostra affezionata lettrice. Keith amava rileggere soprattutto tre diari con cui nel tempo, grazie alle sue insistenze, ho dovuto fare i conti: il diario di Samuel Pepys, l’eminente funzionario inglese del XVII secolo che, dopo la restaurazione della monarchia degli Stuart nel 1660, descrisse la grande peste di Londra; le Notes-book di Samuel Butler, l’inclassificabile maestro del paradosso e iconoclasta delle virtù vittoriane, di cui una prima selezione, a cura del suo ultimo amante, Henry Festing Jones, uscì postuma nel 1912; e infine quello di Miguel Torga, il più esteso nel tempo, essendo stato scritto tra il 1933 e il 1993 e, di sicuro, quello che ho sentito più vicino, tanto che per scherzo mi sono più volte ritrovato a dire che non avrei mai avuto bisogno di scrivere un diario, avendo Torga già portato a termine perfettamente il mio compito.

Due mesi dopo il mio incontro con Keith a Venezia, andai a Lisbona. Alloggiavo all’hotel Borges, nel quartiere dello Chiado. Che cosa ero andato a fare in pieno agosto a Lisbona? A trovare Adolfo Correia Rocha, in arte Miguel Torga? Peccato che fosse morto nel 1995. A visitare i suoi luoghi? Il villaggio dove era nato nel 1907, S. Martinho de Anta, situato nella regione di Trás-os-Montes, dove tornava ogni anno a Natale, a Pasqua e a settembre per ritemprarsi dalle fatiche di medico condotto? Coimbra, dove si era laureato e aveva sempre vissuto? Sì certo, lo avrei fatto, ma prima volevo farmi un’idea dell’uomo. Avevo già letto abbastanza della sua opera poetica e narrativa. La critica? Quasi tutta infrequentabile per eccesso di zelo, o di profondità. Prudenza con la profondità! A volte avevo l’impressione che, a furia di scavare e scavare nell’opera di Torga, i critici si fossero trasformati in becchini. Volenterosi sì, ma sempre becchini. Becchini assordati dal rumore delle loro pale. Mi ricordavo di quando Keith Botsford mi citava Samuel Butler: «Tutte le cose importanti, libri, edifici, quadri, esseri viventi, attingono le loro suggestioni da cose simili». La domanda è: che cosa succede se libri come il diario dello stesso Butler, di Kafka, di Musil, tanto per fare qualche nome, non sono letti da persone in grado di esserne a tal punto suggestionate da scrivere opere dello stesso valore?

Le qualità umane essenziali che emergevano dalle pagine del diario di Torga mi furono subito evidenti: l’individualismo, l’ostinazione, il coraggio, la discrezione, il rigore morale, la lucidità, la libertà, la dignità, l’autodisciplina, la ribellione, la fedeltà, l’agone, il senso del concreto. Inoltre, altri due aspetti della sua personalità mi colpirono e, in un certo senso, mi confortavano. Per quanto tragico e disperato sentisse il suo destino, Torga non era un pessimista, né tanto meno un nichilista. Pensava forse, soprattutto negli ultimi anni, che la nostra civiltà fosse giunta alla fine di un ciclo e che forze letteralmente disumane stessero prendendo il posto dell’espressione personale, sempre meno in grado di contrastarle. Tuttavia, da vero scrittore, rigettava l’idea che ci trovassimo nel punto più basso della nostra Storia. Credo che l’avvertisse come infantile. La sua disperazione era sempre accompagnata dalla speranza, che nutriva di una tenacia e di un’intransigenza senza pari, caratteristiche diventate proverbiali all’interno della sua cerchia di parenti e amici e che, una volta sperimentate, tenevano alla larga ogni genere di filistei, arrivisti e sapientoni.

Così la sua critica al mercantilismo, al conformismo, all’ipocrisia, alla sottomissione ideologica, all’eccitazione provocata dal progresso e alle distrazioni della tecnologia, del denaro e della pubblicità, non mostrava mai i segni della rassegnazione, dell’agitazione meschina, della cedevolezza sentimentale. La sua era una critica virile, tipica della regione in cui era nato e delle genti con cui era cresciuto. Ricordo che, leggendo uno dei suoi discorsi (il primo scritto che tradussi), forse il più noto, intitolato L’universale è il locale meno i muri, pronunciato nel 1954 a São Paulo di fronte a un pubblico di portoghesi di Trás-os-Montes emigrati in Brasile, mi sembrò di trovare in alcuni passaggi il codice antropologico ed esistenziale a cui l’autore, rispecchiandosi nei suoi conterranei come una nuvola sul fiume Douro, era rimasto fedele per tutta la vita. Sentite questo:

Tradiremmo la nostra grandezza discreta se la abbandonassimo ai venti della fama. No, che le opinioni non ci turbino in nessun modo, né ora né mai! Che il primo che si attarderà ad ascoltarle, resti pietrificato come la moglie di Lot, anche se è un danzatore di Miranda, agile come un acrobata. La sua missione non è quella di esibirsi sulla scena del mondo e di ricevere ovazioni. Ma quella di conservare una vocazione di perennità interiore, priva di ostentazioni che annienterebbero il suo slancio sacro. Danzare, sì, ma in onore degli dei pagani o cristiani. Danzare per la vendemmia, nell’epoca della raccolta delle castagne e nelle sagre, mai come un istrione, ma come durante un’offerta ludica e religiosa allo spirito creatore di tutte le cose.

O questo:

Sul piano dei valori ideali, abbiamo i vizi e i difetti di tutti. Ma ci salviamo grazie al cilicio che portiamo affondato nelle nostre carni, grazie al modello etico che ci accompagna come un’ombra, e che ci fa guardare alle nostre e altrui imperfezioni con la severità di giudici implacabili. La coscienza dei mali del corpo e dell’anima è in noi quasi ossessiva. Giorno dopo giorno mettiamo alla berlina in modo crudele, privo di compassione e pietà, le infermità fisiche e morali di tutti […] Noi guardiamo gli abissi in faccia. Nella sua magrezza, il seno che ci ha nutriti è una bianca lezione di realismo. Ecco perché, anche con le lacrime agli occhi, oltrepassiamo i nostri limiti, sublimiamo la soglia del nostro dolore. La creatura umana è una fame che tutto il pane del mondo non riesce a soddisfare. Cerchiamo allora un altro nutrimento: attraverso la deroicizzazione del transitorio, otteniamo l’esaltazione del definitivo. Nostra madre non ci comanda di essere dei Narcisi le cui virtù restino segrete e i fallimenti tollerati. Ci ordina vittorie nella collaborazione, imprese nella piazza pubblica, nel cuore delle feste, nelle riunioni e nelle assemblee, nel cuore dei continenti, nelle profondità degli inferni.

Non ci sarebbe altro da aggiungere, non è vero? Forse solo il seguente monito: «L’universale è il locale meno i muri. È l’autentico che può essere osservato da ogni punto di vista e, sotto ogni punto di vista, è convincente come la verità». Abbiamo qui la carta d’identità di un vero provinciale cosmopolita, tanto radicato nella sua provincia quanto aperto a tutte le province del mondo, capace di correre ogni volta tutti i rischi possibili, grazie alla sua fede di scrittore nell’unità fisica e psichica del genere umano.

In secondo luogo, il suo modo di scrivere si mostrava lontano da ogni estetismo o snobismo elitario, ma anche da ogni particolarismo regionale o arcaico. Avendo vissuto in prima persona la progressiva specializzazione dell’intelligenza e il conseguente frapporsi del calcolo e dei ruoli sociali all’immediatezza delle nostre reazioni sentimentali, si sforzava di restare un uomo non specializzato, cercando di usare una lingua che fosse comprensibile a tutti e in cui tutti fossero in grado di comprendersi.

Questo non significa, ad esempio, che non sentisse le proprietà telluriche delle sue origini (uno dei temi ricorrenti della critica). Il suo mito preferito era quello di Anteo, il gigante figlio di Poseidone, che riceveva forza dal contatto con sua madre, la Terra. Affermava di essere un «geofago» e di aver visitato, spesso a piedi, ogni metro quadrato del Portogallo, lamentandosi che molti suoi paesaggi, a differenza di quelli italiani, francesi e spagnoli, non avevano mai avuto l’avventura di essere descritti o cantati da viaggiatori o poeti. Torga privilegiava «le mot juste». Giustezza e giustizia erano sinonimi, dato che per lui scrivere era un «atto ontologico». Aveva la coscienza dell’artigiano, o meglio del contadino, quale era suo padre: ogni parola, come ogni zolla, doveva essere ben lavorata. E se, terminato il lavoro, il sole era ancora alto, continuava a lavorare per paura dei tempi morti o, semplicemente, per terminare la giornata. Torga non era inquieto. O meglio, era un inquieto che aspirava alla quiete, da cui l’immaginazione ha bisogno di attingere se vuole farsi facoltà ordinatrice. Voglio dire che non possedeva la stessa inquietudine di molti cavalieri della crisi o pensatori nauseati – due nomi fra molti: Gide e Sartre, oggetto nel suo diario di alcuni strali avvelenati. Torga sapeva che la giustezza linguistica come la giustizia tra gli uomini non sono facili da trovare. Bisogna imparare a governare i propri impulsi con autonomia e non lasciarsi travolgere dal desiderio di libertà. Per questa ragione, credo, non sopravvalutava né l’esperienza né la cultura. Non gli mancava né l’una né l’altra. Era nato povero.

Ancora adolescente si era imbarcato per il Brasile. Lì per cinque anni aveva lavorato nella fazenda di uno zio, facendo un po’ di tutto, da raccoglitore di caffè a contabile, da corriere a cavallo a cercatore di cobra velenosi per un istituto farmaceutico. Tornato in Portogallo, grazie ai soldi dello zio facoltoso aveva terminato il liceo e si era iscritto alla facoltà di Medicina a Coimbra. Nel 1929 collaborava già alla rivista più importante del paese, Presença, la sua università letteraria. E si appassionò al cinema. Chaplin e Keaton rimasero per lui due dei più grandi artisti del XX secolo (il secondo più del primo). Come tutti gli scrittori di valore, era un autodidatta. Chi è lo scrittore? Qualcuno che resiste a tutti gli influssi più pervasivi della società, dell’istruzione e della parola pubblica e riesce a ricavare una sintesi personale da quella grande massa di fenomeni rappresentata dalle apparenze, dai fatti, dai dettagli. Agli inizi degli anni trenta aveva già pubblicato diverse raccolte di poesie. Della prima ne inviò un esemplare a Fernando Pessoa, che rispose con una lettera il cui finale credo abbia lasciato un segno duraturo nel giovane che si affacciava al mondo delle lettere: «Intellettualmente – e perciò artisticamente – parlando (l’arte è sempre una manifestazione distratta dell’intelligenza), la sensibilità è il nemico. Non il nemico che ci si oppone, come in guerra, ma il nemico a cui ci opponiamo, come in amore.

Bisogna vincerlo, non resistendogli, ma seducendolo o dominandolo. Bisogna attirare la sensibilità dentro la casa dell’intelligenza». Ecco il trucco: la sensibilità non deve vincere sull’intelligenza. L’intelligenza non deve vincere sulla sensibilità. Tutto questo per dire che né l’esperienza né la cultura furono da Torga innalzate a divinità. Aveva visto durante la sua lunga vita diversi autori e poeti rendersi ridicoli a causa della venerazione per il loro prezioso carico di sbornie e bassifondi (Henry Miller, la Beat Generation) o, al contrario, perire sotto il peso di ingombranti biblioteche (Borges). L’arte di Torga, come ha scritto Louis Soler (qualche buon lettore c’è sempre!), è «un’arte popolare». Non nel senso che si può facilmente digerire, ma che è accessibile alle persone colte come a quelle semplici. Nulla rendeva più felice Torga del commento a una sua poesia da parte di un paziente sprovvisto di laurea o di un vecchio amico d’infanzia che non era mai uscito dai confini del suo villaggio, mentre era quasi infastidito dai premurosi gorgheggi di apprezzamento dell’establishment editoriale o dagli encomi sussiegosi delle combriccole intellettuali.

La domanda è: oggi è ancora possibile un’arte popolare come quella di Torga? Da una parte, ripeterei ciò che Goethe confidò una volta a Eckermann, e cioè che se uno scrittore non aspirasse a raggiungere un milione di lettori farebbe meglio a rinunciare in partenza. Dall’altra, racconterei ciò che ho già raccontato diverse volte e che mi capitò proprio a Lisbona durante quell’estate del 2001. Sotto l’Hotel Borges, sulla terrazza della A Brasileira, uno dei caffè letterari di Lisbona, c’è una statua di Fernando Pessoa (di statue di scrittori in città ce ne sono molte: Camões, Chiado, Eça de Queiroz… Gli eroi portoghesi non sono soldati o profeti, ma scrittori!). Seduto in modo un po’ sbilenco, il poeta sembra attendere la fine del mondo. Al suo fianco lo scultore, qualcuno di certo foraggiato dall’amministrazione comunale, ha pensato bene di scolpire una sedia che viene regolarmente occupata da un turista che si fa immortalare. Durante tutto il mio soggiorno quella sedia non è mai rimasta vuota. Una, due, tre persone alla volta se la accaparravano. Perfino un’intera famiglia: mamma, papà e un paio di gemelli, tutti avvinghiati al mito letterario. Davvero commovente! Ecco, mi dicevo, le due forze che cospirano contro l’arte: l’esegesi che trasforma tutto in un monumento e il turismo che trasforma ogni monumento in un parco dei divertimenti. L’arte muore per troppa analisi, ma muore anche se è sottoposta a un processo di infantilizzazione. Che può fare se non sopravvivere in quanto décor dell’essere? Di quell’essere diventato ormai un simulacro privo di significato trascendente, grazie alle migliaia di interventi decorativi che ogni giorno si producono in ogni luogo del pianeta?

Che cosa avrebbe detto Torga? Forse che, giunti alla fine di un ciclo della nostra civiltà, l’umanità farebbe meglio ad accostarsi all’opera d’arte con ingenuità piuttosto che attribuire un significato nascosto a tutto quello che viene scritto o installato da qualche parte. Forse, però, essendo già all’inizio di un nuovo ciclo, l’umanità preferisce idolatrare in modo, allo stesso tempo primitivo e sofisticato, i suoi nuovi totem scritti o esposti in tutte le piazze reali e virtuali. Non è così facile ai nostri tempi restare umili quanto vorremmo. Il povero mendicante è costretto a elemosinare una piccola moneta da chi vorrebbe veder scomparire dalla faccia della terra. Non è così facile neppure smascherare la superficialità dei nuovi idolatri della cultura, che preferiscono aggirare le loro autentiche reazioni sentimentali per mezzo di teorie sulla società post-industriale, sulla post-verità, sul post-umano e altra paccottiglia intellettuale. Se si commette questo peccato, si rischia di essere presi per dei disertori civili, dei sovversivi di retroguardia, dei marginali, come Torga stesso spesso si definiva. E certo non ci si farà molti amici.

Torga sapeva bene di avere molti nemici. Il suo Iberismo, ad esempio, era mal sopportato sia a destra che a sinistra, così come la sua netta presa di posizione contro l’entrata del Portogallo nel mercato europeo, per lui una lapide funeraria eretta dalla burocrazia finanziaria sulle possibilità del paese di rigenerare i suoi valori e di inventarsi un altro ruolo civilizzatore, dopo la fine dell’epoca della colonizzazione.

Ha scritto di essere stato sempre un uomo indipendente. Sentimentalmente socialista, ma in fondo un anarchico, un ribelle. Diciamo che al momento opportuno, cioè al momento della creazione, sapeva tenersi distante da tutti. Una sorta di riflesso pavloviano, per uno scrittore con la sua autonomia di giudizio. Con buona pace di tutti i raffinati di Lisbona e Bruxelles. E del mondo intero!

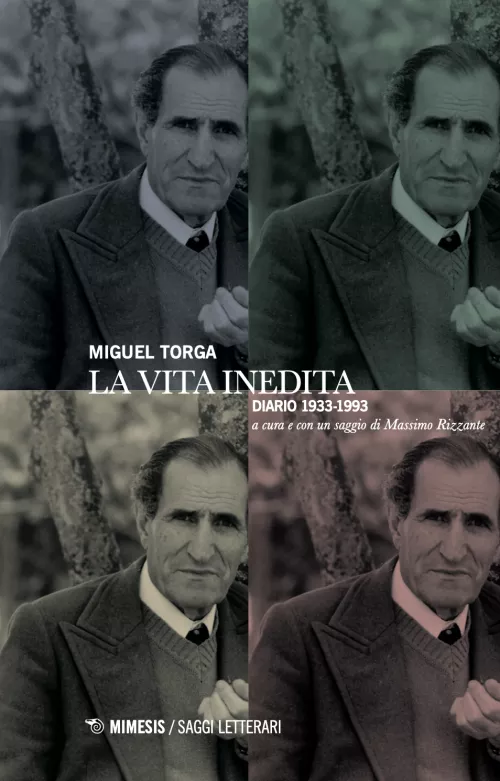

Da M. Rizzante (a cura di), Miguel Torga, la vita inedita, Mimesis 2020.