Realismo affettivo / L’attualità del romanzo sociale in Italia

La grande narrativa, il grande racconto occidentale, è stato sociale. In particolare lo sono stati la grande narrativa e il grande racconto italiano dei conflitti di classe, della vita nelle fabbriche e delle terribili condizioni del proletariato.

Nato in Inghilterra nella prima metà dell'Ottocento per mano di Charles Dickens, il romanzo sociale è un genere di romanzo che tratteggia la vita dei ceti subalterni, la cecità delle classi abbienti, l’inadeguatezza delle istituzioni, la criminalità urbana, la violenza domestica, l’infanzia abusata e il bieco sfruttamento del lavoro minorile sperimentato e raccontato dallo stesso Dickens in Oliver Twist (1836), al contempo primo romanzo sociale e prima opera narrativa con protagonista un bambino.

Molti sono stati gli autori che hanno costruito l’epopea del romanzo sociale in Europa, da Emile Zola, il quale ne definisce uno spazio unico nel Germinale (1885), a Giovanni Verga, che lo porta alle estreme conseguenze nel ciclo dei vinti.

E grande è stato nel novecento il contributo portato alla narrativa sociale dagli autori americani, nel paese che aveva nel frattempo raccolto il testimone di nazione guida del capitalismo.

Nel 1930 John Dos Passos, scrivendo in New Masses, lanciava un appello commovente agli scrittori esortandoli a destarsi, a prendere coscienza delle condizioni in cui si trovava l'umanità, e a spogliarsi di quell'irresponsabilità cinica, che era stata così di moda nel decennio precedente.

Senza dubbio fu John Steinbeck ad accogliere nel modo più convinto l'invito di Dos Passos, e a raccontare gli effetti disastrosi della Grande Depressione del 1929 che, come un terremoto, faceva emergere una generazione del disincanto e della crisi.

The Grapes of Wrath (1939), Furore nella traduzione italiana, ma, letteralmente, I frutti della rabbia, è il capolavoro di Steinbeck. Il titolo allude alla Bibbia, in modo particolare ad Apocalisse 14: 19-20, un appello alla giustizia divina nel Giorno del Giudizio, reso attraverso la metafora dell’uva schiacciata. Scopo dichiarato dell’autore era smascherare quelli che definisce “avidi bastardi”, responsabili della crisi del 1929 e dei suoi devastanti effetti.

Furore non ha mai smesso di godere di immensa popolarità regalando all’autore il Nobel nel 1962, un riconoscimento tardivo e inatteso motivato da quell’epico affresco. In Italia il romanzo di Steinbeck fu tradotto nel 1940, su consiglio di Elio Vittorini, da Bompiani (che due anni prima aveva già pubblicato Uomini e topi con la traduzione di Cesare Pavese) in una versione tagliata e rimaneggiata dalla censura fascista. Per una nuova traduzione integrale il lettore italiano avrebbe aspettato più di settant’anni.

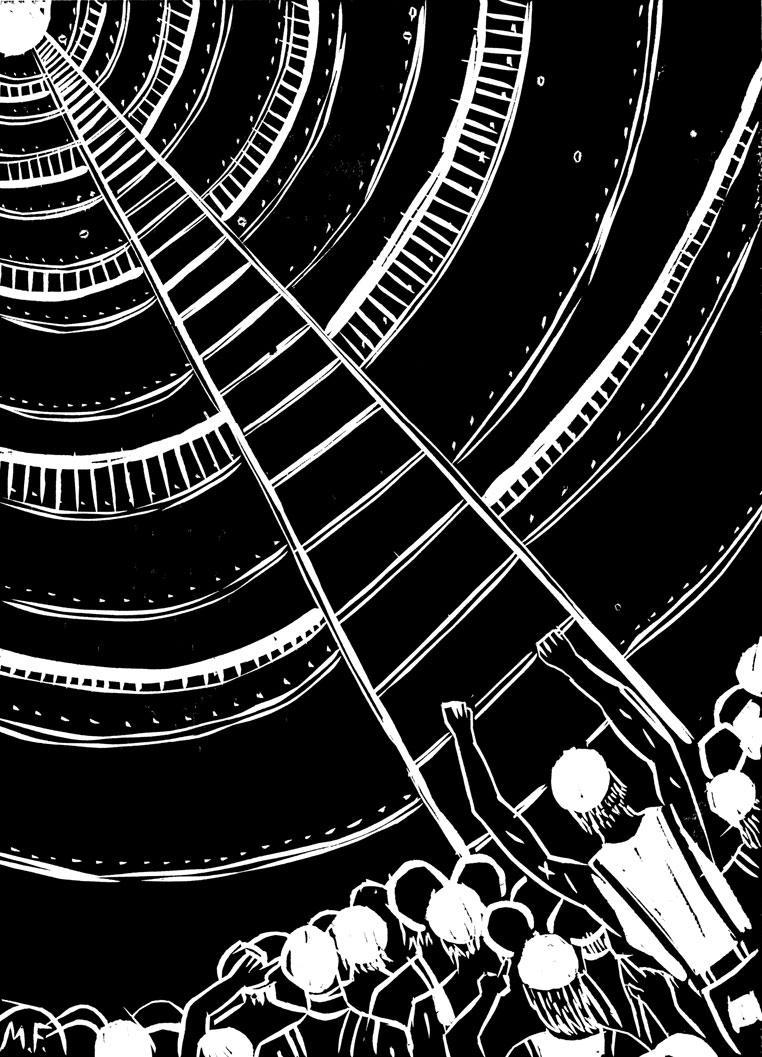

Illustrazione di Matt Ferguson, Germinale.

Eredi di quel racconto sono stati, in un periodo aureo della narrativa italiana ¬ che va da Ignazio Silone a Ermanno Rea ¬ i migliori autori del nostro paese, dai neorealisti ai narratori dell’età dell’industria, da Vittorio Sereni a Franco Fortini, da Giuseppe Fenoglio a Paolo Volponi. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi, a dimostrazione che questo genere ha saputo rinnovarsi fin qui, ai nostri giorni, dentro quella modernità liquida di cui parla Zygmunt Bauman, ben raccontata, tra gli altri, da Andrea Bajani in Mi spezzo ma non mi impiego (2006).

Eppure una sensazione di precarietà, di naufragio, domina le migliori pagine della narrativa italiana dei nostri giorni, di tanto in tanto tratteggiate dalla malinconia per un’epica passata verso la quale gli autori provano nostalgia. Come quella del Fortini civile che si rispecchia nei versi di Antonio Riccardi in Gli impianti del dovere e della guerra (2004). Oppure nelle scritture elegiache di Ermanno Rea, indicatrici di un’epoca che ha cessato di esistere, i cui ricordi sono il riflesso della crisi dell’Occidente e di una globalizzazione che muove persone da un continente all’altro. In questa narrativa si affermano le ragioni di un racconto migrante, quello di Carmine Abate e Laura Pariani tra gli altri, che ripropongono la radicalizzazione dei fenomeni postindustriali. Oppure la narrativa di un nuovo Mezzogiorno che come il vecchio manca di tutto, di quella occupazione che, come in Donnarumma all’assalto (1959) di Ottiero Ottieri, continua a far montare la rabbia operaia di Francesco Dezio in Nicola Rubino è entrato in fabbrica (2004). Perché anche nella narrativa dell’oggi il destino equivale di frequente al raccontare la tragedia del lavoro, come fanno Mario Desiati, Ternitti (2011), Paolo Di Stefano, La catastròfa (2011) e Angelo Ferracuti, Il costo della vita (2013).

Molti degli autori di narrativa sociale dei nostri anni guardano a Luciano Bianciardi, autore e traduttore grossetano, il quale, trasferitosi a Milano negli anni del boom economico, ne ha raccontato la durezza e le contraddizioni dando voce nelle pagine di La vita agra (1962) a quell’altro aspetto del boom, il dramma dei molti, mal caratterizzato in La dolce vita di Federico Fellini. Ennesima rappresentazione dell’opposizione tra lavoro e capitale, l’opera di Bianciardi ha identificato nella realtà urbana il cadavere della contemporaneità, la deriva del terziario, l’irridere del miracolo economico che cambiava per sempre il paese, la frenesia dei consumi e l’omologazione, in una ipermodernità che tutto appiattita.

Testi nei quali è testimoniata la durezza delle condizioni di vita di molta parte della popolazione, sono contenuti nelle pagine di Giovanni Arpino e Giovanni Testori, il cui mondo urbano periferico differisce da quello operaio, portatore di un progetto politico, raccontato da Ottieri, in Tempi stretti (1957) e La linea gotica (1962).

Ritroviamo il racconto sociale nei reportage di Giorgio Bocca su Il Giorno di Enrico Mattei e in Il maestro di Vigevano (1962) di Lucio Mastronardi. Sono gli anni di Adriano Olivetti e di Il Memoriale (1962) di Paolo Volponi, che conclude, all’apice del suo racconto, con Le mosche del capitale (1989), l’epoca del paternalismo aziendale in una distopica premonizione della prossima deriva.

Milano diventa in questo ambito incubatrice di nuove energie, città laboratorio nella quale si misurano le forze sociali che combattono la guerra del Capitale. Gli anni sessanta sono dello Studio Boggeri, rappresentante delle più avanzate realtà europee nel campo della grafica, degli addetti alla comunicazione, di intellettuali e consulenti che hanno nell’industria un interlocutore naturale. E sono nelle grandi migrazioni interne, raccontate da Luchino Visconti in Rocco e i suoi fratelli (1960), e che coinvolgono centinaia di migliaia di persone e influiscono in modo duraturo nella ricomposizione nazionale. Sono nel disagio ben rappresentato nella trilogia cinematografica di Michelangelo Antonioni, nelle centinaia di migliaia di schiavi di fabbrica, in Breda, Falk e Pirelli, fabbriche che innalzano nelle periferie del capoluogo lombardo muraglie grigie, quasi a volere nascondere, dietro a quei blocchi di cemento, la vergogna di un sistema che in cambio della sopravvivenza dei poveracci chiede alle masse operaie condizioni di resa assoluta. E saranno presto in Vogliamo tutto (1971) di Nanni Balestrini, romanzo ambientato nella Torino della Fiat e delle nuove condizioni di fabbrica dell’operaio massa. Emblematico in quegli anni è il rifiuto di Franco Fortini di firmare un progetto Fiat per il lancio di un nuovo modello di automobile.

Nel frattempo è cambiato il mondo del lavoro e alle grandi concentrazioni si sono sostituite disseminazione, disomogeneità dell’apparato produttivo e outsourcing. Un mutamento che ha coinciso con la precarizzazione del lavoro, cifra del presente in Italia e non soltanto. Un tema questo che ha richiamato l’attenzione di una nuova generazione di autori, da Andrea Bajani a Laura Pariani, da Aldo Nove ad Angelo Ferracuti, da Giorgio Falco a Vitaliano Trevisan. Ad Alessandro Leogrande che troppo presto ci ha lasciati, morto d’improvviso a Roma nel 2017, e che andrebbe ricordato per il lavoro in difesa degli ultimi e degli sfruttati nei più diversi contesti, nell'ambito del caporalato, dell’immigrazione, e ovunque ci fosse un sopruso. Alessandro Leogrande al quale la capitale dell'Albania, Tirana, ha intitolato una strada, riconoscimento che il Bel Paese non ha ancora saputo attribuirgli.

In questa nuova narrativa, a differenza del moderno, sovrabbondano elementi di cronaca, e domina l’autofiction, come se fosse impossibile raccontare il mondo senza contestualizzarlo nel narratore.

Questi autori, che definiscono la propria opera narrativa civile, rappresentano il contributo italiano a un nuovo realismo affettivo, di protesta e di cambiamento, in un dialogo costante col passato che offra alternative al concetto di reale così come costruito dalla collusione di stato neoliberista e nuovi media, un concetto di reale contaminato, colonizzato, come ormai tutte le forme del racconto, dall’ideologia dominante, la cui forma tangibile è l’intrattenimento.

Sovrabbonda ciò che è, e latita ciò che avrebbe potuto essere, in questa nuova narrativa. Mancano ipotesi, progetti, scenari e lo sprofondare nella desolazione è ciò che si spalanca davanti a noi. Ed è tuttavia un ricominciare, perché, se è certo che la condizione visiva e multimediale dell’immaginario ha interrotto l’eredità dei padri e la duplice tradizione di realismo e modernismo, è altrettanto vero che, come altre interruzioni, anche questa rappresenta una fase del percorso.

L’industria ha cambiato volto al Paese, è un fatto ormai certo. E altrettanto certo è che al cambiamento del volto del Paese è corrisposto un cambio della lingua e della forma del racconto, di codici identitari che sono transito verso nuove forme di produzione e sfruttamento e che hanno lasciato in eredità paesaggi urbani devastati, rottami e rimasugli di speranza. Un mondo disfatto e un senso di vuoto e di latente precarietà che domina i nostri giorni e che fa di tutti noi reduci di una battaglia persa o forse da combattere.