Il cuoio e il gesso / Lucio Mastronardi: Calzolaio e Maestro di Vigevano

«Fare soldi, per fare soldi, per fare soldi: se esistono altre prospettive, chiedo scusa, non le ho viste. Di abitanti, cinquantasettemila, di operai venticinquemila, di milionari a battaglioni affiancati, di librerie neanche una. Non volevo crederci. Poi mi hanno spiegato che ce n’era una in via del Popolo [...]. Chiusa per fallimento, da più di un anno. Diciamo che il leggere non si concilia con il correre e qui, sotto la nebbia che esala dal Ticino, è un correre continuo e affannoso».

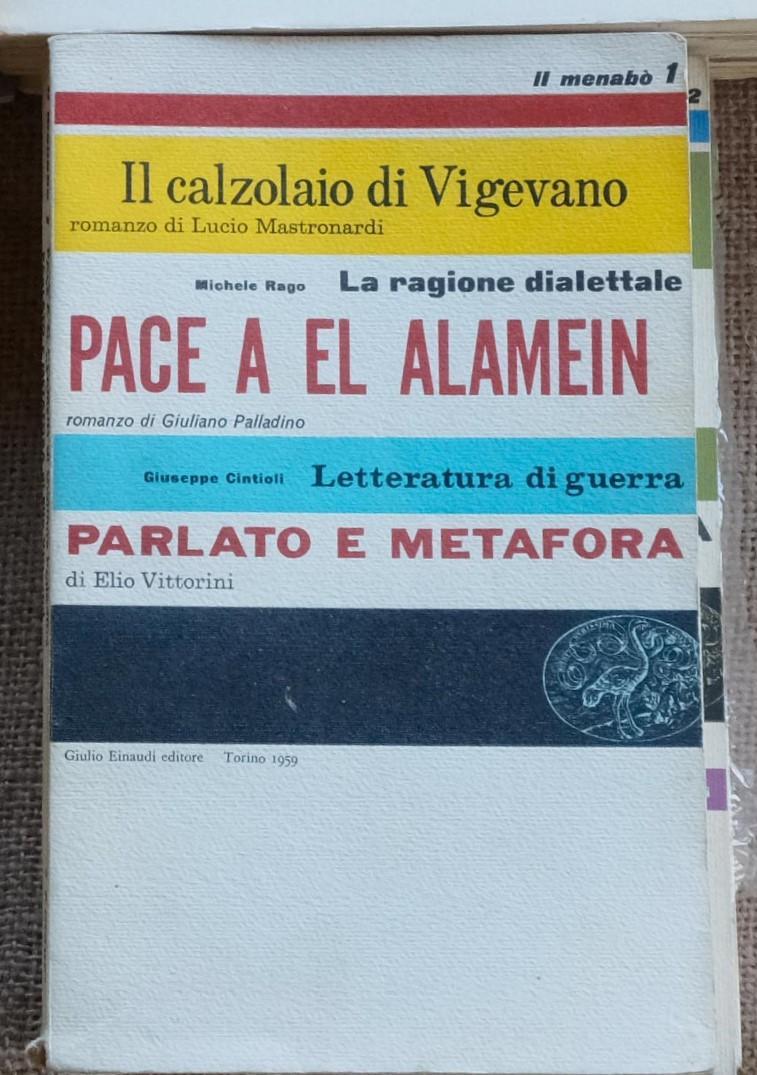

È questa la Vigevano descritta da Giorgio Bocca nel gennaio del 1962, quando su “Il Giorno” pubblica il reportage Mille fabbriche nessuna libreria. Non è la penna di Lucio Mastronardi, ma poco ci manca. Ci manca così poco che quella libreria fallita apparteneva al padre di quello scrittore che trovò nella città della Lomellina la sua più felice fonte di ispirazione: «Io – confessava a Italo Calvino – mi sono accorto di avere un vantaggio enorme [...]: una città tutta mia, da illustrare e, nei miei limiti, da interpretare». E pensare che l’altro principale referente einaudiano, Elio Vittorini, avrebbe potuto slegare da subito autore e città natale, quando – approntando Il calzolaio di Vigevano per il primo numero di “Il Menabò” (1959) – esprimeva i propri dubbi sul nominare esplicitamente la cittadina, per non correre il rischio di querele.

Mastronardi, ancora venticinquenne, gli si presentò nel gennaio del 1956 inviando alcuni racconti: fra i due si strinse un rapporto che diede come primo esito, appunto, la pubblicazione del Calzolaio, storia di ascesa e caduta di Mario Sala e di sua moglie Luisa, artigiani della scarpa che, per dirla con Eugenio Montale, non sono «singole figure a pieno rilievo, perché i due presunti protagonisti sono presto assorbiti da una folla; non azioni che si svolgano secondo un disegno, ma il quotidiano brulicante trescone di branchi di castori umani che lottano per elevarsi dall’ago (dal trapano) al milione, e che poi ricadono nella condizione servile dalla quale sono partiti».

Come spesso accade con Vittorini, non si possono omettere cenni ai suoi decisi interventi nel testo, e infatti, molte modifiche al dattiloscritto vengono richieste dallo scrittore siciliano. È un editing che il deus ex machina, Italo Calvino, approva quando giudica il dattiloscritto «sempre di più sorprendente e unico come rappresentazione di un mondo nella sua perfetta rozzezza».

Meno soddisfatto, forse, l’autore. Non già per i troppi interventi, ma per i troppo pochi, e prima che il testo venisse ristampato come romanzo autonomo nel 1962, Mastronardi corregge ancora poiché ci trova «troppe parti sforzate e troppa sociologia. Ogni volta che mi leggo su “Il Menabò” provo crisi di angoscia».

Menabò n.1.

Sulla scorta di questa prima, riuscita prova, lo scrittore comincia a lavorare al suo romanzo più famoso, facendo muovere il protagonista, Antonio Mombelli, nel contesto lavorativo proprio di scrittore e personaggio: la scuola. Scrive a Calvino offrendogli il dattiloscritto: «E poi i maestri, non so se sia l’ambiente o il lavoro, ma hanno tutti qualche mania, qualche pallino! È un mondo insomma interessante, e triste. Interessante per chi è fuori dalle mura, triste per chi è dentro».

Di Mastronardi, la famiglia di origine tutta era legata a quel mondo: la madre era maestra elementare; il padre, ispettore scolastico. Lucio Mastronardi insegna dapprima nella casa circondariale del capoluogo lomellino, poi, dal 1955, alla scuola elementare.

Il nuovo romanzo parla del maestro Mombelli e di una moglie spesso pronta a umiliarlo, offenderlo, una donna che brama l’ascesa sociale, tanto da diventare imprenditrice sfruttando la liquidazione del marito, dimessosi per seguire la chimera imprenditoriale. Stavolta non c’è spazio per l’ascesa, ma solo per la caduta.

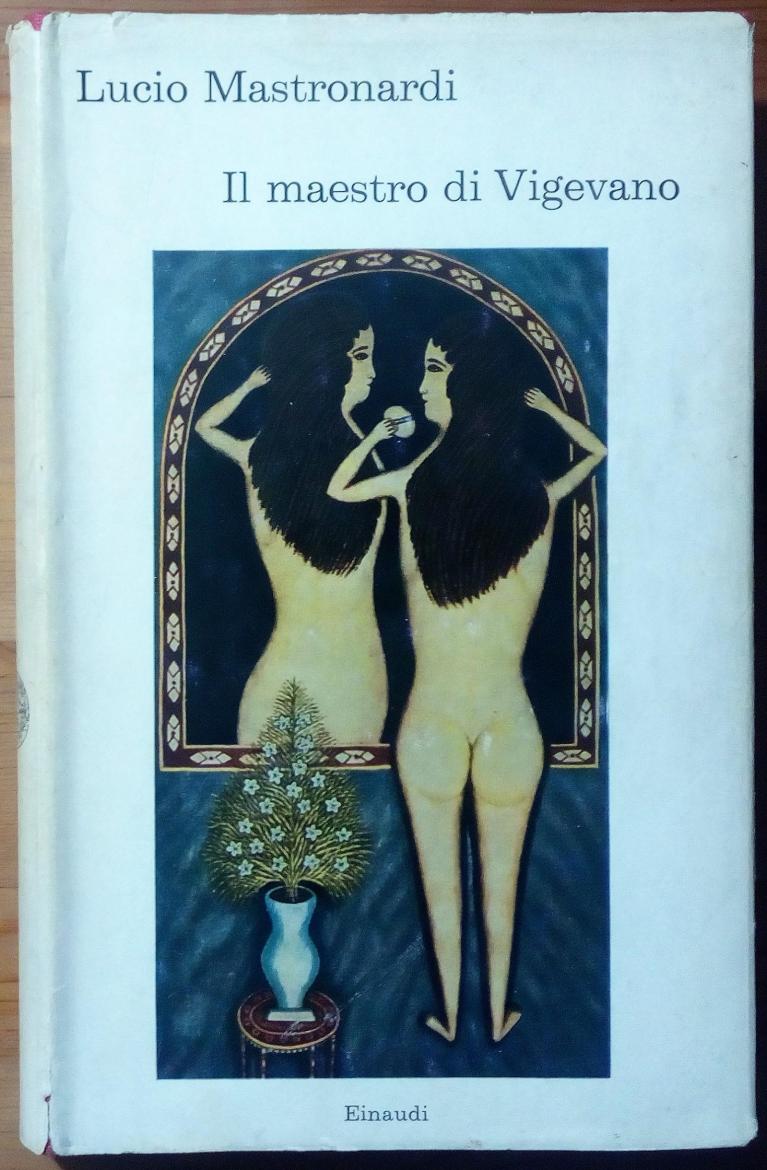

L’afflato del giudizio calviniano ne determina la pubblicazione nella collana “I coralli” nel 1962: «Altra lettura eccezionale – scrive a Vittorini – un lungo nuovo romanzo di Mastronardi: Il maestro di Vigevano, che non so se e come pubblicare, perché è di un’oscenità, uno schifo dell’umanità che fanno restare senza fiato, ed è pieno di motivi assolutamente paranoici, ma tutto insieme è una cupa opera di poesia in cui non ci sarebbe da toccare una virgola».

Sono entrambi i romanzi della meschinità, della miseria umana: Mastronardi descrive i primi anni del boom economico ponendo tutti davanti a uno specchio che riflette l’immagine sinistra dell’affermazione economica come unico interesse; la bassezza di parvenu della borghesia in grado di accumulare rapidamente e rapacemente fortune ingenti, invidiati da chi ha provato la stessa strada con minor successo: «Vigevano è per me il mondo in piccolo – dichiarava l’autore – una realtà fatta di grettezza. Di avarizia, di sporcizia, ma anche una realtà sensibile a ogni mutamento politico e sociale. Un microcosmo, insomma». Che forse incarna sì anche l’attivismo di quei primi anni Sessanta, ma se ne fa sommergere.

L’iter di stampa del Maestro non è dei più rapidi: il dattiloscritto viene smarrito e i lavori si bloccano. Già tempo prima Mastronardi fremeva, e chiedeva notizie che non arrivavano. Attesa, ritardi che si innestano in un carattere delicato, tendente alla depressione come quello del vigevanese («Una sensibilità di scorticato vivo», ricorderà Calvino dopo il suicidio dello scrittore).

Mastronardi il 1° ottobre di quello stesso anno dà in escandescenza contro un ferroviere. Fermato dalla polizia, viene obbligato al ricovero. Per questo fatto, la madre dello scrittore, Maria, invia una lettera a Calvino. Di nuovo, si chiedono notizie del romanzo; ella conosce lo stato d’animo del figlio: «Sì, le preoccupazioni letterarie hanno avuto parte fondamentale nella depressione di Lucio. Quel povero ragazzo, che trascina da dieci anni l’ingrato lavoro nella scuola, […] vede, o s’illude di vedere in ogni sua manifestazione extra, un miraggio di liberazione. […] La sua suscettibilità ferita, la sua disperata speranza fu rivolta al suo libro: fu dolorosamente sorpreso quando lo seppe smarrito, si rinfrancò quando lo seppe ritrovato, si persuase che così com’era non era possibile di pubblicazione e intanto attendeva con orgasmo, guardando la scuola che si riapriva a giorni e fatalmente sembrava inghiottire tutti i suoi sogni».

Maestro di Vigevano.

Ma non c’è solo la copia smarrita e ritrovata: la casa editrice opera una attenta revisione soprattutto perché, oltre a pagine piene di talento e humor, Calvino ne ravvisava altre non accettabili. E che davvero vi fossero delle parti non idonee per la Einaudi emerge anche dal risvolto di copertina: «Abbiamo rispettato il testo di Mastronardi nella sua integrità (solo smussando qualche punta) coi suoi motivi ossessivi e visionari e crudeli, anche là dove sentivamo che offendeva il nostro gusto, [...] perché siamo sicuri che nell’insieme tutto si tiene, che il libro sotto le sue rozze spoglie ha una coerenza di struttura molto solida».

Non certo la più amichevole delle presentazioni, ma di sicuro una strada per incuriosire i lettori, che non mancano: 80.000 le copie vendute dopo l’uscita (ma solo 500 fra i quasi 60.000 abitanti di Vigevano). È dunque fredda l’accoglienza entro le mura cittadine, ma calde sono le reazioni: una mattina Mastronardi non si reca a scuola e si fa sostituire: «È stata una fortuna. Una maestra ha ravvisato nell’ispettore Pereghi suo marito. È scesa nella mia aula con un randello, ha trovato il supplente. Il giorno dopo, mi sono barricato nell’aula. Per fortuna che la maestra ha chiesto dieci giorni di vacanza».

Inaspettatamente, per i fatti dell’anno precedente, quando l’acceso alterco con il controllore ferroviario lo portò al ricovero, il 14 ottobre 1962 Mastronardi – che non sapeva di essere stato processato per direttissima e condannato – viene tratto in arresto. Lo rilasciano due giorni dopo per un vizio di forma, ma è la nube che prelude alla tempesta. Viene allontanato dalla scuola e dall’autunno del 1963 trasferito come bibliotecario ad Abbiategrasso. Luciano Bianciardi, altro autore che guardava attentamente alle conseguenze del boom economico e che sempre nel 1962 pubblicava La vita agra, commenta il fatto: «Le autorità scolastiche scacciano da Vigevano Lucio Mastronardi, e gli levano la nuova classe dopo un’ora di insegnamento, e lo confinano in segreteria. Hanno paura che contamini le anime dei fantolini. E pensare che fra cento anni intitoleranno una scuola al suo nome, versando, daccapo, la lacrimuccia sull’incomprensione dei suoi contemporanei».

Dopo questo romanzo, lo scrittore sembra smarrire la sua vena; Il meridionale di Vigevano (1964) chiude la trilogia e, pur rappresentando un altro tema centrale degli anni Sessanta, quello della migrazione interna da Sud a Nord, nel suo essere un romanzo di denuncia sociale non restituisce quell’amalgama di malignità, disperazione e sberleffo del mondo borghese tipico delle prime due opere. In fase preparatoria, Calvino approva molti brani, ma ne boccia altrettanti, soprattutto il finale: «Forse c’è dentro un’idea bellissima, ma ci capisco poco, materialmente, quello che succede. Cos’è questo posto dove bevono delle vecchie su dei paglioni? Non capisco niente».

L’autore stesso comprende che il filone vigevanese si è ormai esaurito, e presto si interromperà anche il rapporto con la Einaudi, con cui non pubblicherà i lavori successivi, passando a Rizzoli. Ha infatti sapore di commiato una lettera indirizzata a Calvino nel novembre del 1963, lettera che segnala anche l’opinione, evidentemente difforme da quello della casa torinese, sui suoi tre libri: «Con l’ultimo romanzetto, io ho chiuso una stagione della mia vita. […] Ho fatto tre libretti. Il calzolaio mi sembra quasi riuscito come racconto, e fallito come romanzo, […] Il maestro mi sembra mondano, anche se sincero. L’ultimo è quello che mi va di più. Se non altro è pacato. Adesso voglio ricominciare da capo».