Dalla serie TV al film / Perché continueremo a sognare Downton Abbey

Aprile 1912. Siamo nello Yorkshire, nella tenuta edoardiana dove dimora, ai piani nobili, l’aristocratica famiglia Crawley: il Conte di Grantham (Hugh Bonneville), sua moglie (l’americana Lady Cora: Elizabeth McGroven), le tre figlie e un labrador; ai piani di sotto abitano i servitori. L’azione comincia con l’arrivo della notizia dell’inabissamento del transatlantico Titanic, il 15 aprile. La tragedia ha provocato la morte del cugino del Conte, James Crawley, e di suo figlio Patrick, erede legittimo di Downton Abbey e della dote della Contessa Cora. Il disastro del naufragio provoca una catastrofe “di classe” altrettanto epocale, perché il nuovo erede a questo punto sarà il giovane Matthew, cugino di terzo grado della famiglia e avvocato a Manchester. I Crawley e in particolare la Contessa Madre, Lady Violet (Maggie Smith), sono atterriti dall’ipotesi che il patrimonio a cui appartengono passi ad una persona middle class, vale a dire che lavora e che non intende conformarsi ai rituali della nobiltà. A quanto pare, infatti, non sarà più vero che chi è più nobile è anche chi è più ricco e più elegante. In perfetta coerenza con una mentalità aristocratica, la minaccia vissuta e rappresentata come più terribile non è quella materiale, ma quella simbolica: ricchezza economica e codici di distinzione della nobiltà stanno rovinosamente rischiando di dividersi per sempre, provocando un vero terremoto sociale e culturale sul piano dell’egemonia. Attraversando una romanzesca sequenza di situazioni impreviste e di rovesci di fortuna che ora tolgono ora restituiscono, le vicende raccontate dalla serie Downton Abbey si svolgono tra il 1912 e il 1926, nell’arco di sei stagioni (2010-2015) articolate in cinquantadue episodi.

La storia può essere ricapitolata come una spettacolare avventura per il mantenimento di uno stato di cose e di privilegi che, sotto la minaccia del nuovo sistema di valori affermato dalla middle-class, dalla guerra e dalla modernità, sempre più sta diventando un mondo di ieri, un mondo perduto, e che a maggior ragione si cerca di trattenere: attraverso i codici delle belle maniere, i rituali della tavola, dei Balli, degli abiti, dell’intelligenza raffinata (come quella di Lady Violet) capace di mosse imprevedibili:

A sinistra: Le Isadorables, in un abito “Delphos”, ideato e realizzato da Mariano Fortuny; a destra: Michelle Dockery (Lady Mary) in Downton Abbey.

Il culto della vita come bellezza e habitus, come rito di appartenenza a un mondo superiore è, nel profondo, l’oggetto del desiderio di cui ci parlano, affascinandoci, le storie, le scenografie, la fotografia e i meravigliosi costumi di Downton Abbey. Questo è lo schermo su cui proiettare i sogni e le visioni di chi guarda l’esistenza dei Crawley, mentre intorno a loro e sotto di loro s'intrecciano le vite dei numerosi domestici:

Il potere di attrazione di questo immaginario si spiega considerando che il mondo della Belle Époque (inteso come estetica), non solo ha operato come luminoso mito di fondazione dell’Europa moderna; ma tutt’oggi, anzi proprio oggi che il vecchio continente sembra sempre di più svanire nel passato, questo repertorio narrativo e visuale sembra aver riconquistato potere di racconto e di incanto, funzionando come uno dei miti più iconici della cinematografia. E non è soltanto una questione di nostalgia, almeno nel senso più banale che si dà alla parola. Lo dimostra il successo di tanti film degli ultimi anni ambientati proprio in quell’epoca: per esempio, dopo The Age of Innocence (Scorsese, 1993), Titanic (Cameron, 1997), Grand Budapest Hotel (W. Anderson, 2014), Assassinio sull’Orient Express (Branagh, 2017), dal romanzo omonimo di Agatha Christie (1934). Opere diverse ma che esprimono e soddisfano anche un comune bisogno di aver cura del sentimento di una perdita tornando a rispecchiarsi nelle finzioni di un mondo meraviglioso e perduto, messo in scena e fatto vivere, in certi casi anche in maniera citazionistica, attraverso spazi, abiti, arredi, oggetti vistosamente ammirevoli.

Grand Budapest Hotel (Wes Anderson, 2014).

Il fascino consolidato di questa eroica stagione rimasta nella memoria del Novecento come la più bella e scintillante, come la più teatrale, prova a parlarci ancora nel recente film omonimo tratto dalla serie e diretto da Michael Engler. Non è un film memorabile, forse non è nemmeno un film vero e proprio, ma, piuttosto, un omaggio al mondo raccontato dalla serie. È un lavoro piacevole, ma nulla di più: calligrafico, manieristico, privo di narrativa; soprattutto è un racconto a cui manca l’elemento più originale della serie. Aspettiamo di discuterne, però. Prima soffermiamoci sulla vicenda.

Siamo nel 1927, e tutto il mondo di Downton Abbey si mobilità per dare ospitalità a re George V e sua moglie Mary (i nonni dell'attuale regina Elisabetta) che verranno in visita, fermandosi per il tempo di una cena e di una notte. Lady Mary chiede al signor Carson (Jim Carter), maggiordomo in pensione, di riprendere temporaneamente il suo ruolo, ceduto a Thomas Barrow (Robert James-Collier); tra i domestici di Downton e lo staff al seguito dei Reali si scatena una competizione per servire a tavola; mentre Lady Violet si impegnerà affinché Lady Maud Bagshaw (Imelda Staunton), dama di compagnia della regina e cugina stretta di Robert, nomini finalmente il Conte come suo erede.

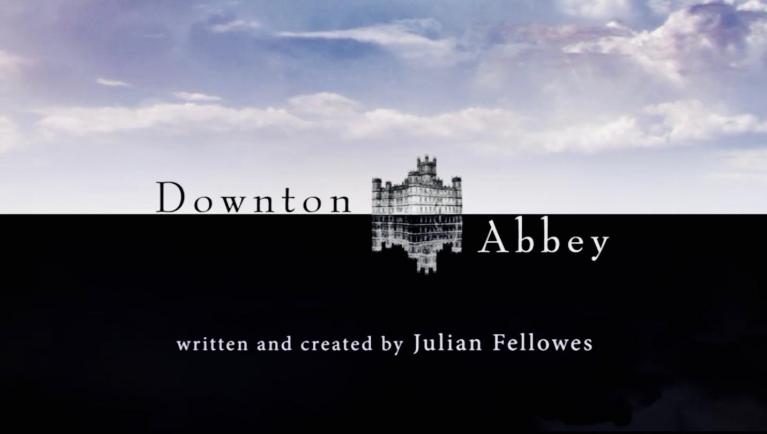

Ciò che manca al film è precisamente ciò che la serie, almeno nei suoi momenti più felici, ha messo in scena con più originalità, vale a dire il senso della fine, inteso, nel medesimo tempo, sia come tema sia come struttura complessiva del racconto. Per capirne e vederne meglio il significato, può aiutarci la figura di copertina che per sei stagioni è stata l’emblema degli episodi di Downton Abbey:

L’immagine è tagliata in due sezioni orizzontali perfettamente simmetriche: c’è una parte superiore, in chiaro, e una parte inferiore e scura, che riproducono il medesimo oggetto, capovolgendolo, come se si trattasse di un corpo posato su un tetro specchio d’acqua. Sdoppiamento e specularità procurano un effetto visivo di mise en abyme, messa in abisso, che è anzitutto letterale, perché l’edificio ritratto è il palazzo di Downton Abbey, ma la sezione che ce lo fa vedere capovolto, nell’oscurità, prefigura anche un minaccioso spettro sprofondato che fa assomigliare l’intera sagoma di Downton, tra l’altro, al mostruoso iceberg contro il quale andò a schiantarsi il Titanic. Il piacere struggente con cui consumiamo e sogniamo le storie narrate nella serie omonima riguarda precisamente questa prospettiva della fine da cui è raccontato lo stile di vita “Downton Abbey”, procurandoci l’esperienza favolosa di qualcosa ormai affondata e che non tornerà più.

Ma è il preciso espediente di intreccio attraverso il quale si costruisce questo senso della fine che rende la serie bella e imparagonabilmente superiore al film che ne è stato tratto. Esso consiste nella presenza e nell’uso del mondo della servitù come prospettiva testuale dinamica del racconto. Il maggiordomo Carson; i camerieri, tra i quali William Mason, morto a causa delle ferite di guerra, il signor Molesley, che alla fine della serie riuscirà a diventare un maestro elementare («non ho mai pensato di meritare niente. Forse mi sono sbagliato»: stagione 6, episodio 7), il signor Bates, veterano di guerra, il signor Barrow, identità irrisolta e consumata dall’invidia per la felicità altrui; le governanti, la cuoca; Daisy, la ragazza di cucina convinta di essere stupida ma che imparerà a leggere, la cameriera personale di Lady Mary, Anna, che sarà violentata dal cameriere di un altro signore; Tom, l’autista irlandese che si innamorerà di Lady Sybil. Ognuno di loro funziona come tirante rispetto alla vita narrata ai piani superiori; e opera anche come elemento metalinguistico, nel senso che ciascuno è, come nell’immagine di copertina, riflesso ora mimetico ora straniante della vita dei Cramwley. Al tempo stesso, ognuna delle vite “di sotto” è una tessera microscopica eppure essenziale del nuovo mondo in arrivo. È in questo sistema di contrappesi che vive, in buona misura, la forza narrativa di Downton Abbey. Tant’è vero che il modello a cui si rifà la serie scritta da Julian Fellowes non è solo il film da lui sceneggiato per Robert Altman: Gosford Park (2001), dove si raccontavano già, con attori che reciteranno anche nella serie, le vite parallele dei signori e dei loro camerieri, in una tenuta di campagna nel 1932:

Gosford Park (Robert Altman, 2001).

Venticinque anni prima, un’altra serie tv inglese acclamatissima Upstairs Downstairs (mandata in onda tra il 1971 e il 1975) aveva raccontato, incrociandole, le vicende accadute tra il 1936 e il 1939 a una famiglia inglese e ai suoi domestici:

Upstairs Downstairs (1971-75).

Anche il padre della protagonista di Sabrina (1954), di Billy Wilder, era un autista, e anche quello era un film che parlava di un incrocio di destini downstairs-upstairs, ma è cambiata prospettiva perché siamo negli anni Cinquanta, e in America.

Piuttosto, tornando in Europa, nel 1939, era uscito il film meno ricordato quando si parla di Downton Abbey, ma che forse è proprio quello di cui più si riprendono la struttura corale e certe atmosfere, vale a dire La regle du jeu, di Jean Renoir, ovvero il primo film che ha raccontato il mondo della servitù, anche qui usando uno schema corale, ma senza trattarlo come uno scenario:

La regola del gioco (Jean Renoir, 1939)

Vale a dire, usando il mondo sotterraneo e subalterno delle cucine come campo di relazioni significative da cui riguardare, anche per rimetterlo in prospettiva e comporlo diversamente, il fascino irresistibile di uno stile di vita sofisticato sempre più evanescente e futile, al pari di una danza di spettri.

«I’m such a trump»: sono proprio una che non vale niente. «Sembro la stessa di dieci anni fa», dice Daisy, l’aiuto cuoca, specchiandosi nel fondo lucido di una padella, in una scena tanto piccola quanto grandiosa del penultimo episodio della sesta stagione:

Mrs Paltmore (Lesley Nicol) e Daisy (Sophie McShera).

Come è eloquente questa immagine – ma l’intera fotografia come i costumi di Downton Abbey – sono elementi testuali portanti del racconto. Come ci parla, attraverso il riflesso deformato, somigliante quasi a un “joker”, di un rapporto con la propria immagine che il sistema di valori aristocratico era abituato a assegnare a priori, a seconda degli spazi fisici sociali e simbolici in cui sei destinato a stare e a rimanere per sempre – in questo caso la cucina, per l’appunto. Ma la capacità di racconto di quell’immagine dipende anche dal momento narrativo di cui fa parte e che la riconfigura, perché noi sappiamo che non è vero che Daisy è la stessa di dieci anni fa, quando faceva la sguattera; come l’intera classe a cui appartiene, il mondo è in movimento, per lei. E sarà anche il fondo di una padella, per adesso, ma Daisy sta uscendo dal sistema in cui è nata («non ci guardano nemmeno in faccia»: Downton Abbey, stagione 6, episodio 4) perché ha cominciato a guardarsi, a cercare di vedersi.

Con la sola ma debole eccezione del personaggio di Mister Barrow, il maggiordomo di casa che potrebbe effettivamente essere l’unico carattere attorno al quale costruire un sequel del film, il mondo “downstairs”, raccontato nel film è ridotto pressoché a una funzione macchiettistica e decorativa. Al contrario, la servitù che aveva preso la scena nella serie Downton Abbey aveva una vita narrativa interessante e significativa, capace, non sempre, a tratti, ma efficacemente, di introdurre delle scintille di polifonia nel tessuto del racconto. Non solo perché molti di loro compongono il destino di un outsider, ma perché anche quando funzionano da riflesso sdoppiato dei loro padroni, svolgono questa funzione in maniera romanzesca, facendoci intravedere, rispecchiandolo, che il fascino del potere, del lusso, dell’eleganza, del privilegio insomma, anche o soprattutto laddove ci esclude, oltre a non essere eterno, come un tempo, può essere anche torbido. Perché coinvolge le emozioni e il simbolico, e dunque è ambiguo, non solo in chi lo incarna scenicamente, ma anche in chi lo guarda e lo rivive da spettatore. Come accade nei sogni, dove, finalmente, i desideri e le rimozioni possono liberare e esprimere forme ambivalenti di vita, di paura o di illusione. È una bellezza tutta finta e dunque tutta vera, quella di Downton Abbey. Perché è la bellezza di un mondo che resterà in fondo agli abissi del secolo breve e non tornerà più; ma proprio per questo continueremo a cercarlo: nei sogni e al cinema.