Venezia 81/2. Corpi, orgasmi e stereotipi glamour

Mancano due giorni e pochi film da vedere ancora, prima della conclusione dell’ottantunesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Prima di ragionare sulle opere principali della competizione Venezia 81, si può notare che molti dei lavori più originali sono passati dagli spazi meno clamorosi, eppure più sperimentali e innovativi delle proiezioni fuori concorso o dei concorsi laterali.

Così, oltre ai lavori già segnalati nella prima parte di queste cronache veneziane, abbiamo visto e apprezzato il documentario One to One: John & Yoko (Kevin Macdonald, Sam Rice-Edwards), ambientato a New York nel 1972; ricostruendo la camera da letto dell’appartamento al Greenwich Village dove i due artisti abitarono quell’anno anche guardando molta televisione, si raccontano intanto, con un montaggio che asseconda l’effetto zapping, i concerti e la militanza politica di Lennon e Ono; The Fisherman della regista ghanese Zoey Martinson, uno dei pochissimi casi (troppo pochi) in cui si sono visti volti neri; il cortometraggio Allegorie Citadine, di Alice Rohrwacher e dell’artista visuale Jr; Peacock, una commedia grottesca dell’austriaco Bernhard Wenger, in concorso alla Settimana Internazionale della Critica; Manas, di Marianna Brennand, visto alle Giornate degli Autori; Bestiari, Erbari, Lapidari, un esperimento di poema documentario in tre atti di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti; L’occhio della gallina di Antonietta De Lillo, presentato alle Notti Veneziane in accordo con Isola Edipo.

Passando invece alla sezione “Orizzonti”, tra i lavori più interessanti c’è Mon inséparable, di Anne-Sophie Bailly, interpretato da Laure Calamy, dove torna uno dei temi più ripresi nei film di questa edizione, vale a dire il tema del corpo come tramite di godimento sessuale. Mon inséparable, inaspettatamente, ci fa vivere, anche ridendo, alcuni tra gli aspetti più rimossi, vale a dire la sessualità dei corpi diversamente abili, o perfino delle loro madri. Senza nessuna forma di patetismo: come sa fare, così bene, il cinema francese (al contrario di quello italiano), quando racconta la vita del mondo popolare senza sentimentalismi ridondanti, gusto per la parlata caratteristica, o compiacimenti paternalistici verso il personale di cucina. Infrangendo il luogo comune della maternità come destino totalizzante, la protagonista di Mon inséparable è una madre (di un ragazzo diversamente abile, a sua volta sessualmente attivo); è una donna che lavora, fa l’estetista, è piena di guai e di responsabilità, senza voler smettere di essere anche una persona con un corpo (meravigliosamente normale) che desidera e che sbaglia.

Abbiamo visto, in generale, tanti attori nudi, assistito a lunghi amplessi, ascoltato orgasmi e spiato tante persone fare l’amore. L’erotica del cinema, da sempre e per fortuna, riguarda anche questo. Come sempre, tuttavia, il punto è cosa fanno accadere le immagini: da qui passa la costruzione di uno stile, di un punto di vista, di un’originalità autoriale. Il film di Guadagnino, Queer, su cui torneremo più avanti, mostra, probabilmente, la scena di sesso gay forse più diretta (e violenta) nel cinema mainstream degli ultimi anni. I godimenti di Nicole Kidman in Baby Girl segnano, visivamente, una frontiera nuova nella messa in scena divistica del godimento femminile – con uno schema della storia che però non ha nulla di nuovo e che corrisponde al principio (proposto in un’immagine finale che non si svelerà, come chiave ideologica del film) per cui una donna saprà tanto più liberarsi quanto più saprà trovare un uomo capace di sottometterla e placarla come se desse un biscotto a un cane (si perdoni la similitudine: è tutto letterale).

Ma questo report è una traccia destinata a chi vorrà cercare nei prossimi mesi i film al cinema e per amore del cinema, dunque, facendo attenzione a non rivelare troppi dettagli, tentiamo una sintesi del concorso cominciando a pensare a chi, ipoteticamente, potrebbe essere premiato.

Sarebbe bello che venisse nominato miglior film The Room Next Door, di Pedro Almodóvar, recitato quasi tutto sui volti di Tilda Swinton e Julianne Moore. È un fratello stretto, per tematiche e motivi, del precedente Dolor y Gloria. Le protagoniste sono amiche di gioventù e hanno seguito, allontanandosi, possibilità diverse di stare al mondo da adulte (vita attiva, come reporter di guerra, versus vita contemplativa, da scrittrice). Le due donne si ritrovano dopo molti anni, quando una delle due sta male, e anche stavolta la loro diversità (paura di morire versus paura di vivere senza dignità) si confronta e si completa, in un film che narrativamente è tutto giocato sull’opposizione (anche spaziale, oltre che simbolica) tra stare dentro e stare fuori; in termini formali il lavoro di regia trova una risposta a questa antitesi “stando accanto”, facendoci vivere dialoghi e situazioni essenziali. Julianne Moore meriterebbe la Coppa Volpi miglior interpretazione femminile, se il premio non venisse assegnato a Fernanda Torres, protagonista di Ainda estoy aqui (Sono ancora qui), il film diretto da Walter Salles (il regista di Central do Brasil, 1998), e tratto dal libro del figlio di Rubens Paiva, ex deputato del partito laburista brasiliano, fatto sparire nel 1971 dal regime.

Anche Leurs enfants après eux: I loro figli dopo di loro, tratto dal romanzo di Nicholas Mathieu (Prix Goncourt 2018) potrebbe essere un film premiato. È diretto da due fratelli gemelli Ludovic et Zoran Boukherma e racconta un’adolescenza (in una valle della Lorena), nell’arco di quattro estati negli anni Novanta. È un film con un impianto classico, che contiene delle scene molto belle, intense, grazie alla capacità, molto francese (in senso positivo), di usare i dettagli in senso anticaratteristico: come gli oggetti domestici o gli abiti, per esempio, che non fanno mai solo arredo, ma raccontano silenziosamente un’epoca. Come la maglietta da figlio di un operaio (con la scritta pubblicitaria “Agrigel” sul petto), indossata dal protagonista quando si presenta a una festa in casa di figli di gente ricca e vestita bene (il proprietario è un radiologo). Nulla è detto, spiegato, irriso, ma ecco in un particolare (come molti altri) la capacità di narrare le differenze sociali e materiali che regolano la durata della gioventù: sei giovane, oppure no, resti tanto più giovane quanto meno arrivi da un ambiente povero.

Succede anche nell’altro film francese in concorso, Jouer avec le feu (diretto in questo caso da due sorelle: Delphine e Muriel Coulin) interpretato da un bravissimo Vincent Lindon: il racconto della violenza fisica si intreccia alla violenza (invisibile) delle disuguaglianze sociali. Lindon potrebbe meritare e ricevere il riconoscimento per la miglior interpretazione maschile, in alternativa (e in ordine di preferenza) a Adrien Brody, protagonista di The Brutalist, di Brady Corbet: un’opera tra le migliori, anche con le sue imperfezioni e malgrado certe scene ridondanti. László Tóth, il protagonista, è un architetto ebreo ungherese sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti e fuggito in America. Il film non è il racconto di una biografia, ma un esperimento ambizioso di racconto di una soggettività annichilita (la recitazione di Brody, la sua malinconia umoristica e indecifrabile è perfetta). The Brutalist rappresenta una vita diventata inenarrabile, abusata; e la chiave del film consiste nella scelta del lavoro di Brody, sia come attore, sia, nella finzione, come architetto, per dare materialmente forma visiva e cinematografica a un’esistenza sempre nervosa e al tempo stesso sempre bloccata come un pezzo di marmo.

Assieme a Brody, Daniel Craig, protagonista di Queer, di Luca Guadagnino, sembra finora il candidato più favorito per il riconoscimento come miglior attore. Interpreta William Lee, un omosessuale cinquantenne, un vizioso, un “pervertito” tossicomane in crisi di astinenza che, come molti americani expat, vive a Città del Messico. Nel 1952, all’epoca in cui William Burroughs ha scritto il romanzo da cui è tratto il film, essere “queer” significava essere gay, ma pure praticare stili di vita e letterari disturbanti, e questa carica di consapevole aggressione al linguaggio e al senso comune (tanto che il libro sarà pubblicato per la prima volta soltanto nel 1985), l’impulso a dare il voltastomaco, in termini stilistici, di cui la prosa di Burroughs è portatrice, sono sicuramente cercati anche come tono di fondo del film, proprio nell’interpretazione di Craig, che porta sulla scena un corpo frenetico continuamente dis/integrato dal malessere fisico e dall’ansia febbrile di possedere Eugene Allerton, uno studente appena arrivato, di cui si appassiona, toccandolo ossessivamente, inventandosi continuamente nuovi numeri per convincerlo a stare con lui. Fino a trascinarlo nella giungla, in cerca di una santona che fornisca e prepari loro l'ayahuasca, il decotto dai poteri psichedelici. Questa girandola surreale di azioni e allucinazioni che si rincorrono in Queer avviene però in un mondo di cui si sente spesso la falsificazione e l’effetto di cartapesta – il Messico è uno stereotipo, l’ambientazione nella giungla assomiglia a un film di Tarzan.

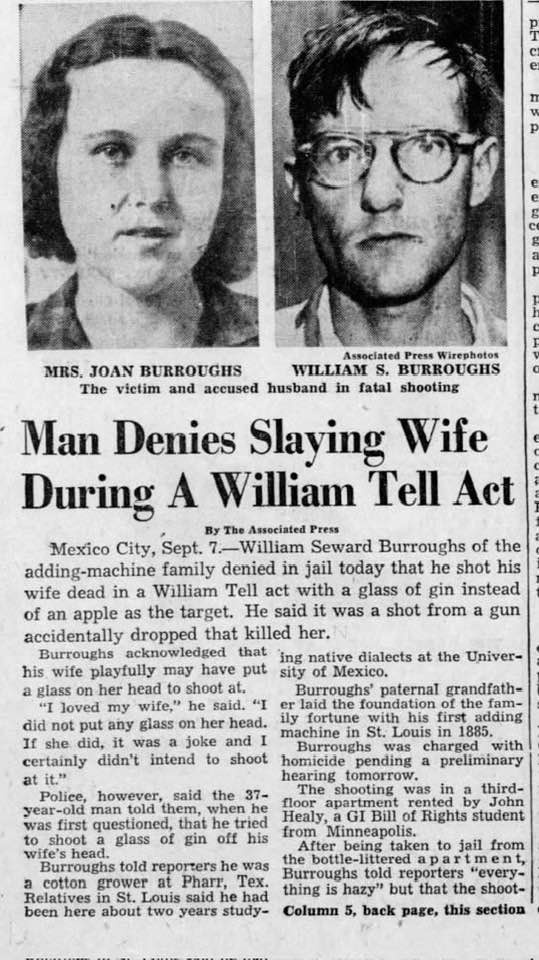

Leggendo Burroughs viviamo la pressione di un rimosso, forse anche del sangue e del colpo di pistola reale con cui pochi mesi prima, nel 1951, sempre in Messico, Burroughs aveva ucciso la moglie, Joan Vollmer, mirando a un bicchiere sulla sua testa.

Di questo mondo così non conciliato e disperante torna la stessa montatura degli occhiali: molto bella, molto glamour. Ma forse il glamour non basta.

Leggi anche:

Venezia 81/1. Spettri in laguna | Gabriele Gimmelli