24 febbraio 1979 / Luigi Di Sarro, un artista da ricordare

Il 24 febbraio del 1979 moriva a Roma Luigi Di Sarro. Erano gli anni di piombo, un periodo denso, cupo e violento per l’Italia, politicamente e culturalmente, in cui i fermenti politici del decennio precedente, la mobilitazione di giovani, operai, donne, studenti, venivano catturati nel vortice della “strategia della tensione” e della lotta armata. È in questo contesto agitato che nasce la “legge Reale”: nel 1975, il governo Moro introduce in nome della lotta al terrorismo un inasprimento della legislazione penale, consentendo tra l’altro alle forze dell'ordine di usare le armi non solo in presenza di minacce esplicite. Molte sono state le vittime innocenti di quella legge (254 morti e 371 feriti nei primi 15 anni di applicazione) e tra queste Di Sarro, ucciso a due passi da San Pietro a Roma, mentre tornava in automobile a casa da una festa.

Aveva 37 anni, era un artista.

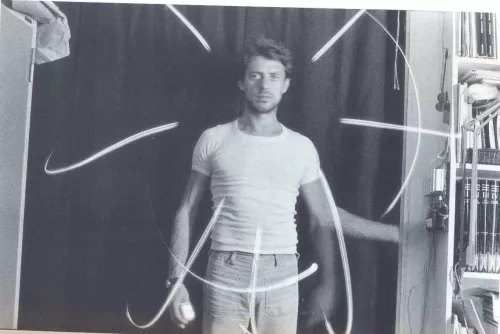

Luigi Di Sarro, Autoritratto, Scrittura luce e movimento in tre posizioni, 1975.

Dagli anni Sessanta aveva lavorato con tecniche e linguaggi diversi, secondo un’attitudine sperimentale e aperta, attenta, prima che alle immagini, al loro processo costitutivo, coerentemente alla sua ‘altra’ formazione: quella di medico. Fin da giovanissimo (era stato dal Ginnasio allievo di Carlo Alberto Petrucci) Di Sarro si avvicina infatti all’arte con la disposizione dello scienziato, dimostrando, con ogni materiale e tecnica con cui si cimenta – dal disegno alla pittura, dal collage alla fotografia, dalla scultura all’azione – un grande interesse per il potere germinativo di forme e idee. «Ci sono moltissime matrici forma nel suo repertorio – mi raccontava la studiosa di fotografia Marina Miraglia quando la incontrai ormai dieci anni fa, proprio per parlare di Di Sarro – … sembra che le forme naturali e quelle create si possano integrare, perché tutto è reale».

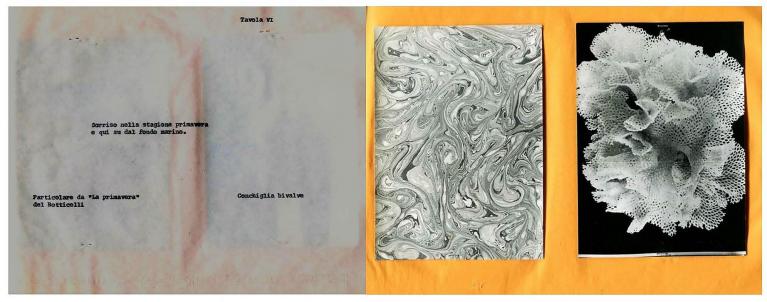

Luigi Di Sarro, Atlante di morfologia comparata, tav. VI, 1971-1972.

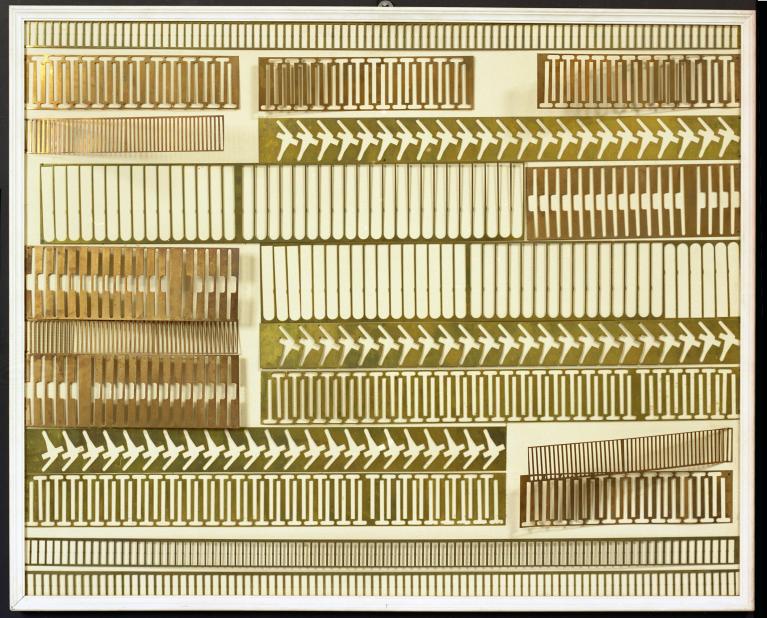

E infatti ben prima del suo Atlante di morfologia comparata (1971-1972), dove foto riprese dalla natura sono morfologicamente accostate a opere d’arte, l’artista si interroga sull’oggetto-forma attraverso i media più diversi, come nelle ante di armadio coperte di ritagli di riviste (Senza titolo (collage di riviste), 1966-1968), nella forma quadro-superficie reinventata dall’impiego delle risulte del taglio di chiavi (Senza titolo (scarti seriali in metallo), 1971), nelle sue sculture in tondino di ferro, le cui forme diventano, con la luce, dispositivi che proiettano su pareti e pavimento segni-disegni (Senza titolo, tondino di ferro, 1970 ca.) – o nelle fotografie dove il segno-scrittura diviene una grafia del corpo (Senza titolo, (scrittura luce), 1970 ca.).

A Di Sarro non interessavano le distinzioni tra figurativo e astratto o la scelta di un linguaggio elettivo, lo appassionava invece l’idea che il segno, qualunque fosse e comunque fosse fatto, diventasse cosa viva, una matrice da seguire in un cammino sempre nuovo attraverso i fenomeni del movimento, del riflesso, del colore e della luce.

Oggi, a quarant’anni dalla morte, è uno di quegli artisti di cui è importante parlare, da riscoprire, non per la sua fine tragica e insensata, ma perché degli anni che ha vissuto con passione il suo percorso restituisce bagliori vitali che illuminano l’oggi, con il beneficio tra l’altro di poter essere letto senza le briglie che alle volte la storia dell’arte e la critica si impongono.

Luigi Di Sarro, Senza titolo, Scarti in metallo 1971, metallo su tela, cm 100x100.

La sua è infatti una personalità ‘naturalmente’ dentro i decenni Sessanta e Settanta, centrali per lo sviluppo delle poetiche contemporanee: pur non avendo mai aderito a gruppi o etichette – era insofferente alle definizioni e alle costrizioni – il suo spirito sperimentale rispecchia perfettamente il passaggio dall’immagine all’oggetto, e dall’oggetto allo spazio e all’esperienza che ha caratterizzato le pratiche artistiche in quegli anni fertili e, ancora più importante, la generale riflessione che, non solo in Italia, ha portato a ridiscutere i mezzi e i modi di fare arte, di parlare di arte, di mostrarla e comunicarla.

Di Sarro è figlio di quella stagione eccellente in cui nascono nuove immagini, da intendersi proprio secondo la radice latina di ‘imago’, ovvero 'imitazione', 'forma visibile', cioè riproduzione della realtà vista in un’oscillazione tra presenza e assenza, visibile e invisibile. Due polarità che da sempre alimentano il dibattito sull’immagine a livello storico artistico ma anche psicologico e filosofico, determinando sostanzialmente due macro-atteggiamenti, così ben rappresentati dall’arte di quei decenni: uno tendente alla valorizzazione dell’aspetto mimetico delle immagini e l’altro della loro natura di linguaggio, entrambi sorretti da un'idea riassunta in una celebre battuta di Picasso: l'arte come menzogna capace di raccontare la verità.

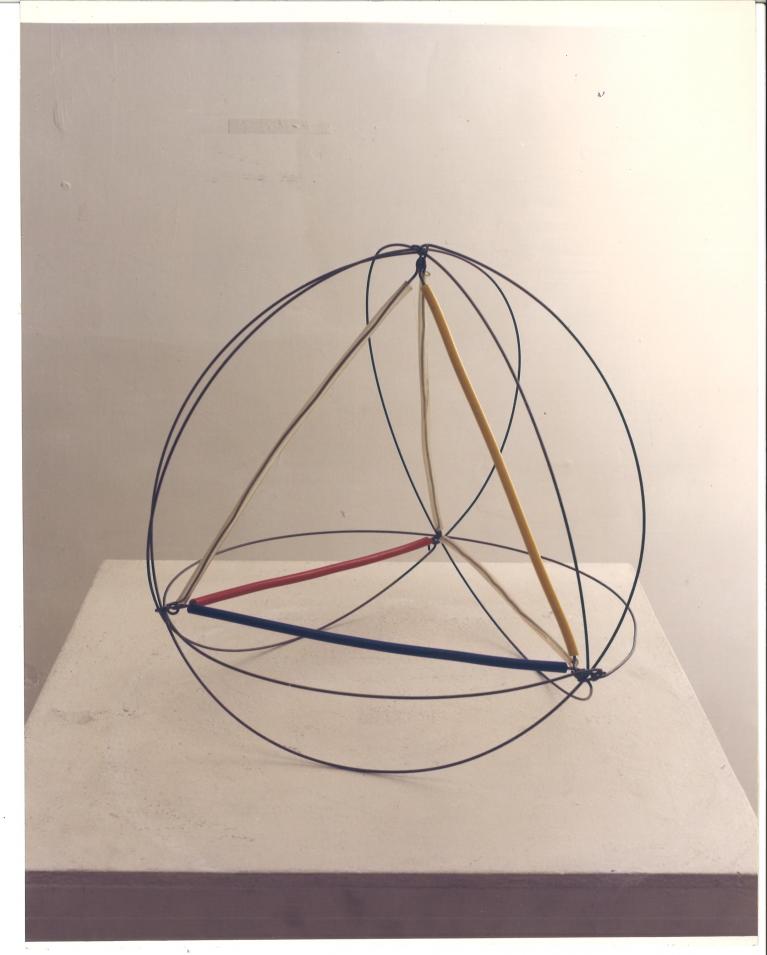

Luigi Di Sarro, Senza titolo, Scultura in tondino di ferro, 1971.

E difatti è propria di quel periodo, oggi tanto osservato e al centro di ricorrenze e anniversari, la trasformazione dell’opera in dispositivo estetico fonte di altre immagini e pensieri al di fuori di ogni convenzione linguistica, una “struttura” che sfida la triade delle belle arti «originalità, originale, origine». Si domanda ad esempio Di Sarro: “Potremmo ancora comunicare se la contaminazione del linguaggio mette in crisi il dialogo? …per ora vale considerare la stessa ambiguità una caratteristica connotazione iconografica del nostro tempo. Molte sono le cose che l’uomo può non capire, ma forse rappresentano il documento di una cultura in divenire”.

Coerentemente a ciò che aveva prefigurato Clement Greenberg parlando delle avanguardie, l’arte di questi decenni cruciali séguita in un processo inarrestabile: non si pone più di fronte alla realtà e alla storia, alla ricerca di armonia, equilibrio, o bellezza, ma di conoscenza e cognizione in un percorso in cui arte e realtà arrivano a interrogarsi sul loro stesso vocabolario. Così il vuoto, il neon, il corpo, il catrame, i materiali poveri, le idee, decidono la natura di opere d’arte che non sono propriamente né dipinte né scolpite e si possono esporre non solo nei musei e nelle gallerie, ma anche per strada, in spazi neutri o nelle pagine di libri e riviste, che rendono ambigue le forme del quadro e della scultura, come il valore materiale e autoriale della ‘cosa’ d’arte.

Luigi Di Sarro, Senza titolo, Collage di riviste, 1966-1968.

Alla maniera delle avanguardie le neoavanguardie devono rispondere a un’attualità mutata: come quando Filippo Tommaso Marinetti nel Manifesto del 1909 affermava che “spazio e tempo morirono ieri”, così gli artisti, tra il sesto e il settimo decennio del Novecento, si trovano a ricercare altre vie (nel contesto italiano accompagnati da una particolare dimensione ‘emotiva’). E Di Sarro è tra questi.

La forma del tetraedro, il solido a quattro facce triangolari equilatere da lui spesso impiegata, ne è un esempio. Presente in numerosi appunti riguardanti gli argomenti più vari, dall’arte alla politica, il tetraedro è sviluppato anche in forma plastica in filo di ferro, oppure progettato in una versione smontabile, per proiettare nello spazio l’azione di quella che Di Sarro definisce “la macchina linguistica”, “la quarta dimensione”, “la simmetria rotatoria”, “la dinamica del linguaggio”, “la polarizzazione culturale”, in grado di sostituire alla logica degli opposti quella a quattro poli. Un oggetto-forma, il tetraedro, che l’artista disegna, dipinge, costruisce, spesso rifotografa e realizza in diversi prototipi come si trattasse di modelli ad uso scientifico-formale, oggetti quindi aventi lo scopo di analizzare, studiare e comprendere i fenomeni – naturali o umani – associando alla maniera galileiana “sensate esperienze” e “dimostrazioni necessarie”, investendo infine la percezione individuale in qualcosa di universale (Senza titolo (Sviluppo del tetraedro), 1969).

Luigi Di Sarro, Tetraedro globo, 1970.

Si domanda l’artista nei suoi appunti: “È possibile [...] studiare da un punto di vista strutturale la natura? [...] Dove mettiamo l'osservatore e cosa è lecito guardare? [...] Possiamo determinare i limiti del campo di osservazione e valutare i mutamenti che ivi avvengono, se noi stessi siamo già indeterminati e in movimento?”. La questione trova possibili molteplici risposte nei suoi lavori, soprattutto dimostra quanto l’approccio di Di Sarro, nel caso del tetraedro, come in moltissime altre sue opere, attesti l’aspetto più interessante e seminale degli anni che ha vissuto e partecipato come artista: lo sforzo della sua generazione a dare seguito alla necessità, inizialmente intuita da una élite, di rifondare sulla propria responsabilità una visione del mondo. Di quello sforzo restano oggi tracce sensibili che ricordano le scoperte sull’elettricità biologica di Luigi Galvani per cui la rana che si anima da morta, lo fa sì perché è un serbatoio di elettricità, ma anche perché ne è un rivelatore sensibilissimo. Le rane, ça va sans dire, siamo noi.