Uomo ambiguo / I filosofi e Macron

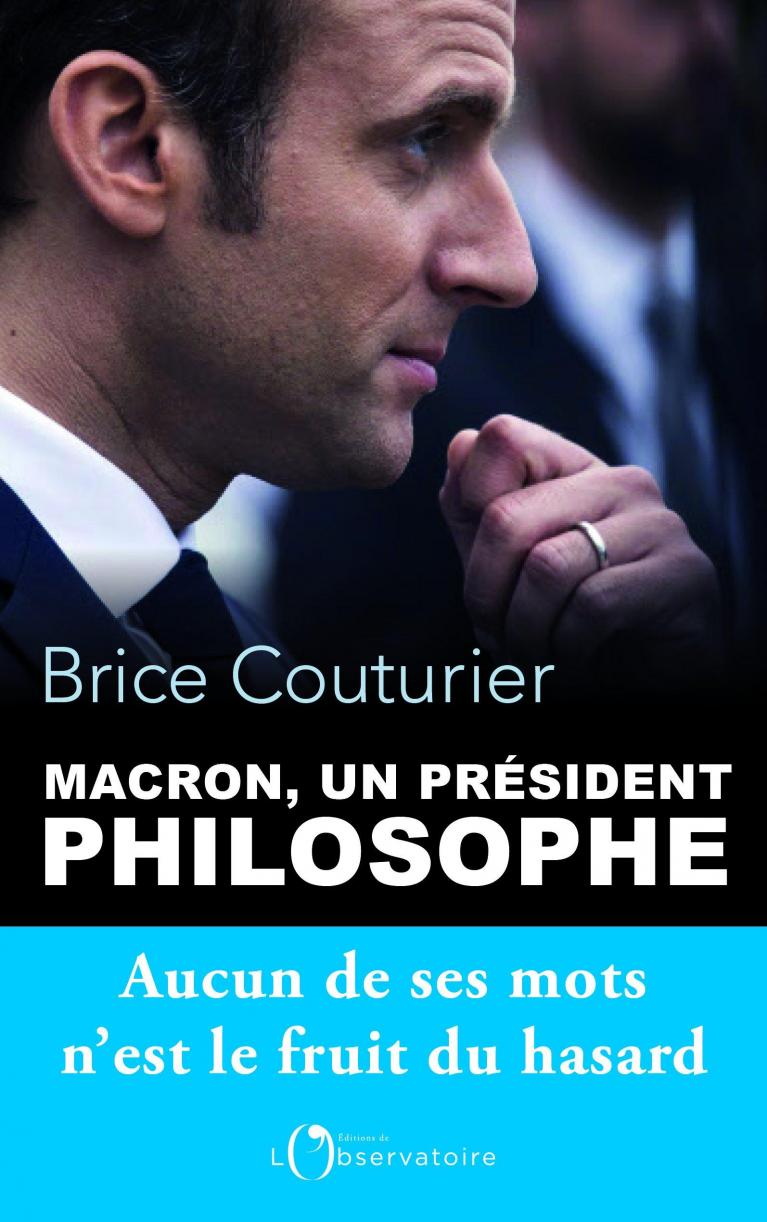

Secondo una leggenda metropolitana Enrico Cuccia, dopo aver deciso quale trust finanziare e quale far colare a picco, scriveva romanzi e poesie che pubblicava sotto pseudonimo. Come se chi detiene il potere (politico, finanziario, industriale) sentisse forte la tentazione di disfare di notte la tela che tesse di giorno. Il possesso del potere sembra essere legittimato da una fonte la cui natura non è però quella del potere. Assistente di Paul Ricoeur e tesista di Etienne Balibar, forse la fonte di Macron va cercata nella filosofia. Di Macron, «capace di audacia e trasgressione», Edgar Morin avverte la «straordinaria ambiguità d’essere un intellettuale con una cultura letteraria e filosofica e un uomo che ha fatto carriera agli antipodi della filosofia, nelle banche e nella finanza». Su questo argomento sono usciti in Francia Macron, un président philosophe di Brice Couturier e Il nuovo potere (sottotitolo italiano: Macron, il neo-protestantesimo e la mediologia, Franco Angeli, Milano 2018) di Regis Debray.

Per Debray l’azione di Macron è all’insegna di un pensiero neo-protestante. Lo aveva già detto Sloterdijk, in un’intervista a L’Obs: nella dichiarazione fatta a inizio mandato di voler «moralizzare la vita pubblica» Macron simpatizza con lo spirito di trasparenza che appartiene all’indole puritana. Macron è un agente consapevole della transparency international, nome di un’organizzazione che si occupa di corruzione ma anche «principio pubblicitario che lotta contro il principio dell’autorità» e che «rappresenta la lunga saga della democrazia, dall’affaire Calas fino al Watergate» (p. 23). Gli accordi negoziati dal basso che sostituiscono il contratto nazionale, il principio del federalismo che rimpiazza l’affectio societatis del codice civile francese, rendersi ostaggio di un fact-checking compulsivo in tempi di campagna elettorale permanente, tutte queste cose significano «dimenticare Firenze per tornare a Stoccolma, per sottrarsi da un dubbio chiaroscuro dove, per almeno tremila anni, il sublime si stringe con l’infame» (p. 28). Tutte prove che Macron, nuovo volterriano e Anti-Machiavel, risponde alla domanda di trasparenza in cui sembrano compendiarsi e, poco eroicamente, esaurirsi gli slanci democratici di un’intera generazione. Macron è l’araldo del «do it yourself, incoraggiato da una società dell’accesso dove tutti possono imparare senza insegnanti» (p. 39), «evangelista in marcia […], coach predestinato sia dell’escursionista sia dell’investitore, entrambi abbonati, il povero e il ricco, a una mobilità costante» (p. 45).

Per la Chiesa (ma anche il comitato centrale del Pcus e la Democrazia cristiana) il “popolo” – ammesso che questa entità fantastica esista – è fatto di bambinoni che devono essere educati e non vanno messi a parte degli arcana imperii. Il cattolicesimo del segreto è la regola aurea di ogni esercizio del potere. Il pastore non deve spiegare al gregge dove lo sta portando e se il gregge si ribella al pastore finisce presto nel crepaccio. Secondo i Protestanti, invece, siamo uguali davanti alla Legge che puntualmente ci castiga per le nostre menzogne e viltà: siamo tutti immaturi allo stesso modo, quindi le informazioni possono-devono circolare liberamente, perché nessuno siede su uno scranno più alto, nessuno ha il diritto di nascondere qualcosa agli altri e decidere per loro. Sul suolo di questa convinzione sono spuntanti il giornalismo d’inchiesta, le case di vetro e acciaio, i referendum e la democrazia diretta dei popoli nordici che un tempo avevano l’abitudine di confessarsi non a un prete, ma in pubblico, guardandosi in faccia. Ecco perché oggi non ci sembra così peregrino chiamare a raccolta l’intera comunità per decidere su cose di cui nessuno di noi sa quasi nulla – l’energia nucleare, i vaccini e la sottoscrizione degli accordi commerciali: perché siamo tutti protestantizzati.

Può darsi che l’ossessione della trasparenza – il cuore che si scalda sempre e soltanto per corruttele e vitalizzi, vitalizzi e rimborsi, rimborsi e scontrini – venga dal brodo della cultura nordica. Debray ne è profondamente convinto, ma non è detto che abbia ragione. La general confession e il public grovel delle comunità protestanti, in realtà, diminuiscono, invece di aumentare, l’importanza di ciò che viene confessato. Le cose confessate davanti a tutti diventano di tutti e così i peccatori finiscono per distinguersi gran poco al loro interno. Ai protestanti resta incomprensibile il prestigio che i cattolici assegnano al peccato. È difficile che un tedesco o uno svedese si faccia bello delle proprie inclinazioni naturali (quanto ho bevuto ieri…, quanto ho fumato…, quante me ne sono fatte…), non perché non pensa siano disdicevoli ma perché non ci vede niente di speciale. Il protestante riscopre la propria singolarità non nel peccato ma nella grazia che libera dalla Legge, se e quando viene “chiamato”. Una volta che è stato chiamato, però, non c’è granché da dibattere, non ci sono segreti da nascondere o propalare, perché – ce l’ha spiegato Heidegger – il richiamo della coscienza non dice niente. La grazia non è chiacchierona, e non è nemmeno un segreto da custodire: è una diversa forma di segreto, un segreto per sua natura inconfessabile e che obbliga alla solitudine. Quel che Macron ha di neo-protestante si è visto la notte dell’elezione nei tre minuti e mezzo di passeggiata per raggiungere il podio davanti alla piramide del Louvre, senza ali di folla, senza nessuno vicino. Non incipiente “culto della personalità”, ma immagine concreta di quel che Macron ha chiamato il «cammino intimo e segreto» delle proprie esperienze intellettuali, quando viveva in una «réclusion heureuse».

Non è vero – come vorrebbe Debray – che il neo- o il vetero-protestantesimo fanno a cazzotti con le astuzie e il savoir faire della politica. Come ha scritto il nostro Andrea Emo: per via religiosa Lutero è arrivato allo stesso risultato di Machiavelli che liberava dalle leggi e dalle colpe l’uomo politico, cioè l’uomo creatore. La creazione, la potenza del nuovo, abita la personalitas che – diceva Duns Scoto – ha bisogno della ultima solitudo come ciò che rende possibile la relatio trascendentalis. Solitudine e relazione non si contraddicono, il consorzio civile e l’animus impolitico spesso si alimentano reciprocamente. La solitudine è il rocchetto che gira su se stesso per dipanare il filo della relazione. «Anche se provo ad avere un metodo collegiale, la chiave di volta sei tu. Non ci sono più le persone a cui puoi dire qualcosa in modo ingenuo. C’è una parte irriducibile di mistero, la necessità della segretezza. Ritrovi una specie di spessore metafisico. Non è una funzione, è un essere» (Macron allo scrittore Philippe Besson).

L’espressione ausiliaria che Macron ha sempre in bocca, en même temps – al tempo stesso –, ha a che fare più con il pensiero della complessità di Edgar Morin che con la dialettica di Ricoeur. L’azione politica deve fare in modo che le tendenze di sistema vengano conciliate senza conciliarsi, stiano insieme in modo dinamico, producendo mulinelli in cui le forze avverse prendono a vorticare, come quando la corrente incontra sul fondo del fiume una pietra solitaria che fa tornare indietro parte del flusso. Macron non è la vittima regale dell’«illusione del tempo: vivere insieme senza differenze, […] la politica depoliticizzata, la società senza Stato, o come una sorta di piattaforma digitale» (p. 64). Egli è Stoccolma e allo stesso tempo Firenze. La politica di Macron cerca di comporre ritmi differenti: decisioni tattiche e strategiche, i tempi lunghi degli organismi internazionali e quelli veloci dell’amministrazione interna, il modello liberale per la nascita d’impresa e scelte progressiste nella spesa pubblica, dentro «un Paese fatto di calcare, di scisto e argilla, cattolici, protestanti, ebrei e musulmani». In questo patchwork geologico, storico e antropologico il vortice più importante è quello che si produce tra essere e funzione, mistero e pubblicità, solitudine e società. «La Francia», scrive Macron, «una e differente, misteriosa e trasparente, fedele e scettica»: non la France éternelle dei nazionalisti e degl’impauriti, ma la Francia che, diceva Proust, è «tradizione al tempo stesso antica e diretta, ininterrotta, orale, deformata, inesplorabile e vivente».