Passato da ricordare / Piazza Fontana cinquant’anni dopo

Una foto di copertina

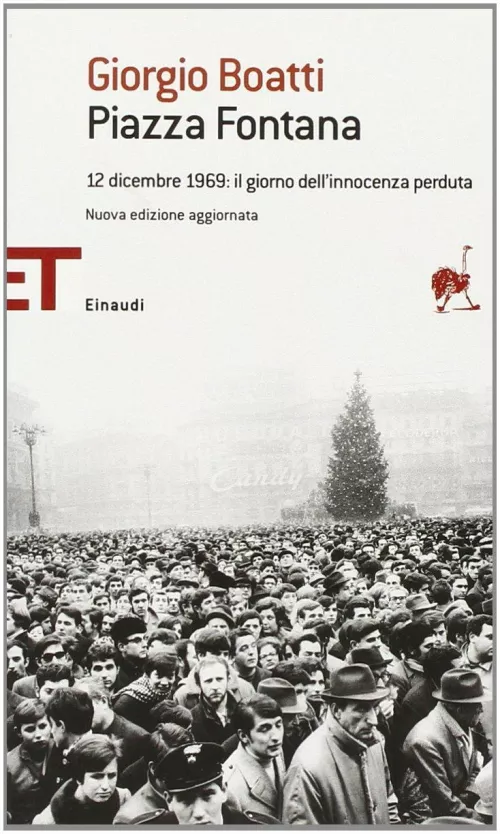

È immensa la folla che lunedì 15 dicembre 1969, tre giorni dopo la strage alla Banca dell’Agricoltura in Piazza Fontana, riempie ogni angolo di piazza del Duomo, a Milano, per i funerali delle vittime.

Le immagini di quel pomeriggio fanno il giro del mondo; occupano l’apertura dei telegiornali italiani (sono solo i TG della Rai, il TG1 e il TG2, rigorosamente in bianco e nero); si impongono sulle prime pagine dei quotidiani.

La risposta all’appello del comune di Milano, dei sindacati, delle forze democratiche, a riunirsi in Duomo, è stata corale. Decine di migliaia di persone sono confluite sin dall’alba lungo le strade. Tantissimi gli operai in tuta. Al passaggio dei carri funebri fa ala una siepe umana fittissima: quasi un abbraccio protettivo che si stringe attorno alle famiglie delle vittime.

In certi momenti il silenzio, nella piazza, toglie il respiro. Vale più di qualsiasi parola nel condannare la violenza efferata della strage. Nell’aria si avverte, quasi in modo palpabile, l’angoscia che sovrasta tutti per un momento tra i più drammatici che la giovane Repubblica, sorta vent’anni prima, abbia mai affrontato. All’ingresso del Duomo campeggia un cartello «Milano si inchina alle vittime innocenti e prega pace».

Lo si riesce a leggere sin da lontano (i caratteri che compongono la parola «innocenti» spiccano, sono i più grandi). Un albero di Natale svetta al centro della piazza. Suggerisce che Natale è vicino e, tuttavia, quanto mai distante dai pensieri che aleggiano su quei giorni. Il sagrato del Duomo è un mosaico infinito di visi. Gli scatti dei fotografi li fissano per sempre, fermando il tempo. Una di quelle immagini ha fatto da copertina alle prime edizioni di questo libro. Nell’osservarla, mi viene naturale sostare su ogni particolare. La si vorrebbe esplorare, per l’ennesima volta, in ogni dettaglio, cercando puntigliosamente il succedersi dei tanti volti. Si potesse vagliarli, uno per uno, sono certo non mi sarebbe impossibile intravedere facce conosciute. E imbattermi, anche, nel ventenne che ero allora.

Questa constatazione induce a comprendere come il cinquantenario di un evento si distingua da altri anniversari. Abbia in sé qualcosa di particolare.

Rappresenta infatti il superamento di un limite temporale irreversibile, quello che scandisce il succedersi delle generazioni. Il cinquantenario è una frontiera e una terra di nessuno. Quella dove la schiera di coloro che hanno vissuto, in modo diretto e consapevole, lo svolgersi dell’evento che si intende rammentare, si va restringendo e in modo sempre più netto.

Anche chi allora aveva vent’anni o poco più, trascorso il mezzo secolo che ormai ci divide da quei giorni del dicembre 1969, sa che il suo cammino si sta avvicinando alla meta: «Gli anni della nostra vita sono settanta/ottanta per i più robusti», ammonisce con rude veridicità il salmo 90.

Il cinquantenario di un evento costituisce uno spartiacque collocato nella memoria collettiva. Indica fin dove una comunità può ancora attingervi in modo diretto, attraverso la testimonianza di chi c’era.

Il cinquantenario è una sorta di ultimo appello. Raduna, attorno a un accaduto che si sta facendo sempre più lontano nel tempo, l’esigua pattuglia dei contemporanei al suo accadere. Testimoni di un evento – nel caso concreto, la tragica pagina di Piazza Fontana – che ha mutato il cammino del Paese e che è entrato nelle loro esistenze con l’impatto di quella pragmatica, a volte contraddittoria, complessità che solo le cose vissute hanno. Declinandosi poi in un ventaglio di così significative, differenziate, spesso discordanti, esperienzialità, quali nessuna narrazione storiografica e nessun rigore metodologico potranno mai esaustivamente rendere e trasmettere, alle generazioni che verranno.

Una dedica.

Dalla strage era trascorso poco meno di un quarto di secolo quando questo libro veniva alla luce. Eppure, già allora, andavo a dedicare il mio lavoro a «tutti coloro che si sono ricordati di non dimenticare».

Una dedica niente affatto casuale. Infatti anche se la verità storica sulla strage era ormai emersa, e da tempo, in modo inoppugnabile, con l’indicazione della responsabilità della cellula neonazista operante a Padova e in altre località del Veneto, lo snodarsi della vicenda giudiziaria era stato labirintico. Quasi surreale. Con conseguenze sempre più evidenti non solo nella percezione e comprensione di quegli eventi presso la maggioranza dei cittadini ma, anche, nell’erodersi progressivo della credibilità e affidabilità delle pubbliche istituzioni presso l’intera opinione pubblica.

Come ha riassunto recentemente, in pagine di magistrale precisione, Benedetta Tobagi nel suo libro Piazza Fontana. Il processo impossibile (Einaudi, Torino 2019), questo procedere ha segnato un gravissimo scacco delle istituzioni dello Stato e della giustizia italiana. In particolare i nostri concittadini sono stati sottoposti, su una vicenda così decisiva, a una sorta di training sistematico al disincanto civico.

Condannati a essere spettatori di un inverecondo spettacolo dove il confine tra il male e il bene, l’etica politica, il senso della legalità e della libertà hanno fatto un passo indietro, lasciando spazio al cinismo, all’imbroglio, all’omertà e, talvolta, alla complicità.

E anche all’impunità per gli stragisti. Infatti ai principali responsabili – che, seppure in modo obliquo, alla fine sono stati indicati in modo inequivocabile in una sentenza emessa dalla massima istanza giudiziaria – è stata consentita, di fatto, l’impunità (per il principio ne bis in idem, che non consente più di chiamare in giudizio chi è stato assolto per lo stesso reato una prima volta).

Così, anno dopo anno, si è coltivato un nefasto terreno di sfiducia verso le istituzioni, terreno su cui oltre allo sdegno e alla legittima ribellione è cresciuta anche la mala pianta della giustificazione della risposta violenta, del partito armato, del terrorismo inneggiante alla lotta al sistema e alla rivoluzione.

Nel ribaltamento completo dei punti di riferimento e delle visioni politiche avvenuto negli anni successivi alla strage non stupisce che, tra le tante vittime delle azioni delittuose delle formazioni del partito armato, si contino anche alcuni dei magistrati che per primi, con coraggio, si impegnarono per individuare le responsabilità della cellula padovana di Freda e Ventura. Quella che dispiega il suo copione stragista dai primi attentati dimostrativi della primavera del 1969 sino al massacro della bomba di Piazza Fontana del dicembre.

Un nome, tra tutti questi giudici, va ricordato: quello di Emilio Alessandrini, assassinato dai killer di «Prima Linea» nel 1979. Alessandrini era stato il giudice istruttore milanese che, con D’Ambrosio, chiamò per primo in giudizio Franco Freda e Giovanni Ventura, i coordinatori della cellula padovana implicata nella strage. Purtroppo accanto alle indagini coraggiose di un manipolo di fedeli servitori dello Stato e alle azioni giudiziarie risolute da parte di magistrati retti, l’iter processuale sulla strage vede – come si ricostruisce in questo libro e come viene dettagliato ulteriormente nel recente saggio della Tobagi – un inverecondo ping-pong di inchieste che si contraddicono e si scontrano. Di condanne perentorie azzerate da assoluzioni insorte perché, nel dibattito processuale, ovviamente si pagava scotto alla sottrazione di prove; all’esfiltrazione di testimoni da parte di uomini dei servizi segreti; alle reticenze e ai silenzi delle istituzioni che, rappresentate dai massimi esponenti politici, facevano scena muta una volta giunti davanti ai giudici.

Tutto questo ha scagliato, già due tre decenni fa, la vicenda di Piazza Fontana in un limbo sempre più inafferrabile. Un limbo, agli occhi dei comuni cittadini e soprattutto delle giovani generazioni, fatto di amnesie e indecifrabilità degli eventi.

Da qui venne, non a caso, la decisione di scrivere questo libro. E quella dedica «A tutti coloro che si sono ricordati di non dimenticare» che lo accompagnava.

Un sottotitolo.

Una foto di copertina. Una dedica. E il sottotitolo che accompagna questo testo: «12 dicembre 1969. Il giorno dell’innocenza perduta».

Sicuramente la strage segna un mutamento di paradigma nella lotta politica in corso in Italia. Non che fossero mancati, anche negli anni e nei mesi a ridosso di quel dicembre, momenti di violenza di piazza. Con spargimento di sangue e dolorose perdite di vite.

Il ricorso però all’attentato terroristico che colpisce obiettivi in modo indifferenziato, sterminando innocenti, aveva pochi precedenti in quegli anni in tutta Europa. L’irruzione, nel nostro Paese, di questa brutale modalità rappresenta un girar pagina imprevisto e sconvolgente.

Una scelta che si collega alla convinzione da parte degli stragisti – sintonici in questo alla strategia di quella «guerra non ortodossa alla sovversione», silenziosamente dichiarata in molti scacchieri europei da ambienti atlantici – che per fermare la sovversione interna occorresse scatenare una guerra non dichiarata, alternativa a quelle tradizionali. Condotta con le tecniche della guerriglia terroristica, già sperimentata dall’OAS in Francia, e dispiegata a suon di attentati (il più grave, il 18 giugno 1961, 28 morti e 100 feriti per una bomba sul treno Strasburgo-Parigi).

Però il riferimento, dopo la strage di Piazza Fontana, all’innocenza perduta non dipende in alcun modo da questi copioni. Né dagli scenari, in elaborazione da tempo in quegli anni da parte dei teorici della guerra non ortodossa, finalizzati a ridisegnare, in modo autoritario, l’architettura costituzionale della nostra Repubblica.

L’innocenza perduta, almeno quella alla quale si fa riferimento nel sottotitolo di questo libro, riguarda chi, il giorno dei funerali, stava dalla parte delle vittime della strage. E assisteva sgomento, nei giorni e nei mesi successivi, alle menzogne sistematiche, ai depistaggi e alle inchieste deviate con cui la strage, ingiustamente attribuita a Valpreda e al suo poco credibile entourage anarchico, rivelava il suo recondito disegno politico. Si presentava come un ariete repressivo scagliato contro la democrazia italiana e, in particolare, contro le formazioni della sinistra extraparlamentare sorte nel biennio 68-69 e rafforzatesi nel corso dell’autunno caldo.

L’innocenza perduta allude a questa realtà, molto concreta e sperimentata, direttamente, già nei giorni successivi alla bomba, da centinaia di militanti delle formazioni della sinistra extraparlamentare. Quelli, ad esempio, che, all’alba del giorno successivo alla strage, vengono svegliati dalle perquisizioni ordinate dalla magistratura e coordinate dalle forze dell’ordine. Perquisiti perché sospettati di detenere nelle proprie abitazioni «ordigni esplosivi» e di svolgere attività sovversive collegate all’attentato di Piazza Fontana.

L’innocenza perduta è anche quel brusco risveglio di tanti anni fa. E quell’accusa, così ingiusta e bruciante, con cui lo Stato – lo stesso che con i suoi emissari dell’Ufficio affari riservati e del Servizio informazioni difesa stava proteggendo i veri responsabili del massacro – presentava la sua maschera brutale e truffaldina a tanti giovani politicamente impegnati. Soprattutto nelle formazioni della sinistra extraparlamentare.

Parte di quei giovani fecero poi scelte gravi e sbagliate: e giustificarono la lotta armata con quel disvelamento del vero volto dello Stato sperimentato di persona. Altri, invece, presero altre strade. Alcuni, in particolare, decisero di voler fronteggiare le menzogne sulla strage tanto autorevolmente e arrogantemente sostenute. Così, quasi senza rendersene conto, intrapresero le attività della contro-informazione, della raccolta di testimonianze e documenti sulle inchieste, dello studio analitico di come le istituzioni repressive dello Stato agivano e operavano.

Diventarono, per farla corta, giornalisti. Erano loro i «pistaroli», ovvero coloro che nelle varie testate italiane si specializzarono nel seguire le varie inchieste aperte sulle trame stragiste e golpiste. E poi proseguirono nel dare puntiglioso resoconto dei processi sulla strage di Piazza Fontana e altre vicende successive. Formarono così una sorta di sbrindellata ma efficace armata informativa, solidale e pittoresca, che un ineguagliabile Marco Nozza, un genio del giornalismo investigativo, ha raccontato nel suo libro bellissimo Il pistarolo. Da Piazza Fontana, trent’anni di storia raccontati da un grande cronista, (introduzione di Corrado Stajano, il Saggiatore, Milano 2006). Diventarono ricercatori, esperti in intelligence, analisti, storici, consulenti (a volte per la magistratura stessa, talvolta per la Commissione stragi).

Erano parte in causa, toccati direttamente dagli eventi che erano accaduti e, al tempo stesso, fecero la scelta di volerli raccontare.

Una scommessa quanto mai difficile e densa di trappole, di interrogativi, sui quali forse non si è stati né pronti né profondi nel produrre risposte esaustive.

Lo ha fatto notare giustamente David Bidussa in “La storia degli anni inquieti. Il dovere e il problema di scriverla” (in AA.VV., Piazza Fontana 43 anni dopo. Le verità di cui abbiamo bisogno, a cura di Stefano Cardini, Mimesis, Milano-Udine 2012) dove, rivolgendosi tra l’altro proprio ad alcune mie pagine, nota che in questa opera di ricostruzione delle vicende passate «ci sono questioni che coinvolgono non solo i fatti, ma gli analisti dei fatti stessi, ovvero chi si fa “storico del tempo presente”. Chi si assume questo ruolo e questa funzione va egli stesso valutato…»

E questo perché, aggiunge Bidussa, «raramente l’indagine storica su un tempo così carico di eventi ha assunto il ruolo di riscrittura dell’identità collettiva e di scavo nel vissuto profondo e nelle lacerazioni di una società come è accaduto a noi in Italia». E tuttavia questo gran lavoro, e forse è questo il veleno immesso dal fattore dell’innocenza perduta nello sforzo di rivisitazione di quegli anni che abbiamo dispiegato, «non ha prodotto una consapevolezza, anzi, ha incrementato il grado ideologico della nostra conoscenza del passato e della lettura del presente».

Valutazioni condivisibili. A patto di poter aggiungere, sommessamente, che quel lavoro di rivisitazione degli eventi da parte della generazione dall’innocenza perduta doveva spesso misurarsi con qualche ostacolo non previsto ma che domandava attenzione, energie. Durevolezza e capacità di non sbagliare. Senza entrare in troppi dettagli, doveva, per esempio, misurarsi con la mai inattiva filiera degli stragisti e dei loro sostenitori. O con qualche tipo inquietante che aveva navigato o navigava sui mari opachi dell’intelligence e dei servizi di informazione e non apprezzava l’emergere di nuovi spicchi di verità.

Personaggi che regolarmente, ad ogni nuovo libro su vicende che li aveva toccati, reagivano. Per esempio aprivano vertenze giudiziarie. Colpendo serialmente decine e decine di giornalisti, e non facendo sconti neppure agli storici. Accendevano cause per diffamazione con richieste milionarie (in lire) di risarcimento. E così obbligavano ad affrontare processi interminabili dove poteva anche accadere – come qualcuno ha sperimentato – che il proprio editore elegantemente si defilasse. Mentre il libro incriminato – e poi prosciolto da ogni accusa – misteriosamente spariva dalla distribuzione. O che si smaterializzasse, quasi non fosse mai stato stampato.

Ma quei tempi sono passati. E le difficoltà, semmai, arrivano da altre insidie. Intanto, giunti alla boa del cinquantenario di quel 12 dicembre 1969 bisogna dunque prendere atto che, anche su un evento così cruciale quale la strage di Piazza Fontana, il passaggio delle consegne tra generazioni è inevitabile. E ormai ineludibile. Concluso il tempo delle rievocazioni e delle rimembranze, dei ricordi ma, anche, delle ricostruzioni storiche puntigliose da parte di chi allora c’era, coinvolto in una contemporaneità che in un certo senso non ha mai avuto fine, almeno per chi ha vissuto quei momenti, si apre una nuova stagione.

È una stagione dove la vicenda di Piazza Fontana può essere affidata solo al vascello della memoria storica e alle vele dispiegate dei ricercatori delle generazioni venute dopo, decenni dopo, quegli eventi. Un passaggio di consegne da guardare con l’ottimismo della volontà: nella speranza che non si stanchino di cercare, con sguardo nuovo, sia tra quanto si ritiene già di conoscere, sia tra ciò che si intuisce non essere ancora venuto alla luce. Né compreso appieno, poiché forse non vagliato da una prospettiva nuova e rivelatrice, atta a ricostruire, con sempre maggiore esaustività, «come effettivamente sono andate le cose».

Certamente, in questo 2019, incombe un paradosso. Vede infatti, in prossimità di questo cinquantenario così cruciale, l’esclusione per la prima volta, nella lunga navigazione della nostra Italia unificata, della traccia di storia dagli esami di maturità che i nostri giovani hanno dovuto affrontare.

Gli esami, come ha detto qualcuno, non finiscono mai.

Vale anche per i popoli e i Paesi. Soprattutto se non vogliono rinunciare a fare i conti con le pagine più tribolate del loro passato.

Questo testo è l’introduzione alla nuova edizione aggiornata del libro di Giorgio Boatti, Piazza Fontana, Einaudi, uscito il 27 ottobre.