Fuoco nero, fuoco bianco / Derrida e la Qabbalah

Che esista uno stretto rapporto fra alcuni aspetti del pensiero di Jacques Derrida e la tradizione ebraica è un fatto ormai assodato, e su questa problematica esistono vari studi d’assieme. Si tratta di analisi che andrebbero prolungate, ma in quest’occasione ci interessa affrontare un compito più modesto, ossia proporre un minimo esercizio di lettura in rapporto ad alcuni passi del saggio derridiano La dissémination. Ricordiamo che il testo costituisce un’ampia disamina, assai poco tradizionale, di un’opera letteraria a sua volta innovativa, ossia Nombres di Sollers.

In questo romanzo, i numeri non figurano solo nel titolo, ma esercitano anche un ruolo essenziale nella costruzione del libro. Come ha ricordato Guido Neri, «Nombres si presenta come un “dispositivo” nettamente programmato nella sua struttura e nel suo funzionamento. Sono 100 capitoletti, numerati in ordine progressivo dal principio alla fine e inoltre in serie successive di 4 (100 è insieme il quadrato della somma 1 + 2 + 3 + 4 e la somma dei cubi di questi numeri)». Non mancano, nell’opera, figure geometrico-numeriche con funzione esplicativa, così come – sul versante più propriamente linguistico – abbonda la presenza di ideogrammi cinesi. Il romanziere richiama a tratti (mediante allusioni o citazioni implicite) passi appartenenti ad opere di scrittori, pensatori e scienziati, ma anche a testi connessi alle varie tradizioni religiose, fra cui quella ebraica. E proprio a quest’ultima, e più in particolare alle dottrine mistiche della Qabbalah, sono indirizzati certi accenni di Nombres che, nel suo saggio, Derrida individua, isola e commenta. La dissémination, infatti, implica a sua volta un gran numero di prelievi testuali, sia da Sollers che da altri, e molto spesso si tratta di citazioni effettuate senza virgolette e senza indicazione dell’autore, a conferma del fatto che il filosofo intende dar vita a un’operazione di scrittura in certo modo analoga, o parallela, rispetto a quella compiuta dal narratore.

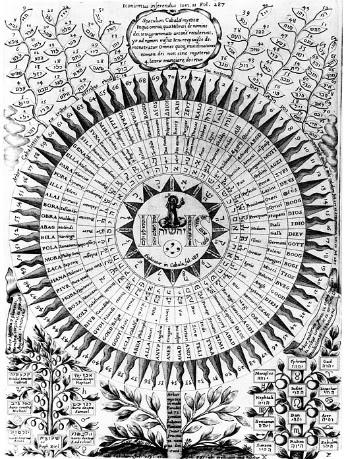

I riferimenti cabbalistici sono concentrati in una sezione del saggio che ha per titolo La colonne. Infatti, dopo aver citato vari punti di Nombres nei quali si accenna a colonne d’aria, Derrida ritiene di potervi scorgere in filigrana «la colonna d’aria inafferrabile dello Zohar […] e colonne di numeri che sono, anche lì, degli alberi […]. Cosa che, unita all’autorità del numero 10 (1 + 2 + 3 + 4), potrebbe […] mettere in scena l’albero delle dieci sefirot che corrispondono ai dieci nomi o categorie archetipici. Safar vuol dire contare e talvolta si traduce sefirot con numerazioni. L’albero delle sefirot, tutto inciso, è immerso nell’En Sof, “radice di tutte le radici”; e questa struttura può essere in ogni punto riconosciuta nei Nombres. Sarebbe solo uno dei numerosi innesti testuali attraverso cui la Qabbalah vi si reimprime».

Proviamo a fare un po’ di chiarezza, a beneficio di chi non abbia alcuna familiarità con la mistica ebraica. Già nel Sefer yesirah (Il libro della formazione), breve testo redatto verso il VI-VII secolo, si diceva della divinità che «grandi colonne intagliò nell’aria inafferrabile». Quanto allo Zohar (Sefer ha-zohar) evocato da Derrida, è una delle più celebri opere cabbalistiche; gli storici ritengono sia stata composta nel XIII secolo in Spagna da vari autori, il principale dei quali dovrebbe essere Mošeh de León. Vi ritroviamo l’immagine della colonna d’aria, o piuttosto di nuvola, che è di origine biblica.

Quando gli Ebrei si misero in marcia verso il Mar Rosso, fu la divinità ad indicare la strada da seguire: «E partirono da Succot e si accamparono in Etam al margine del deserto. Jahweh marciava davanti a loro: durante il giorno in una colonna di nube per guidarli nel cammino; durante la notte in una colonna di fuoco per far loro luce, onde marciare di giorno e di notte». Le due colonne vengono evocate spesso nello Zohar, sia pure in contesti e con intenzioni differenti. Ben più importante, come dottrina cabbalistica, è quella delle dieci sefirot, sulla quale Gershom Scholem ha fornito importanti chiarimenti nelle sue opere, e in particolare in un libro da cui Derrida, pur senza citarlo, riprende parecchie idee e persino singole espressioni, come avremo modo di constatare. Scholem spiega che le sefirot sono già presenti nel Sefer yesirah, dove si parla appunto di «dieci sefirot senza determinazione». In quel testo, la parola «significa i dieci numeri archetipi (da safar = contare) e cioè le forze fondamentali di tutto l’essere». In libri mistici successivi, come lo Zohar, le sefirot vengono invece a configurarsi come altrettante emanazioni dell’En Sof (l’infinito), appellativo con cui i cabbalisti indicano la divinità. Ai loro occhi, tali emanazioni sono idealmente disposte secondo uno schema rappresentabile con l’immagine di un albero, radicato nell’aura luminosa che circonda l’En Sof, oppure in un nulla che «è a sua volta la somma e la prima di tutte le sefirot. Nel simbolo dei cabbalisti è la “radice di tutte le radici”, di cui si nutre l’albero».

Nelle pagine seguenti del suo saggio, Derrida evidenzia altri punti di contatto tra il romanzo di Sollers e la mistica ebraica. Egli sostiene che, in Nombres, «la Qabbalah non viene citata a comparire solo a titolo di aritmosofia o di scienza delle permutazioni letterali (“2.42. … Triplicò il cielo, raddoppiò la terra e si appoggiò ai numeri”… “3.95. … La scienza della combinazione delle lettere è la scienza della logica interna superiore […]”), ma coopera anche a una spiegazione orfica della terra. […] Tale spiegazione orfica descrive pure l’analogo del pleroma, quella specie di spazio originario, di strato pneumatico (tehiru) nel quale si produce lo tzimtzum, la crisi in Dio, “dramma di Dio” tramite cui Dio esce da se stesso e si determina. Questa contrazione in un punto, questo ritrarsi e poi questa uscita fuori di sé a partire dall’etere originario rinvia, certo, alla mitologia di “Luria”». Nel caso specifico, Derrida fa riferimento al pensiero di uno fra i maggiori e più originali cabbalisti, Yitzhaq Luria (1534-1572). Più particolarmente, ad essere chiamata in causa è la teoria secondo cui, per poter creare l’universo, Dio ha dovuto contrarsi, limitarsi: questa contrazione viene appunto indicata col termine ebraico di tzimtzum. Pertanto, il cabbalista «pone all’inizio del dramma del mondo, che tuttavia è un dramma di Dio, non già un atto di emanazione o simili […], ma un atto in cui egli si complica e intreccia in se stesso, si raccoglie in sé […]. Secondo Luria l’atto dello tzimtzum è l’unica garanzia che assicuri l’esistenza di un processo cosmico in genere, poiché solo il ritrarsi di Dio in se stesso, che crea da qualche parte uno spazio originario pneumatico (che i cabbalisti chiamano tehiru), consente l’esistenza di qualche cosa che non si identifica completamente con Dio nella sua pura essenzialità».

Esaminiamo ancora due estratti dal saggio derridiano, perché vertono su un’immagine che ci sembra particolarmente significativa. Il primo passo evoca «i fuochi della Torah, fuoco nero e fuoco bianco: il fuoco bianco, testo scritto in lettere ancora invisibili, si dà da leggere nel fuoco nero della Torah orale che alla fine viene a disegnarvi le consonanti e a punteggiarvi le vocali, “3.43. /… Tragitto del fuoco nero dove mi bruciavo sul fuoco bianco…”». Il secondo passo, strettamente collegato sul piano tematico, si legge poche pagine dopo: «Come si sa, esiste tutta un’interpretazione della spaziatura, della generazione testuale e della polisemia, attorno alla Torah. La polisemia è la possibilità di una “nuova Torah” che può uscire dall’altra (“Torah uscirà da me”). “Rabbi Levi Yitzhaq di Berditchev: ‘Ecco come stanno le cose: il bianco, gli spazi nel rotolo della Torah provengono anch’essi dalle lettere, ma noi non sappiamo leggerli come facciamo con il nero delle lettere. Nell’epoca messianica, Dio rivelerà il bianco della Torah, le cui lettere sono per il momento invisibili per noi, ed è questo ciò che l’espressione ‘nuova Torah’ lascia pensare’”. Qui, al contrario, un testo nuovo sarà sempre possibile, poiché il bianco apre la struttura a una trasformazione indefinitamente disseminata».

Riguardo all’immagine dei due fuochi, Marc-Alain Ouaknin richiama le parole di Rabbi Shim’on ben Laqish, vissuto nel III secolo: «La Torah che il Santo, sia benedetto, ha dato a Mosè è un fuoco bianco, inciso da un fuoco nero; essa è di fuoco, incisa dal fuoco, data dal fuoco, come è detto: “Scritta dalla sua mano destra, una legge di fuoco (Esh Dat) per loro”». Verso il 1200, uno dei primi cabbalisti, Nahmanide (Mošeh ben Nahman), mostra di aver presente quest’asserzione, e la conferma: «La Torah fu scritta originariamente con fuoco nero su fuoco bianco». Lo stesso vale per lo Zohar, dove si legge, con l’aggiunta di dettagli fantasiosi: «Disse rabbi Hiyya: Quando le lettere furono incise sulle tavole di pietra, erano visibili su entrambi i lati, da un lato e dall’altro. Le tavole di pietra di zaffiro erano state incise ed erano state coperte con fuoco bianco; le lettere erano di fuoco nero, ed erano incise su entrambi i lati, davanti e dietro. Disse rabbi Abba: Le tavole rimanevano come erano, ma le lettere volavano e si mostravano in due fuochi – fuoco bianco e fuoco nero – per apparire come un’unica cosa, destra e sinistra».

Prima di procedere oltre, conviene richiamare, come fa Scholem, la «distinzione tradizionale fra una “Torah scritta” e una “Torah orale”. La Torah scritta […] è il testo registrato nel Pentateuco. La Torah orale è tutto ciò che gli studiosi della Scrittura e i saggi hanno detto per spiegare questo corpus scritto». Il cabbalista Yitzhaq il Cieco (XII-XIII secolo) fornisce una versione mistica di tale distinzione, diversa da quanto ci si aspetterebbe; è quella a cui si richiama Derrida: «La forma della Torah scritta è quella dei colori del fuoco bianco, e la forma della Torah orale ha i colori del fuoco nero». Scholem elucida lo strano pensiero dicendo che «l’organismo igneo della Torah, che bruciò davanti a Dio in forma di fuoco nero su fuoco bianco, è ora interpretato da lui [Yitzhaq il Cieco] nel senso che il fuoco bianco è la Torah scritta, in cui non compare ancora la forma delle lettere, e che riceve invece tale forma, delle consonanti e dei punti vocalici, solo in virtù del fuoco nero, che è la Torah orale. […] È un’idea veramente radicale! Quella che noi chiamiamo Torah scritta a sua volta è già passata attraverso il mezzo di quella orale, non è più forma nascosta nella luce bianca, ma è uscita dalla luce nera, che determina e delimita».

Altrettanto inventivo si dimostra, secoli dopo, Rabbi Levi Yitzhaq di Berditchev (1740-1809), esponente di rilievo di quella corrente della Qabbalah che è nota col nome di Hassidismo. Le sue parole, riferite da Derrida, sono decisamente audaci, come chiarisce ancora Scholem: «Egli si meraviglia per l’interpretazione midrashica di Isaia 41.4: “La Torah uscirà da me” nel senso di “Una nuova Torah uscirà da me”. Come è possibile questo, quando un dogma dell’ebraismo dice che tuttavia non c’è altra Torah fuorché quella che fu consegnata a Mosè, e che non può essere sostituita da altre? È addirittura proibito di cambiare una sola lettera! “Ma le cose stanno così, che anche il bianco, gli spazi vuoti nel rotolo della Torah sono costituiti di lettere, solo che noi non siamo capaci di leggerle allo stesso modo che leggiamo il nero. Ma nell’età messianica, Dio rivelerà anche le parti bianche della Torah, quelle lettere che per noi, ora, sono diventate invisibili, ed è questo che s’intende quando si parla della ‘nuova Torah’”». Dunque, i bianchi del testo biblico non sono davvero tali, in quanto contengono già virtualmente altre parole, anzi una nuova Legge, destinata a essere rivelata solo dopo l’arrivo del Messia.

Dato che una caratteristica tipica della spiritualità hassidica consiste nel narrare sempre di nuovo le stesse storie relative ai maestri (gli tzaddiqim) delle varie comunità mistiche, non sorprende il fatto che le frasi di Levi Yitzhaq compaiano regolarmente nelle raccolte di racconti hassidici, alcune delle quali famose, come quelle di Chajim Bloch e Martin Buber. Del resto anche ad altri maestri di quella corrente della Qabbalah era familiare l’immagine dei due fuochi: «Rabbi Uri di Strelisk, mentre pregava, vedeva le lettere scritte in fuoco nero su un fuoco bianco, come furono date sul monte Sinai – tale era l’impegno con cui si buttava nella preghiera, da qui il soprannome “l’ardente” – e usciva dalla preghiera come da un fuoco, ardente e purificato da tutte le scorie delle debolezze, inclinazioni, umori e passioni umane».

Ma veniamo ad autori assai più vicini, non solo cronologicamente ma anche sul piano del pensiero, a Derrida. Basti pensare a Maurice Blanchot, che nel saggio conclusivo della sua raccolta L’entretien infini riprende a sua volta la distinzione fra Torah scritta e orale, ed anche il motivo pirico che ci interessa: «È davvero affascinante il fatto che, in una certa tradizione del libro (come ci viene dalle formulazioni dei cabbalisti, anche se per loro si tratta di accreditare il significato mistico della presenza letterale), la cosiddetta “Torah scritta” abbia preceduto la “Torah orale”, e che quest’ultima abbia dato luogo più tardi alla versione redatta che da sola costituisce il Libro. […]

Esistono due scritture, una bianca e l’altra nera, una che rende invisibile l’invisibilità di una fiamma senza colore, l’altra che la potenza del fuoco nero rende accessibile in forma di lettere, di caratteri e di articolazioni. Fra le due l’oralità, che non è tuttavia indipendente, essendo sempre mescolata alla seconda, giacché essa stessa è il fuoco nero, la misurata oscurità che limita, delimita e rende visibile ogni luce». La prossimità con i passi derridiani è tanto più singolare in quanto i rispettivi saggi sono apparsi su rivista contemporaneamente, il che rende improbabile l’influenza dell’uno sull’altro. In dialogo diretto con Derrida si pone invece Edmond Jabès, che in suo testo redatto sotto forma di lettera suggerisce appunto al filosofo che non si è finito di meditare sull’immagine dei due fuochi: «Ponendomi, a mia volta, la domanda bruciante: Cos’è il libro? trovo (offerta alle più pertinenti, alle più pressanti interrogazioni) questa risposta, suggerita da un rabbino cabbalista – che, glielo assicuro, ne sapeva più di quanto s’immagina su quel che oggi chiamiamo scrittura, o che forse non ne sapeva nulla, preoccupato com’era soprattutto di simbolismo, ma cosa importa? – e che, discostandomi dal suo originario significato mistico, sottopongo letteralmente alla sua riflessione: il Libro sarebbe ciò che “è inciso col nero del fuoco sul bianco del fuoco”. Fuoco nero su fuoco bianco. Consumazione senza fine della pergamena sacra e della pagina profana votate ai segni, come se ciò che è […] scritto fosse solo un gioco perpetrato dalle fiamme, fuochi di fuochi, “fuochi di parole” diceva lei in una recente intervista». Jabès allude a un colloquio del 1972 nel quale, a Lucette Finas che lo interrogava riguardo ai giochi di parole assai frequenti nei suoi testi, Derrida replicava appunto: «Non sono giochi di parole. Questo non mi ha mai interessato. Piuttosto, sono fuochi di parole».

Possiamo ora tornare al saggio su Sollers, per evidenziare come, a giudizio di Derrida, se il romanziere ricorre, fra molti altri testi, anche a quelli dei cabbalisti, il fatto di estrarne singole idee o espressioni per innestarle in un flusso di scrittura nel quale esse sono chiamate a comparire in modo del tutto fugace ed anonimo non le lascia intatte, bensì ne modifica profondamente il senso e la funzione. Scrive infatti il filosofo: «Benché mantenga in vita questi testi prelevati, il gioco dell’inseminazione – o innesto – ne rovina il centro egemonico, ne sovverte l’autorità così come l’unicità. Ridotta alla sua testualità, alla sua plurivocità numerosa, assolutamente disseminata, la Qabbalah, per esempio, viene restituita a una specie di ateismo, cosa che – letta in un certo modo, o semplicemente letta – non ha mai, senza dubbio, cessato di essere. […] I Nombres, qabbalah nella quale gli spazi bianchi saranno sempre riempiti solo provvisoriamente, poiché una faccia o una casella rimarranno sempre vuote, aperte al gioco delle permutazioni, spazi bianchi intravisti come tali, spaziatura (quasi) pura, per sempre e non nell’attesa di un compimento messianico».

Leggendo queste righe, si ha l’impressione che ciò che il filosofo asserisce riguardo a Sollers valga anche per lui stesso. Infatti, il riferimento di Derrida ai temi cabbalistici (nutrito soprattutto dalla lettura delle opere di Scholem) va rapportato al fatto che alcuni dei suoi testi degli anni Sessanta e Settanta teorizzano un proliferare illimitato dei significati, di contro a una più rassicurante polisemia: «La disseminazione […], per il fatto di produrre un numero non-finito di effetti semantici, non si lascia ricondurre né ad un presente originario semplice […] né a una presenza escatologica. Essa indica una molteplicità irriducibile e generativa. Il supplemento e la turbolenza di una certa mancanza fratturano il limite del testo, impediscono la sua formalizzazione esaustiva e chiudente o almeno la tassonomia saturante dei suoi temi, del suo significato, del suo voler-dire». L’impossibilità di ricondurre il discorso di Derrida a una gerarchizzazione e a una chiusura su se stessi dei significanti o dei significati (opposizione terminologica che, del resto, egli giudica contestabile) dovrebbe dunque, nelle sue intenzioni, fare tendenzialmente uscire tale discorso da ogni prospettiva metafisica e teologica. In quest’ottica, la Qabbalah, specie per la sua pratica di permutazione delle lettere, si configura come un corpus testuale non soltanto interessante sul piano culturale, ma anche riattivabile in una prospettiva extra-religiosa.

C’è stata un’occasione favorevole per un esame ravvicinato dei rapporti che si potrebbero stabilire tra le idee del filosofo francese e la mistica ebraica. Infatti quello che probabilmente è il più noto tra gli studiosi viventi della Qabbalah, Moshe Idel (allievo, ancorché dissidente, di Scholem), ha dedicato un saggio all’argomento. Egli esordisce sottolineando, giustamente, l’importanza del dialogo che il filosofo francese ha intrattenuto con le opere di altri autori ebrei, del passato o contemporanei, fra i quali Freud, Benjamin, Levinas, Jabès e lo stesso Scholem. Entra poi nel merito del pensiero derridiano, concentrandosi in primo luogo su uno specifico aspetto di esso, ossia sull’«affermazione che non c’è niente al di fuori del testo».

Ma già qui sorgono dei dubbi riguardo all’effettiva comprensione, da parte sua, degli intenti del filosofo. Dovrebbe essere chiaro, infatti, che la celebre formula «non c’è fuori-testo», usata da Derrida in De la grammatologie, non è in alcun modo interpretabile nel senso che tutto il reale può essere ridotto o ricondotto ai libri (e tantomeno a un Libro), bensì allude al fatto che nulla sfugge a quel meccanismo di differimento della presenza che Derrida indica con termini come «testo» o «scrittura». Esiste anzi, nel filosofo francese, una forte resistenza nei riguardi delle implicazioni metafisiche presenti nel concetto di libro: «L’idea del libro è l’idea di una totalità, finita o infinita, del significante; questa totalità del significante può essere ciò che è, una totalità, solo a condizione che una totalità costituita del significato le preesista, vigili sulla sua iscrizione e sui suoi segni, ne sia indipendente nella sua idealità. L’idea del libro, che rinvia sempre a una totalità naturale, è profondamente estranea al senso della scrittura.

È la protezione enciclopedica della teologia e del logocentrismo contro l’azione dirompente della scrittura […]. Se distinguiamo il testo dal libro, diremo che la distruzione del libro, così come si annuncia oggi in tutti i campi, mette a nudo la superficie del testo». Quest’ultimo vocabolo risulta più adeguato ad indicare un sistema di tracce che rinviano l’una all’altra, e non sono dunque mai da ritenere semplicemente presenti. Offre inoltre il vantaggio di essere meno compromesso con la tradizione in genere, e con quella religiosa in specie.

Stando così le cose, l’esame che Idel compie dell’identificazione, operata da certi cabbalisti, tra la Torah e Dio non risulta pertinente in rapporto a Derrida, e ancor più insostenibile è l’affermazione secondo cui, nella citata formula «non c’è fuori-testo», il filosofo avrebbe semplicemente ripreso la teoria cabbalistica limitandosi a sostituire «il termine e il concetto di Torah con quello di testo». Idel si rende conto che la prospettiva del filosofo non è di natura religiosa, ma ciò non gli impedisce di ribadire la propria posizione: «La mia modesta lettura di Derrida mi ha insegnato che in questo pensatore il testo è concepito come portatore di un numero infinito di significati, e che il suo sistema è di fatto una lettura alternativa, leggermente laicizzata, della formula cabbalistica che identifica il testo canonico con Dio». Sarebbe possibile – benché con altri argomenti e un diverso tipo di analisi – mettere in rapporto la disseminazione dei significati, sostenuta da Derrida in un periodo della sua opera, con certe forme di libertà esegetica praticate dai cabbalisti, ma di sicuro, quando in De la grammatologie egli parla di «testo», lo fa proprio per distinguerlo nettamente dal libro, e a fortiori dal Libro sacro.

Idel considera la Qabbalah come suscettibile di esercitare un influsso sulle idee che a suo giudizio sono tipiche del postmoderno, ambito a cui ascrive, indebitamente, lo stesso Derrida. Così, la concezione cabbalistica dell’infinità dei significati del testo sarebbe soggetta ad un processo di secolarizzazione ancora in corso, in quanto filosofi come Gadamer o Derrida si mostrerebbero disposti a mantenerla, pur rinunciando alle sue premesse teologiche. Probabilmente c’è del vero in ciò che afferma Idel, ma occorrerebbe analizzare meglio, senza assimilarle o confonderle, le due posizioni che egli evoca, assai diverse fra loro, ossia l’ermeneutica gadameriana e la decostruzione derridiana.

Lo studioso della mistica si sposta poi sul terreno che gli è più familiare, vale a dire la Qabbalah estatica, il cui maggiore rappresentante è Avraham Abulafia (1240-1291 circa). Quest’ultimo considerava la permutazione delle lettere dell’alfabeto ebraico come una forma di logica superiore rispetto a quella aristotelica, come una via per conseguire l’estasi mistica e come una tecnica utilizzabile nel campo dell’esegesi della Torah. Secondo Idel, «Derrida ha preso conoscenza di questa concezione di Abulafia attraverso la traduzione francese di Le grandi correnti della mistica ebraica di Scholem». Il filosofo novecentesco e il mistico medievale sarebbero accomunati dal fatto che entrambi «considerano il testo come un’entità dal significato instabile. Per Derrida, quest’instabilità è soprattutto di ordine semantico. […] In Abulafia, per contro, i nuovi significati del testo non risultano soltanto da associazioni inedite o da vocalizzazioni inedite che il lettore proietta sul testo, ma anche da manipolazioni preliminarmente operate sulle consonanti». Certo, il lavoro che Derrida, in quanto scrittore, compie sulla lingua è esente da implicazioni mistico-teurgiche, ma Idel avrebbe dovuto quanto meno precisare che ciò non impedisce al filosofo di dedicarsi a sperimentazioni sulla forma grafico-fonica dei vocaboli.

Tra i molti indizi di ciò, possiamo ricordare ad esempio le catene di parole di suono analogo e senso diverso («sens blanc, sans blanc, sang blanc, cent blancs, semblant»), l’insistenza su certi gruppi di lettere («traiter, triturer, traîner, tramer, tracer, traquer»), oppure la coniazione di neologismi che fondono fra loro più lessemi (économimesis, exappropriation, destinerrance, nostalgérie, animot).

Dunque la tecnica mistica della combinazione delle lettere non è poi così lontana, almeno per certi aspetti, dai «fuochi di parole» cari a Derrida. Essi manifestano l’intento e il gusto di manipolare il linguaggio, ma implicano anche un preciso sottofondo concettuale e non sono mai – il filosofo ha ragione nel rivendicarlo – puramente ludici. Per quanto non sia assente una componente di gioco nello stile con cui Derrida redige i suoi testi, egli mantiene la coscienza del rischio di poter rimanere scottato. Sa infatti che le parole mettono in scena, in modo mai del tutto controllato o controllabile da chi ne fa uso, una propria danza ardente di sensi e di suoni. Nero o bianco che sia, il fuoco – come si legge in La dissémination – «scherza sempre col fuoco».