Sulle scritture dei makers

C’è un passo degli Scritti sull’arte in cui Paul Valery preannuncia un’epoca della illimitata distribuzione a domicilio di immagini e di suoni: come l’acqua il gas o la corrente elettrica, dice, in virtù di un’erogazione capillare dei flussi (e della tecnica di riproduzione), essi saranno disponibili a manifestarsi al comando di un piccolo gesto, e poi sveltamente ci lasceranno. Si fa quasi fatica a scorgere lo scarto di questa profezia rispetto a un prima ormai improbabile, lontanissimo, quando le cose – immagini e suoni – dovevano essere pesantemente innestate nel luogo del loro prodursi e agire: ora che l’abitudine a vivere ubiqui, incollati agli smartphone, ci assegna a un orizzonte fluido, istantaneamente ridisegnato dall’andamento delle informazioni, che sono appunto codificati flussi di immagini e suoni. Ora persino le cose tangibili, usabili, fuori di noi “vere” cominciano a proporsi come erogabili a comando: evocabili con la sveltezza propria dello scambio dei valori astratti dalle vetrine del desiderio, o dai repertori personalizzabili di modelli 3d che popolano le già estese librerie di oggetti virtuali. Il downloadable design di cui Santachiara è alfiere si appoggia alla disseminazione dei mezzi di produzione, alla loro apparentemente democratica ripartizione, per alleggerire i passaggi obbligati della vecchia filiera e inaugurare un più stretto dialogo tra utente e designer. E non è che una delle sfaccettature “alte” del movimento dei makers che, a partire dalle possibilità del produrre digitale (Do it yourself 2.0), sembra inaugurare una terza rivoluzione industriale che mette in crisi quel che sappiamo dell’Industria, dal momento che ne converte i luoghi e i mezzi, volgendola a un industrioso produrre e progettare, a un intraprendere diffuso che, secondo i casi, ci farà ricchi o ci disperderà nella “coda lunga” delle cose.

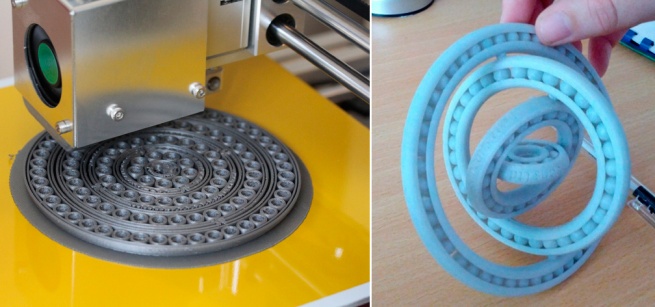

Avvertiva Franco Vaccari nei suoi notevoli scritti degli anni Settanta che lo strumento del produrre non è indifferente come potremmo illuderci, e che dentro ogni mezzo agisce sempre, prepotente e inavvertito, sotto la crosta dei nostri obiettivi e voleri coscienti, qualcosa come un inconscio “duro e bloccato”, che condiziona le strategie sottese alle pratiche e predispone sottilmente, in anticipo, le possibilità specifiche di un fare-pensare. Che un “inconscio tecnologico” è segretamente attivo “là dove l’uomo è passato e ha delegato agli strumenti la propria attività”: e si tratta allora di prenderne consapevolezza e misura, di capirne le implicazioni e il senso; di lasciarlo agire anche, autonomo, imperioso, perché si riveli entro l’operatività ripetuta e vincolante della macchina in azione. La macchina fotografica, come la stampante 3d: ogni macchina, che per natura interviene su un flusso (di materia, energia, informazione) “effettuando una serie di trasformazioni predeterminate” e “inscritte nel codice che la possiede”.

È un discorso sulla tecnica tutto diverso nel tono dall’enfasi che troppo spesso prende i fautori del produrre digitale, come dalle lamentele dei detrattori – i cui modi opposti funzionano da schermo, e insieme da spia, rispetto a un qualche rimosso che bisognerebbe pur portare alla luce. Perché anche qui – Vaccari aiuta – negli strumenti casalinghi e sofisticatissimi dei maker, è indubbiamente attiva “la tendenza psicotica di ogni macchina, a marchiare tutto il reale secondo il proprio codice e a uniformarlo secondo la cattiva molteplicità della serie”. E questo vale anche se la macchina è meno macchinosa di quelle di una volta, e virtualmente aperta a lavorazioni diverse, innestata com’è su una modalità di scrittura che potentemente la dirige e ne informa il produrre, al tempo stesso in cui lo prescrive e vincola. Vale anche se il “codice che la possiede”, la macchina, siamo proprio convinti di averlo scritto noi, onde non farci scrivere o determinare dall’altro – se ci illudiamo di poter presidiare una posizione autonoma e libera, di attori o di registi, dimentichi di essere sempre il risultato di scritture anteriori, già da principio soggetti a quelle scritture (Sini). La posizione di chi rifiuti di riconoscere la natura del segno con cui ha sempre a che fare, mentre pretende di sfruttare (e lo fa, lo fa bene) un’assoluta trasparenza o neutralità del mezzo, dirigendo senz’altro agli effetti iperrealistici di una rappresentazione che siamo inclini ad assumere d’un fiato, per la facilità con cui converte magicamente le cose in scritture di cose, e viceversa.

Se oggi è possibile togliere la produzione dallo spazio inarrivabile che sta sempre da un’altra parte, lo spazio galera della fabbrica prudentemente nascosta dalla distanza intercontinentale, e riportarla qui al desktop solitario o al fablab dove si lavora armoniosamente insieme, è perché cambia la scrittura delle cose. È perché qui è segretamente attivo proprio un effetto di scrittura: qui si dispiega la virtualità illimitata di una codifica, di una traduzione in flussi d’informazione, che resta nascosta nei gesti che ingenuamente la frequentano – l’ossessione di una scrittura assoluta che possiede la cosa prima che venga alla luce, nell’equivoco di una trasparenza che pare assicurare l’immediatezza della presa… Solo se le cose diventano – per la necessità dell’epoca, per destino – scritture di cose, solo così possono darsi a vedere colorando i pixel indistinguibili dei monitor hd, o materiarsi punto su punto, strato su strato, colando materie plastiche o det-tagliandosi per fresature controllate da codificate istruzioni. Se ne conosce e trasferisce la formula, come esito di una traduzione non così indifferente rispetto a ciò che traduce e ridetermina, e che già riorienta dall’interno in vista appunto di quella traduzione. Non lascerà le cose come stanno: come è accaduto per il testo – liquida forma astratta dal supporto, nelle teorie e pratiche dei filologi positivisti e poi nel sentire comune, di cui l’epub è specchio attuale – già da molto tempo. Così succederà per le cose.

“I prodotti fisici sono sempre più mere informazioni digitali”, annota Chris Anderson nel suo bestseller sui Makers. E di conseguenza il “progetto digitale” va correttamente inteso non come “visualizzazione” di ciò che un oggetto potrebbe essere e sarà: bisogna pensarlo piuttosto come “un’equazione che sintetizza il processo di fabbricazione”, dove ciò che conta conta appunto nei termini di una codifica, di una trascrizione. Importa cioè che la cosa del progetto si risolva in quelle stringhe di bit che alimentano il procedimento chiuso della fabbricazione, che ormai passa in secondo piano rispetto alla manipolazione del modello 3d. Con l’idea implicita che, d’ora in poi, il progettista possa anche ampiamente trascurarlo il processo, il costruttivo ragionamento del comporre che era una delle passioni profonde del design, come se fosse improvvisamente divenuto impaccio o ingombro alla asserita libertà del creare.

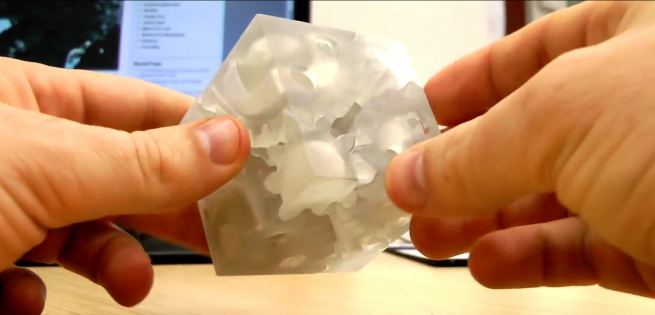

Uno stesso modello virtuale, del resto, lo si può realizzare con materiali diversi, in plastiche elastiche o rigide, in metallo o cioccolato – certo in maniera più o meno utile e adeguata a scopi indeterminati, di volta in volta fluttuanti. Il “progetto” sarebbe allora disegno di una pura forma nell’iperuranio delle idee, che per accidente incontra materie informi, indifferenti, come la pura funzione poteva materiarsi nel supporto transitorio della cosa usa e getta? Sarebbe, il progettista-maker, un libero creatore di forme pure, o di “formule” che prenderanno poi la tale o talaltra consistenza secondo il bisogno o l’estro del momento passeggero… E il “progetto digitale” una produzione di effetti di superficie, di oggetti senza più consistenza né peso, destinati a una fruizione sempre più simile a un astratto guardare.

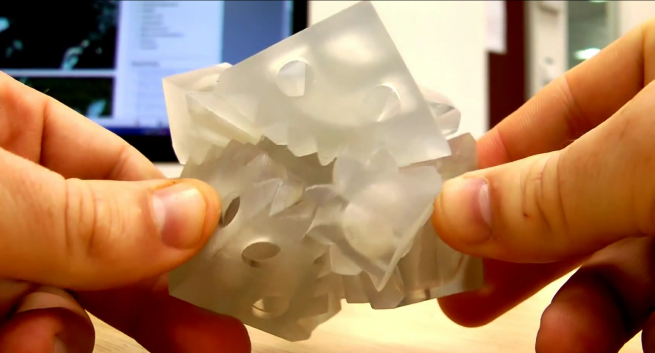

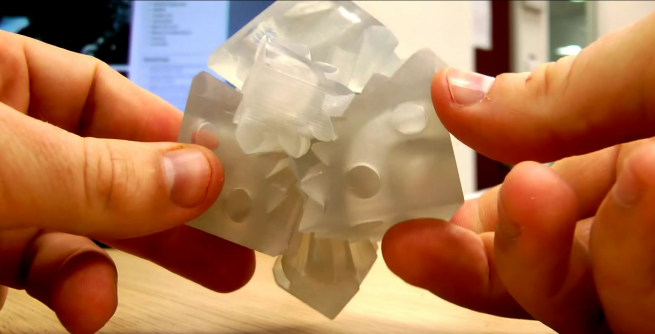

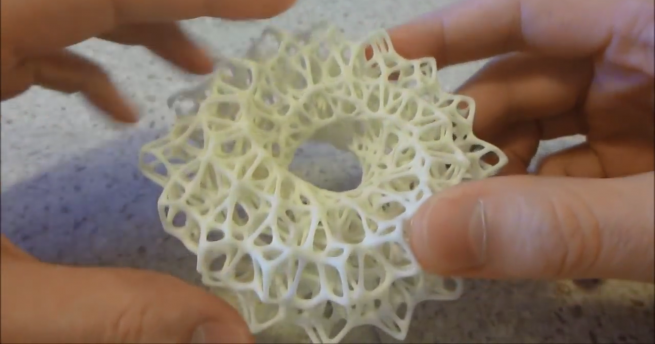

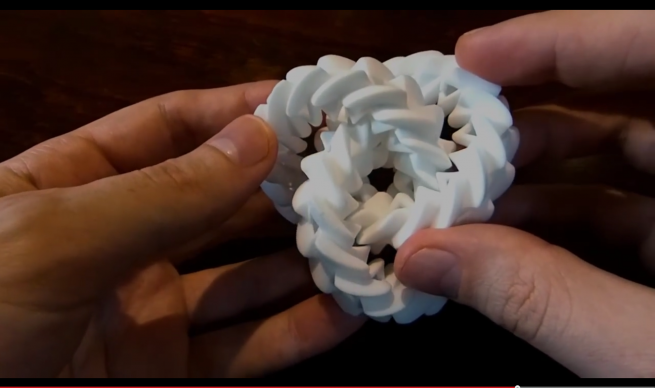

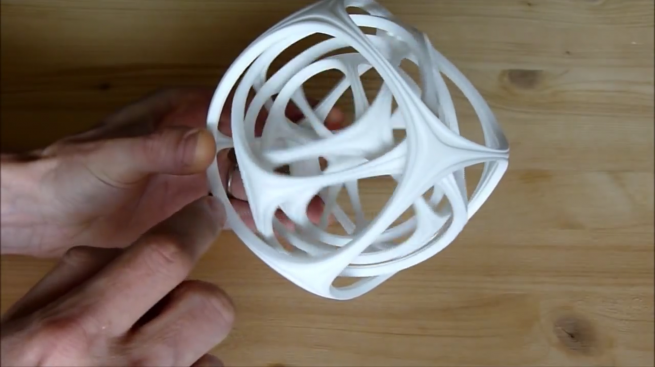

Certo il fare dei makers digitali ha poco della manualità dell’artigiano antico, poco del contatto sapiente con la materia viva delle cose. Anzi, coltiva il fascino dell’impossibile da realizzarsi a mano, di ciò che solo la macchina è automaticamente in grado di produrre, non già per via di un accorto assemblaggio di parti, ma attraverso la (im)propria operazione di uno stampaggio senza stampo e senza sottosquadri. Non è al costruire sapiente che aspira, quanto al divino creare dal nulla, dalla massa-materia informe, per realizzare il sogno del prodotto nato già finito, fedele all’immacolata concezione della sua scrittura assoluta, astratta, cui corrisponde un produrre che mai deposita nelle cose i segni del tempo o le tracce del fare come processo e racconto.

Qui il make gioca la carta della meraviglia producendo cose nate già adulte, pienamente formate – al limite, cose già incluse in altre cose grazie alla macchina che, fedele alle sue logiche rigorosamente cartesiane, esegue il dentro e il fuori senza differenza, insieme. Qui sogna meccanismi a trabocchetto, scatole cinesi, intrecci impossibili da annodare, ordigni in sé conclusi e funzionanti senza bisogno di alcun montaggio delle parti, ma cavati già pronti dal prodigio di un processo acheropita che permette l’abbassamento della soglia d’ingresso al fare, che lo democratizza perché libera l’accesso a un produrre senz’arte. Cioè promette la facilità del produrre senza costruire, al lato opposto del lento apprendistato di cui diceva Sennett nell’elogio della manualità esercitata a lungo – quella dell’artigiano, del designer di un tempo, nei momenti soprattutto dell’educazione al progetto.

C’è il rischio di non comprenderli, questi mezzi incantatori e potenti, che sono strumenti per una codifica efficace – per una scrittura, o trascrittura di cose – e tuttavia non bastano a garantire il progetto. Ciò che essi consentono, e anzi sollecitano in massimo grado, sono i modi di quella trascrizione: la ricetta e la sua trasmissione, la codifica di una regola, il file della forma ideata o ideale che ammette cambi, correzioni al volo, ibridazioni continue, e che incentiva una poetica del re-make per via di copie successive – che ci avvicina all’infinita possibilità di manipolazione e allo stesso tempo ci separa dall’oggetto come aggrappo, appiglio di un’esperienza. Uno stampaggio senza fisica matrice risolve la felicità del costruire in un’aspettativa, in un’attesa sospesa nel tempo di una produzione automatica – tempo di vuoto stupore – quando il maker attende con le mani in mano o già si dedica ad altro, mentre la macchina ricompone, atomo per atomo, prescindendo dal ragionamento di un costruttivo montaggio come dalla sapienza di trattare un materiale vivo, che al contrario sempre più tende a diventare fluido omogeneo, senza qualità che precedano la realizzazione della forma – privo di vene, nodi, direzione, textura.

La predicata rivincita degli atomi sull’economia dei bit, della scrittura dei bit ricalca il modello pulviscolare dell’aggregazione per deposito puntiforme, come trascritto nelle logiche dello spazio misurato dalle testine delle Makerbot, o dalle visionarie stampanti “compilatrici di materia” che nelle pagine di Anderson annunciano il modello del montaggio molecolare secondo il dna di programma, dove ogni pezzo o parte del “montaggio” sfugge all’umana misura: troppo piccolo per essere vero.

Vorrà pur dire qualcosa che la manipolazione dei makers ha luogo nella separatezza di uno spazio virtuale, senza sporcarsi le mani, così come il loro dialogo avviene a distanza, tra coscienze messe per iscritto, nella celatezza dei volti, dentro quello spazio d’agio e di implicazione mai troppo responsabile che è la chat o il post di rinvio all’ombra di un nickname. Spazio per ora accessibile attraverso la eidetica rappresentazione – animata, olografica anche – disposto da un disegno sofisticato, teso a anticipare l’oggetto o figurarne l’idea il più plausibilmente possibile. È in questa virtualizzazione che l’oggetto delle nostre intenzioni-attenzioni si rende disponibile, modificabile, comunicabile infine: è lì che si anticipa come fantasma del desiderio, nella virtualità di una scrittura che lo rende il più presente possibile di là della soglia dello schermo, affidato a una visibilità pura, separata, che poi il 3d printing ritraduce in presenza di cosa.

Che cosa nasconde, o cosa rivela questa differenza: di una tangibilità-usabilità sempre differita? Cosa implica la particolare fruizione di questi oggetti tradotti in universo digitale? Li possediamo interi col pensiero, frequentando codici e alfabeti condivisi, perché appresi quasi inconsciamente, con relativo sforzo, come si apprendono e poi restano disponibili all’intesa le basi del disegno. Ma le cose che lì vediamo prese in questa forma di scrizione della mente, a uso di uno sguardo spettatore, cosa conservano del corpo, del peso?

Possono prendere sostanza e consistenza solo se già ci appartiene un rapporto ricco e intero col mondo: se già frequentiamo una pratica del progettare che si radica nell’aderenza al materiale e già conosce il peso delle cose… Solo se frequenta il dubbio che quel che persegue e cerca, ciò su cui si arrovella e insiste, non sono forme di una qualche assolutezza o perfezione ideale, ma cose che vivono (e muoiono) nell’attrito dell’uso.

Le cose: che ne è infine delle cose? E del progettare come pratica interna al mondo delle cose? Pratica che ha bisogno di contaminarsi con le qualità e la consistenza dura della materia che impone le proprie leggi di tensione, di forma; che ha bisogno di ascoltare l’attrito e sforzo con cui i gesti del formare si confrontano da sempre – di rincontrare le pratiche operazioni dell’uso che di sé segna l’utensile e lo impronta, come storia, tradizione, come modo del produrre giocato nella concretezza del mondo, e non nello spazio senza luoghi del rendering dove l’aria è troppo rarefatta perché ci sia possibile abitare. Perché le cose non diventino fantasmi materiati, scorze di oggetti simili a allucinazioni del vedere, che la tecnica materializza fedelmente da questa parte del mondo, così come li visualizza nell’iperrealismo dello schermo.

Non rattrappita sul prodigio tecnico, non soddisfatta del fare per il fare: la radice del design cresce vicino agli usi delle cose, nell’attenzione per un produrre che è sempre incluso nel progettare. Un progettare (pensare) che è già fare – il designer ultimo artigiano – nella forma di un corpo a corpo con la consistenza, il peso, la misura delle cose. Sembra indicarlo l’appassionata insistenza di Paolo Deganello, in un articolo per “Experimenta”, per un’assunzione critica sempre, per una radicalità che sa spingersi di là, nello spazio dell’immaginario digitale, e al contempo ritorna alla presa sulle cose – per riaprire l’esperienza di una prossimità non delegata al medium, riappropriata nella diretta manipolazione che salva dalla deriva della forma vuota e impraticabile, dentro una pratica del progettare che trae dai succhi della nostra vita con le cose.

Ma questo significa scorgere, dentro la pratica di quel fare-pensare che è il design, la capacità di sposare la cosa digitalmente producibile – e dunque riproducibile dovunque, in virtù della sua genetica formula – con una rinnovata cura per ciò che non si riproduce, né si trasferisce con la leggerezza del file. Significa forse guardare già oltre la deriva di una combinatoria di pure forme vuote, da contemplare e buttar via (immagini che “ci lasciano subito”, diceva Valery), e rinnovare la scommessa sul design come pratica responsabile – e cioè capace di risposta (e di ascolto) – dove convengono le pratiche, antiche e attualissime insieme, di una disciplinata assunzione della manutenzione del già prodotto, di una disposizione al riuso (piuttosto che al riciclo) che salva il lavoro e il tempo delle esistenze incorporate nelle cose.

Forse proprio a partire dalla consapevolezza del fare cominciamo a scorgere con sguardo meno indifferente anche nelle cose umili, comuni, le cose riprodotte delle grandi e piccole serie, una singolarità e limitatezza più vicine alla precarietà delle umane esistenze – quasi che in esse siamo capaci di riconoscere una fragilità che è anche la nostra, e il richiamo dell’insacrificabile di cui parlava una volta Jean Luc Nancy.

Le cose: in ciascuna di esse si dibatte ancora qualcosa che, nel dominio del simulacro, non è l’aura dell’originale che ci siamo lasciati alle spalle per sempre, e nondimeno si sottrae alla falsa leggerezza con cui si attua la sostituzione, lo scambio, lo spreco. Perché dalle vite delle cose singolari, dagli esemplari della serie, qualcosa si avverte come ferita, mancanza, e pena: dentro il regno dell’usa e getta, dove vige l’insignificanza della copia rispetto al modello, si affaccia una creaturalità della cosa che ci appartiene nel rapporto, che è animata perché ci anima, per riflesso, come costitutiva del nostro essere umani.

Al cuore del make (e del design a venire) è qualcosa di simile che preme, e che dà senso al bisogno di riappropriare il progetto, di riprendere in mano la produzione, per un necessario ritorno al terreno comune che il semplice fare sgombra e ridispone. Forse è il sogno di ritornare alle cose: è ancora l’utopia della naturalezza e della felicità del fare raggiunte non attraverso le scorciatoie della tecnica, ma recuperando anche quella tecnica dentro il pratico lavoro del fare-pensare le cose. Lo stesso lavoro che è al cuore del design come insistita ricerca del senso, del luogo di un’abitabilità possibile: come sapido innesco che ci riattiva in quanto soggetti produttori e pensanti, non più divisi in sé stessi. Design come pratica, esperienza intera, che non ha scordato le ragioni dell’abitare e ancora non rinuncia a essere “gesto naturale, prima di essere un progetto” (Mendini).

Leggi anche qui su doppiozero Bertram Niessen, Le sette anime dei makers