Le icone di Hiroshima

Sono passati settant'anni. L’atomica non finisce mai di incombere su di noi. Per questo ricordare la prima volta in cui è stata usata su obiettivi civili, a Hiroshima, e poi la seconda, a Nagasaki, non è un dovere di memoria e di pietà puro e semplice ancorché necessario: è una meditazione obbligatoria sul presente e su un sempre possibile futuro prossimo, sull’infinita capacità di male delle società e dei singoli.

Doppiozero ricorda le due tragedie con l'articolo di Yosuke Taki apparso ieri e con questo di Giuseppe Previtali.

Gli avvenimenti dell’Agosto 1945 in Giappone hanno aperto una nuova pagina nella storia dell’uomo. La caduta dei primi ordigni atomici sulle città di Hiroshima e Nagasaki è stata letta come uno dei più grandi traumi del Novecento, insieme allo sterminio degli ebrei d’Europa da parte del regime nazista. Ogni trauma storico ha in sé una potenza evocativa che non è apertamente esprimibile: vero e proprio momento topico della letteratura testimoniale è infatti il riconoscimento dell’incapacità di comunicare quanto si è vissuto. Chi ha visto non è in grado di parlare e chi non ha sperimentato la realtà dei fatti sulla propria pelle non può sperare di farne esperienza. In questo dilemma si nasconde la possibilità di una scelta, che i giapponesi hanno dovuto affrontare quando ancora le loro città erano un cumulo di rovine ardenti: come è possibile raccontare un evento che sembra eccedere in più di un senso le possibilità della rappresentazione? Le strade sembrano essere principalmente due: il resoconto chirurgico degli eventi sotto forma di diario oppure lo scioglimento della Storia in una cornice più o meno romanzesca. È una scelta di poetica che riguarda il proprio rapporto con la memoria e che costituisce la linea di demarcazione fra il Diario di Hiroshima del dottor Hachiya (in cui Canetti vede al l’urgenza del disastro e la geometria dello stile giapponese) e i racconti di Tamiki Hara.

Le testimonianze degli hibakusha (questo il nome dei sopravvissuti alla catastrofe nucleare) o almeno di quei pochi che hanno deciso di raccontare per beneficio proprio o altrui la loro esperienza, sono preziose soprattutto perché Hiroshima è stata a lungo una tragedia senza immagini. Assorbite dal buco nero della censura imposta dalle autorità di occupazione, le rappresentazioni figurative del trauma sono state tenute sepolte e non è stato concesso alle vittime di vedere con i propri occhi cosa fosse successo realmente a Hiroshima la mattina del 6 Agosto.

Se per i giapponesi la bomba è stata poco più di un pikadon, coacervo di violenti stimoli sensoriali ottico-sonori, c’è un’immagine che ha impresso a fuoco vivo nelle menti di tutto il mondo quanto era avvenuto a Hiroshima. La nube nucleare a forma di fungo è diventata, nel giro di pochissimo tempo, il più iconico e riconosciuto fra i simboli della seconda guerra mondiale. Osservando le numerose opere raccolte dall’artista Furui Satoshi nel progetto Mushroom Collection (1995), campionando non solo le esplosioni atomiche avvenute lungo il conflitto, ma anche tutti i test fatti dagli americani in previsione di un impiego durante la guerra fredda, ci si può facilmente rendere conto di quanto la rappresentazione del trauma offerta da queste immagini sia assolutamente insufficiente.

La tragedia di Hiroshima, in effetti, impone una riflessione profonda sulla parzialità della visione e sulle nostre possibilità di fare testimonianza. Ragionando sulla geometria dello sguardo imposta dalle immagini del fungo atomico si può arrivare a intuire che i destinatari ideali di quelle forme fluttuanti, di quelle escrezioni tumorali di detriti e polvere, erano necessariamente esterni alla vicenda. Il fungo è un’icona spettacolare, fatta per essere guardata (e fotografata, si potrebbe aggiungere) dall’alto da un pubblico, che è richiesto e costruito dall’immagine stessa. Esso implica un’osservazione dall’alto e un’etica di disinteresse nei confronti delle vittime: come nota Coulmas, la ragione ultima per il bombardamento di Nagasaki è stata il desiderio da parte americana, di mostrare all’Unione Sovietica che l’ordigno sganciato su Hiroshima non era l’unico disponibile.

Satoshi Futuri, Mushroom Cloud 34, 2009

Abbassando lo sguardo e abbandonando la prospettiva esterna imposta dal fungo atomico ci ritroviamo immersi in un mare di detriti, un abisso di polvere e calcinacci che è stato immortalato con grande icasticità da Yamahata Yosuke nella sua permanenza a Nagasaki nel giorno immediatamente successivo all’evento (Nagasaki Journey. The photographs of Yosuke Yamahata August, 10, 1945, Pomegranate 1995). Vale forse per Yamahata quando detto in un contesto non troppo diverso da Lee Miller inviato da Dachau: “Vi supplico di credere che è la verità”. In effetti sembra essere attivo, nello sguardo del fotografo giapponese, un movimento duplice: da una parte egli porta l’attenzione al dettaglio e si dedica a immortalare i corpi straziati, i cadaveri carbonizzati e le carni eternamente segnate degli hibakusha, primi esempi di una nuova geografia post-atomica del corpo; d’altro canto Yamahata non risparmia visioni d’insieme dove mostra il nuovo volto di Nagasaki in tutta la sua cruda spettacolarità.

A dominare queste strane cartoline infernali, rovescio di quelle tipiche dei luoghi di villeggiatura dove tutto è imbellettato a favore di un’immagine stereotipica e culturalmente sedimentata del luogo, sono le macerie. Simbolo del Novecento come “secolo breve” costellato di detriti prodotti dalla guerra, i detriti di Nagasaki rendono spettrale il suo paesaggio, invaso di polvere e simile, nella sua desertica conformazione, alle vallate lunari che da lì a qualche anno sarebbero diventate meta delle superpotenze internazionali. Yamahata, avvicinandosi morbosamente ai cumuli di detriti e restituendo in immagine la violenza visiva che stava vivendo sulla propria pelle, ci consegna l’immagine di una materia informe e purulenta dove tutto rimanda a quella di un’Apocalisse sulla terra.

Nei volti allucinati degli hibakusha ritratti da Yamahata non c’è il grido astioso della vendetta, ma lo sguardo di rassegnazione di una nazione sconfitta che, anche a causa delle modalità di figurazione del trauma, non riconoscerà mai in maniera piena la colpevolezza degli americani negli eventi avvenuti a Hiroshima e Nagasaki. Le basi per la cristallizzazione dell’esperienza nucleare e delle sue immagini sono ormai gettate e non sarà un caso se già poco più di dieci anni dopo gli eventi Oe Kenzaburo (Note su Hiroshima, ALET 2008) si scaglierà contro l’inaridimento della memoria che i riti socialmente istituiti hanno causato nel popolo giapponese, appuntando in maniera particolare le sue critiche verso il cenotafio commemorativo di Tange Kenzo ed evidenziando il valore positivo delle macerie del Genbaku Dome, oggi Memoriale della pace di Hiroshima.

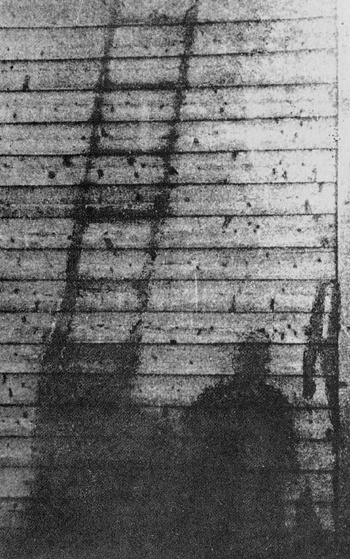

In accordo con la polemica impostata da Oe, Günther Anders rivendicherà la necessità di eleggere l’esperienza atomica a momento propositivo di costruzione dell’identità umana, ancor prima che specificamente giapponese. È proprio all’interno delle sue riflessioni su Hiroshima e Nagasaki (Diario di Hiroshima e Nagasaki, Ghibli 2014) che vediamo comparire l’immagine meno attestata nel dibattito giapponese sulla bomba atomica, ma forse quella che più di tutte trattiene in sé le problematiche etiche ed estetiche emerse in seguito all’evento. Fra le pieghe del testo fa la sua comparsa una fotografia, la rappresentazione di un oggetto incongruo che per Anders diventa metafora della memoria di Hiroshima:

Dapprima solo un nulla. Una reliquia, comunque, non può essere. Perché è solo una foto. Solo un’immagine. Solo l’immagine di un muro. Cosa può significare? Guarda meglio. Forse non sei stato abbastanza attento. Cosa vedi sul muro? È vero. C’è qualcosa. Un profilo, un’ombra. L’ombra di un uomo. Che c’è di strano? Vedi altre ombre sul muro? No. E vedi un uomo che potrebbe gettare quell’ombra? Nemmeno. [pp. 133-4]

Anders traduce qui l’effetto di sgomento causato dalle immagini delle ombre “fotografate” sui muri delle città giapponesi dal lampo atomico. Gli oggetti e le persone che si trovavano più vicine all’epicentro dell’esplosione e che non hanno trovato riparo dietro superfici di cemento armato sono state ridotte in cenere ma, come in un processo fotografico, hanno impressionato con la loro ombra le superfici che coprivano con il loro corpo. Si tratta di immagini fortemente iconiche, prodotte con un meccanismo del tutto indexicale: esse conservano immutata la traccia dell’individuo che le ha generate ma si alimentano proprio dalla mancanza del proprio referente, ucciso dallo sprigionarsi del lampo nucleare. Per Jean-Christophe Bailly (L’istante e la sua ombra, Mondadori 2010), esattamente come per Anders, esse sembrano annunciare l’avvento di una nuova era:

Quest’uomo scomparso, cancellato e presente, questo ricordo di uomo, polvere d’essere dispersa, questa sentinella veglia infatti al di là del tempo che l’ha spazzato via: di per se stessa e come un assoluto della traccia, non è il tale o talaltro individuo anonimo, è l’intera specie. Ciò che presenta è insieme la possibilità che esistano degli individui e la possibilità che tutti spariscano. [p. 127]

Vera e propria ossessione per la cultura popolare giapponese del dopoguerra, l’atomica ha contaminato in diversa misura tutti i campi dell’arte giapponese, popolare o meno che sia. Se tuttavia nel caso delle immagini dell’esplosione a fungo e della desertificazione distruttiva delle città è possibile individuare delle strategie di elaborazione più o meno prevedibili (che collegano film d’autore come Rapsodia in Agosto di Kurosawa Akira a prodotti seriali di genere come Mazinga Z), le icone delle ombre sui muri sembrano aver seguito una traiettoria carsica, fatta di riassestamenti e momenti di attesa. Scheggia impazzita difficilmente collocabile all’interno dei tentativi di narrazione visiva fatti da parte degli autori nipponici, l’ombra è diventata un vero e proprio spettro (nell’accezione proposta da Derrida) per una cultura che non ha mai completamente riassorbito i traumi dell’Agosto 1945.