Politically correct / La maledizione della cancel culture

Basta, ho deciso. Era da parecchio tempo che ci pensavo. La questione mi tornava alla mente di tanto in tanto; l’ultima volta poche settimane fa, in occasione del nuovo allestimento del verdiano Ballo in maschera andato in scena alla Scala all’inizio di maggio. Ora una notizia dalla Francia, che apprendo da un articolo di Adalgisa Marrocco sullo «Huffington Post», mi induce a rompere gli indugi. Dichiaro quindi che d’ora in poi riprenderò a usare normalmente la parola «negro». Dirò e scriverò «negro» in ogni circostanza in cui mi dovesse venire a taglio: in pratica, quando dovrò fare riferimento a persone dalla pelle scura di origine africana, o ad aspetti della società, della cultura, dell’arte dell’Africa subsahariana o del Nord-sud-Centro America che lo rendessero opportuno. Non che mi accadrà spesso, suppongo. Ma di sicuro capiterà: il contesto sociale e culturale (l’evoluzione demografica, la circolazione, gli scambi, i flussi migratori) lo rende sempre più probabile.

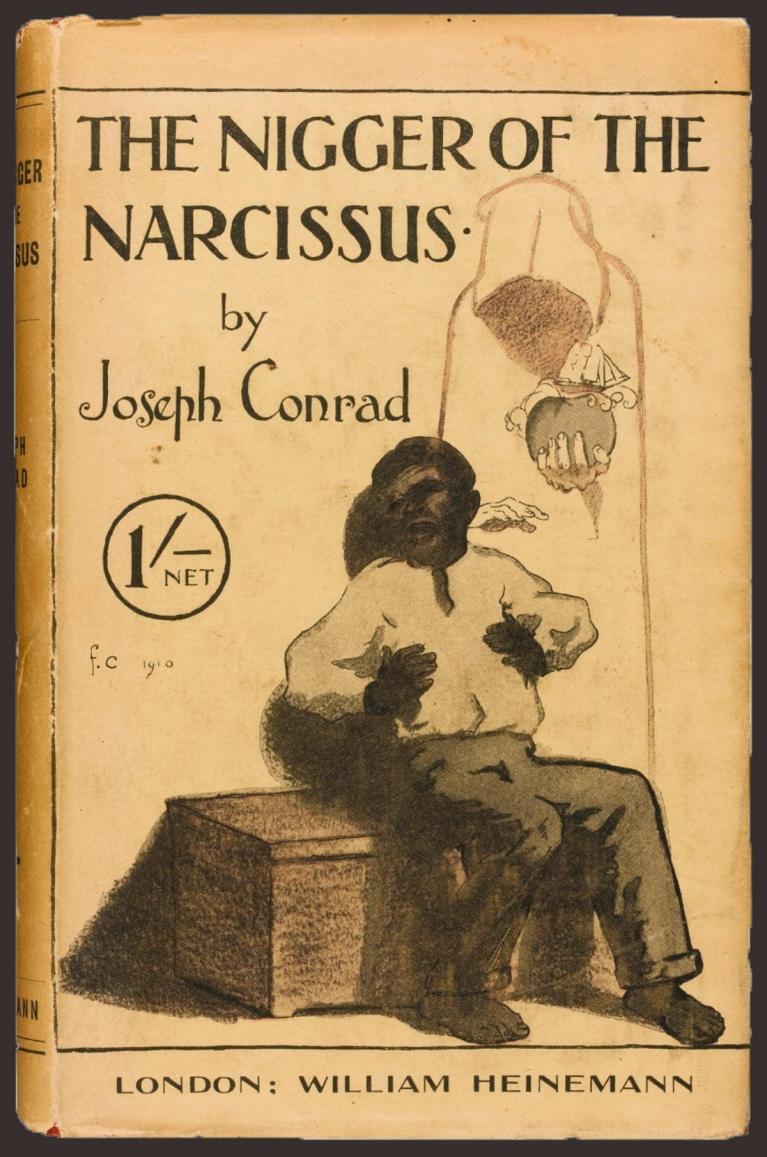

Il tema, dunque, è l’interdetto sul vocabolo «negro», che viene considerato così irrimediabilmente ingiurioso, così sfacciatamente provocatorio, così intrinsecamente turpe, da meritare di essere bandito sia dalla conversazione civile sia da ogni forma di comunicazione democraticamente orientata. Un’idea, questa, dalla quale dissento con forza. La goccia che per me ha fatto traboccare il vaso è l’annuncio della pubblicazione di una traduzione francese del romanzo di Joseph Conrad noto come The Nigger of the Narcissus con il titolo Les enfants de la mer (Éditions Autrement, 2022). Il titolo, per la verità, è del tutto lecito, visto che corrisponde a quello della prima edizione apparsa negli Stati Uniti nel 1897 (The Children of the Sea), anche se una diffusione molto più larga aveva avuto il titolo della coeva edizione inglese. Anche in Francia, naturalmente, a partire dall’edizione Gallimard del 1924 (Le nègre du Narcisse), e in Italia (Il negro del Narciso, Corticelli 1926, poi Sonzogno e Mondadori). Ma, titolo a parte, la cosa grave è che la parola nègre viene censurata nel testo, e sostituita da noir. Non nei dialoghi, ci tiene a precisare l’editore Alexandre Civico intervistato da «Libération»: solo nelle parti narrative. Ma questa, a mio avviso, è solo un’aggravante.

Prima di proseguire, vorrei ricapitolare brevemente quello che è successo di recente alla Scala con Il ballo in maschera. Il libretto di Antonio Somma comprende due occorrenze dell’aggettivo «negro». La prima è in un contesto intenzionalmente sprezzante: «Riccardo – Che leggo…! Il bando ad una donna! Or donde? / Qual è il suo nome? Di che rea? Giudice – S’appella / Ulrica, dell’immondo / sangue dei negri» (I, iv). La seconda figura in una descrizione: «Amelia - Odi tu come fremono cupi/per quest'aure gli accenti di morte? / Di lassù, dai quei negri dirupi, il segnal de' nemici partì» (II, iii). Ora, nel primo caso mi pare evidente che a essere offensiva è l’espressione «immondo sangue»: la specificazione che segue cambia poco. Nel secondo, «negri» significa semplicemente «neri», nel senso di «cupi, bui». Cambiare la battuta del giudice – come è stato fatto in varie esecuzioni degli ultimi anni – è uno scrupolo che non condivido; ma certo l’espressione suona alquanto brutale. Sostituire «negri dirupi» con «neri dirupi», invece, è un’idiozia pura e semplice. O meglio: è un esempio di quel tipo di paranoia linguistica che ha preso piede nella cultura di sinistra, e che a questo punto mi sembra sia diventata davvero pericolosa. Pericolosa, proprio dal punto di vista della battaglia contro il razzismo. Il razzismo è ben lungi dall’essere sconfitto, in America e altrove; combatterlo è più che mai necessario. Ma l’anatema su un vocabolo non giova. Al contrario: trasforma una battaglia sacrosanta in una futile caccia a finte streghe lessicali.

Qualche antefatto, per rinfrescare la memoria. Cinquant’anni fa uno scrittore sicuramente democratico come Calvino poteva usare tranquillamente la parola «negro» in un brano delle Città invisibili senza timore d’essere frainteso. Proprio in quell’epoca, tuttavia, chi si occupava di cultura americana – americanisti, corrispondenti, traduttori – aveva cominciato la nefasta prassi di censurare la parola «negro», cioè di considerare «negro» come il corrispettivo italiano dello spregiativo nigger, e di tradurre sistematicamente black con «nero». Il risultato è stato trasformare in spregiativo un termine che in origine non lo era per nulla. Lo dimostra, non foss’altro, la presenza a tutt’oggi di una quantità di cognomi di cui nessuno in Italia si è mai vergognato (Negri, Negro, Nigro, Nigris, Negrelli, Negretti, Dal Negro, e così via). Non mi risulta che esista nell’anglosfera il family name Nigger, o Negro. Del resto in inglese negro era un ispanismo, un termine importato, mentre il negro italiano, più prossimo all’etimo latino, era usato non di rado in funzione nobilitante. Teste uno dei più memorabili canti leopardiani, A Silvia: «Non ti molceva il core / la dolce lode or delle negre chiome, /or degli sguardi innamorati e schivi» (vv. 44-46). A tacere poi del fatto che in molti dialetti – sostanzialmente, in tutte le parlate settentrionali – la g etimologica si è conservata. A Firenze si diceva un gatto nero, a Napoli nu gàttə nìrə, a Milano on gatt négher. So what? A chi obietta che i dialetti sono in recessione, specie al Nord, ricorderò che «nero» si dice negro in spagnolo (460 milioni di parlanti) e in portoghese (260 milioni); se si aggiungono il romeno negru (25 milioni) e il catalano negre (10 milioni) si arriva a poco meno del doppio dei madrelingua inglesi.

Sostituire «negro» con «nero» era un’arbitraria fisima (più o meno come stracciarsi le vesti se uno a tavola augura «buon appetito»): si tratta della stessa parola, né più né meno. Appendere all’esile gancio di un’occlusiva velare (sonora, per di più) il discrimine fra ammissibilità e inammissibilità di un discorso rappresenta, in primo luogo, una forzatura fonetica. Certo, molti avvertono, o ritengono – e molti, a dirla tutta, ritengono doveroso ritenere – che la parola «negro» sia da evitare perché storicamente carica di connotazioni peggiorative. Già. Ma non è che nella nostra lingua manchino gli usi negativi di «nero». In italiano si dice «un periodo nero», «una sfortuna nera», «una miseria nera», «un’anima nera».

Ciò dipende, molto banalmente, dal fatto che gli umani al buio non ci vedono, quindi la mancanza di luce è avvertita come foriera di minacce e di pericoli; e anche sul piano figurato l’idea generale di oscurità si associa a immagini disforiche – ostacoli, avversità, penuria, perfidia, sciagure. Tutto questo non impedisce di associare l’aggettivo «nero» a immagini di bellezza: si tratti di pietre (l’ossidiana, l’ematite, il basalto), di abiti, di capelli, di occhi. Perché non dovrebbe valere la stessa cosa per «negro»? «Negro» mi pare una bellissima parola; fra l’altro ho sempre amato particolarmente il termine «negritudine», derivato dal francese négritude, e coniato da un movimento politico-culturale nato senza dubbio nel segno della battaglia antirazzista – così come l’espressione art nègre, legata a una stagione artistica che valorizzò con inedita spregiudicatezza la cultura africana.

Non mi soffermo sull’obiezione secondo cui, per evitare il rischio di offendere, bisognerebbe astenersi anche dalla parola «nero», e usare ad esempio l’espressione «afro-americano», Afro-American, anzi, African-American. Se ci inoltriamo su questa strada siamo perduti, perché ogni parola ha una storia, e la storia non è mai innocente. Gli americani che ora se la prendono con Cristoforo Colombo forse non si sono ancora resi conto che Amerigo Vespucci, l’esploratore fiorentino in onore del quale il continente appena scoperto dagli europei venne chiamato America, non era affatto politically correct; ma una volta che si decidesse, per amor di coerenza ideologica, di rinunciare al nome «America», semplicemente non rimarrebbe nulla per sostituirlo. Vespucci parlava di Nuovo Mondo: c’è forse qualcosa di più eurocentrico, e quindi di offensivo verso i nativi, della denominazione «Nuovo Mondo»? È la maledizione della cosiddetta cancel culture. Dalla cultura della cancellazione alla cancellazione della cultura il passo è brevissimo.

In sintesi, le considerazioni principali da fare su questa materia sono due. In primo luogo, tutte le lingue sono indissolubilmente legate alle comunità che le usano, alla loro cultura e alla loro storia. Se il nostro modo di parlare contiene ipoteche razziste (e sessiste, e intolleranti, e eurocentriche, e antropocentriche), non è che i problemi si risolvano inventandosi doppioni lessicali o artificiose perifrasi, e meno che mai imponendoli come norma sociale. Igienizzare il vocabolario è una sciocca velleità: chi disinfetta le parole non fa che renderle, letteralmente, sterili. Paradosso dei nostri tempi: mentre abbiamo capovolto la connotazione di verbi come «ibridare» o «contaminare», che riferiti a prassi artistiche o a processi culturali sono usati oggi in senso positivo, come sintomo o frutto di produttiva vitalità, c’è chi pretende di ripassare il vocabolario con l’amuchina.

Vorrei fare un esempio. La frase «Barack Obama è stato il primo presidente negro degli Stati Uniti» sarà respinta con sdegno dai sostenitori del politically correct a causa della parola «negro». Ma non è che le cose migliorino molto dicendo «Barack Obama è stato il primo presidente nero degli Stati Uniti»; né dicendo «Barack Obama è stato il primo presidente afroamericano degli Stati Uniti». Il razzismo non sta nella parola «negro» o «nero», o in qualunque locuzione alternativa si voglia usare, ma nel fatto di considerare negro o nero il figlio di un keniota e di un’americana bianca (una Euro-American, come tradizionalmente non si usa dire). Dare per scontata la prevalenza di un colore è quanto di più «culturale» e discutibile si possa immaginare.

Noi conveniamo, candidamente (ah, le astuzie della lingua!), che il figlio di un negro sia automaticamente negro. Ma perché mai dovrebbe essere negro il figlio di una bianca? In una prospettiva culturale specularmente alternativa si potrebbe sostenere che un negro degno di questo nome dovrebbe avere entrambi i genitori negri, e tutt’e quattro i nonni (i quarti di negritudine!), e magari gli otto bisnonni. La verità è che noi siamo eredi di una cultura discriminatoria, diciamo pure razzista, che attribuiva ai bianchi – ai nativi europei – una posizione di privilegio. Da quell’orizzonte mentale non si esce giocando sui vocaboli. Noi tutti, Obama compreso (che sicuramente, e giustamente, si considera the first black president of the United States) facciamo parte di quella cultura, ne siamo i discendenti. Oggi possiamo e dobbiamo combattere le secolari ingiustizie, gli atavici pregiudizi e soprusi che essa conteneva; ma è puerile illudersi che a purificarci dalle nequizie passate e presenti basti evitare una parola – o, in italiano, un fonema (l’occlusiva velare di cui sopra).

La seconda considerazione da fare – a mio avviso, la più importante – è legata al funzionamento della lingua. Il politically correct incorre in un fondamentale errore di metodo, che consiste nel misurare la «correttezza», cioè l’accettabilità, la convenienza, la decenza del linguaggio sulla misura del singolo vocabolo. Le parole sono importanti, certo, come diceva Nanni Moretti in una citatissima scena di Palombella rossa. E vorrei che non ci fossero equivoci: io sono profondamente convinto che bisogna cercare di esprimersi in maniera corretta e rispettosa, perché parlare è un modo di agire. Ma quello che conta è il discorso, non la singola parola. Conta quello che si dice, quello che si intende dire, non l’isolata tessera lessicale, perché è il contesto a determinare il significato. Come ci ha insegnato Michail Bachtin, non c’è ingiuria che non si possa ribaltare in espressione di apprezzamento o di ammirazione, e perfino di affetto; così come non c’è parola normalmente usata in senso positivo che non possa essere piegata a intenzioni derisorie o ingiuriose. Ripeto: l’imputazione di correttezza deve riguardare gli enunciati, le frasi, i discorsi (e tenendo presenti le circostanze in cui vengono pronunciati): non le parole singole, che di per sé significano poco o nulla. Ciò a cui assistiamo è invece il diffondersi di un’ossessione che rasenta il delirio.

Penso ad esempio all’episodio narrato su queste pagine da Alessandro Carrera in una delle sue illuminanti corrispondenze americane, il professore della University of Southern California posto in congedo per essersi soffermato a lezione su una «parola riempitiva» cinese dal suono simile a nigger. Un esempio, a mio avviso, di vera patologia linguistica, e dunque culturale, sociale, politica. Né va trascurato il fatto che simili eccessi sono controproducenti, giacché a forza di perifrasi ed eufemismi tesi ad azzerare qualunque sfumatura potenzialmente offensiva o discriminatoria si rischia di regalare agli avversari dell’integrazione il valore primario della spontaneità espressiva. Incaponirsi su feticci lessicali è fare il gioco dei razzisti.

Torniamo a Les enfants de la mer. Titolo legittimo, dicevo, a suo tempo accettato da Joseph Conrad e mai ripudiato in seguito. Va ricordato peraltro che nel 1897 il rifiuto del termine Nigger da parte dell’editore americano (Dodd, Mead & Co.) non nasceva dalla preoccupazione di non offendere i discendenti degli schiavi deportati dall’Africa, quanto dal desiderio di non demotivare i potenziali acquirenti (bianchi) del libro, del tutto ignari (occorre dirlo?) di «Black Lives Matter». Insomma, dietro quella edulcorata dicitura c’era un calcolo commerciale, non uno scrupolo ideologico. Siamo proprio sicuri che oggi le cose siano cambiate? Quanto al Ballo in maschera, qualcuno potrà forse pensare che correggere «negri dirupi» in un’aria è più che altro ridicolo, perché l’importanza del libretto in uno spettacolo operistico è tutto sommato limitata, e nel melodramma (come nel teatro in genere) la tradizione esecutiva comprende una quantità di aggiustamenti, anche occasionali. Sarà. Ma sostituire «negro» in un testo letterario, alterando la volontà dell’autore, è un abuso intollerabile. Un’offesa alla cultura, alla lingua e alla storia: e, in ultima analisi, un attentato alla libertà di espressione. Bel risultato, per un movimento che per la libertà dovrebbe battersi. Come giustamente sostiene Stefano Bartezzaghi (anche nel suo ultimo libro, Senza distinzione, People), è paradossale che si pretenda di promuovere l’inclusione a colpi di interdizioni e divieti.

Concludo. Questo intervento è penosamente tardivo. Avrei potuto decidermi prima: due anni fa, ad esempio, quando Ten Little Niggers di Agatha Christie (And Then There Were None negli USA), tradizionalmente tradotto Dix petits nègres, è stato tradotto in Francia con il titolo Ils étaient dix (più complicata la storia del titolo in uso in Italia, Dieci piccoli indiani, legato a una canzone che riprendeva il testo di una filastrocca). O meglio ancora, tredici anni fa, quando la casa editrice WordBridge Publishing pubblicò il romanzo di Conrad con il titolo, non saprei se più bislacco o ipocrita, The N-word of the Narcissus. Intento conclamato, «non urtare la sensibilità moderna». Non urtare le sensibilità: ecco il mantra dei braghettoni del secolo XXI. Ben intenzionati, per lo più. Ma, ciò non di meno, fautori di un nuovo e insidioso oscurantismo culturale, del quale è venuto il momento di cominciare a preoccuparsi davvero.

Leggi anche

Francesca Serra, Chi cancella cosa?