Fondation Louis Vuitton di Parigi / Cindy Sherman. Una, nessuna, centomila

La grande retrospettiva dedicata all’opera di Cindy Sherman (1954) alla Fondation Louis Vuitton di Parigi non è al momento visibile. L’ho visitata poco prima del secondo lockdown; era periodo di vacanze scolastiche e le sale del museo erano piene: a malapena si riusciva a seguire il percorso obbligato, pensato per visitare la mostra senza rischi di contagio, ma che produceva al contrario piccoli assembramenti davanti alle opere più note. Gruppi di bambini immaginavano, con l’aiuto di una mediatrice, le mille possibili vite di Cindy, il personaggio di volta in volta messo in scena. Noi adulti con il volto coperto per metà, dissimulato dalle mascherine, vagavamo per le sale, colorate secondo la palette del make-up dell’artista, immersi nella bellissima scenografia che, per opera di Marco Palmieri, alternava colori, specchi e fotografie; un invito a partecipare alla mascarade, mettendoci ad ogni passo davanti alla nostra figura riflessa. Lo stratagemma, senza mascherine, avrebbe funzionato benissimo: i nostri volti di visitatori si sarebbero mescolati a quelli delle tante Cindy in mostra, come a sottolineare la performatività tanto dei suoi personaggi quanto di noi stessi, delle nostre scelte estetiche, dei nostri corpi.

L’opera di Cindy Sherman è infatti una performance, forse non radicale, non immediatamente contestataria ma costante e ripetitiva, che si traduce in un’unità formale e tematica, o una visione, come osservava Arthur Danto in occasione dell’altra importante retrospettiva francese sull’artista nel 2006 al Jeu de Paume, che si dispiega lungo tutta la sua produzione e che rivela in cosa e perché Cindy Sherman è artista. Studentessa alla Buffalo State College, NY, Sherman realizza una delle sue prime opere fotografiche negli anni ’70. In Untitled #479 (1975) troviamo già tutti gli ingredienti che faranno di lei una delle maggiori, influenti e note artiste contemporanee: gli autoritratti, multipli e presentati in serie, il make-up, i travestimenti, la fisionomia di Cindy che svanisce immagine dopo immagine, l’apparizione di un’altra da sé, l’affermazione della maschera. La fotografia sarà da allora il suo medium d’elezione, una forma d’arte scelta perché pop, mobile, riproducibile, fedele e ingannevole a un tempo e, afferma l’artista, a quell’epoca ancora poco parassitata dall’ingombrante presenza maschile. La fotografia sarà il medium che le permetterà di esplorare il tema dell’identità, di mostrare quanto i codici della rappresentazione dipendano da norme sociali e, viceversa, quanto tali norme siano supportate e rafforzate dai linguaggi figurativi.

Quando de Beauvoir afferma che «donna» è una «situazione storica», enfatizza il fatto che il corpo è soggetto a una certa costruzione culturale, non solo attraverso le convenzioni che sanzionano e prescrivono i modi di attualizzare con il proprio corpo, l’«atto» o la performance che il proprio corpo è, ma anche attraverso le tacite convenzioni che strutturano il modo in cui il corpo è percepito culturalmente. (Judith Butler, “Atti performativi e costituzione di genere”)

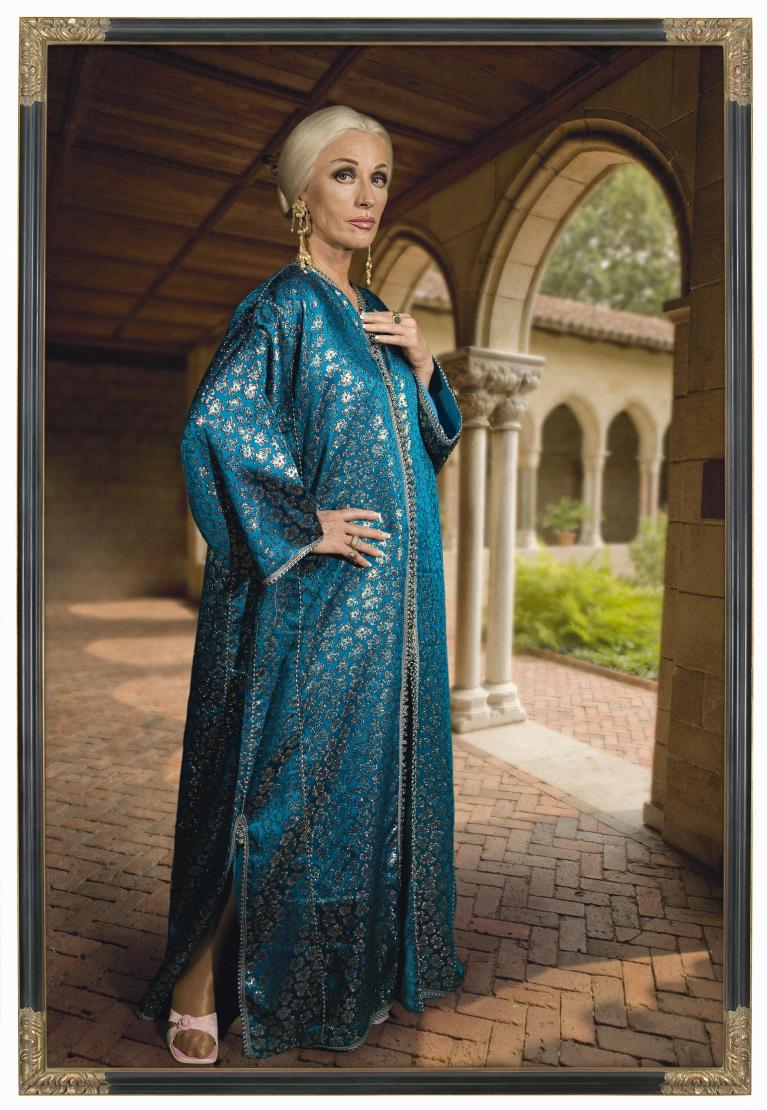

Cindy Sherman, Untitled 584, 2017-18.

Sono 170 le opere di Sherman esposte, presentate secondo un criterio cronologico e tematico, che in questo caso spesso coincidono. I primi lavori, in bianco e nero, realizzati tra il 1975 e il 1977 e precedenti la famosa serie Untitled Film Stills (1977-1980), costituiscono la matrice della sua opera e forse sono, proprio alla luce dello sguardo d’insieme che la retrospettiva consente, le realizzazioni più interessanti. In mostra, infatti, era possibile ammirare alcune magnifiche rarità, lavori di gioventù che conservano la capacità di incarnare lo spirito del tempo in cui nascono, la forza della novità, la spontaneità dell’artista che esplora le proprie possibilità, che si mostra e lancia il suo messaggio al mondo. Come ad esempio Air Shutter Release Fashions (1975), una serie di 17 autoritratti in cui Cindy fotografa il suo busto annodato da un cavo che, oltre a mostrarla come une moderna Venere di Milo, le serve anche per attivare l’otturatore della macchina fotografica – metafora precoce delle costrizioni e costruzioni mediatiche del corpo femminile; il film Doll Clothes (1975), in cui Cindy interpreta la bambola da vestire e svestire a piacimento; o ancora il foto-romanzo A Play of Selves (1976), in cui Cindy interpreta ruoli stereotipati di donna e dove per la prima volta viene tematizzata l’idea di finzione sociale che si ritroverà poi in opere più mature, come i ritratti a fantomatiche signore dell’alta borghesia (Society Portraits, 2008).

Cindy Sherman, Untitled 466, 2008.

Il tema della persona, della maschera teatrale, inizia da subito a legarsi a doppio filo al tema del genere. In questo gioco dei sé, Cindy Sherman è immediatamente oggetto e soggetto delle sue messe in scena – fotografie, collage e film –, al tempo stesso davanti all’obiettivo e dietro la fotocamera, personaggio che sfida la nozione d’identità, tanto ricercata quanto interrogata, messa in questione o sotto scacco. Una persona, un individuo, un corpo. Un corpo di donna; uno, nessuno e centomila.

L’atto che io compio, l’atto che io performo è, in un certo senso, un atto che era già iniziato prima del mio arrivo sulla scena. Il genere, quindi, è un atto che è già stato provato, proprio come un copione che sopravvive ai singoli attori che si avvalgono di esso, ma che necessita di loro per essere attualizzato e riprodotto ogni volta come realtà. (Judith Butler, ivi.)

La finzione sociale di essere “una donna”, Cindy Sherman la compie mettendosi in scena, realizzando copie senza originali, come scriveva Rosalind Krauss. La nota serie Untitled Film Stills (1977-1980) gioca, infatti, a smascherare “stili corporei” ed estetici, fingendo la finzione. “I wanted them to seem cheap and trashy, something you’d find in a novelty store and buy for a quarter – afferma Sherman – I didn’t want them to look like art”.

Cindy Sherman, Untitled Film Stills 84, 1978.

Cindy Sherman, Untitled Film Stills 84, 1978.

Posture e drammi di immaginarie Brigitte Bardot, Anna Magnani, Kim Novak mettono allora in scena possibili film hollywoodiani, mescolando i codici della cultura popolare e vernacolare con i riferimenti al grande cinema: se quest’ultimo costituisce il riferimento cui ispirarsi, nessuna vera citazione è tuttavia da ricercare in questi scatti. Il cinema, la televisione – così come sarà per le riviste di moda – sono lo spunto per appropriarsi di un linguaggio e incarnarlo, inscenarlo. Con Rear Screen Projections (1980), omaggiando una tecnica cinematografica molto usata a partire dagli anni ’30, apprezzata in particolare da Hitchcock, Sherman passa dal bianco e nero al colore e inaugura un modus operandi – la posa a colori e in studio – che rimarrà centrale in tutta la sua produzione.

Cindy Sherman, Untitled 74, 1980.

Ecco che Cindy e i suoi doppi prendono poco a poco corpo, il metodo di lavoro si definisce. Regista e attrice, fotografa, costumista, truccatrice, protagonista di ogni scatto: la performance del genere si gioca a tutti i livelli della produzione dei cliché. Sherman domina quindi tali codici di rappresentazione e di comportamento, se ne appropria, per comprenderli li iscrive sul proprio corpo; per prenderne le distanze, li agisce. Il gioco del travestimento coltivato dall’infanzia, di sé e della bambola, diventa allora qualcosa di estremo.

Si consideri, ad esempio, la sedimentazione delle norme di genere che produce il peculiare fenomeno del sesso naturale, o della «vera donna», o un numero spropositato di finzioni sociali egemoniche e convincenti, e come questa sedimentazione abbia prodotto nel corso del tempo un insieme di stili corporei che, in modo reificato, appaiono come la naturale configurazione dei corpi in sessi, i quali esistono in una reciproca relazione binaria. (Judith Butler, ivi.)

Visioni e scene orrifiche, disturbanti, allucinatorie rappresentano la dimensione che Sherman esplora a cavallo tra gli anni ‘80 e ’90. Sex and Surrealist Pictures (1992-1996), assieme ad altre serie parallele, come Masks (1994-1996), Broken Dolls o ancora Horror and Surrealist Pictures (1994-1996), rappresentano un momento a parte, tanto nel percorso artistico quanto in quello espositivo. Una saletta isolata, infatti, ospita la serie al riparo da “sguardi innocenti”. Qui Cindy Sherman prende congedo dall’immagine, la bambola ritorna al centro della scena: il corpo dell’artista scompare del tutto lasciando spazio a manichini smembrati, protesi, frammenti di corpi di plastica, bambole scomposte e riprese in pose oscene, nell’atto di mimare gesti sessuali grotteschi e disumanizzati. L’influenza del surrealismo di Hans Bellmer e delle sue poupée disarticolate è evidente: l’inanimato, l’oggetto, il doppio perturbante rappresentato dalla bambola, diventano i motivi di un erotismo macabro, terreno d’indagine estremo attorno alla reificazione dei corpi, al confine tra l’organico e l’inerte. In questa incursione nella pornografia e nel sadismo non vi è un intento moralizzatore; l’assenza di figure umane in carne ed ossa, laddove produce un effetto straniante, permette anche di beneficiare della giusta distanza per evidenziare stigmi sociali che investono corpi e pratiche. Come del resto suggeriscono i curatori, queste serie furono realizzate sullo sfondo di un’epidemia di AIDS che faceva strage negli Stati Uniti e intervengono potenzialmente anche come un discorso critico, contro quello puritano e conformista diffuso tra l’opinione pubblica nell’America di quegli anni.

Dal mio punto di vista, non vi è nessuna essenza della femminilità che attende di essere espressa; vi è invece una gran quantità di esperienze femminili variegate, alcune già espresse e altre che ancora devono esserlo, sebbene sia necessaria cautela rispetto al linguaggio teorico, in quanto esso non si limita a riferire un’esperienza prelinguistica, ma costruisce quella stessa esperienza così come i limiti della sua analisi. (Judith Butler, ivi.)

Accanto al cinema e alla televisione, è la moda il milieu che forse più di tutti influenza e guida il lavoro di Sherman, almeno dalla metà degli anni ’90. La centralità dell’abito nelle sue messe in scene e nei suoi travestimenti fa dell’artista un’interlocutrice ideale per maison e stilisti: Jean Paul-Gautier o Comme des Garçons agli inizi (in Fashion, 1983 e 1994), Chanel di Karl Lagerfield, Balenciaga o Stella McCartney per i lavori più recenti (in Landscapes, 2010-2012; Fashion, 2007-2008/2016-2018 e Men 2019-2020), sono solo alcuni esempi. Lontano dai canoni delle foto di moda, qui abiti e accessori sono piegati alle esigenze della sua rappresentazione d’artista, una performance che non cede al glamour pur strizzandogli continuamente l’occhio.

Cindy Sherman, Untitled 122, 1983.

A essere scrutata è la norma culturale dell’abito, il dress code, il suo fare corpo con un corpo cui disegna linee e movimenti, cui attribuisce status e posizione sociale. Un altro dress code, che percorre epoche e stili, viene indagato nella serie History Portraits (1989-1990), in cui Sherman sovrappone il ritratto fotografico a quello della tradizione pittorica occidentale, giocando liberamente con codici, temi e scuole. Vestiti a buon mercato, scovati in qualche mercatino delle pulci, parrucche e protesi volutamente ridicole e male applicate, tessuti e materiali contemporanei forgiano madonne, vergini, dame aristocratiche, rappresentazioni variegate di molteplici esperienze per lo più femminili. L’artificio è evidente: Eva Respini, curatrice al MoMa della mostra dedicata alla fotografa nel 2012, nota giustamente come non si tratti di catalogare riferimenti ma di rimuoverli, di contestarli. Per realizzare questi ritratti, Sherman, infatti, non si riferisce a opere effettivamente esistenti – tranne che per qualche eccezione – e non lavora a partire dall’osservazione dal vero di opere rinascimentali o barocche. Le sue riproduzioni fotografiche sono elaborate dalle riproduzioni fotografiche delle opere cui trae ispirazione: riproduzioni di riproduzioni, in cui Sherman sapientemente glissa l’elemento della finzione.

Cindy Sherman, Untitled film 216, 1989.

I generi, dunque, non sono né veri né falsi, né autentici né apparenti; eppure si è costretti a vivere in un mondo in cui i generi costituiscono significanti univoci, stabilizzati, polarizzati, resi distinti e intrattabili. Il genere, in effetti, viene costruito in ossequio ad un certo regime di verità e di falsità che non solo contraddice la sua stessa fluidità performativa, ma è asservito a una politica sociale di regolamentazione e di controllo di genere. (Judith Butler, ivi.)

Tra le novità esposte in occasione di questa retrospettiva, vi è la recentissima e inedita serie Men (2019-2020). Se già in passato Sherman aveva saltuariamente interpretato ruoli maschili, la mascolinità è qui esplicitamente messa a tema, interpretata in una serie di ritratti in cui giovani o maturi signori compaiono a volte soli, a volte accompagnati da un doppio femminile, entrambi ovviamente interpretati dall’artista americana. Il carattere performativo del genere e dell’identità, così come una critica alla loro presunta rigidità o essenzialità, trova qui un’ulteriore espressione; al tempo stesso la forza delle opere di Sherman sembra affievolirsi in un manierismo che non rende giustizia alla vitalità e all’importanza delle produzioni precedenti. Resta interessante l’idea di varcare la soglia del genere e attestare il necessario ripetersi della performance, per “disidentificarsi” e dissentire da definizioni sclerotizzanti: mi oppongo, afferma del resto Sherman, al modo in cui siamo logorati da ciò ci viene imposto di essere.

Cindy Sherman, Untitled 602, 2019.

L’opzione che io difendo non è quella di ridescrivere il mondo dal punto di vista delle donne: non saprei nemmeno dire quale sia questo punto di vista, ma, qualunque cosa sia, temo che non valorizzi le singolarità e non ho alcuna intenzione di sposarla […] è la stessa categoria di «donna», in quanto presupposto, a richiedere una genealogia critica delle complesse risorse politiche e discorsive che, a loro volta, la costituiscono. (Judith Butler, ivi.)

Cindy Sherman à la Fondation. Une rétrospective, 1975-2020.

Dal 23 settembre 2020 al 3 gennaio 2021 – attualmente chiusa per la crisi sanitaria.

Cindy Sherman, Untitled 92, 1981.