Due libri LGBTQI+ / Queer, Drag e le pieghe dell'animo umano

“Maschio e femminina, Dio li creò”; almeno per la tradizione occidentale, questo passo della Genesi riassume in modo chiaro e conciso l’intera sfera della sessualità umana. Non manca di certo, ancora oggi, chi si riconosce in una simile opposizione, questo perché sono ancora in molti a fondare le proprie convinzioni sull’arroganza del sesso. Ci sono gli uomini, e ci sono le donne; dopotutto, lì dove è la natura anatomica a prevalere, a farsi misura di tutte le cose, come si può mettere in discussione tale principio?

Chi, invece, come me, avanza nel mondo a passi incerti, esitanti, non può far altro che mostrarsi inquietato, se non anche turbato, di fronte a facili essenzialismi. La storia della cultura, vado ripetendo a me stesso, non dovrebbe aver significato, tra le tante cose, anche uno slittamento di senso di certi nomi, in primis quelli di “uomo” e di “donna”? E ancora, mi domando, cosa significa oggi pronunciare simili parole? A cosa alludiamo quando riduciamo la nostra esperienza alle qualità del “maschile” o del “femminile”? A che tipo di esperienza stiamo facendo riferimento?

Appena nati, veniamo consegnati al mondo ed esposti a un’esperienza che è prima di tutto un’esperienza di alienazione. Ce lo ha spiegato Heidegger, molto lucidamente: l’uomo – e qui per uomo intendo homo, l’essere umano – è “gettato” nel mondo, versato in una condizione che non è lui a scegliere, ma in cui si trova implicato. Questo è ciò che accomuna davvero l’uomo e la donna; questo è il segno della loro comune umanità.

Ebbene, se ora provo a guardare al mondo consapevole della mia “gettatezza”, consapevole cioè del ruolo giocato dalla cultura che mi circonda e mi ingloba, e del posto che essa mi ha assegnato, capisco che forse l’arroccarsi ostinato di taluni alla rigidità di certe classificazioni nasconde solamente angoscia… sì, una sorta di primigenia angoscia che deriva dalla possibilità di rivelare, prima di tutto a se stessi, il carattere sempre provvisorio, instabile, prismatico e mai sicuro di ogni identità. Non è forse per ripararsi da una simile angoscia che spesso si preferisce fare della propria identità una recita? La pedissequa ripetizione di schemi da riproporsi mimeticamente, attraverso gesti e azioni e tratti?

Ognuno nasce con un certo organo, una sorta di equipaggiamento pratico direi, che è il suo sesso. Ma è davvero tutto lì? La mia sessualità si trova lì ad essere completamente spiegata? È questo il mio destino? Ho sempre trovato la semplicità così inquietante. E allora mi interrogo, e ancora mi domando: ciò che davvero mi definisce non è forse il modo in cui abiterò, più o meno inconsciamente, quell’appartenenza biologica, accogliendo o, al contrario, opponendo resistenza a certi codici storicamente costituiti? Non è forse questo che entra in gioco nel definire la sessualità, al di là di rassicuranti, ma alquanto illusorie, corrispondenze tra corpo e mente? Non è solo così che si potrà scorgere un altro sguardo, anzi, altri sguardi, tutti diversi e singolari, sulla realtà del desiderio, del godimento, dell’amore?

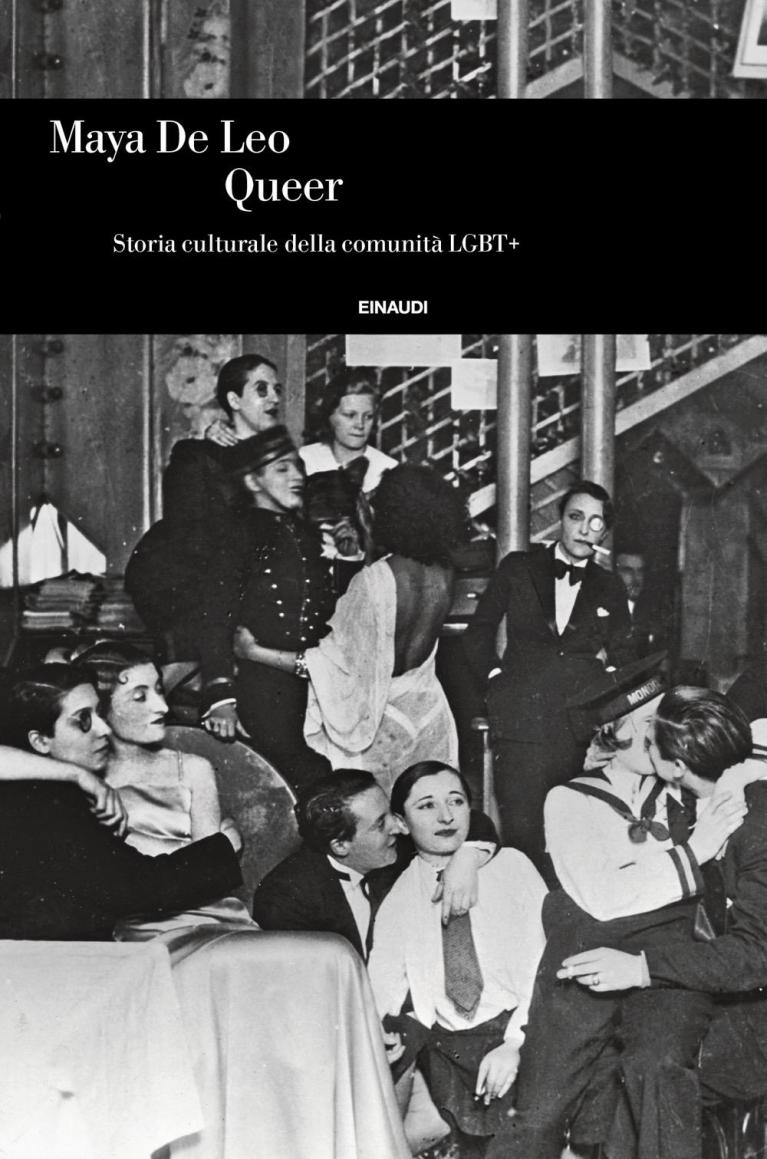

Einaudi pubblica ora un libro prezioso, dal titolo Queer. Storia culturale della comunità LGBT+, a firma di Maya De Leo, docente a contratto presso l’Università degli Studi di Torino. Un libro prezioso, perché si presenta come solida e puntuale ricostruzione della storia della sessualità e dell’identità LGBT+ in Occidente, dal XVIII secolo – l’autrice prende le mosse con lo spiegare quelli che lei chiama “i network dei sodomiti” nella Francia e Inghilterra del Settecento – fino alla contemporaneità (particolarmente meritevole di menzione è il capitolo nono, in cui l’autrice ricostruisce con sguardo lucido e informato il diffondersi dell’epidemia di Hiv, prima negli Stati Uniti e poi in Europa, e la conseguente infamante associazione tra patologia e forme di sessualità queer, o non-eterosessuali).

Ma oltre alla preziosità, il volume in questione colpisce per il suo coraggio. Al suo interno, infatti, De Leo ha raccolto e sistemato i frutti di un lavoro di ricerca più che ventennale, che ha portato la studiosa ad essere, di fatto, la titolare del primo corso universitario, in Italia, di Storia dell’omosessualità – verso il quale, com’è facile immaginare, non sono mancate critiche e resistenze. Si tratta di un vero unicum nel panorama accademico nazionale, caratterizzato da una sorta di vuoto a livello di istituzionalizzazione accademica di certi temi e studi, un vuoto confermato dalla mancanza non solo di dipartimenti dedicati – quelli che nei paesi anglofoni, per esempio, vanno sotto la dicitura di Women’s and Gender Studies departments – ma anche di aree disciplinari, per utilizzare un gergo familiare a chi nell’accademia vi lavora, che sappiano riunire studi dedicati al gender e alla differenza sessuale.

Ora, pur riconoscendone la necessità, in particolare sul piano dell’acquisizione dei diritti, ammetto che spesso provo un forte disagio verso simili nomenclature… studi delle donne, e ancora gay and lesbian studies, come se si volesse circoscrivere e indagare una specie protetta, in via d’estinzione. In tempi tanto stucchevolmente ideologici, però, De Leo con il suo Queer fa qualcosa di diverso, o per lo meno così a me pare, mettendosi al servizio delle giovani generazioni, a cui lei insegna, per trasmettere in punta di piedi dei saperi e dei metodi di ricerca volti a illuminare realtà verso le quali ancora domina una pesante reticenza.

Più precisamente, la studiosa mette nero su bianco, in un volume che si distingue per eleganza argomentativa e pressoché impeccabilità dell’apparato bibliografico, un “desiderio queer di storia”, un arricchimento cioè della storia tradizionale, mai capzioso, e compiuto attraverso l’applicazione rigorosa di uno sguardo apparentemente microstorico… salvo rivelare che quello stesso sguardo così micro forse non lo è mai stato. L’obiettivo, per utilizzare le parole esatte dell’autrice, è quello di “indagare, nel suo farsi, una comunità transnazionale che formula strategie retoriche, politiche ed esistenziali per negoziare i propri spazi di vivibilità facendo i conti con la realtà di questi effetti e con le limitazioni che comportano, scendendo a patti con esse, tentando di modificarle, forzandone i contorni, oppure sfidandole apertamente”.

È la stessa esigenza di uno sguardo differente che guida il nuovo libro di Eleonora Santamaria, recentemente pubblicato per le Edizioni dell’asino, dal titolo Drag. Storia di una sottocultura. Libro rigoroso nella ricostruzione di una personalità e realtà eccentrica, quella delle drag queens, capace di sfidare le costrizioni delle gabbie identitarie tradizionalmente intese. Dodici capitoli, seguiti da un divertentissimo “glossario drag” che permette al lettore di familiarizzare con alcuni termini peculiari di questa cultura, quali ballroom, kiki, tucking e untucking, voguing, in cui l’autrice indaga le pieghe di un fenomeno complesso – e certamente il libro va letto portandosi sottobraccio alcuni riferimenti teorici imprescindibili, primo fra tutti Gender Trouble di Judith Butler –, un fenomeno di cui ricostruisce tanto le radici storiche quanto le sue implicazioni a livello filosofico e antropologico. Un’indagine che Santamaria conduce avvalendosi di una scrittura vivace, in linea con i toni della trasgressione e della provocazione drag, salvo poi rivelare anche una vena malinconica lì dove ad essere ricordata è la storia di Venus, che a soli tredici anni lascia la famiglia e il New Jersey, in direzione New York… checché ne dicano i suoi documenti, “lei non sente di avere nulla di maschile, a parte quello che ha tra le gambe”; così, per non imbarazzare i genitori, preferisce attraversare l’Hudson, e se ne va. Venus paga con la vita la sua trasgressione… e il suo coraggio: morirà all’età di ventiquattro anni, in quella New York che le aveva dato una casa e una famiglia (questo erano, per lei, le amiche e compagne d’avventure), uccisa da un cliente in una stanza d’hotel. “Venus muore per il lavoro che fa”, scrive Santamaria, mentre ci ricorda che il drag è, sì, camp, trans, queer… ma spesso drag significa anche, più semplicemente, dramma, e sofferenza; una sofferenza che l’esagerazione caricaturale prova a esorcizzare.

Mi concedo un’ultima osservazione, relativamente ai due saggi qui citati, due saggi così diversi nei modi e nei toni della trattazione, eppure così simili negli intenti.

Come già detto, sono parole difficili quelle di maschile e femminile, uomo e donna, eterosessuale e omosessuale, se pronunciate in tempi tanto ideologici come quelli in cui oggi viviamo. I termini stessi di queer e drag mi hanno sempre suscitato più di qualche dubbio, forse per il senso comunitario che paiono invocare, intollerabile per me che, per indole, tendo a pensarmi sempre come altro, altro dell’altro, irreparabilmente sfuggente. Sono termini che, così almeno mi pareva, vorrebbero stringere in una forzata identità delle soggettività che, se tali, trovano la loro ragion d’essere solo nel segno di una irriducibile singolarità. Il noi, utilizzato come pluralia maiestatis, anche in una certa scrittura un po’ ingessata, proprio non mi appartiene.

È De Leo stessa a parlare di comunità – “Il mio obiettivo è stato quello di interrogare storicamente il processo che conduce all’individuazione di un gruppo della popolazione accomunato da alcuni tratti che sfuggono alle norme su genere e sessualità dell’età contemporanea”, così scrive la studiosa –, per quanto parallelamente si affretti a sottolineare il carattere disomogeneo di questa stessa, di cui prova a mettere in luce le differenze, culturali e geografiche. Lo stesso fa Santamaria, che se da una parte prova a delineare il fenomeno drag nei suoi tratti peculiari, dall’altra sceglie di dedicare ogni capitolo a una personalità drag differente, quasi a voler sottolineare l’impossibilità di una sovrapposizione.

Questo, io credo, è l’aspetto che merita di essere indagato, ancora e ancora. Nessun essere umano è veramente libero; nessun essere umano vive un’esistenza veramente libera. A volte, serve un’azione trasgressiva per riconoscerlo; esistenze ed azioni trasgressive che trasformano e riformulano le convenzioni, proprio come quelle di cui De Leo e Santamaria ci parlano nei loro libri. Mi avvicino dunque a loro con spirito di trasgressione, che mi ricorda un compito importante: il mio dovere, che è poi il dovere di ognuno, di esercitare la mia soggettività. Di crearla e modularla nelle relazioni che stabilirò con l’altro, con un altro, che non sarà mai uguale a me. Perché dopotutto ogni identità è altra; Je est un autre come ci hanno ricordato i poeti, il che forse ci suggerisce, anche, come tutti siamo chiamati ad essere, in parte, trans-gender.