Intellettuali tipici del XX secolo

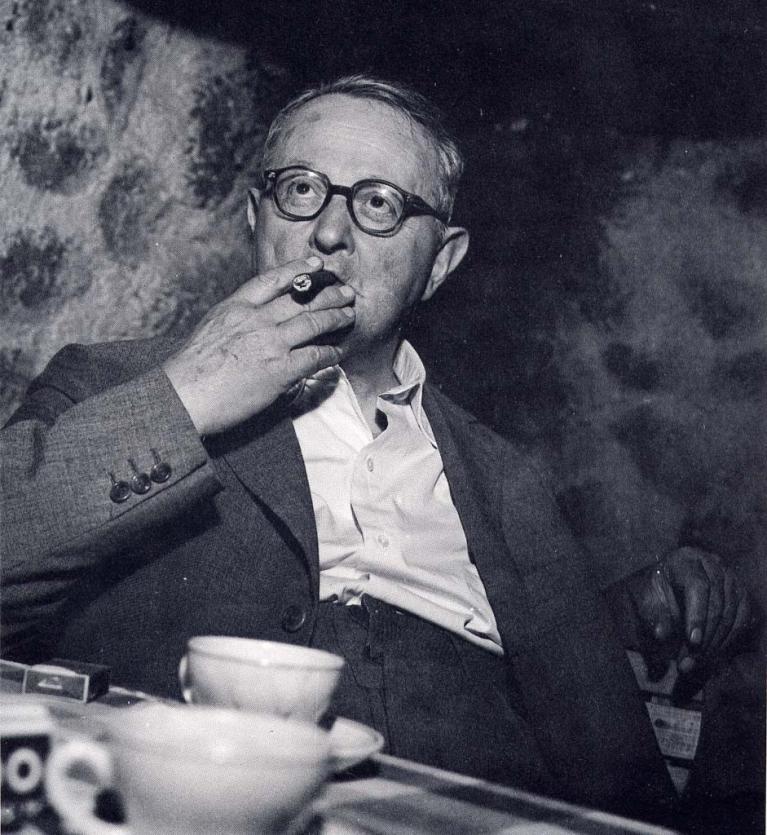

Come alcuni dei migliori autori cresciuti nel clima vociano, dopo gli anni Venti Camillo Sbarbaro tacque quasi del tutto fino alla vecchiaia. Ma mentre arricchiva il suo erbario e traduceva dal francese, oltre a comporre pochi bellissimi versi, continuava a scrivere le sue prose fatte di scampoli, trucioli, aforismi. Non di rado, queste prose ironizzano sugli intellettuali che s'aggiornano freneticamente, che militano senza sosta e non si capacitano del silenzio dell'autore, fedele a un'ispirazione intermittente e astratto dalla cronaca. In Fuochi fatui si trova il resoconto di una visita a Giovanni Papini, steso durante il secondo conflitto mondiale ma riferito al periodo immediatamente successivo al primo. Se alla vigilia della Grande Guerra Papini aveva accolto Sbarbaro recitando la parte dello «stroncatore» e giudicando «pacchiano» il suo vestito casalingo, ora che s'è clamorosamente convertito si fa precedere da un servo in livrea e dal proprio busto, avanzando «untuoso» come un «pretino».

Ma il fiuto per lo Spirito del Tempo è lo stesso - uguale la finzione di anticonformismo e pragmatismo, uguale la faccia di bronzo: «appena seduto, mi chiese – non venivo di là? — notizie del porto di Genova: sua efficienza, movimento di navi, dati statistici... Confessai la mia ignoranza: il porto c'era, altro non sapevo. Prendendo a testimoni i presenti, deplorò il disinteresse dei cosiddetti intellettuali per le questioni concrete, i problemi vitali. E, scartati come perditempo i discorsi seri, m'annunciò – questo sì m'interesserebbe - la mia inclusione nell'antologia che preparava: “Poeti d'oggi”; nella presentazione, ai soliti data e luogo di nascita, avevo altro da aggiungere?... Mah! volendo si poteva accennare che avevo partecipato alla guerra. Sorrise e, rivolto ai presenti, notò che nella vita dei più resterebbe quello l'unico avvenimento».

Insomma: chi durante il massacro scriveva senza imbarazzo che «a difendere i miei cinquanta chili vestiti di stoffa inglese, c'è un fucile sul Sabotino e un cannone a Verdun», ora s'annoia alle storie di trincea, e deplora il poco interesse per i dettagli materiali dimostrato da uno dei tanti soldati che hanno protetto i suoi abiti di sartoria. Non c'è niente che l'immortale chierico italiano faccia meglio di questo: accusare l'uomo refrattario alle schermaglie retoriche di non essere abbastanza concreto, di esser lui troppo chierico - cioè attribuire il proprio difetto più vergognoso a chi, non imitandolo, lo accusa con la sua sola presenza. Sorprende la somiglianza tra questo ritratto e quello che Alberto Moravia ha tracciato in Visita inutile, un racconto scritto sempre a inizio anni Quaranta e inserito nel laboratorio di artigianato '900 dei Sogni del pigro. In questa seconda «visita», il narratore va con un amico da un certo Muzzarini, che ha fama di «polemista formidabile» ma «pazzo». Tutti ne parlano col misto di timore e ammirazione che suscita chi sa spacciare la propria disinvoltura per genialità, trasformando così i comportamenti più eccentrici in un alibi per azioni altrimenti imperdonabili.

Muzzarini abita in un villino di periferia quasi nuovo ma già fatiscente. Scarmigliato, con la giacca indossata direttamente sul petto villoso, accoglie i visitatori in uno stanzone rosa dove un bimbo si sta infilando le dita nel naso. E qui comincia la recita dell'anticonformismo coatto, caricaturale. Mentre uno dei visitatori ammonisce il piccolo, si leva la voce stridula del padre: «mettiti le dita nel naso sempre più... se lui ti dice che non devi farlo, fallo pure». Nel frattempo il narratore osserva il padrone di casa, la cui fisionomia è moraviana quant'altre mai nel suo ripugnante doppio fondo: «Aveva una di quelle facce pallide, madide e convulse in cui lo scintillio degli occhi e un frequente contrarsi e giuocare sotto la pelle dei muscoli della mascella mettono qualcosa che effettivamente rassomiglia forte ad una specie di pazzia o per lo meno di sregolata agitazione. Ma il naso camuso con la punta aguzza rivolta in su pareva frivolo, e la bocca stretta e sottile metteva su quell'espressione violenta il suggello di una puntualità e di una fermezza atroci». Mentre l'anfitrione stringe le labbra «come chi riesce a fatica a mettere il catenaccio ad una porta che una folla spinga dal di fuori», gli ospiti espongono la ragione della visita. Sulla sua rivista, Muzzarini ha attaccato a freddo un loro amico serio e mite. Perché l'ha fatto, rischiando di fargli perdere un concorso imminente? Il polemista risponde con impudenza che insulta l'uomo «per troppo amore»; che le sue accuse sono false ma che «ciononostante mi si darà ragione... perché è come se fossero vere». Allora l'amico del narratore avanza il sospetto che voglia far vincere il concorso a un suo spregevole seguace, e azzarda che sarebbe una «camorra». Muzzarini non aspettava altro: «Camorra... finalmente l'avete detta la santa, la sacrosanta parola... camorra! e ancora non l'avete capito? (...) questa è la nostra parola d'ordine. Camorra ingiusta, infame, assassina, portentosa...». Ma se il polemista si atteggia a esecutore sommario, il narratore nota che «appena uno di quei nomi che il mio amico andava facendo fosse di persona influente (...) cadeva in un'incertezza sorprendente in persona come lui di solito tanto decisa, si rabbuiava, torceva la bocca e dichiarava con lodevole e inaspettata imparzialità di non conoscerla, di non aver abbastanza elementi per giudicarla, e così via». A differenza del suo ingenuo compagno, il narratore ha capito ormai di che pasta è fatta la volpe che ha davanti. Come Papini, anche Muzzarini ostenta gusti popolareschi, e si vanta di detestare i “raffinati”: rappresenta la libidine conformista nascosta dietro la maschera della virtù ribelle, il pedagogo sadico o il tribuno servile che si finge un corsaro. Diceva Gramsci, parlando dell'autore della Storia di Cristo, che una cosa è la monelleria di chi rompe i vetri per divertirsi, un'altra cosa il teppismo di chi agisce per conto dei venditori di vetro: cioè, fuor di metafora, per quei potenti su cui Muzzarini glissa.

Alla stessa altezza cronologica, il fratello “lirico” di questo intellettuale ideologo ci viene virtuosisticamente descritto da Tommaso Landolfi nel Dialogo dei massimi sistemi. Anche qui, ad affiancare un amico fin troppo coinvolto c'è un distaccato narratore in prima persona. Allo schivo letterato Y, sempre immerso in studi nebulosi, è capitata una disavventura che gli ha tolto il sonno. Convinto che l'arte migliore nasca componendo in una lingua straniera, Y ha preso lezioni di persiano da un capitano inglese, e in persiano ha scritto i primi versi. Ma il giorno in cui, partito l'insegnante, si è procurato una grammatica, ha scoperto di avere appreso una lingua che non è affatto la persiana, né alcun'altra conosciuta. Per somma beffa, intanto, il capitano ha dimenticato la sua stessa invenzione. Il poeta si trova quindi tra le mani un'opera ingiudicabile se non da lui medesimo. Siamo davanti a una situazione che diverrà poi tipica in Landolfi: al tentativo velleitario d'inventarsi un linguaggio ex novo. Ma qui la sua scrittura ossessivamente dilemmatica ha un rovescio satirico. Anche questo racconto si risolve in una visita: i due amici sottopongono la questione a un «grande critico, uno di quegli uomini (...) sulle spalle dei quali riposa in pace la vita spirituale di tutta una nazione». Questo giudice supremo, insieme austero e mondano, li accoglie nella redazione di un giornale con l'aria compiaciuta e indulgente di chi ha risolto tutte le questioni prime. Infatti il suo responso è apodittico. Non occorre certo che una lingua sia diffusa perché vi si possano scrivere capolavori. Perfino le lingue morte hanno diritto al rispetto estetico: basta far finta che questa lo sia. Ma, obietta il narratore, anche le più oscure iscrizioni antiche presuppongono un passato di norme e tutto un popolo: mentre qui c'è solo un «capriccio» non codificato, a partire dal quale si potrebbero inventare lingue e strutture a piacere. Il critico ribatte infastidito che pure la filologia procede per supposizioni, e soprattutto ricorda che l'opera d'arte, in sostanza sempre intraducibile, «è unica misura a se stessa».

A questo punto Y legge i suoi versi: una incomprensibile litania di cui il critico, una volta tradotta in italiano, loda la funzione espressiva delle molte «u». E' allora che il poeta capisce quale arbitrio gli consenta il sofisma contrabbandato da quel pontefice dell'estetica: «Volete dire che un'opera d'arte può essere tale anche se competente a giudicarne non sia che una sola persona al mondo?». Messo in allarme dall'ebbrezza di Y, il critico prova a sfumare con un po' di latinorum le conseguenze estreme delle proprie parole; ma poi, per liberarsi dello scocciatore, gli concede tutto: «per il caso che vi riuscisse di credervi un grande poeta (...) la vostra gloria sarebbe egualmente piena e completa, e per nulla inferiore a quella di Shakespeare». Potrà essere canonizzato solo da sé stesso, ma «non monta: la gloria non è una faccenda di quantità, ma di qualità...». Così finisce che Y, impazzito perché conseguente, inizia a portare i suoi “capolavori” nelle redazioni dei giornali, pretendendo pubblicazione e compenso - finché lo stesso «grande critico», per nulla disposto a riconoscere gli effetti pratici delle sue teorie, non lo fa ruzzolare dalle scale. Landolfi propone insomma una riduzione all'assurdo dell'estetica moderna, in particolare di quella crociana: e lo fa proprio nell'epoca in cui Croce indietreggiava davanti alla logica che lo aveva ispirato in gioventù, e che ora veniva applicata da troppi seguaci inclini a servirsene come di un passepartout, di un trucco buono per delibare qualunque frammento lirico sciogliendolo disinvoltamente dalla sua cornice storica.

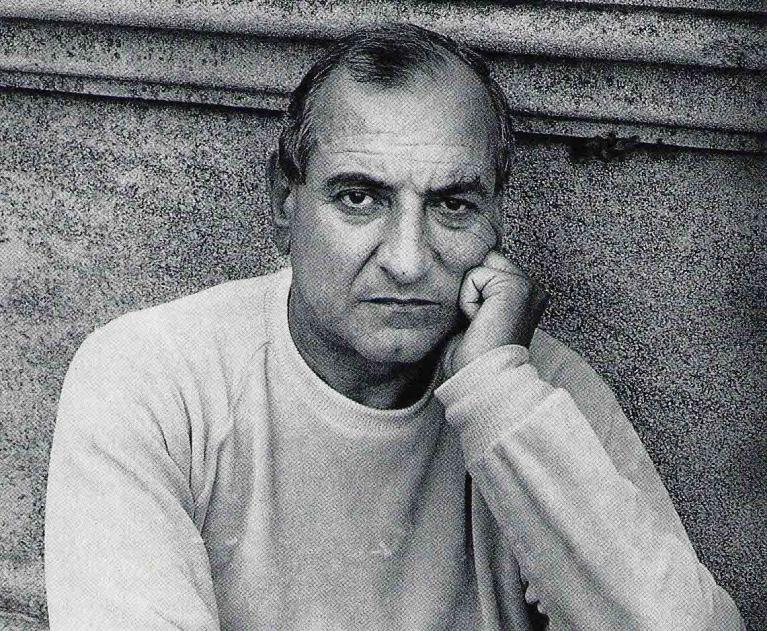

I racconti citati fin qui descrivono i tipi del letterato ideologo (diciamo papiniano) e del letterato-letterato (crociano o postcrociano) nel periodo dell'ultima modernità novecentista. Ma che succede dopo il '45, quando gli intellettuali cominciano a cavalcare l'engagement neorealistico e marxistico? A questa altezza, Moravia diventa l'oggetto di molte satire più o meno bonarie (da Brancati a Flaiano) che con lui mettono in scena lo Scrittore per antonomasia, lo schematico illustratore dei rapporti tra sesso e denaro, tra psicologia e classe; mentre altre caricature (da Flaiano a Bianciardi) colpiscono il Pasolini che celebra straziati riti populistico-decadenti «in odore di pubblicità». Ma forse il brano più notevole, su questo tipo intellettuale, resta il «sillabario» di Goffredo Parise intitolato Antipatia e magistralmente commentato da Raffaele La Capria. Osserva La Capria che qui l'«antipatico» sembra un ritratto deforme, quasi baconiano di P.P.P.; ed è forse per truccare un po' le carte che lo scrittore gli ha assegnato un'improbabile moglie-pupa. Il racconto si apre al solito su un incipit rapido, slittante, “fiabesco”: «Un giorno un uomo un po' pigro che non si era mai interessato di politica perché non riteneva affatto, nonostante i rimproveri che gli piovevano da tutte le parti, che “ogni azione umana è una azione politica”, udì il telefono squillare in modo che gli parve antipatico». E' un evidente autoritratto del Parise che non crede ai rapporti di causa-effetto e agli storicismi, ma si affida a un cosmo libero da significati pesanti e impregnato di «segnali» che non hanno bisogno di alcuna spiegazione, perché la contengono già nel loro puro apparire. Lo squillo continua a lungo: segnale di una volontà sorda, importuna. Poi l'uomo pigro risponde, ed ecco all'altro capo «una vocina dolce, “in maschera”», irriconoscibile perfino dopo le presentazioni. Questo rifiuto d'intelligenza si ripete ogni volta che il protagonista sente parole cariche di «attualità».

Davanti al termine «colonnelli» non pensa ai golpisti ma ai gradi dell'esercito, e la «piattaforma di lotta» evoca in lui il ring dove ha visto morire un uomo: tutte cose labili proprio perché concretamente vissute e non dottrinarie. Ma alla fine il pigro ricorda chi è il suo interlocutore. «Era una persona che molti in quegli anni ritenevano importante, o meglio, che molti giudicavano segno della propria importanza ritenere importante. Ma aveva una brutta faccia ossuta a forma di pugno, una bocca chiusa dentro un incavo osseo come certi sdentati e soprattutto aveva occhi mobilissimi»: occhi che non si fermano negli occhi altrui ma frugano intorno per valutare il prezzo di ciascuno, per afferrare scimmiescamente lo Spirito del Tempo. Questo “Pasolini” chiede una sovvenzione per esuli antifranchisti e guerriglieri palestinesi. “Parise” oppone un no indolente, protestando di non conoscerli e di non intendersi di politica. Allora “Pasolini”, con parola molto pasoliniana, lo accusa di «lapsus»: quella risposta significa che “Parise” è «un qualunquista per non dire un fascista». Gli consiglia di andare in psicanalisi, cerca di provocare una reazione, ma “Parise” non gliela concede: reagisce col torpore, non fa domande, schiva anche un tentativo di seduzione conviviale. Però tempo dopo, a una cena, si ritrova suo malgrado seduto accanto all'intellettuale engagé. Dapprima invidia gli altri commensali, che ridono frivoli tra loro. Poi si accorge che la moglie di lui è puerilmente fiera dei suoi gioielli di poco prezzo, e «questo sentimento puro» lo dispone meglio anche verso il marito. Ma avviene un altro fatto che mostra come questa donna sia la verità piccolo-borghese del coniuge “rivoluzionista”.

“Parise” lo guarda mangiare, ed ecco che davanti al cibo la sua scimmiesca avidità di gloria si riduce a un gesto «di una umiltà e di una ingordigia così antiche, irredimibili e lontane da ogni speranza “futura”», che l'antipatia gli passa del tutto. Il racconto è stupendo, e col suo alternarsi di tempi vuoti e scoperte fulminee rappresenta bene il tipico scorrere dei Sillabari. Ma qui, nell'opporre all'engagement il suo polemico fastidio, Parise usa un trucco. La Capria nota che Pasolini non è proprio così. E lo scarto non dipende solo dalla trasfigurazione “sentimentale”. E' che Parise lo mescola agli intellettuali delle generazioni entrate in scena negli anni Sessanta-Settanta, cioè a uomini che di Pasolini erano già nemici, e di cui lui per primo denunciò il risentito terrorismo ideologico. In pieno boom, le parole del poeta rimasero infatti a lungo le stesse dei suoi «ingenui» anni Cinquanta: cioè appunto le parole derise dagli Asor Rosa e dai sottufficiali operaisti.

Questo ricatto che i piccoli demoni della Nuova Sinistra esercitarono sui “vecchi” engagés è descritto incisivamente nel Contesto di Sciascia: e sempre con una visita. A metà del libro, nera sotie sulla metafisica mafiosità del potere, l'ispettore Rogas cerca a casa del romanziere Vilfredo Nocio un tal Galano, direttore della rivista «Rivoluzione permanente». E' un tipo impotente e traboccante d'invidia sociale, vile ma inebriato dall'idea del sangue. Pur disprezzandolo, Nocio teme il tribunale rivoluzionario che i caporali come Galano potrebbero un giorno dirigere; perciò lo asseconda, ansioso di togliersi di dosso l'etichetta di «scrittore borghese». La sua è una scommessa pascaliana sulla rivoluzione: scommessa che Sciascia, per bocca di Rogas, giudica «mostruosa».

Ma privatamente Nocio legge all'ispettore una poesia-invettiva su questi nuovi mostri. Sono versi che sembrano una parodia di Pasolini, cui si sovrappone qua e là la voce dell'autore: «Con arroganza ripetete a memoria/quel che non sapete/idee-spray schiuma di vecchie e nuove idee (...) che le vostre labbra squagliano e sbavano/come appena ieri in braccio alla mamma (...) il gelato di crema. E colano/dalle vostre barbe di protomartiri/coltivata impostura/finzione di una maturità che vi faccia/uguali al padre e idonei dunque all'incesto (...) sotto la barba avete facce/di sanluigi del neo-neocapitalismo», facce ignare di «Stendhal che parla/la lingua della passione cui siete morti».

Accostando questo Rogas-Sciascia-Nocio ai narratori di Moravia e Landolfi, a Sbarbaro e a “Parise”, sembra che lo scontro tra gli intellettuali sedotti dallo Spirito del Tempo e gli intellettuali malinconicamente refrattari alle euforie storico-teoriche riaffiori perennemente sotto maschere appena mutate. Ma sia chiaro che i primi non sono sempre in malafede, anzi. Spesso li abita un'ansia sincera quanto compulsiva di afferrare la chiave con cui decodificare definitivamente la Realtà. Così, nei momenti di entusiasmo collettivo offrono sacrifici alla dea Storia, e in quelli di riflusso ripiegano su un umanismo pragmatico o idealista. In un ricordo del mobilissimo Vittorini, Sergio Solmi racconta di averlo incontrato dopo la rottura coi togliattiani: era «preoccupato, con in mano il “Breviario d'estetica” di Benedetto Croce: si stava cercando altri maestri. Ricordo che gli dissi, scherzando, che, a mio modo di vedere, non c'era bisogno di maestri, che bisognava prendere il buono un po' di qua un po' di là, dove lo si trovava. Mi guardò perplesso e un po' scandalizzato». Ecco qui l'ennesimo, impossibile dialogo tra due lingue straniere: quella di un sobrio svagato saggista e quella di un eterno adolescente ipercinetico, per cui si prova ovviamente molto più affetto che per Papini o Muzzarini. E forse anche oggi, malgrado le varie mutazioni antropologiche, potremmo sostituire a questi nomi i nomi dei nostri pochi intellettuali ancora legati alle complesse contraddizioni del Novecento: sempre più rari gli sbarbariani, solmiani o chiaromontiani «filosofi al modo antico»; e sempre più grotteschi, più numerosi, più autopromozionali gli agit-prop.