Tre fotografe raccontano / I bambini fantasma

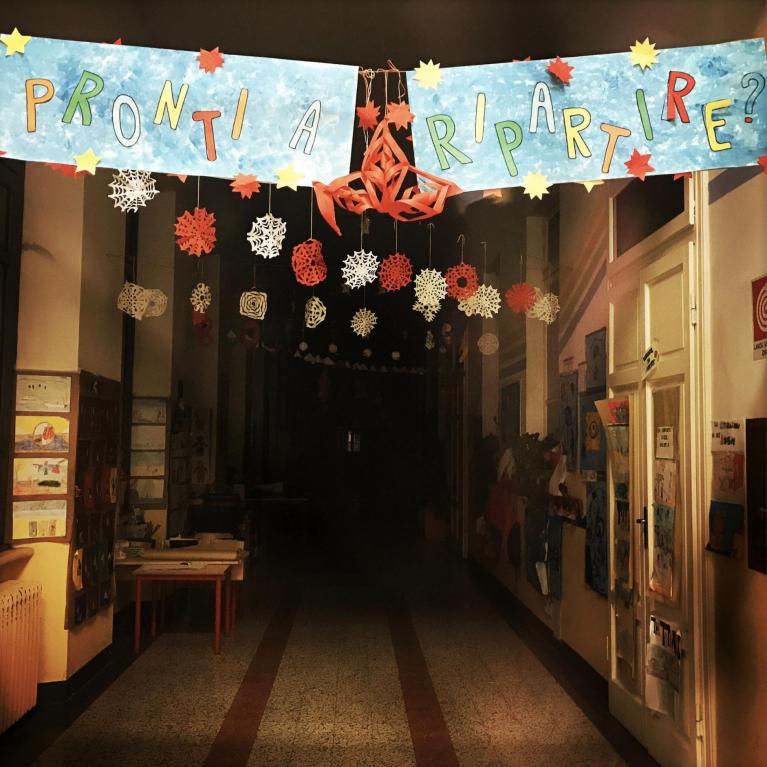

Gaia Giani ha cominciato a fotografare scuole nel 2012. Racconta: «Abitavo vicino a una delle migliori scuole primarie pubbliche di Londra, la Sudbourne Primary School di Brixton, un quartiere prevalentemente nero. Molte famiglie benestanti si erano trasferite nella zona per far frequentare ai loro figli quell’istituto (che rientrava ogni anno nella classifica dell’Ofsted), dando inizio alla riqualificazione, o gentrification, del quartiere. Ispirata da quella scuola, ho iniziato a riflettere sul tema. Mi sarebbe piaciuto fare un progetto sugli edifici scolastici in Europa. Ho incominciato così a fotografare le architetture scolastiche: scale, corridoi, finestre ampie con disegni che raccontavano le stagioni. Da lì è cominciata la mia catalogazione sotto il nome di metafisica scolastica; qualcosa di indiscutibile e immutabile che lega passato e presente con i suoi enunciati verbali e spaziali sospesi in un eterno ritorno dei luoghi e dei gesti.»

A questa prime immagini sono seguite quelle realizzate nel 2013 e pubblicate nel libricino fotografico Io sono stato qui, progetto che si concentra su una piccola scuola Montessori di Milano che dopo quarant’anni dalla fondazione ha abbandonato i vecchi muri per trasferirsi in una nuova sede.

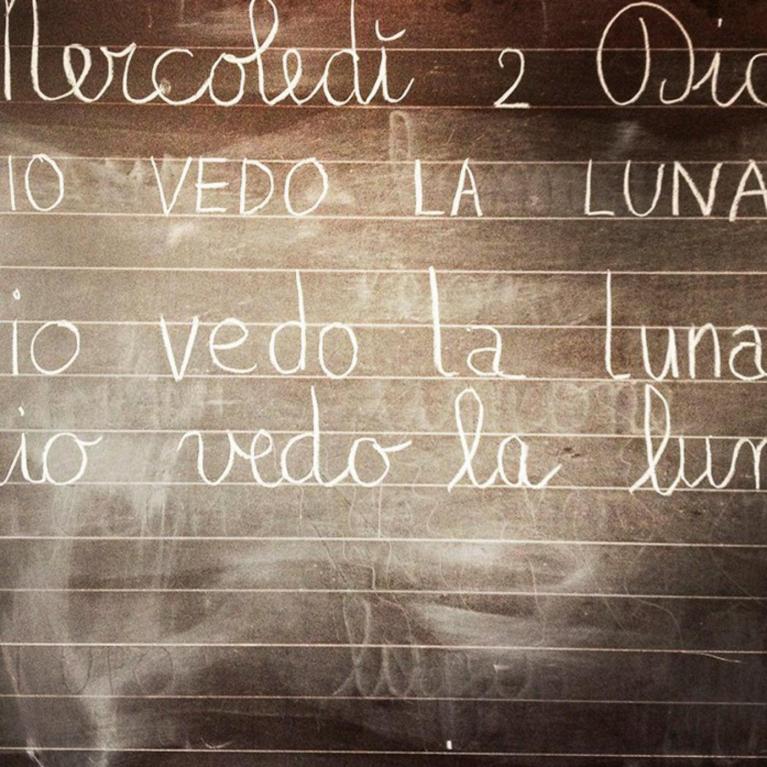

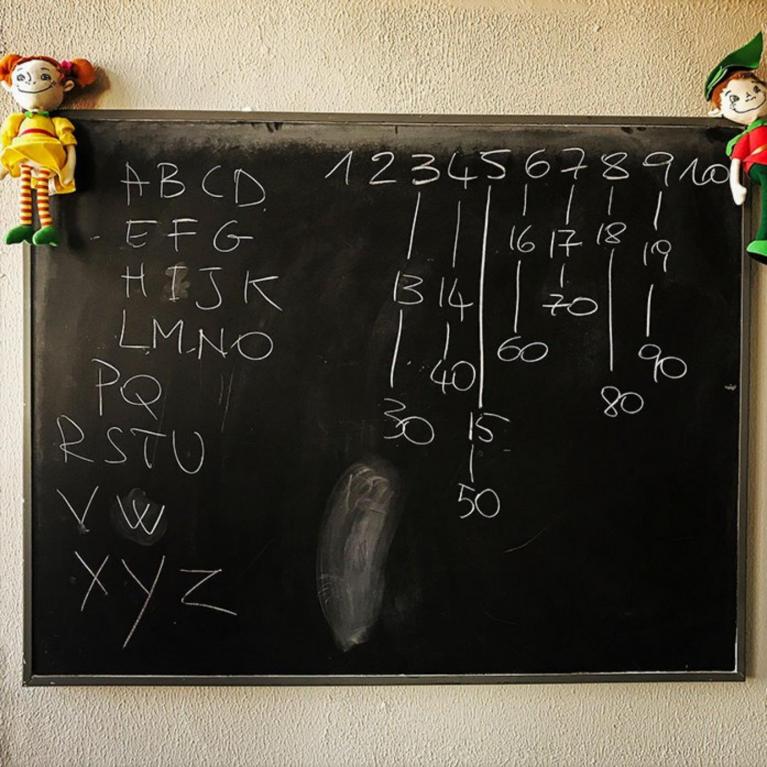

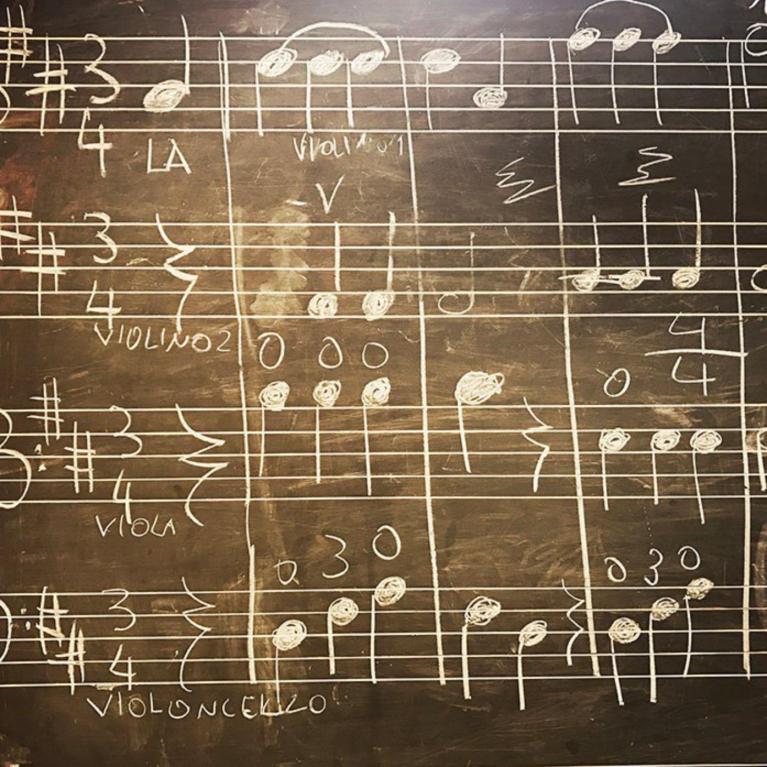

Da alcuni giorni è uscita la nuova serie fotografica prodotta da Giani sulla scuola. Iniziata nel 2014 in alcune scuole primarie pubbliche milanesi, Io vedo la luna una selezione si può trovare presso Micamera Stelline, in corso Magenta 61, Milano) è stata esposta allo spazio del cinema Beltrade, dove tempo fa è stato proiettato anche il documentario La zona oscura. L’età bambina, «un lavoro sull’infanzia e la scuola come luogo di formazione e, al tempo stesso, il racconto in prima persona della ricerca di una scuola ideale».

Giani considera questa serie il capitolo conclusivo della sua indagine: «La scuola ideale per mio figlio non l’ho trovata – e forse non esiste – ma ho fatto un passo indietro, sospeso il giudizio e messo il mio ego di madre tra parentesi. Mi fermo sulla soglia e mio figlio non chiede più di essere accompagnato in classe.»

All’inizio, archivia le foto sotto il nome di metafisica scolastica e metafisica della lavagna: «Le lavagne» spiega, «sono la testimonianza di un mondo sospeso e immutabile, un affondo del passato, mentre le scritte rappresentano l’aggancio con il presente, qualcosa di passaggio in attesa di essere letto per un’ultima volta e cancellato.» Suggerisce lei stessa una possibile ispirazione nella serie Blackboards di Cy Twombly e aggiunge: «Il fascino delle lavagne e degli spazi scolastici ha determinato in me delle scelte che non sempre si sono rivelate ideali per l’educazione di mio figlio. Ho escluso la scuola sotto casa, perché durante l’open day la vice direttrice ci aveva fatto notare che tutte le aule erano dotate di L.I.M. e che la obsoleta e polverosa lavagna di ardesia era stata eliminata.»

Molti scatti della nuova serie sono stati realizzati nella scuola di via Paravia, «istituto che dal punto di vista architettonico racconta la memoria del passato e sotto quello sociale rappresenta il presente (è considerata una scuola ghetto, costantemente sotto minaccia di chiusura per le sue due sole sezioni funzionanti, e per lo più frequentata dal 97% di figli di migranti). Appena potevo, entravo nelle aule per osservare come erano state lasciate le sedie, e cosa aveva scritto l’insegnante; c’era sempre un’armonica corrispondenza e qualcosa che mi sorprendeva.»

Le fotografie di Gaia Giani rappresentano la ricognizione attenta di uno stato di cose davanti al quale risulta inopportuno esprimere un giudizio. Sono un documento, non una denuncia. Lo sguardo della fotografa appare interessato a testimoniare presenze, non assenze. Per questo, nonostante spesso le scuole fotografate siano in evidente stato di difficoltà perché vetuste, maltenute e prive di mezzi, ciò che si percepisce è la vitalità che le attraversa. La presenza che le immagini restituiscono è quella dei bambini, mai colti all’interno degli ambienti (con un’eccezione), e tuttavia espressi da un’energia che tocca oggetti, superfici, atmosfere. L’impressione è che la scuola sia un luogo del quale il tempo non oltrepassa la soglia, letteralmente costruito ogni mattina dai gesti e dai corpi dell’infanzia, dalla sua aurorale, concretissima presenza che da dentro illumina ogni cosa.

In Songül realizzato dalla fotografa Serena Pea, edito da La Grande Illusion nel 2018, è ancora il racconto visivo di una scuola al centro dell’attenzione. Songül è il nome inventato di una maestra vera, partita per il servizio civile obbligatorio nella Turchia dell’est, in un villaggio al confine con la Siria.

La sua voce racconta nel preambolo: «In Turchia, quando ti laurei, se vuoi insegnare nella scuola pubblica devi sostenere un esame e scegliere tra quaranta località della Turchia orientale. Sulla base del tuo punteggio e delle destinazioni indicate il governo ti manderà a est per il servizio civile obbligatorio.

La durata dipende dal rischio terroristico del posto. Nei luoghi più rischiosi starai al massimo due anni, negli altri non più di quattro. Ho ventidue anni e sto per partire per il servizio civile obbligatorio a est.»

Per tre anni, Serena Pea e Songül si scambiano messaggi intorno a questa esperienza vissuta nel 2014: la

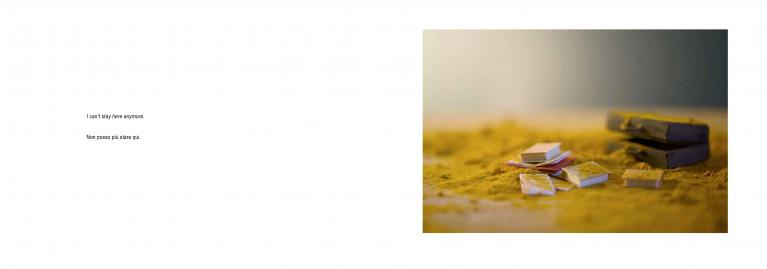

lontananza da casa, il pericolo, la solitudine, la mancanza di libertà, le difficoltà con gli abitanti del posto e con le rigidissime regole dell’autorità e dell’istituzione scolastica. Il testo del libro riporta i messaggi di Songül in forma telegrafica, come didascalie. Le fotografie che li illustrano ritraggono non la realtà, ma modellini appositamente creati per l’occasione dallo scenografo Alberto Nonnato. Si tratta cioè di un reportage realizzato lontano dai luoghi narrati e costruito invece intorno alla voce di chi lo ha vissuto.

Anche qui si trovano aule, sedie, lavagne, libri, banchi, gli oggetti della didattica e del gioco, ma in forma ellittica, mostrati per riduzione, minuscoli e come riportati alla loro forma originaria, come se si trattasse di ritrovamenti archeologici, cose antichissime. La piccolezza ne mette in luce la precarietà, e insieme la lontananza non solo dallo spazio di chi fotografa, ma anche dal tempo. Come se le parole tracciassero un racconto difficile da collocare dal punto di vista geografico e temporale, e non solo a causa della natura letteraria che acquistano diventando storia, libro. La natura aspaziale e atemporale, quasi metafisica del luogo dipende qui dalla voragine di un’assenza che è quella specifica di chi quei luoghi dovrebbe abitare, quegli oggetti dovrebbe usare, ovvero i bambini.

Di loro in queste immagini non si riscontra alcuna traccia: la natura stessa dell’infanzia è azzerata dalla decrepitezza di una materia priva di anima, esclusa programmaticamente dalla presenza morta in cui si incarna ogni forma, ogni oggetto.

Anche in questo caso, dunque, si potrebbe parlare di metafisica scolastica, ma per una ragione opposta a quella delle fotografie di Gaia Giani. La dimensione astratta a cui rimandano le immagini di Serena Pea porta in primo piano un’idea di morte come principio ordinatore dello spazio e del tempo. È una dimensione che vive non di una presenza ma di una assenza. Il contrario di quanto scrisse il filosofo e paleontologo Teilhard de Chardin nel deserto dell’Ordos, citato da Joan Didion in Per il momento: «Tutto è essere e ovunque non è che essere.».

Nella scuola di Songül ovunque non è che non essere: le immagini sorgono annebbiate dalla narrazione per ferire, aprire una breccia in uno sguardo, il nostro, predisposto alla nitidezza. Circoscrivono con cura una patria minuscola del vuoto e dell’abbandono, descritta come in una fiaba nera: lettini, seggioline, finestrelle, ragnatele, luci fioche, plaghe di buio guidano il lettore in un universo di scarsa visibilità, sempre in bilico fra minaccia di distruzione e imminente scomparsa.

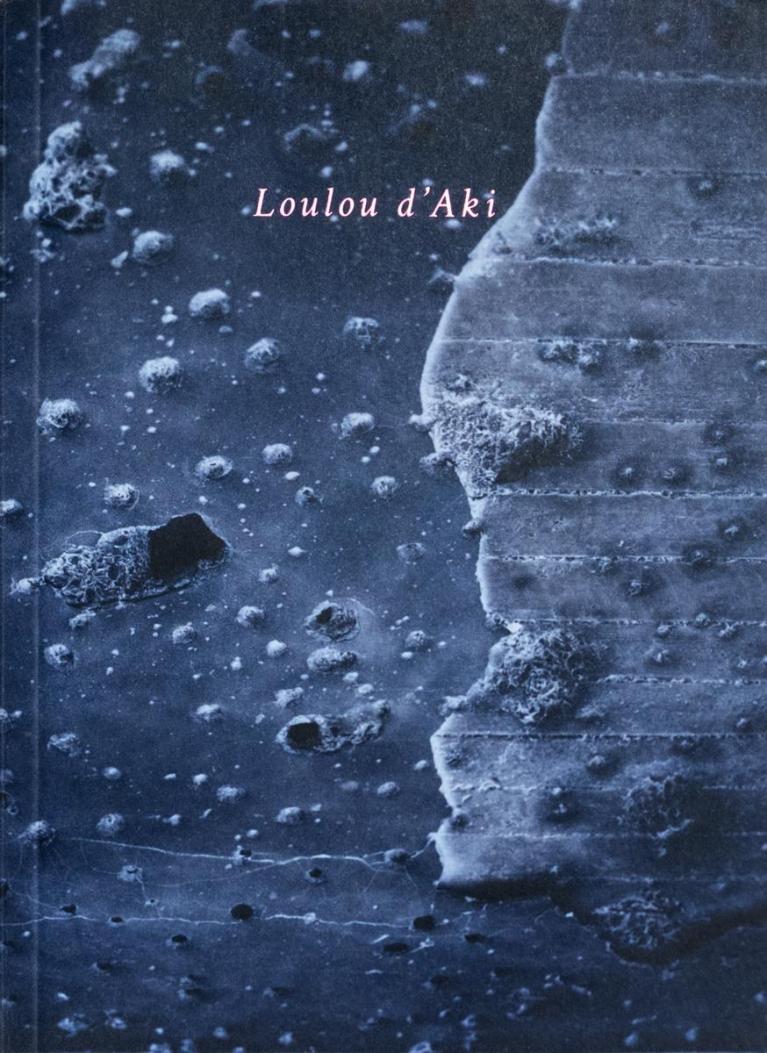

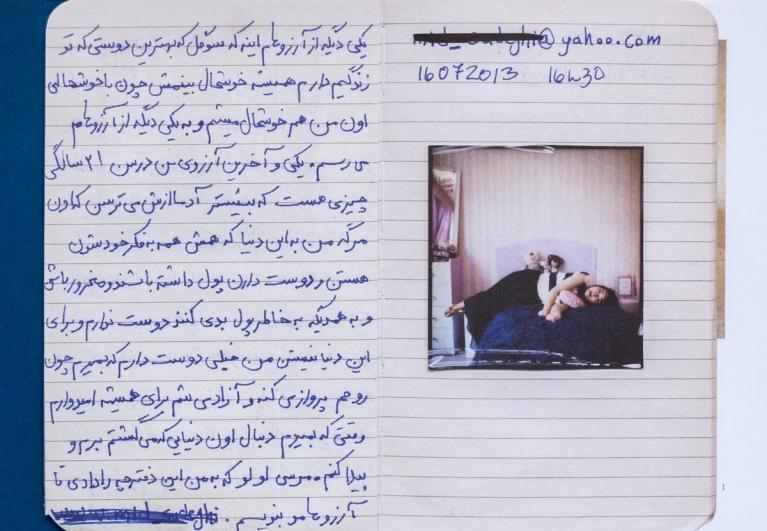

Make a wish è il titolo di un progetto della fotografa e documentarista svedese Loulou d’Aki, nato nel 2008, a Parigi, dall’idea di raccontare e registrare la vita e le aspirazioni dei ragazzi e delle ragazze, in particolare dell’area del Mediterraneo. Spiega la fotografa: «In generale ho trovato che le giovani generazioni hanno grandi aspirazioni di libertà. Anche se il concetto di libertà dipende dalla situazione politica e geografica. In Europa la libertà vuol dire spesso libertà di espressione e libertà di realizzare la propria persona, in Medio Oriente tutt’altro. A Gaza, la libertà rimanda all’apertura delle frontiere; a Gerusalemme, alla fine dell’occupazione e delle restrizioni religiose; a Istanbul, alla libertà morale e sociale; a Teheran, alla libertà di parola e di espressione. Insomma, nei paesi o nelle aree geografiche dove sono in atto tensioni, conflitti, cambiamenti, le aspirazioni sembrano riguardare condizioni collettive, e non solo personali. Ciò che però caratterizza l’animo di tutte le giovani generazioni, in qualsiasi area del globo mi sia trovata a scattare per Make a wish, è la speranza.» (intervista uscita su Artlife). Ogni fotografia nasce dall’incontro della fotografa con i soggetti ritratti, dall’ascolto delle loro storie e dei loro sogni, dalla scelta finale di dove e come fotografarli: «Ho già la foto impressa nella mente quando scatto» spiega. Insieme alla Hasselblad e ai soggetti, il progetto prende forma attraverso un altro strumento: un taccuino che Loulou d’Aki porta con sé e su cui invita i ragazzi a scrivere chi sono e cosa sperano per il loro futuro.

Nel 2018, Make a wish è diventato anche un piccolo libro edito da OTM Company s.r.l.

per Cortona on the move, il festival di fotografia che nel 2017 ha assegnato al progetto di Loulou d’Aki il premio Photobook Prize. La pubblicazione, in piccolo formato, accompagnata da un astuccio di pelle, ha l’aspetto e la forma di un libro da viaggio, un taccuino da portare con sé ed è stato realizzato su indicazioni della fotografa per forma e materiali utilizzati (tipo di carta, tipo di font, colori etc).

Nell’introduzione al libro, Loulou d’Aki spiega: «Make a wish è un progetto fotografico che ha l’obiettivo di diventare una testimonianza dei tempi correnti. Parte dall’assunto che la gioventù dovrebbe essere l’età delle infinite possibilità. Gran parte del progetto è stato realizzata in Medio Oriente, in diverse situazioni legate alle rivoluzioni della primavera araba o in zone di conflitto dove troppo spesso i giovani vengono privati del diritto di essere tali. […] Quando ho iniziato a lavorare a questo progetto sono partita dal presupposto che la gioventù fosse un’età di speranza, quando le aspettative non sono ancora condizionate dall’esperienza. Con l’evolversi del lavoro ho cominciato a capire quanto invece le aspirazioni siano influenzate dalla società, dalle circostanze in cui cresciamo, e quanto sia importante comunque continuare ad averne.»

La citazione in esergo riporta una frase scritta sul taccuino da Cyrus P., 15 anni, Teheran: «Questo è solo un sogno, ma per fortuna i sogni si avverano».

L’immagine in copertina che richiama l’idea di uno spazio popolato da corpi celesti, mostra in realtà il dettaglio di un muro di un edificio nella Striscia di Gaza che riporta i segni di un bombardamento avvenuto durante l’operazione Pillar of defense, del novembre 2012.

Le pagine del taccuino richiamano lo spazio vuoto delle lavagne: su entrambi i segni e la scrittura depositano il presente. La giovinezza è un momento di passaggio, un movimento rapido che lascia una traccia volatile che però ha la speranza di essere letta, forse per una sola volta ma non per essere cancellata. Make a wish è un libro fatto per stare in tasca e ricordarcelo.

I ragazzi fotografati si sono lasciati alle spalle la propria infanzia, le scuole frequentate. Si chiamano Dorna, Omar, Maryam, Mohammed, Amin, Bahman, Aaron, Nachman, Ahmed, Maraam, Hervé, Cyrus, Zahram, Farhad… Di loro non sappiamo nulla, se non il nome, la provenienza geografica, le aspirazioni. Dai luoghi che fanno loro da sfondo possiamo immaginare tutte le difficoltà, gli ostacoli incontrati. Se la scuola non appare, appaiono città distrutte, territori ammalorati, periferie, città in ricostruzione, quartieri che affondano nella miseria, interni semivuoti o affollati di oggetti. I luoghi alle spalle di questi ragazzi e ragazze sono l’Iran, la Turchia, l’Afghanistan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme, i campi profughi di Idomeni e Lesbo…

Alcuni di loro potrebbero aver frequentato la scuola di Songül, essere stati i bambini fantasma appena intravisti nelle parole della loro maestra, ma privi di corpo fra i muri della scuola abbandonata.

L’infanzia negata ai bambini di Songül confluisce all’improvviso nella giovinezza piena di speranza di questi ragazzi. Scomparsa nei territori carsici della Storia dei loro Paesi, si mostra all’improvviso nelle vite e nei concretissimi progetti di questi giovani che impressionano (chi li guarda da qui) per la tranquilla volontà e fiducia di essere, nonostante tutto, e di poter vivere una vita migliore.

Sui loro corpi e i loro volti vedo accesa la luce che ho letto nella vivida brillantezza degli oggetti infantili che abitano le aule deserte fotografate da Gaia Giani. Una luce fatta di quell’energia incontenibile prodotta da giovani vite che si stanno formando, sviluppando e che saranno il futuro, qualunque sia stata l’educazione che hanno avuto, la scuola frequentata, la terra in cui sono cresciute, le cure ricevute. Sono persone nuove di zecca, e sono qui, ora.

Loulou d’Aki di loro dice che spesso restringono la rosa dei loro desideri ai fondamentali: pace, libertà, amore. Cose che a noi suonano ingenue.

La cosa più straordinaria di questo piccolo libro di ritratti è che si somigliano tutti i loro protagonisti, pur nella grande diversità di espressioni, fisionomie, abiti, sogni, gesti. Potrebbero essere fratelli. Probabilmente lo sono.

Alcune foto di Make a wish vengono dal sito.