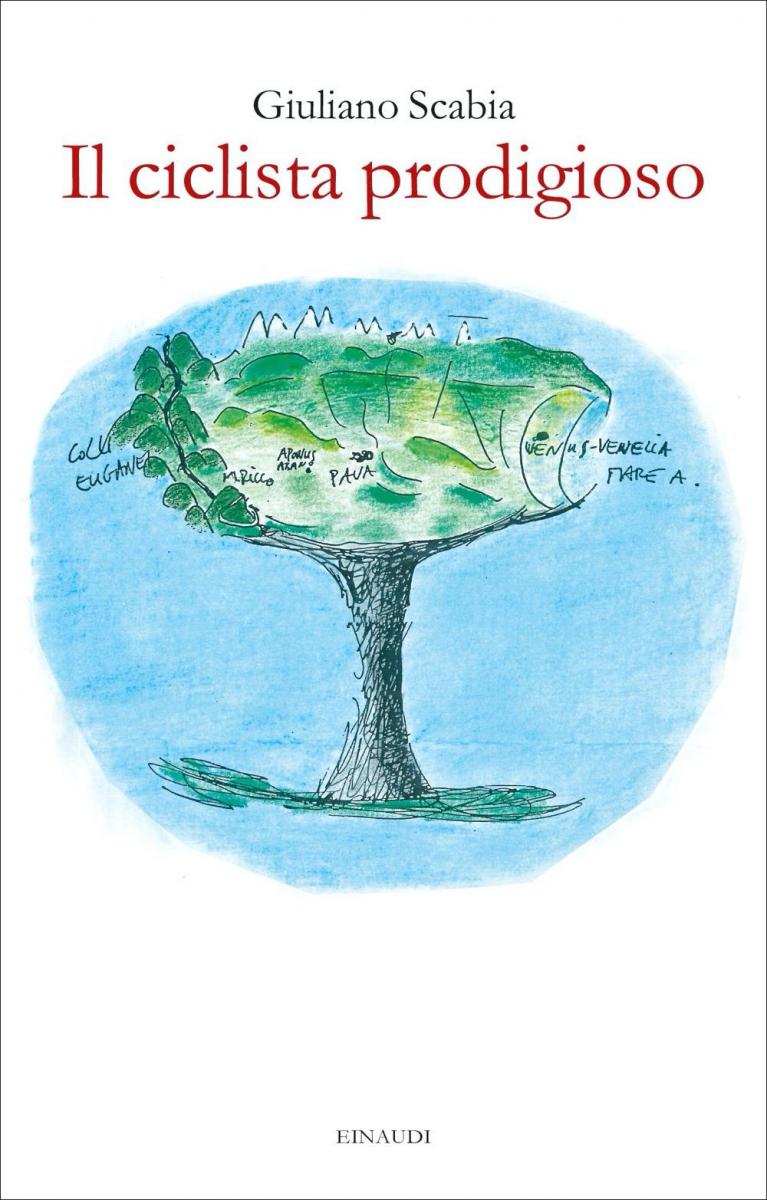

Un romanzo postumo da Einaudi / Il ciclista prodigioso di Giuliano Scabia

«La storia di Ercole è d’amore, violoncello, bicicletta e destino». Inizia così, dopo un prologo che si apre nel segno di due arcangeli ben noti al lettore, il rosso e il celeste, come sempre impegnati in un eterno scontro-incontro, gioco e lotta primordiali, il quarto romanzo pubblicato postumo da Einaudi del Ciclo dell’eterno andare di Giuliano Scabia, intitolato Il ciclista prodigioso.

Dopo aver raccontato la storia di Lorenzo, magico violoncellista e incantatore di bestie nell’India misteriosa degli anni Venti, protagonista della prima prova narrativa dell’autore (In capo al mondo, 1990), quella di Cecilia, sua seconda sposa (raccolta, insieme al romanzo precedente, in Lorenzo e Cecilia, 2000), e della primogenita Sofia, donna d’amore e studiosa della mente (L’azione perfetta, 2016), Scabia completa questa emozionante saga familiare, storia personale ma che molto racconta del nostro Novecento, con un ultimo tassello (più corretto sarebbe forse parlare, musicalmente, di movimento) dedicato al secondogenito Ercole: violoncellista per diletto, estroso artigiano del ferro battuto e ciclista prodigioso, come titolo vuole, che in sella alla sua bici e con il violoncello al seguito nutre il sogno di raggiungere il lontano Oriente alla ricerca del padre Lorenzo.

Anche Ercole, come Sofia, si è dunque dato un compito ben preciso nella vita: ritrovare la radura dove Lorenzo ha suonato per le bestie della giungla e congiungersi così, nella musica, al padre perduto da bambino, ritessendo il filo di un legame troppo presto interrotto. E proprio nel lascito di un talento condiviso tra le due generazioni, quello per il violoncello, il figlio capisce di poter trovare il giusto sentiero per tornare al padre, continuando il dialogo con lui, fino a quando sarà finalmente pronto per raggiungere l’Oriente colmo di meraviglie: Ercole si prepara suonando i fiori e le piante, scrivendo note su partiture fatte di salici, pioppi, erba lucciola e sole, volgendo in musica le ombre, i venti, le acque temute dalla madre Cecilia, immerso nella «coppa del paesaggio» (il disegno, d’autore, viene offerto in copertina), immenso calice che racchiude il segreto della vita. È proprio il suono del violoncello, infatti, a svelare al protagonista cosa sia la vita, «un’avventura, un cercare, un dialogo coi vivi e coi morti», una «rete viva» dove tutto si tiene, «Lorenzo, i nonni, i conoscenti, gli amici, le bestie, le piante, il cielo, le acque e le tracce di quelli che nel tempo erano passati di là, mercanti, soldati, contadini, re, artisti, zingari – e innamorati, e visitatori d’ogni nazione e colore».

Foto di Massimo Sestini.

Questo delicatissimo romanzo di congedo, sospeso a mezz’aria come i due eroicomici personaggi che accolgono, sulla soglia della narrazione, il lettore, ripercorre dunque la vita (vera storia) di Ercole, in un racconto che convoca tutti i grandi temi affrontati da Scabia nei romanzi precedenti della saga, nel ciclo di Nane Oca e in tanta parte dell’eterogenea e ricchissima produzione di un autore inafferrabile, raffinato affabulatore e sperimentatore curioso. Torna il rapporto con la musica, intima compagna e chiave per trovare «il respiro della vita» e dare gioia, torna il «tremito d’amore», autentico «re del mondo», e la riflessione sul male, annidato nella mente e a volte capace di stravolgerla, e l’interrogarsi su dove stiamo andando, quale cammino abbiano intrapreso gli uomini, smarrita forse l’anima.

Quesiti che Scabia affronta con la consueta leggerezza sognante, solo in apparenza un po’ svagata, con tono da favola, e invece riflessione lucida, assai nitida e misurata, e proprio per questo tanto più efficace e necessaria.

Il romanzo è anche storia di un tempo forse inevitabilmente tramontato, di una socialità minuta e preziosa di paese, di oratorio, di osteria, fatta di ritrovi al bar Stella a discutere tra amici «d’ogni cosa del mondo» e raccontarsi storie sempre credute, siano vere o inventate, purché verosimili e ben narrate. Non è un caso, allora, che Ercole annunci la sua partenza per il lontano Oriente proprio al bar Stella e che lì giungano le cartoline da lui inviate, prima traccia di un viaggio «in capo al mondo» che rivivrà (e noi lettori rivivremo) proprio nella dimensione condivisa, “comunitaria”, del racconto: nella voce di questo ciclista davvero prodigioso prende forma una geografia fantastica che fonde mito e realtà e che saggia la tenuta di storie e narrazioni con continui e divertiti ammiccamenti al lettore.

Tra fioretti e fanfaluche – «sono il bello dei racconti!» – seguiamo Ercole mentre attraversa la Grecia e Tebe, città della Sfinge, suona tra le rovine di Troia ed entra nella pancia del celebre cavallo, «in copia», sale sul monte Ida, frequentato dagli dei, raggiunge Tarso, Antiochia, Beirut, entra a Gerusalemme. Tra incontri e mirabolanti apparizioni, spesso assistito dagli arcangeli amici che lui solo vede – è il dono delle traveggole – Ercole supera la Giordania, arriva a Baghdad, nell’Iraq favoloso e oggi un po’ «patacca» delle Mille e una notte e del Paradiso Terrestre, giunge in Iran, dove la stella cometa che guidò i Magi è divenuta «attrazione turistica» e «patrimonio dell’umanità», oltrepassa il Pakistan, «sempre più stupito dalla diversità del mondo» e finalmente approda in India, misteriosa meta del suo lungo e paziente peregrinare.

Comicamente sospeso tra fantasia e realtà («l’Olimpo a salirlo è più di qualunque passo, più del Monte della Madonna, più del Pordoi, più dello Stelvio», osserva Ercole, con puntuale competenza ciclistica), il racconto offre anche l’occasione a chi l’ha vissuto e a chi ascolta con stupore di discorrere su vecchi e nuovi fanatismi, tra religioni tradizionali e contemporanee schiavitù, prima fra tutte quella imposta dal denaro e dall’illusione che tutto possa ridursi a compravendita, in uno spazio sempre più interconnesso, ma identico a se stesso e dunque sempre più isterilito. Quello che Ercole attraversa è un mondo in rapida trasformazione: la metamorfosi investe identità, fedi, valori, travolti da un mutamento troppo veloce per essere metabolizzato. Se tutto diventa inesorabilmente teatro per nuovi spettatori, i turisti – come afferma Ercole, raggiunta la meta – l’unica (ultima?) speranza risiede nel «coltivare l’anima», con pazienza, con amore. Fedele al principio che «le cose bisogna andare in loco per vedere se esistono», come afferma uno degli amici avventori del bar Stella, «e andare piano, a piedi o in biciletta», il racconto di Ercole è allora anche un invito alla lentezza: «correndo correndo non si gode niente», si crede (e si crede soltanto) di capire tutto, si perdono le visioni.

Tornato dall’India, Ercole comprende di aver percorso un viaggio ben più lungo dei chilometri che lo separavano da Pava, camminando a ritroso nella sua memoria, fino a ritrovare le «parole buffe» e i «sopra nomi» con cui il padre ha disegnato per lui una traccia, un seme di destino. Ancora una volta, per Scabia i sentieri da percorrere affondano le proprie radici nel fiato, nella voce, nella lingua ricevuta in dono da bambini. È quello che, in altre pagine intense e luminose, Scabia ha chiamato il «tremito», inizio di ogni avventura. Anche Ercole, al termine del romanzo, ritrova nella memoria, pronunciato dal padre Lorenzo, «un nome fiore», Everest: «il fiore del mondo che toccava il cielo» e sente nascere il desiderio di suonare il violoncello per lui. Torna allora nel lontano Oriente e accompagnato dall’amico Rajiv, figlio del maraja presso il quale Lorenzo aveva così tante volte suonato, sale sul colle di sassi chiamato Kalapattar. Giunto davanti all’Everest, Ercole suona il magico strumento, seguendo le linee dei ghiacci e della neve, con le note «incarnate nel paesaggio» a unire tutto, bestie, uomini, visioni, una sorta di «mandala», come suggerisce il testo, a racchiudere l’universo nel canto della vita indistruttibile e misteriosa, che sempre rinasce, nonostante la morte.

«Stiamo entrando – scrive Ercole in una lettera all’amico Rajiv, preso dal morbino di tornare in Oriente – in un momento alto della vita – l’ultima parte – quella in cui forse riusciremo a capire come tutto sia legato a un unico filo».

A quell’«unico filo» è dedicato questo romanzo curioso, sapiente, che diverte e commuove. Una narrazione epica, che ancora una volta (e più del solito) vive nella dimensione del racconto, dilata il testo, sta nella voce che tiene vicini. Quella di Giuliano Scabia, che leggendo queste pagine intense e delicate sembra quasi di poter sentire accanto, ma anche la nostra, chiamata a farsi musica, a prendere parte alla visione.