Le sette anime dei makers

L’improvvisa attenzione dei media per il fenomeno dei Makers è da rintracciare in due eventi principali: World Wide Rome, un grande meeting in stile TED organizzato a marzo da Riccardo Luna – ex direttore di Wired Italia ed oggi tra i principali divulgatori italiani nel campo dell’innovazione e delle nuove tecnologie – e The Future in the Making, mostra organizzata da Domus durante la Design week di Milano. Ma cosa vuol dire esattamente Makers? Con questo termine si intendono in realtà pratiche, filoni di ricerca e visioni molto diverse tra loro.

In senso stretto, con Makers si intende una sottocultura di origine statunitense incentrata sul fai-da- te tecnologico (chiamato da molti D.i.y. 2.0) che si organizza attorno alla rivista Make e che si riunisce in periodiche Maker Faires tenute in tutto il territorio degli Stati Uniti. Nei Makers statunitensi si ritrovano gruppi e personaggi eterogenei, che vanno dagli inventori da garage agli artisti psichedelici, passando per hacker e piccoli artigiani di vario tipo. Quello che tiene assieme la scena è un generico desiderio di produrre autonomamente, vendere e comprare gadget e prodotti creativi tecnologici, nel quadro più generale della rinascita dell’interesse per il lavoro manuale che coinvolge tutta l’America del Nord (ben rappresentato dal documentario Handmade Nation). Le loro principali influenze culturali sono le cyberculture degli anni ‘90 e ‘00 – legate ai movimenti psichedelici post-hippy che danno vita ogni anno al festival Burning Man – ma anche il mondo delle start-up tecnologiche della Silicon Valley. Per questo motivo, il mondo maker in senso stretto è fortemente incentrato sui valori della micro-imprenditorialità e del self-made-man, combinati con un forte senso ludico e con la generale tendenza all’assottigliamento del confine tra le figure del professionista e dell’hobbista (ben sintetizzata dal termine “Professional Amateur”, coniato da Charles Leadbiter e Paul Miller ed illustrato in questo interessante TED Talk).

Un’esperienza per certi versi parallela a quella dei makers, ma non sovrapponibile, è quella dei Fablab, i laboratori di fabbricazione digitale nati all’interno dell’MIT di Boston e spuntati come funghi in giro per gli Stati Uniti e per il mondo (ma non, ancora, in Italia). I Fablab sono cresciuti spesso in seno ad istituzioni accademiche e culturali, mettendo a disposizione della passione per l’autoproduzione macchine sofisticate ed una certa disponibilità di fondi. L’intento dei Fablab – con alcune notevoli eccezioni - è prevalentemente educativo, e si concentra sulla produzione di una nuova consapevolezza tecnologica negli studenti.

Fino a pochissimo tempo fa, queste prime due definizioni di makers erano praticamente sconosciute in Italia, che per lungo tempo non ha mai avuto un Fablab in senso stretto (il primo, recentissimo, è quello di Torino), né una Maker Faire (anche se si adesso si sta facendo a gara ad organizzarle). Eppure, il nostro paese è già da diversi anni uno dei motori dell’innovazione nel rapporto tra tecnologia ed autoproduzioni, grazie ad Arduino.

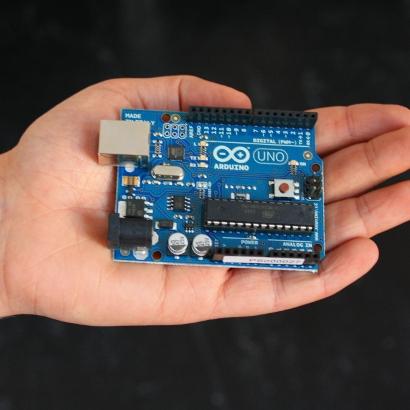

Arduino è un micro-controller a bassissimo costo e facile da utilizzare, che permette di collegare direttamente ad un computer domestico una serie di dispositivi che agiscono direttamente nel mondo materiale, come i sensori di prossimità o di temperatura o motori che di elementi robotici. Arduino è stato sviluppato nella ormai defunta Scuola di Interaction Design di Ivrea da Massimo Banzi – figura che ormai è divenuta una sorta di icona dell’innovazione italiana nel mondo – e rilasciato sotto licenza Open Source. Proprio la scelta di rilasciare liberamente i riferimenti di Arduino sotto formato Creative Commons ne hanno decretato il successo su scala globale: sono decine le compagnie nel mondo che producono dispositivi basati sui progetti di Arduino, personalizzati e riadattati a seconda di esigenze progettuali specifiche.

In pochi anni Arduino si è imposto come uno standard nel mondo dell’arte e del design per le installazioni interattive ed i prototipi tecnologici. Ma il suo successo non nasce dal nulla; al contrario, è connesso con una serie di piccole ma prestigiose esperienze di interaction design (come quelle di To.Do. e Interaction Design Lab). Il merito principale di questo strumento, oltre al valore artistico, tecnologico e culturale dell’innumerevole quantità di progetti che ha permesso di realizzare, è quello di aver avvicinato per la prima volta grandi numeri di professionisti della creatività ad una pratica tecnologica fino a poco prima considerata inaccessibile.

Un altro elemento centrale di questo panorama è il mondo della manifattura digitale. In realtà, le macchine a Controllo Numerico (CNC) che permettono di utilizzare una serie di istruzioni digitali per produrre oggetti nel mondo materiale non sono affatto una tecnologia nuova: la loro prima ondata di proliferazione risale ormai agli anni ‘70 del secolo scorso. Stampanti tridimensionali, tagliatrici laser e frese a 3 o 5 assi sono strumenti diffusi da decenni nei processi di manifattura su grande e media scala, e sono stati strumenti fondamentali per la nascita e lo sviluppo di molti distretti industriali. Oggi alcuni di questi strumenti sono disponibili a prezzi veramente bassi, in alcuni casi anche per la produzione domestica di prototipi. Quello che è cambiato negli ultimi anni è che i costi di produzione delle CNC sono diminuiti in modo impressionante - anche grazie alla proliferazione dell’hardware Open Source – e che un numero sempre maggiore di professionisti ed appassionati hanno ricevuto un’istruzione formale o informale di progettazione digitale, a causa dell’aumento esponenziale della sua importanza nelle nuove forme di produzione. Sull’onda di queste trasformazioni sono nati una serie di servizi online che permettono di caricare file di progetto, scegliere i materiali, pagare con un click e ricevere l’oggetto realizzato a casa. Le prime piattaforme di questo tipo sono nate all’estero, come Ponoko e I.Materialise, ma anche gli italiani di Vectorealism sono ormai una realtà affermata.

Proprio la connessione storica con la manifattura ed i distretti industriali spinge alcuni osservatori a parlare di un ritorno a forme di artigianato potenziato tecnologicamente. È il quadro dipinto da Stefano Micelli nel suo Futuro Artigiano e da una serie di teorici e ricercatori che cercano di capire quali nuovi scenari si configurano per le filiere produttive tradizionali sulla base delle spinte dell’innovazione in un’economia sempre più incentrata sui fattori immateriali. Non è un caso, infatti, che nei distretti siano nati alcuni degli esempi più interessanti e radicali di innovazione italiana degli ultimi anni, come le imprese di Riccardo Marchesi ed Enrico Dini. Il primo è il fondatore di Plug and Wear, un’azienda tessile ad alta tecnologia fiorentina riconvertita in chiave maker. Il secondo è un ingegnere dell’indotto industriale di Pontedera che sta sviluppando macchine in grado di utilizzare la sabbia per “stampare” direttamente sculture ed edifici in pietra (protagonista, tra l’altro, del documentario The Man Who Prints House).

Un panorama parzialmente diverso è costituito da quelle realtà che vedono nelle possibilità offerte dal D.I.Y. e dalla messa in rete di progettazione e produzione in chiave open source uno strumento di empowerment di situazioni “dal basso”. È il caso di Openwear, piattaforma per la creazione e distribuzione di istruzioni e saperi per la produzione di vestiti, che nasce in esplicita contrapposizione alle logiche istituzionali del mondo della moda e dell’abbigliamento di massa. Openwear – nata dal progetto europeo Edufashion – unisce un’etica esplicitamente attivista alle logiche dei maker, producendo analisi critiche e teoriche sul rapporto tra brand ed economia, sulle condizioni dei lavoratori precari nell’industria della moda, sulla sostenibilità della produzione di indumenti nei paesi emergenti. Quest’esperienza affonda le proprie radici nel mondo dei movimenti sociali degli anni ‘00; non è un caso che tra i suoi antesignani si annoveri Serpica Naro, il collettivo di lotta allo sfruttamento dei lavoratori nella moda milanese che nel 2005 organizzò una finta sfilata - alla quale si precipitarono, ignari, tutti i media mainstream che coprono la Settimana della Moda – i cui capi allegorici denunciavano la condizione del precariato.

La ricerca di strumenti di empowerment è alla base anche del progetto Open P2P Design di Massimo Menichinelli: una rigorosa piattaforma di sperimentazione e produzione teorica riguardo alle possibilità offerte dalla co-progettazione e dalla libera condivisione di codici, pratiche e metodologie. “In questa prospettiva le tecnologie vengono considerate come artefatti che mediano le interazioni sociali e lo sviluppo quindi di reti sociali, senza dimenticare l’economia che sostiene queste dinamiche” mi scrive in chat Massimo mentre sto lavorando su questo articolo “Ad esempio, se consideriamo le tecnologie attualmente presenti in un FabLab, non rappresentano la frontiera dell’innovazione nella manifattura, ma sono le dinamiche sociali di apprendimento condiviso, empowering e socializzazione che vengono spinte dalla democratizzazione di queste tecnologie”.

In termini ancora più ampi, questo approccio trova degli antecedenti negli hacklab italiani e spagnoli, particolarmente diffusi tra gli anni ‘90 e e i ‘00: spazi spesso ospitati all’interno di Centri Sociali occupati, nei quali la riappropriazione di saperi informatici ed ingegneristici anche molto complessi era visto come parte di un processo di ri-soggettivizzazione politica e tecnologica ad ampio raggio.

Un discorso ancora diverso, infine, vale per il mondo del computational design e della manifattura digitale avanzata in architettura. Con la possibilità di progettare e realizzare elementi architettonici non standard, l’architettura ed il design stanno scoprendo nuove tecniche e nuovi linguaggi. Si tratta di un ambito professionale e accademico altamente specializzato, che nei fatti ha spesso poco a che fare con le altre “anime” dei makers. Eppure, sempre più spesso la ricerca sulla robotica, sull’architettura parametrica e sulle frontiere della progettazione computazionale si interseca con l’attenzione per l’autoproduzione, come dimostra la realtà di Digitag, che in Italia funge da piattaforma di contatto per molte di queste esperienze.

I makers, insomma, sono estremamente eterogenei e vengono mossi da retroterra e prospettive diversi. Per alcuni di loro l’Open Source è un elemento cardine, mentre per altri è decisamente secondario. Alcuni rivendicano una continuità con il passato artigiano, mentre altri si sentono un entità completamente nuova. Se da un lato è preponderante la narrativa dei grandi innovatori alla Steve Jobs, dall’altro esistono realtà attratte soprattutto dalle promesse di una maggiore sostenibilità sociale e di una maggiore equità economica. C’è chi si concentra sul processo che porta agli oggetti materiali e chi vuole ottenere prodotti di alta qualità. Quello che tiene assieme questi mondi è un cambiamento generale nella cultura e nella società, più che nella tecnologia – ammesso che abbia senso usare questa distinzione. È il desiderio di riappropriarsi dei prodotti, materiali e immateriali, con i quali il tardo capitalismo inonda le nostre vite. Che si tratti di dati o di oggetti, quello che sembra contare è la possibilità di personalizzare, remixare, reinventare quello che ci sta intorno, assottigliando sempre di più il confine tra professionisti ed amatori. Se questo sia abbastanza per innescare una Terza Rivoluzione Industriale, come sostiene l’Economist in un lungo speciale, è tutto da dimostrare. Certo è che la trasformazione è in corso, e che conviene seguirla con più attenzione possibile.

Bertram Niessen

http://b3rtramni3ss3n.wordpress.com

Twitter: @bertramniessen