Lo spirito universale della narrazione

Il titolo di questa comunicazione suona forse troppo enfatico. È quasi una citazione rubata a Thomas Mann. Lo "spirito della narrazione" è suo, ma confesso che l'aggiunta, così perentoria da risultare sfacciata, dell'aggettivo "universale", è mia. Tuttavia, prima di arrivare ad affrontare i termini "spirito" e "universale", vorrei dire qualcosa sulla parola "narrazione". Utilizzerò, non tanto per seguire la sua definizione di narrazione, ma per indicare il tema sul quale fare qualche variazione, un bel libro di un amico, Paolo Jedlowski, Storie comuni (Bruno Mondadori 2000), tutto dedicato alle narrazioni che si fanno nella vita quotidiana. Nonostante si tratti di un campo leggermente diverso, tuttavia mi interessa ritornare a questa prima dimensione dell'universalità della narrazione, a quel narrare che prende tutti, per vedere come si possa tentare di ascoltare lo spirito, che forse respira dentro le parole che diciamo e dalle quali siamo raccontati.

Per Jedlowski "narrazione" significa "mettere storie in comune". Le storie sarebbero rappresentazioni di sequenze di eventi, di azioni, il loro "essere messe in comune" significa che il diventare "narrazioni" prevede almeno un interlocutore: il modo del dire è dunque legato all'interlocutore. La cosa più interessante di questa definizione, però, è secondo me un aggettivo che Jedlowski inserisce riferendosi ai contenuti di queste comunicazioni di "sequenze" di eventi: dice che queste sequenze di eventi sono “opache”. Cosa vuol dire? Che non è ben chiaro, quando si incomincia a narrare o quando si sta ad ascoltare, dove si va a parare, non è ben chiaro quindi il senso – che cosa mi vuole dire la persona che mi sta raccontando questa storia? Dunque la narrazione sarebbe un mettere in comune storie, ma storie che hanno in comune una loro opacità, non sono perspicue, non si capisce subito quale sia il senso. Allora, conclude Jedlowski, questo significa che narrare è necessario per comprendere, cioè per superare questa opacità. Questa opacità non è semplicemente determinata dal fatto che noi stiamo raccontando una storia, sono le sequenze di eventi ad essere opache. Detto in altro modo, più deciso, sarebbe: opaca è la vita. L'interesse a narrare scaturirebbe dal mettere in comune qualcosa di opaco con la speranza di uscirne con un po' meno di opacità, in una direzione che ha a che fare con la vita, con una vita quotidiana un tantinello più chiara.

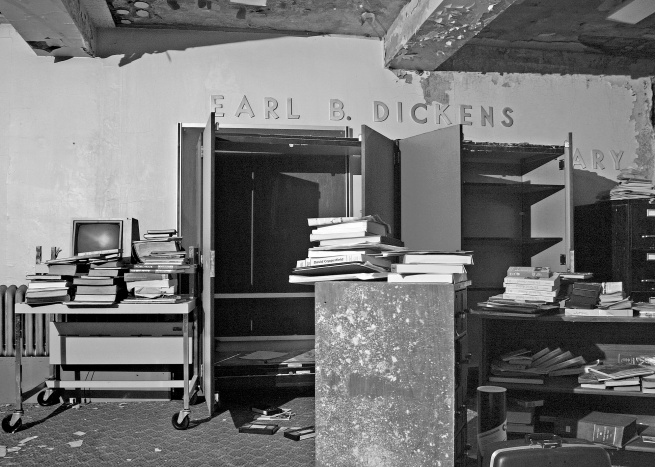

Elisabetta Benassi, Luoghi impossibili per interviste impossibili, Dickens

È una bella definizione, eppure... Eppure, userò a questo proposito un grande narratore di storie, non uno scrittore di romanzi, ma Sacks, un medico che lavora sulle malattie neurologiche e racconta storie di cura: chi lo ha letto sa quanto queste storie di persone siano affascinanti, come siano davvero brevi racconti. È noto che in psichiatria e in psicoanalisi è tradizione scrivere la storia di un caso, forse con l'idea che la storia possa essere una specie di resoconto scientifico, sia di quanto è capitato alla persona in cura, sia di come il terapeuta ha agito. Freud, come si sa, è stato anche un brillante scrittore di storie di casi clinici. Sacks, a proposito dei casi, dice: “Approfondire la storia di un caso in una narrazione”, poi aggiunge: “Solo allora avremo un «chi» e un «cosa», una persona reale”, potremo toccare davvero la storia viva di una persona, avremo il carattere individuale, irripetibile di questa persona. Perché ho detto "eppure" a proposito della definizione di narrazione che ho condiviso? Sì, c’è molto di simile, come di un’ opacità che poi diventa più chiara, ma sembrerebbe che qui Sacks con "narrazione" intenda qualcosa di più forte del "mettere storie in comune", che la narrazione sia un approfondimento speciale delle sequenze di eventi che ci raccontiamo.

Se noi seguissimo questa pista ci troveremmo a dire che nella narrazione c'è qualcosa di più che nella storia, e che nella storia di un caso c’è qualcosa di più della ricostruzione storica dei fatti. Cosa sarà questo qualcosa di più della ricostruzione storica dei fatti? Citerò un brano di Mann – spiegherò poi perché questa scelta – è tratto da Giuseppe e i suoi fratelli. Mann scrive che le narrazioni hanno la forza della curiosità per l’accadere, ma da questo punto di vista, dice, siamo svantaggiati rispetto a quelli che stanno vivendo concretamente la storia: perché la loro curiosità e la loro eccitazione sono ancora più vive. Qual è allora il vantaggio della narrazione? Verso la fine del romanzo Mann se ne esce con questa frase: “Noi abbiamo potere sulla misura del tempo” e fa un esempio semplicissimo:

Non dobbiamo distillar goccia a goccia quest’anno d’attesa in tutti i suoi giorni e le sue ore come dovette fare Giacobbe con i suoi sette anni in Mesopotamia. Il narratore può condensare tutto in una parola e dire semplicemente: un anno passò. Ed ecco, è passato, e Giacobbe è stanco (Giuseppe e i suoi fratelli, Mondadori 1954, p. 2042).

Questo è il potere sulla misura del tempo. Dunque la prima cosa che vorrei sottolineare è questo "potere sulla misura del tempo", e cercherò di spiegare perché, in un tale potere, stia un sovrappiù, rispetto alla ricostruzione storica dei fatti. Se prima abbiamo detto che la narrazione è una sequenza di eventi nella quale non è del tutto chiaro un senso, adesso possiamo dire che nella narrazione c'è un filo, anzi, anticipando una definizione, c'è un destino del senso. Vuol dire che se le narrazioni sono narrate o scritte da chi le conosce, chi le conosce ha un potere speciale sulla misura del tempo, appunto, il potere di chi conosce la fine e quindi, come sa chiunque abbia scritto anche soltanto un raccontino di tre pagine per diletto, sa che può semplicemente ritornare alla prima pagina dopo aver scritto l'ultima. E di solito si fa proprio così. Significa che il potere sul tempo stabilisce un filo del senso che dalla fine riprecipita sull'inizio: un destino. Chi comincia a narrare sa già come va a finire e, dal punto di vista del racconto, il racconto diventa un destino. Questo non significa che accade qualcosa e noi subiamo passivamente, significa che c'è una connessione necessaria dentro la narrazione, semplicemente perché è una narrazione, una connessione necessaria che lega tutti i momenti e lega l'inizio e la fine – questo elemento ha una particolare importanza. Quindi un destino del senso, dell'orientamento in quella sequenza di eventi. Quando dico "sequenza di eventi" vorrei tenere sempre all'orizzonte del senso la sequenza ancora pre-riflessiva: noi tutti, comunque, anche se non è presente una riflessione esplicita, abbiamo l'idea che la nostra vita sia una sequenza di eventi. Allora un destino del senso, dell'orientamento nella narrazione, sarà immettere un qualche ordine in questa opaca sequenza di eventi della vita; dunque un orientamento ulteriore rispetto alla ricostruzione storica dei fatti: questo sovrappiù, avendo potere sulla misura del tempo, dunque avendo potere sulla fine e sull'inizio, ricostruisce in un senso ciò che potrebbe rimanere una opaca sequenza di eventi.

Ma che cosa ci interessa nel ricercare un sovrappiù oltre la ricostruzione storica dei fatti? Perché la narrazione ci sta particolarmente a cuore? Direi che qui abbiamo bisogno di dire qualcosa circa questa sorta di felicità che si può provare nell’aver potere sulla misura del tempo. La prima, molto semplice osservazione: chi, pensando alla propria vita, e non soltanto alla propria, ma anche alla vita che ha visto e che ha letto, e alla storia, non pensa con una qualche costrizione a questo addensarsi caotico di eventi, a questo caos per certi versi angoscioso, che non ha né capo né coda, che spesso nella ripetizione sfida proprio l'idea che un senso ci sia? Già intuiamo che il bisogno della narrazione sia un bisogno importante.

Dicevo di eventi opachi, spesso caotici, tanto nella nostra biografia quanto nella storia. Tanto d’imprevisto nel passato, di imprevedibile nel futuro, dà un senso di smarrimento, ma eccita curiosità e voglia di avventura, che sono quello che la narrazione cerca di far ri-vivere o addirittura di far vivere: ma raccolti in un riparo sicuro, perché il narratore ha il potere sulla misura del tempo. Carlos Fuentes, in Tutti i soli del Mexico, scrive:

Viaggio e narrativa sono gemelli perché entrambi implicano uno spostamento, un abbandono del posto, la piazza, un addio al luogo comune e un tuffo nei territori del rischio, dell'avventura, della scoperta, dell'insolito. Viaggio e narrativa sono sicuramente tutto questo, eppure alla fine sono semplicemente voci che ci dicono che il mondo è nostro, ma è un mondo alieno.

È un mondo alieno l'opacità degli eventi, ma è “nostro”, lo raccontiamo. Ecco, credo che questa sia la tensione fra la narrazione, la percezione degli eventi e la ricostruzione storica dei fatti. Finché rimaniamo alla ricostruzione storica dei fatti il mondo può essere anche soltanto alieno e poco nostro, oppure può essere così nostro da nascondere ogni estraneità: credo che l’elemento trasmutatore e commutatore fra spaesamento e sentirsi a casa sia la narrazione. Viaggio, tempo, il mondo nostro, il mondo alieno...

L'altro brano che volevo richiamare è ancora di Thomas Mann, perché da lui deriva il titolo di questo intervento: lo spirito universale della narrazione. Mentre pensavo a questo titolo mi sono accorto di una criptomnesia, un ricordo di quelli che uno nasconde a se stesso: non riconosce più come ricordi quelli che poi si riveleranno essere ricordi. Andavo cercando una certa citazione e ho riscoperto che nella prefazione di Furio Jesi a I racconti dei Chassidim di Martin Buber veniva citata l'espressione di Mann "lo spirito della narrazione", soltanto che Jesi non cita da dove la estrapola. In ogni caso il rapporto fra l’idea di narrazione di Buber e di Mann stava già in Jesi, e forse non a caso lo spirito della narrazione è un grande tema del “Prologo” di Giuseppe e i suoi fratelli. Il romanzo è stato composto fra il 1927 e il 1942 e Mann riscrive, proprio negli anni del tentativo di tagliare definitivamente le radici ebraiche della cultura europea, un famoso episodio biblico. Ascoltiamo:

Perché si accampava sotto la tenda come un Ismaelita, come i Beduini del deserto, fuori della città, in campagna aperta, così che non poteva vedere nemmeno la fortezza, Kirjath Arba, là presso il pozzo, le caverne-sepolcri, le querce e i terebinti, sempre sul punto di levar le tende, come se non potesse restare e mettere radici come gli altri, ma da un momento all'altro dovesse aspettarsi un ordine di partenza, e abbattere capanne e stalle, caricare aste, pali, feltri e pelle e partire?

Naturalmente Giuseppe sapeva perché. Doveva essere così perché serviva un Dio la cui essenza non era tranquillità e piacere di sedentario agio, ma un Dio del futuro nella cui volontà erano in divenire grandi cose, vasti disegni, un Dio propriamente in divenire lui stesso, un Dio dell'irrequietezza e del travaglio [Commento mio. Poche pagine prima Mann aveva detto che quella di Giuseppe “era una tradizione di irrequietezza spirituale” che dava a suo padre Giacobbe la sua particolare “dignità” Giuseppe e i suoi fratelli, cit., p. 49], che voleva essere cercato e per il quale comunque bisognava tenersi liberi, mobili, pronti. In una parola era lo spirito, nostra dignità [Commento mio. Dignità: eventi ed azioni non opachi. Hanno un senso, sono degne, degne di essere ricordate e tramandate, degne di essere imitate, sono piene di valore] e nostra abiezione [perché ci rende crudelmente consapevoli della nostro continuo cedere all’opaco e all’insensato] che vietava a Giacobbe la stabilità del vivere cittadino. E se il giovane Giuseppe, non insensibile al decoro, anzi addirittura allo sfarzo mondano, se ne rammaricava talvolta, noi vogliamo prendere questa sua debolezza come altri aspetti meno lodevoli del suo carattere con i quali altri migliori ci riconciliano. Quanto a noi, in procinto di narrar tutto questo, sul punto cioè di precipitarci (e la parola “precipitare” va presa nel senso esatto della direzione), senza una necessità esteriore, in una avventura smisurata, noi non vogliamo fare alcun mistero della comprensione istintiva e illimitata per l'irrequieta ripugnanza di Giacobbe contro ogni idea di stabilità e di fissa dimora. Non conosciamo infatti anche noi qualche cosa di simile, non è stata anche a noi data in sorte un'irrequietezza e un cuore che non conosce la pace? L'astro del narratore non è forse la luna, signora del cammino, la viatrice che si ferma a ogni stazione del cielo per poi allontanarsene e proseguire il suo cammino? Il narratore nel suo avventuroso peregrinare giunge a più di una stazione, ma ivi sosta solo come pellegrino sotto la tende, in attesa che gli venga indicata la nuova via, e presto sente battergli il cuore un po' per piacere un po' anche perché la carne trema e teme, ma in ogni caso ciò è segno che si procede oltre, verso una nuova avventura che dovrà essere vissuta in tutti i suoi particolari imprevedibili, secondo la volontà dello spirito eternamente irrequieto...

Dura da troppo tempo il viaggio: nessuna meraviglia, perché questa volta si tratta di una discesa all'inferno, si tratta di discendere, con noi che impallidiamo, giù nel profondo, lontano dalla luce, nell'abisso del passato che nessuno mai scandagliò. Perché impallidiamo? Perché il nostro cuore, ancor prima che il viaggio s'inizi, al solo udire l'ordine di partenza, ci batte, e non di piacere soltanto, ma anche di angoscia, di angoscia della carne. Non è il passato elemento e aria vitale del narratore, la forma del tempo a lui familiare e congeniale come al pesce l'acqua? Si, certamente. Ma perché il nostro cuore, curioso e pavido a un tempo, non vuole acquietarsi con questa risposta così ragionevole? Senza dubbio, perché l'elemento del passato, dal quale siamo soliti lasciarci sospingere alle più remote lontananze, è diverso dal passato verso cui ora, con angoscia e tremore scendiamo; il passato della vita, il mondo che fu, che è defunto, a cui una volta dovrà appartenere sempre più profondamente anche la nostra vita, e a cui già appartengono, ad una profondità abbastanza grande, i suoi inizi. Morire significa, non vi è dubbio, lasciare il tempo e uscire da esso, ma in compenso guadagnare eternità e onnipresenza, quindi veramente la vita. Perché l'essenza della vita è il presente e solo miticamente il suo mistero si mostra nelle forme temporali del passato e del futuro.

Queste sono, per così dire, le forme popolari in cui la vita si manifesta, mentre il mistero appartiene agli iniziati. Al popolo si insegni che l'anima trasmigra. Ma il savio sa che la dottrina è soltanto la veste in cui si avvolge il mistero e l'onnipresenza dell'anima e che a lei appartiene l'intera vita quando la morte infrange il carcere in cui ogni singola individualità è prigioniera. Nella nostra bocca è il sapore della morte e della conoscenza quando, come avventurosi rapsodi, muoviamo verso il passato. Da ciò il nostro piacere, e la nostra pallida angoscia. Ma più vivo è il piacere. Noi non neghiamo che esso deriva dalla carne, perché il suo oggetto è il primo e l’ultimo di ogni nostro discorso, di ogni nostra domanda, di ogni nostro interesse: l’uomo... Perché il passato è, è sempre, anche se l'espressione del popolo suona: fu. Così parla il mito che è soltanto la veste solenne del mistero, ma la veste solenne del mistero è la festa che torna a date fisse, supera le temporali distanze e agli occhi del popolo renda presente il passato e il futuro. Quale meraviglia se nelle feste l’elemento umano sempre rifermentò e, con il consenso della morale, degenerò in licenza, perché appunto nelle feste vita e morte si riconoscono? Festa del narrare, festivo abito del mistero della vita, per i sensi del popolo tu abolisci il tempo [Commento mio. Ecco di nuovo la misura del tempo sulla quale abbiamo potere] ed evochi il mito perché si attui nell'immediato presente. Festa della morte, discesa all'inferno, tu sei veramente una festa e un piacere per l'anima della carne che non invano ama il passato, le tombe e la pia formula che suona: fu. Ma anche lo spirito sia con te, in te si trasfonda affinché tu sia benedetta con la benedizione dall'alto e con la benedizione dal profondo!

Questo pezzo avrebbe bisogno di essere commentato quasi parola per parola. Dico qui soltanto una cosa: Mann ha fatto vedere che questo "spirito della narrazione", benedetto dall'alto e dal profondo, quindi che tiene insieme la verticale del senso, deve incontrare il massimo scacco del tempo e dell’opacità storica, deve incontrare la morte, lo scioglimento del tempo in un non-senso, nell’assenza di senso come orientamento vitale. Dunque la narrazione deve rispondere alla fuga del tempo – ma anche al disorientamento nello spazio: narrare è viaggiare. Il tempo viene eternato, ma in una forma peculiare di eternizzazione, che tiene conto dell' "attimo fuggente", e del particolare più infimo. L'alto e il profondo, ma anche innumerevoli e fuggevoli banalità vengono consacrate nell’eternità. Non a caso Mann ci ha parlato del rito, della festa e del mito, dicendo che rito e mito sono le forme nelle quali appare originariamente lo spirito della narrazione. A proposito di rito e mito vorrei citare un passo dalla “Prefazione” a I racconti dei Chassidim di Buber: ma con la sottolineatura che qui non si tratta di mito e rito in generale, bensì del rito del narrare stesso.

I Chassidim che si narrano storie dei loro zaddikim, dei capi spirituali delle loro comunità: questo fa parte essenziale del movimento chassidico. Si sono viste grandi cose, vi si è preso parte, bisogna dirlo, darne testimonianza. La parola che narra è più che semplice parola, essa trasmette effettivamente l'accaduto alle generazioni future, anzi la narrazione è accadimento essa stessa, ha la sacralità di un rito. Si dice che il Veggente di Lublino abbia visto un giorno salire un chiarore da un oratorio; quando vi entrò, vi trovò i chassidim che si narravano dei loro zaddikim.

Secondo la credenza chassidica l'originaria luce divina s'è riversata negli zaddikim, si riversa da essi nelle loro opere, e da queste si riversa nelle parole dei chassidim che le raccontano. (...) Ma il racconto è più che un'immagine riflessa: l'essenza sacra di cui dà testimonianza continua a vivere in essa. Il miracolo che si racconta riacquista potere. La forza che un giorno operava si trasmette alla parola vivente e opera ancora dopo generazioni.

A un rabbi, il cui nonno era stato discepolo del Baal Shem [il fondatore del chassidismo], fu chiesto di raccontare una storia. «Una storia» disse egli, «va raccontata in modo che sia essa stessa un aiuto». E raccontò:

Mio nonno era storpio. Una volta gli chiesero di raccontare una storia del suo maestro. Allora raccontò come il santo Baal Shem solesse saltellare e danzare mentre pregava. Mio nonno si alzò e raccontò, e il racconto lo trasportò tanto che ebbe bisogno di mostrare saltellando e danzando come facesse il maestro. Da quel momento guarì.

Così vanno raccontate le storie. (Martin Buber, I racconti dei chassidim, Garzanti 1979, pp. 3-4.)

Come abbiamo ascoltato è qui esplicita la convinzione che la narrazione, se è vera narrazione, se è capace di seguire il suo spirito, è rito, cioè parola efficace, parola creatrice di realtà. Recupera la forza della parola mitica: è ciò che dice, è parola di un rito sacramentale. Il gesto e la parola efficace si dicono, teologicamente, sacramentali, proprio perché essi compiono nel loro effettuarsi ciò che annunciano. Se guardiamo bene, qui Buber parla di qualcosa di sacramentale: il Veggente di Lublino vede il chiarore che viene da un oratorio, quindi vede il chiarore della preghiera – è “la bianca luce della Torà” di cui parla in un altro passo –, entra e trova dei chassidim che si raccontano delle storie. Perché allora il racconto, il narrare, hanno espressione nel rito e nel mito, e trasmettono un valore sacramentale, una parola efficace che è accadimento essa stessa ? E quale è l’accadimento di questa parola? Potremmo rispondere: l'accadimento che avviene nel narrare, che rinnova la forza del rito e del mito, è l’accadimento del senso. Le storie raccontano sequenze di eventi opachi, ma c'è una storia che racconta attraverso, dentro le storie opache, l'accadimento del senso, l'evento del senso.

Perché c'è bisogno del senso, e che il senso avvenga? Un certo senso, per quanto minimo, non è sempre e comunque presente? È una grande domanda. Personalmente quando penso al senso intendo, come prima cosa e prima metafora, proprio il senso come direzione, come orientamento. Noi tutti possediamo una dotazione genetica, ereditaria, di capacità di orientamento – in etologia definiamo azioni istintive l’insieme di coordinazioni ereditarie e di movimenti di orientamento –, ma questo bagaglio trasmesso filogeneticamente non ci basta per condurre la nostra vita, neppure per la semplice sopravvivenza. E tuttavia fa parte della nostra dotazione genetica qualcosa di più, un’attrezzatura biologica che ci fa essere naturalmente destinati alla cultura. Eibl-Eibesfeldt, uno dei fondatori dell’etologia umana, parla di “neuroetologia della libertà umana” (Etologia umana, Bollati Boringhieri 1993, pp. 58-60): si tratta cioè del nostro apparato cerebrale, del processo di corticalizzazione e di lateralizzazione in due emisferi cerebrali diversamente specializzati, sviluppatosi con l'ominazione. È data in questo processo la capacità di vedere noi stessi mentre agiamo o stiamo per agire, insomma di riflettere e quindi di vedere e di immaginare alternative. Anche gli strumenti di lavoro, potremmo aggiungere, sono un immaginare altrimenti, e direi che sono tra le immaginazioni fondamentali della nostra storia, della nostra vita. Dunque, possiamo concludere, quella dotazione originaria non ci basta perché essa stessa ci predispone a inventare soluzioni – e quindi anche nuovi problemi – che non sono già contenute nelle nostre capacità istintive. Per natura il genere umano è destinato a condurre la sua vita elaborando una cultura, disaccoppiando le azioni dagli istinti e creando sempre nuove possibilità alternative. Viviamo perché immaginiamo altrimenti, ma immaginare altrimenti vuol dire che per noi il senso non è già dato: l'orientamento, il condurre la vita, il sopravvivere stesso, non è più il prodotto di una catena istintuale, per quanto complessa. Il modo possibile e più adatto di sopravvivere deve essere scoperto, inventato. Dobbiamo inventarci la stessa, mera sopravvivenza.

Olafur Eliasson, Riverbed, 2014

Ecco, quando parlo di “senso” questo termine porta in sé tutto intero questo compito, e dunque risponde alla domanda: come condurre la vita quotidiana? Eppure le storie che raccontano la vita quotidiana rimangono opache, e rimangono opache perché il senso deve avere una storia particolare, deve accadere come un evento particolare. Deve accadere così perché il senso per noi, per la cultura che ci fa vivere, non è scontato. Non è scontato originariamente: questo è significato dal fatto che il suo racconto evoca un evento straordinario. Il senso diventa scontato nella nostra vita quotidiana, indistinguibile dalle istituzioni (Cfr. Arnold Gehlen, Le origini dell’uomo e la tarda cultura, Il Saggiatore 1994) che la regolano e la rendono possibile, proprio perché “trascende” la normalità che istituisce. È quindi il gesto rituale e la parola mitica che precedono ogni altra narrazione. Stiamo parlando di una necessità antropologica, non di un sovrappiù spirituale. E del senso come necessità antropologica parliamo perché siamo moderni, perché per noi gesti e parole, riti e miti, per quanto originari e straordinari, non sono più di per sé efficaci, non portano più in sé la potenza della creazione della realtà che indicano. Ed è proprio questa necessità antropologica a rivelarci la precarietà essenziale delle nostre scelte e del nostro vivere. L'immaginare altrimenti ci facilita la vita, ma rende anche consapevoli della sua enorme precarietà, proprio perché è sempre possibile un altrimenti, un altrimenti del senso.

Rito e mito hanno a che fare con la precarietà del tempo e con il disorientamento nello spazio, dunque con la precarietà del senso. È piuttosto evidente come viene accolta e risolta dal mito la precarietà del tempo: il rito e il mito eternizzano, o almeno conferiscono durata incomparabilmente più vasta di ogni durata della memoria delle generazioni. Disorientamento: il senso deve stabilire una direzione nello spazio, dato che non abbiamo più, per natura, un centro sicuro, siamo anzi esseri “eccentrici”. Questo non accade solo a noi moderni – il problema dei moderni è altro ancora rispetto al centro. Da sempre non abbiamo il centro, ma della modernità è proprio dubitare di ogni centro condiviso proprio in quanto consegnato e consacrato dalla tradizione. De Martino racconta che gli Aranda australiani (ma è un uso rituale che ha molti paralleli) si portano dietro il palo che rappresenta il centro del mondo, noi ritroviamo Giuseppe che fa come gli Ismaeliti (la predilezione di questo strano Dio per le genti nomadi, che sia anche questo un ingrediente delle origini della nostra modernità?...). Ogni volta il centro del mondo è diverso, ma dev'esserci il centro del mondo. Allora il mito e il rito stabiliscono la durata nel tempo (contro la precarietà), la centratura (contro il disorientamento) e, terzo elemento, la cratofania, la manifestazione della forza, l'energia che serve ad agire, che trascina con sé. Tutto ciò serve a mettere in qualche connessione gli opposti, contrari e contraddittori, come appunto l'estrema labilità della vita e la durata, la malattia e la salute, la luce e la tenebra. In un qualche modo i contrasti più grandi vengono mediati dal racconto che ha la sua forma originaria nel mito e nel rito – come scriveva Mann, la benedizione dell'alto e del profondo, la morte e la vita, il "fu" e l' "è", l'andare vagando e l'idea di trovare un centro.

Quindi, come in una frase famosa di Sallustio, il mito e il rito fanno e dicono quello che non è mai stato e avviene sempre. Ecco, adesso siamo veramente al di là della ricostruzione storica dei fatti. Non si tratta della ricostruzione storica dei fatti, l'accadimento del senso non è mai avvenuto. C'è invenzione, nella narrazione. In questo senso lo spirito della narrazione è più raffinato perfino dell'oggettività scientifica, almeno finché si tratta di uomini: se una ricostruzione storica dei fatti funziona è perché la abita un ospite invisibile, che è appunto lo spirito della narrazione, il senso che si dà ai fatti. Potremmo citare persino Weber, poiché per la sua sociologia comprendente il taglio che si da alla ricerca intorno a un qualsiasi argomento è già un avere a che fare con un valore, e con una soggettività in relazione a quel valore. Dunque questo ospite invisibile – ciò che non è mai accaduto, non è stato ma avviene sempre – è in realtà il connettivo degli eventi e dei fatti. Viene da sospettare che sia l'unico modo per sopportare la vita, cioè che mettere insieme i contrasti sia come mettere insieme tutti i conflitti, continuamente riparare, come Penelope, la tela infinita della perdita, della mancanza, di ogni lacerazione. Infatti la libertà di immaginare altrimenti, che è propria della libertà antropologica, e non sempre, come si sa, di quella politica o sociale, porta necessariamente con sé la possibilità della perdita. Si può inventare un senso, ma proprio là dove il senso è diventato problema.

Dunque, di nuovo: è necessità sopportare sequenze di eventi il cui senso è precario o inesistente: possiamo sopportare la vita senza raccontarne un senso, fosse anche la disperazione dell’insensato, come sembra accada per lo più, in Occidente, da un secolo? L'esperienza dell'umanità direbbe di no, non si può sopportare. A questo proposito però noi dobbiamo dire che non viviamo più, forse, nell'epoca dei miti e dei riti, noi viviamo nell'epoca della disanimazione e del disincantamento del mondo. Ma prima di affrontare il problema del disincantamento vorrei tornare a Buber e a un breve racconto chassidico:

Tre generazioni

Il Rabbi di Rizin raccontava: Un giorno che il santo Baalshemtov voleva salvare la vita di un ragazzo malato a cui voleva bene, fece fondere una candela di cera pura, la portò nel bosco, la fissò a un albero e l'accese. Quindi recitò una lunga formula. La luce rimase accesa tutta la notte. Al mattino il ragazzo era guarito.

Un giorno che mio nonno, il grande Magghid scolaro del santo Baal Shem Tov, volle ottenere una simile guarigione, non conosceva la segreta intenzione della formula. Fece ciò che il suo maestro aveva fatto [il rito, quindi] e invocò il suo nome. L'opera riuscì.

Un giorno che Moshe Loeb di Sasow, scolaro di uno scolaro del Grande Magghid, volle ottenere una simile guarigione, disse: «Noi non abbiamo neppur più la forza per farlo. Ma racconterò la vicenda e Dio aiuterà». E l'opera riuscì.

L'idea di Buber è che la narrazione sia un accadimento, un evento, ma così speciale che quando accade conserva ciò che si è perduto: la narrazione, nell'epoca in cui il mito vivente è morto, e ormai non si può ridirlo con le parole e i gesti originari, ne ri-racconta la memoria per ottenere lo stesso effetto. Cosa possiamo dire noi, abitatori del tempo del disincantamento, della disanimazione, della demitizzazione? Forse pensiamo che, siccome non crediamo più ai miti, non potremo avere più riti, e che un simile avvenimento sia qualcosa di unico nella storia. Ma è proprio così?

Possiamo invece pensare, credo, che un'opera di demitizzazione e deritualizzazione sia stata fatta e ripetuta molte volte. A tale proposito possiamo fare due nomi emblematici della nostra cultura, Socrate e Gesù di Nazareth, e vedere come entrambi fossero de-mitizzatori e de-ritualizzatori. Per Gesù basterà citare l'atteggiamento nei confronti dell’osservanza del Sabato, e soprattutto la convinzione che tutti gli insegnamenti e i comandi della legge si possano ridurre ai due principi fondamentali: l'amore del prossimo e l'amore di Dio. Di Socrate si potrà ricordare che prese le difese dei comandanti che non avevano accuratamente seppellito i morti, cosa che in Atene era inaccettabile, chi non lo faceva non poteva essere eletto a una carica pubblica. Dunque, potremmo dire, una storia vecchia quella della de-mitizzazione e della de-ritualizzazione. La stessa parola “disincantamento” viene da Weber, e il Protestantesimo è stato un enorme disincantamento del mondo rispetto al Cristianesimo precedente e al cattolicesimo post-tridentino. Tuttavia, esemplificando con uno dei grandi demitizzatori come Calvino, la lotta contro il mito e contro il rito, e anche la riduzione della vita sacramentale, era un modo per realizzare un progetto per il quale niente doveva restare del mito, e pochissimo del rito, affinché tutta la vita quotidiana diventasse vita spirituale. Secondo la prospettiva protestante non si abbattono le mura dei conventi per liberarsi dalle regole della vita religiosa, al contrario, l'idea originaria è quella di trasformare il mondo in una specie di convento laico, impresa che Calvino cercò di realizzare per qualche anno a Ginevra. Ma oggi, io credo, siamo nella situazione contraria: non che mito e rito non esistano più, anzi tutto è diventato mito e rito, ma perché niente lo sia veramente. Io credo in sostanza che siamo di fronte a una inflazione del simbolico, del simbolico passivo, intendo. Che problema si pone alla narrazione nel nostro mondo, o a quella ultima generazione che non conosce più il rito e il mito originari, ma almeno li sa raccontare?

Nel mondo pre-moderno e all'inizio della modernità il senso era una iscrizione in un racconto esemplare: per l'Europa, e poi per le Americhe, il racconto esemplare è stato il racconto biblico, il Grande Codice come lo ha chiamato Northrop Frye. A maggior ragione il senso è sempre iscritto in un racconto esemplare per tutti i popoli che non hanno vissuto la modernizzazione. La norma premoderna, che informa di sé ogni istituzione fino alla psicologia dei singoli è: “assimilati quanto più puoi al comportamento esemplare, segui il modello”. L’esatto opposto di quella gradualmente vincitrice nel corso della modernità: “cerca la novità e l’originalità, anche quando ti ispiri alla tradizione”.

Ora noi non possiamo che guardarci entro questa prospettiva : il Racconto, la Storia comune – e qui ci avviciniamo al problema dello spirito "universale" della narrazione – non si da più, ci sono tante storie. In queste tante storie non si vede perché non si debba arrivare all'ultima conseguenza – e infatti ci siamo da tempo arrivati – e cioè: se ci sono tante storie di popoli, e altre interne ai popoli, e ancora altre interne alle diverse divisioni dei popoli, allora sono altrettanto plausibili e legittime le storie degli individui, le biografie. E se poi si volesse ben raccontare la biografia si scoprirebbe che è difficile raccontarla: quante biografie ci sono in una biografia ? Questo è il problema.

Tuttavia il titolo di questa mia riflessione, “lo spirito universale della narrazione”, indica verso tutt’altra direzione: non verso la disseminazione e la dissociazione postmoderne – non che queste non colgano processi realissimi, tutt'altro, ma nella mia immaginazione fanno parte di quello che Mann riferiva al viaggio, alla discesa agli inferi compiuta anche dallo spirito della narrazione. Credo però che le discese agli inferi siano pensabili soltanto se, positivamente o per negarla, evocano la risalita, da sole non sono neppure più dicibili. Dal fondo dell’inferno, nonostante due secoli fitti di pretendenti all’annuncio, non parla proprio nessuno.

Per arrivare all' "universale" vorrei citare di nuovo Jesi su Buber: “I racconti chassidici per Buber furono l'occasione di riconoscere operante, in testi non scritturali, quello “spirito della narrazione”... che parla nella Bibbia e che, vincolo autentico fra uomo e Dio, fra uomo e uomo, fra uomo e natura, non appiattisce il particolare e l'individuale, ma nello stesso tempo rivela la fragilità di ogni confine di tradizione, di cultura, di terra”. Quindi un doppio movimento: un primo movimento che valorizza il particolare e l'individuale, com'è tipico della narrazione, ma in un secondo movimento quest'attenzione per il particolare e l'individuale “rivela”, dice Jesi, “la fragilità di ogni confine di tradizione, di cultura, di terra”. Questo in Buber, non tanto nei Chassidim, o meglio nel modo in cui Buber riprende la narrazione dei Chassidim. Quando arrivò in Palestina, Buber era fautore di un sionismo religioso-culturale, dove Sion vuol dire “la determinazione della reciproca perfezione”. Era un utopista Buber, ma era anche consapevole che la sua era un'utopia: voleva uno stato arabo-israeliano, per un'Israele che fosse insieme ebraica e araba. Parlando ai suoi avversari, fautori di un sionismo politico, dice:

Voi siete quelli che si adattano, che son pronti ad accogliere in patria ogni specie di idolatria purché gli idoli portino nomi ebraici. Voi vi siete adattati al dogma imperante del secolo, allo scellerato dogma della sovranità delle nazioni. L'idea della nazione come una realtà fondamentale della vita dell'umanità non può e non deve essere più cancellata dalla coscienza dell'umanità; ma essa dovrà essere e sarà integrata dall’idea che nessun popolo della terra è sovrano, ma sovrano è unicamente lo spirito.

Qui credo che ci sia un'idea, oltre che per il futuro del mondo, anche per la narrazione – dopo il disincantamento del mondo che corrisponde alla morte di Dio, dell'eroe, dell'autore e del centro della narrazione –, un'idea che coniuga l'impossibilità, ormai, di una narrazione che voglia essere la narrazione di un popolo, con uno spirito che deve essere universale senza dimenticare d’avere comunque le sue radici in una lingua, in una tradizione e, infine, in una biografia. Le radici di qualsiasi viva universalità lo spirito della narrazione non può trovarle che nella massima cura, quasi fosse una via sacra, per la particolarità, per l’effimero, per l’individuale. Penso al detto di un altro visionario, Novalis, quando scrive che la vita di ciascuno è la sua Bibbia, sarà la sua Bibbia. Come se si afferrasse qui l'idea che nella biografia ci sia un senso narrabile che sia un senso sacro, che possa diventare qualcosa di funzionalmente identico al mito e al rito.

La dissipazione di ogni riferimento simbolico collettivo, maturata insieme all’epoca moderna e inarrestata perfino oltre la soglia dell’interiorità del soggetto, incontra nel rintracciare la storia di vita della singola individualità la più ampia universalità storicamente raggiunta. È infatti proprio l’individualità la categoria più universale, là dove le appartenenze di popolo, di classe e di genere sono riportate all’individualità di ciascuno come fonte del diritto e, dunque, come appartenenza all’umanità che nessun gruppo particolare dovrebbe prevaricare. Con ciò è implicitamente indicata e riconosciuta anche la fonte di senso in ultima istanza per noi: noi stessi. E poiché anche questo soggetto, se astratto dalle sue concrete circostanze storiche, familiari e individuali, diverrebbe impronunciabile unitariamente, il rimando a ciascun individuo si può raccogliere in rimando alla biografia di ciascuno. Credo che questo sia il testo narrativo implicato dalla “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, nel senso che essa esprime il mito nel quale tutti viviamo, o almeno, nel quale vive la stragrande maggioranza dell'umanità. Ricordo che il ritornello, dunque la struttura formale architettonica della “Dichiarazione” suona appunto: “ciascun individuo”. Il titolare del diritto umano è dunque ciascun individuo, ogni individuo è il soggetto, l’eroe e il legislatore autore della dichiarazione. Da questo punto di vista non è dunque vero che non esistano più, per noi, le “grandi narrazioni”, come ha sostenuto Lyotard e, con lui, una infinità di ripetitori. Si potrebbe ricostruire la “Dichiarazione dei diritti dell'uomo” del 1948 come narrazione, perché essa condensa certamente gran parte della storia occidentale, le radici greche ma anche, e fortissimamente, le radici abrahamiche (ebraismo, cristianesimo e islam), senza dimenticare l'universalismo orientale delle radici induiste e buddhiste. Naturalmente partendo dalle libertà individuali conquistate dalla Riforma Protestante e dall'Illuminismo, fino all’idea di libertà individuale propria del Liberalismo, ma congiunta con i principi di una cooperazione sociale essenziale alla realizzazione individuale, motivo proprio, invece, delle aspirazioni socialiste e comuniste. Queste d’altra parte erano le componenti ideali dell’assemblea delle Nazioni Unite dopo la fine della seconda guerra mondiale. Insomma la Dichiarazione è il frutto di un crogiuolo di narrazioni: assolutamente utopica per certi versi, da un altro punto di vista può essere vista come paravento formale dietro il quale ci si deve coprire anche quando bisogna compiere misfatti. Tuttavia proprio gli abusi sono il sintomo di un processo di straordinario interesse, perché se anche per giustificare i crimini bisogna comunque pretendere di rispettarla, allora significa che la Dichiarazione è diventata il mito fondativo di ogni rito della nostra convivenza, esprime l’atmosfera spirituale dalla quale nessuno può prescindere.

Certo, la “Dichiarazione” implica una narrazione, ma non è una narrazione, nonostante, come dicevo, si possa leggere come una poesia in prosa con il suo “ogni individuo” a segnare le sue affermazioni di diritto. Ma una categoria, cioè l'individualità in quanto tale, non è questa individualità. Dove l'individualità in quanto tale diventa questa individualità? Appunto nella narrazione: la narrazione, in un tempo in cui lo spirito della narrazione ha in qualche modo faticosamente, dolorosamente, sanguinosamente assodato che non ci sono gerarchie tra miti diversi. Lo spirito è arrivato alla possibilità di pensare la non prevalenza di un mito su un altro come un nuovo racconto che tutti li renda intrecciabili. Il massimo di singolarità e il massimo di universalità insieme. In questo senso la fine delle grandi narrazioni è possibile solo come la più grande delle narrazioni, e la fine delle grandi narrazioni è soltanto la fine di certe narrazioni particolari in quanto egemoni. Anche dal punto di vista narrativo userei la stessa espressione che usarono Lévi-Strauss e De Martino a proposito dell'antropologia, "antropologia del rimorso" per quello che riguarda noi: il rimorso nasceva appunto dall'idea che noi avessimo un racconto, una forma, magari tradotta in un modello scientifico, attraverso il quale leggere tutto il resto come fatto, come materiale, come dato.

Il rimorso per una sorta di "imperialismo del senso", ed è questo a morire, rimorso certamente più profondo, nelle sue conseguenze ecumeniche, di quanto fossero disposti a concedere il razionalismo di Lévi-Strauss e di De Martino. Alla fine delle narrazioni in quanto narrazioni, le piccole accolte nelle grandi e viceversa, non credo proprio, perché noi abbiamo bisogno di sopportare la vita, di trovare l'orientamento, e di trovarlo in un modo tale che sia aderente alla vita. Il senso accade perché non tutto è senso, o meglio, tutto può far parte del senso ma non ogni singola parte esce dalla sua opacità, né ogni chiarificazione è in grado di sorreggere il peso della precarietà da riscattare, del disorientamento da riorientare, dell’affaticamento da rincuorare. E questo è il compito della narrazione, ciò che non può essere fatto da quello che io chiamo il "calcolo argomentativo". Il “calcolo argomentativo” può essere rappresentato dalla logica formale ma anche da un trattato filosofico, almeno di un certo tipo di filosofia: il calcolo argomentativo indica la forma del discorso per la quale ogni passaggio deve essere calcolato, deve apparire consequenziale rispetto a un altro. È la forma del discorso che trova la sua applicazione estensiva nella descrizione delle procedure dell’operare tecnico-burocratico moderno. Forme del pensare e del discorso sulle quali si regge in ogni caso gran parte della nostra vita quotidiana e, in certa misura, comunque necessarie e spesso utili. Funzionali, ma che non possono reggere il senso.

Lo spirito della narrazione, al contrario, è naturalmente ironico, fa accadere il senso, ma sa che questo fare accadere il senso non significa trasparenza totale e neppure precisa consequenzialità. Ci si può sempre chiedere: perché una scena avviene accanto al pozzo e non da un'altra parte? A molti scrittori piace indulgere all’enfasi dell’opposto e così affermano una sorta di assoluta necessità della loro scenografia e della loro scelta sintattica e lessicale. Penso invece giusto che non ci sia necessità assoluta nel narrare, perché il miracolo della narrazione è ottenuto proprio lasciando una certa opacità perché possa apparire l'accadimento del senso. Solo in questo modo rimaniamo in contatto con la vita, con il contrasto, con la contraddizione, con la ambivalenza affettiva, con la possibilità che tutto in realtà ci sfugga, che questa misura del tempo sulla quale abbiamo potere sia, al tempo stesso, vera e immaginaria: un'immaginazione che ha la forza della possibile concretizzazione, ma anche la forza e la debolezza del totalmente fantastico.

Più a fondo, l'esistenza dei simboli ha origini in una empatia di gesti, prima delle parole, quindi nella fase in-fantile. Una comunicazione di eventi, sensazioni, percezioni che si collegano e che hanno un certo ordinamento, ma che stanno prima delle parole: una comunicazione empatica, più o meno felice, con la madre o con chi si è curato di noi. La funzione simbolica della parola – che è la parola della madre ma che è anche la funzione tradizionalmente attribuita alla figura simbolica del padre – è che le parole non cattureranno mai la totalità di quell'empatia, non sapranno mai aderire perfettamente all’esperienza . Questa, che può anche essere sentita come perdita, ha con sé la forza della costruzione di mondi, apre all'altro, intuisce l'innovazione, è capace della trasformazione dell’ esistenza, della propria realtà e delle relazioni con gli oggetti-soggetti d'amore.

Ecco, credo che tra esperienza empatica ed esperienza di parola ci sia lo stesso rapporto che c'è tra la sequenza di eventi (la percezione, l'emozione degli eventi) e la narrazione. La potenza della narrazione sta nella capacità di evocare qualcosa che non può essere compiutamente reso trasparente, non può travasarsi senza perdita nella parola, eppure la parola stessa diventa accadimento che schiude la realtà in nuove e diverse dimensioni. In questo radicarsi nella costituzione stessa della nostra soggettività, il bisogno della narrazione diventa il farsi della nostra storia psichica e, in essa, la sua universalità si mostra legata alla necessità antropologica nel modo dell’esperienza psicologica.

Questo contributo è stato presentato per la prima volta nell'ambito del Festival Internazionale di Letteratura "Forme del Narrare" ideato e curato da Gianni Cascone a Prato per il Laboratorio di scrittura Grafio, che ringraziamo per avercelo gentilmente concesso.