Speciale

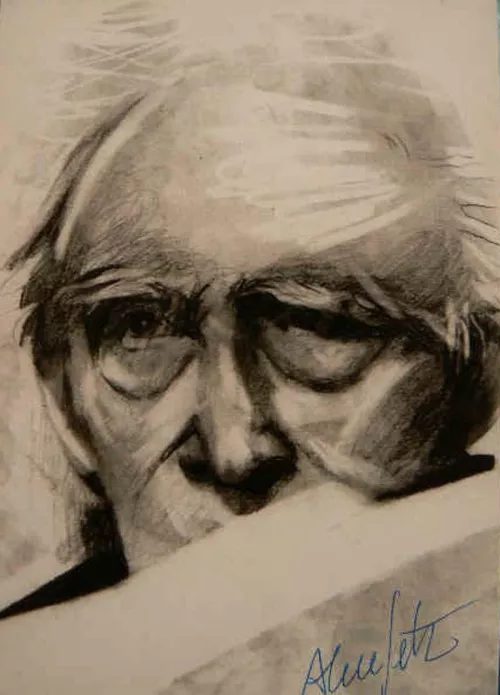

Un verso, la poesia su doppiozero / Mario Luzi. Vola alta, parola, cresci in profondità

Ci sono alcuni versi, in tutte le lingue, che sembrano vivere di luce propria. E sembrano compendiare nel loro breve respiro la vita del prisma cui appartengono: frammenti che raccolgono e custodiscono nel loro scrigno, integro, il suonosenso della poesia dalla quale provengono. Con un solo verso un poeta può mostrare il doppio nodo che lo lega al proprio tempo e al tempo che non c’è, all’accadere e all’impossibile. In un verso, in un solo verso, un poeta può rivelare il suo sguardo, in grado di rivolgersi all’enigma che è il proprio cielo interiore e al movimento delle costellazioni, alla lingua del sentire e del patire di cui diceva Leopardi e all’alfabeto degli astri di cui diceva Mallarmé. Un verso, un solo verso, può essere il cristallo in cui si specchiano gli altri versi che compongono un testo. Per questo da un verso, da un solo verso, possiamo muovere all’ascolto dell’intera poesia.

Il verso di Mario Luzi è sempre un frammento che riceve luce da altri versi contigui e irradia sugli altri versi la propria luce: una luce in cui trema una ininterrotta meditazione sul tempo, sul visibile, sulla sua ferita, sulla sua sperata armonia. La poesia, annunciata in una pagina a sé col titolo Vola alta parola, appartiene al libro Per il battesimo dei nostri frammenti, del 1985 (ora nel Meridiano curato da Stefano Verdino, 1998). Ecco il testo che muove dal primo verso e sul primo verso riflette l’insieme del suo movimento:

Vola alta, parola, cresci in profondità,

tocca nadir e zenith della tua significazione,

giacché talvolta lo puoi – sogno che la cosa esclami

nel buio della mente –

però non separarti da me, non arrivare,

ti prego, a quel celestiale appuntamento

da sola, senza il caldo di me

o almeno il mio ricordo, sii

luce, non disabitata trasparenza …

La cosa e la sua anima? O la mia e la sua sofferenza?

L’allocuzione d’apertura, in levare, e quasi ad alta voce, rivolta “nel buio della mente” alla parola – che è parola, certo, della poesia, ma anche parola intesa come cifra propria dell’umano – è un invito: tentare l’estremo della significazione, sospingersi fino al confine del visibile, ma, in questa ascensione, non separarsi dal sentire, dalla corporeità del sentire, dal ritmo fisico del vivente. La parola, nel libro Per il battesimo dei nostri frammenti, è sostanza dell’interrogazione poetica, e per questo come esergo d’apertura il poeta sceglie il luogo più alto, nella cultura occidentale, di una rappresentazione della parola, quel principio intorno al quale si è affannata la grande esegesi patristica, il versetto dal Prologo di Giovanni (1, 4): “In lei [la parola] era la vita; e la vita era la luce degli uomini”.

Con Mario Luzi più volte mi è accaduto di parlare di poesia – considero quegli incontri come un dono e tra le esperienze più belle che mi sono occorse lungo gli anni –, più volte mi è accaduto di conversare intorno a Baudelaire e a Leopardi, campi di condivisa ricerca e di forte intesa interpretativa, ma rimpiango di non avergli mai domandato in modo esplicito (qualche allusione sarà pure trascorsa) – quale rapporto egli vedeva tra l’esergo giovanneo che apre La Ginestra di Leopardi e l’altro esergo giovanneo che apre il suo Per il battesimo dei nostri frammenti. Quella luce – alla quale “gli uomini preferirono le tenebre” – che compare nell’apertura della Ginestra è la stessa luce che, come parola e vita, apre il libro di Luzi.

La parola del principio (il logos oggetto di tanta esegesi cristiana) è allo stesso tempo vita e luce. Per Leopardi quella parola-vita-luce era il punto di un’anteriorità inattingibile che permetteva di leggere le “tenebre” della civiltà, di una civiltà che rimuoveva ogni senso della finitudine e si avvolgeva in una vanagloriosa illusione di potere sulla storia e sulla natura; per Luzi invece quella parola-vita-luce trascorreva ancora nel visibile, nel sensibile, forse anche nella tessitura nascosta della storia, e davanti alla sua perseguita umana cancellazione, il poeta poteva tentare di istituire un tempo del dire, e del pensare, in grado di preservare di quella parola se non la presenza, almeno l’immagine, il ricordo, l’attesa. Insomma la parola della poesia può farsi evocazione e insieme custodia di quell’altra parola che, come vita, aiuta a scorgere ovunque le pulsazioni del vivente, e come luce aiuta a vedere sino ai confini del visibile.

Monet, Ninfee

Monet, Ninfee

È poi questo movimento che permette alla poesia di Luzi di farsi poesia del tempo e della creaturalità, cioè di quel mostrarsi dei viventi e del paesaggio, intesi come rivelazione luminosa, e tuttavia ferita, di un mondo che ci appartiene, come ci appartiene il transito, il cammino, l’attesa. Si pensi alla sezione bellissima di Per il battesimo dei nostri frammenti intitolata Dal grande codice, dove in versi di grande respiro – musicale e visivo e teoretico insieme – la pernice, la rondine, la trota, il fiume si mostrano come figure che portano in sé, nel loro apparire, nel loro grido, nel loro movimento, nel loro rapporto intimo con l’elemento naturale, la pienezza della vita, di quella vita che è “vita soltanto”.

Qui, in questi versi che cominciano con “Vola alta, parola”, è la cosa che si rivolge alla parola, in una sorta di fantasticato sdoppiamento tra le due: “sogno che la cosa esclami / nel buio della mente”. È una voce interiore, di fatto, voce meditativa e interrogativa. In questo agostiniano teatro interiore di voci, la cosa, – diciamo il visibile, l’accadimento, la materia del dire e del ricordare – chiede d’essere portata nel nome e con il nome in quella profondità (ancora la profunda profunditas di Agostino) che è pienezza di significazione, in quella vertigine di conoscenza che è soglia dove è possibile sfiorare, ritraendosene, l’ineffabile: non mimesi di quel sublime di cui tante volte la poesia si è solennemente ammantata, ma dantesca ascensione della parola che nel volo possa avere esperienza piena del vedere e del sentire. C’è qualcosa, in quel volo della parola, che ricorda il leopardiano “Forse s’avess’io l’ale /da volar su le nubi” del Canto notturno e il baudelairiano volo che in Élevation può ascoltare e comprendere “le langage des fleurs et des choses muettes”: anche se nel primo caso la pronuncia del desiderio, o del sogno, è un lampo presto spento nel cielo del tragico, e nel secondo caso lo sguardo dall’alto invoca un’alterità in grado di sottrarsi con la poesia alla prigionia del sempreguale, della superficie, dell’apparenza.

E certamente la poesia di Luzi è anch’essa lungo quella linea di una moderna reinterpretazione (e messa in questione) dell’antico sublime – nell’orizzonte del tragico – di cui Leopardi e Baudelaire sono passaggi rilevantissimi.

Echi di una nominazione creaturale – cioè di una condizione in cui la corrispondenza intima tra il nome e la cosa è sostanza della parola (su questo il saggio di Benjamin Sulla lingua in generale e sulla lingua degli uomini ha passaggi essenziali) – trascorrono in questi versi di Luzi. Ma c’è anche un riflesso di quella ricerca che dai romantici giunge fino a Rilke, per la quale la parola può rivelare, accogliere e preservare nel nome la presenza della cosa, il suo essere, con la sua trasparenza e la sua anima.

Luzi mette, dunque, in scena un dialogo interiore, e quel che poteva essere un passaggio di poetica, di riflessione sul fare poetico, sul rapporto tra la parola e la cosa, diventa poesia: un movimento drammaturgico che è respiro consueto della scrittura poetica di Luzi.

Portare l’alta, sacra, metonimia di parola-vita-luce verso un’intima concordanza, verso un’unità, è andare oltre la metafora, oltre “il giogo della metafora” evocato nello stesso libro poche pagine prima (“Scioglile da quel giogo, /lasciale al loro nume / le cose che nomini”), è cercare nella parola l’intima presenza del sé. È fare della parola poetica, potremmo dire in una formula compendiosa, non una metafora ma una metanoia.

In questi versi il poeta nomina un cammino della parola verso un “celestiale appuntamento”, verso un approdo che è pienezza e profondità di significazione: “nel buio della mente” la cosa chiede che la parola non sia parola scorporata, sovrasensibile, astratta, ma preservi in sé il “caldo” della vita, o almeno il suo ricordo, e sia “luce, non disabitata trasparenza”. In questo auspicato cammino della parola, altro da quello della parola inerte, logora, consumata nella ripetizione e nell’insignificanza, c’è il cammino stesso del poeta. Un cammino che – da La barca, del 1935, a Primizie del deserto, del 1952, da Onore del vero, del 1957, a Su fondamenti invisibili, del 1971, da Per il battesimo dei nostri frammenti, del 1985, a Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, del 1994, per dire solo di alcune memorabili stazioni – ha fatto della parola poetica un’assidua e strenua meditazione sul tempo. Il tempo, il suo fluire e perdersi e ciclico ritornare, il suo lampeggiare risalendo da quel che è stato verso una nuova presenza, il suo consumarsi nell’attesa o raccogliersi nel ricordo, il suo mostrarsi e dissiparsi nella lontananza stellare, il suo rifrangersi nella speranza, il suo farsi storia e ferita nella storia, il tempo, insomma, in tutte le sue risonanze, è il respiro più proprio della poesia di Luzi. Una poesia che sta, agostinianamente, nell’immenso paese dove il tempo è corpo, memoria, attesa, caduta, addio, annuncio, transito. Pietre, acque, nuvole, vento, alberi sono, nella poesia di Luzi, tempo. Come lo è il fiume, presenza assidua e quasi emblema di una poetica.

La parola, dunque, che non può essere “disabitata trasparenza” è la parola che prende su di sé il tempo, il tempo del vivente.

L’ultimo verso, separato, è un margine alla scena allocutoria: “La cosa e la sua anima? O la mia e la sua sofferenza?”.

Un domandare che aggiunge una nuova figura, l’anima, e si fa cornice del dire poetico. Uno sdoppiamento tra la cosa e l’anima che è ombra di altro: la sofferenza del poeta, della sua anima. L’ultimo verso riporta nel cerchio doloroso del sentire quei segni del corpo individuo disseminati lungo la poesia: “da me”, “di me”, “il mio ricordo”, ovvero quell’insistenza tutta fisica su una presenza – corpo, sensi, desiderio – che la parola non deve abbandonare, mentre cerca luce e trasparenza. Ma la parola non disincarnata, la parola che attinge la luce senza perdere il sé, è parola della sofferenza, perché è vita.

La poesia che segue, nel libro Per il battesimo dei nostri frammenti, è parola che accoglie presenze, ricordo di presenze, mentre osserva il “vorticare /della vita dentro i suoi recinti”. E questo nella luce. Nella luce piena che apre la sezione Dal grande codice:

Genera azzurro l’azzurro,

si sfalda e si riforma

nelle sue terse rocce,

si erge in obelischi, scende

nelle sue colate e frane

di buio e trasparenza, migra

nell’azzurro fumigando, azzurro

in azzurro sempre –

[…].

Un verso:

Ugo Foscolo. Né più mai toccherò le sacre sponde

Dante. L'amor che move il sole e le altre stelle

Giacomo Leopardi. Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi

Charles Baudelaire. Un lampo... poi la notte! Bellezza fuggitiva

Francesco Petrarca. Erano i capei d'oro a l'aura sparsi

Eugenio Montale. Spesso il male di vivere ho incontrato

Stéphane Mallarmé. La carne è triste, ahimè, e ho letto tutti i libri

John Keats. Una cosa bella è una gioia per sempre

Giuseppe Ungaretti. Mi tengo a quest'albero mutilato

Antonio Machado. Viandante, non c'è cammino

Giovanni Pascoli. Come l'aratro in mezzo alla maggese