Paul Klee e lo strabismo dello sguardo

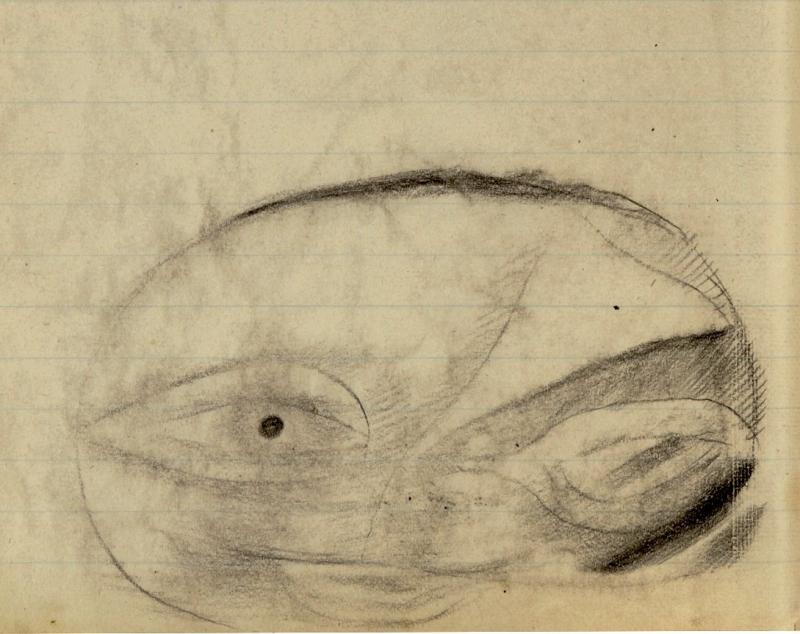

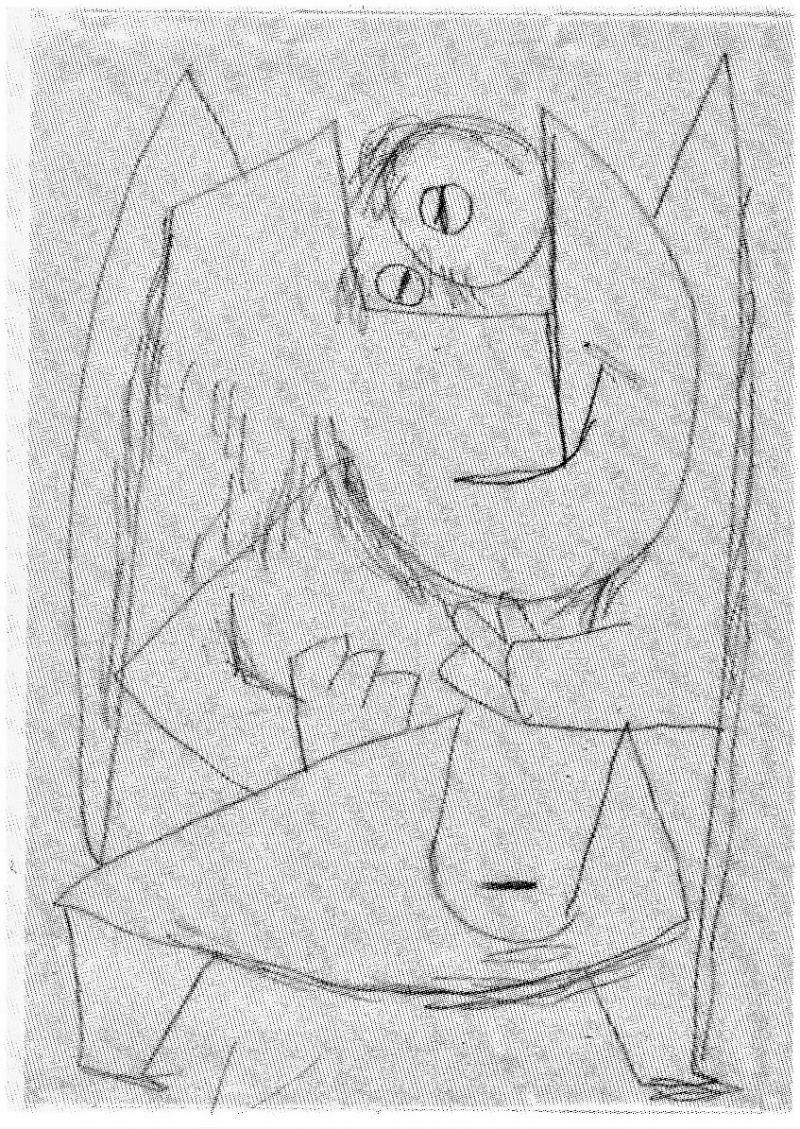

Appoggiato al margine inferiore dell’ultima pagina del manoscritto di Paul Klee “Contributi alla teoria della forma pittorica” compare un curioso disegno inedito (confermato dal Zentrum Paul Klee di Berna) che non compare neanche nell'edizione facsimile pubblicata nel 1999. Si tratta di un volto disegnato a carboncino nel 1922, lo stesso anno in cui dipinse anche “Senecio”, con il quale condivide i tratti somatici della rotondità del volto e lo strabismo degli occhi. Ciò che ha attirato la nostra attenzione è proprio la singolare anatomia dei due occhi: quello a sinistra presenta una pupilla nera con una forma correttamente circolare; quello a destra invece oltre ad essere più grande presenta una pupilla verticale inclinata, molto simile a quella che riscontriamo negli occhi di alcuni animali.

Sotto alcuni aspetti l’asimmetria funzionale dei due occhi richiama esplicitamente una emblematica, quanto perentoria, affermazione che Klee scrisse nei “Diari”: “Un occhio che vede, l’altro che sente.” Questo enunciato apodittico compare all’improvviso, non ha alcuna connessione logica e semantica con i pensieri che lo precedono né con quelli che seguitano subito dopo. Sembra essere la trascrizione verbale di una folgorante intuizione, il cui significato evidentemente non è quello letterale, non specifica una differente attività percettiva tra i due occhi.

L’abbinamento della frase con l’immagine costruisce un senso decisamente più paradigmatico di una mera bifocalità dello sguardo, molto più segnatamente allude a una bimodalità percettiva: lo sguardo umano non esaurisce la sua attività nella percezione del visibile, l’occhio con la pupilla circolare, ma esercita anche la facoltà del “sentire”, l’occhio con la pupilla verticale, una intermodalità percettiva più ancestrale e primordiale che investe un ulteriore senso radicato all’interno del corpo senziente. È la percezione interna di qualcosa che i sensi esterni non riescono a discriminare con chiarezza.

Ciò che si “sente”, si avverte genera sensazioni, sentimenti e stati d’animo, ma anche intuizioni e folgorazioni che trascendono le proprietà fisiche degli oggetti esterni e ci permettono di avere coscienza di realtà, di fenomeni, eventi, meccanismi, processi, connessioni che non hanno la possibilità di manifestarsi direttamente. La visione per Klee, dunque, contempla anche la facoltà del sentire, avvertire, presagire, esplicare una modalità introspettiva e proiettiva del vedere l’interno dall’interno: modalità che chiarisce in modo esemplare affermando: ciò che “non vedo e pur tuttavia sento e percepisco come sensazione posso renderlo sensibilmente percepibile, perciò visibile.”

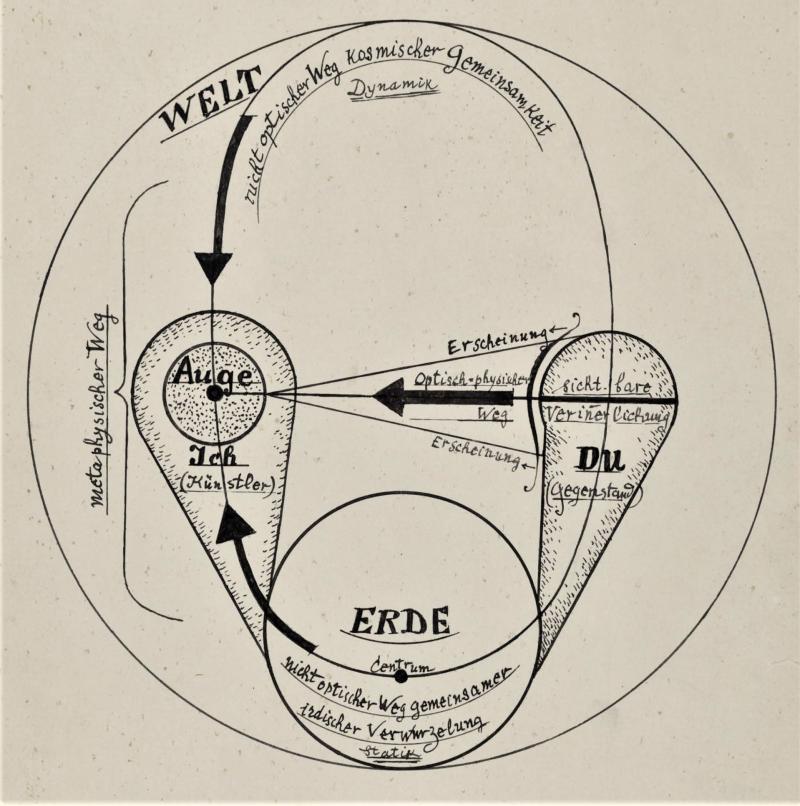

La definizione un occhio che vede e un occhio che sente, dunque, più che indicare un metaforico strabismo funzionale più opportunamente specifica la duplice radice di una personale poetica artistica votata al far vedere anche quel che non è accessibile direttamente dallo sguardo. Klee descrive la sua metodologia in modo molto accurato nel diagramma delle vie della visione, all’interno dello scritto Vie allo studio della natura, del 1923, in cui precisa le fondamentali differenze che sussistono tra l’arte basata sulla visione ottica e quella che segue le due vie non ottiche.

L’esemplare chiarezza con cui descrive queste tre vie ci autorizza a supporre che Klee attribuisse loro un’importanza fondamentale, equivalente a quella che assegnava alle dichiarazioni programmatiche della sua attività artistica.

“L’occhio che vede” segue, ovviamente, la via fisico-ottica, mentre “quello che sente” segue invece due differenti vie non-ottiche. La via fisico-ottica delle apparenze muovendo dall’esteriorità deve connettersi alla “visualizzazione dell’interno dell’oggetto, basata su conclusioni intuitive che, più o meno ramificate a seconda della direzione presa, possono elevare l’impressione fenomenica a un’interiorizzazione funzionale.”

La via non ottica del comune radicamento nella TERRA, che dal basso sale all’occhio dell’io, attraverso il processo dell‘interiorizzazione visuale conduce alla “umanizzazione dell’oggetto, perché pone l’io e l’oggetto in un rapporto di risonanza che trascende i fondamenti ottici.”

La seconda via anch’essa non ottica, della comunanza cosmica con il MONDO che proviene dall’alto, conduce all’interiorizzazione visuale delle forze cosmiche che governano l’universo. Le due vie, congiuntamente metafisiche, si basano fondamentalmente sull’intuizione, che come dice l’etimo del verbo intuire da cui deriva, significa letteralmente vedere dentro, ovvero portare alla coscienza ciò che non è manifesto.

La necessità di queste due ulteriori modalità visive è dettata dal fatto che per il pittore la realtà di un oggetto eccede sempre il suo fenomeno; la maggiore quantità della sua sostanza, infatti, è annidata al suo interno invisibile all’occhio: “sappiamo che la cosa è più di ciò che la sua apparenza dà a vedere”, pertanto ciò che vediamo, scriverà nei Diari, è da considerare nient’altro che una proposta, una possibilità, di accesso a quella verità che giace sempre nel fondo invisibile.

La via della forma è un percorso visuale verso l’interno, verso quel punto originario da cui ogni cosa ha origine. La funzione dell’arte è quindi quella di rendere visibili le forze formative operanti nella morfogenesi, di scorgere dal vivo “l’essenza del naturale processo creativo: il pittore contempla le cose che la natura gli pone sott’occhio già formate con occhio penetrante e quanto più a fondo egli penetra (…) tanto più gli s’imprime nella mente, al posto di un’immagine naturale definita, l’unica essenziale immagine, quella della creazione come genesi.”

Dal rilevamento di un segreto e con adeguati mezzi prende forma una “realtà dell’arte che non riproduce, con maggiore o minore vivacità, ciò che si è visto, ma rende percepibili occulte visioni.”

Klee assegna all’occhio del pittore la stessa funzione che svolge il tronco in una pianta: “non fa altro che raccogliere e trasmettere ciò che viene dal profondo. Né servitore, né signore, soltanto mediatore” (conclusione della Conferenza di Jena, 1927). L’attività del pittore si svolge in una sorta di intramondo: “Nell’al di qua non mi si può afferrare. Ho la mia dimora tanto tra i morti quanto tra i non nati.” Non solo la sua opera ma la sua stessa vita Klee la colloca in “un mondo intermedio” che, come egli stesso precisa è “il regno di ciò che può venire e vorrebbe venire,” aperto a ogni forma di genesi, dove ogni mondo è possibile e la creazione non è mai conclusa.

L’artista sente di esercitare con la sua opera la stessa funzione che svolge l’angelo, l’essere di mediazione per eccellenza, medium tra il sensibile e l’intelligibile, tra il mondo fisico e quello spirituale: gli angeli “di sovente non sanno / se vanno tra vivi o tra morti. L’eterna corrente / trascina sempre con sé attraverso i due regni / tutte le età.” Così li descrive il poeta degli angeli Rainer Maria Rilke nella prima Elegia Duinese; altrove, fornendo indicazioni per la corretta comprensione delle sue poesie, aggiunge che l’angelo raffigura “la creatura in cui appare già perfetta la trasformazione del visibile nell’invisibile.” (Lettera a Witold von Hulewicz)

Alla problematica della creazione artistica sono dedicati anche i versi dell’ottava Elegia:

“Alla creazione rivolti sempre, vediamo / in essa solo rispecchiato l’aperto.”

L’aperto è uno spazio che non ha luogo, è uno

“spazio /intermedio che dal principio / fondato fu per un evento puro.” (Quarta Elegia)

Dove quindi si colloca questo nessun-dove dell’aperto, che come vedremo in seguito costituirà anche la dimora dell’angelo, se non dentro di noi?

“Dove, o dove è il luogo – in cuore io lo porto /…. /

E d’un tratto, in questo affannoso non-luogo, d’un tratto

Indicibile il punto dove senza sapere

Il puro troppo – poco si trasforma –, trapassa

In quel vuoto troppo.” (Quinta Elegia, 75-80)

Questo indicibile punto, questo luogo decisivo della pura possibilità, è situato dunque nel punto più interno del corpo dell’artista, o del poeta, sia esso il suo cuore o il suo cervello, dove l’amore e la creazione dell’opera hanno la loro origine e dove anche Klee brama di poter dimorare.

“Chi mai non vorrebbe, come artista, dimorare là, dove l’organo centrale d’ogni moto temporale e spaziale – o cuore della creazione (…) nel grembo della natura, nel fondo primordiale della creazione, dove è custodita la chiave segreta del tutto?”

Klee incontra Rilke nel 1918 e nel 1920, nel primo incontro il poeta riconsegnò di persona una cartella di acquarelli che precedentemente il pittore gli aveva fatto recapitare. “Mi ha fatto assai piacere vederlo. … La sua sensibilità mi è assai vicina, soltanto che io penetro più in profondità, mentre egli va vagando a fior di pelle. È ancora impressionista.” Così riporta nei suoi Diari l’incontro.

“La vera figura della vita (scrive il poeta) si estende traverso i due regni: non c’è un al di qua né un al di là, ma la grande unità, in cui dimorano gli esseri che ci superano, gli angeli”. (Lettera a Witold von Hulewicz)

I non nati germogliano dal terreno in cui sono seppelliti gli antenati, dei quali si nutrono, “del morire vivendo”, perpetuando una metamorfosi infinita che è la vita in continuità con la morte. Ciò che vive discende da chi l’ha preceduto ed è in continuità con chi gli succederà.

Anche lo sguardo dell’angelo di Rilke deve al suo strabismo la possibilità di vedere in una sola visione l’al di qua e l’al di là, il visibile e l’invisibile, che la coscienza dell’uomo separa, attribuendo il regno dei viventi al primo e quello dei morti al secondo, rompendo la grande unità dell’aperto: “i viventi fanno / tutti l’errore che troppo forte distinguono.” (Prima Elegia).

Non così l’Angelo che diversamente “trasforma lo stesso sguardo in uno sguardo del non-dove, perché vedere il non-dove significa trasfigurarsi in esso;” significa e-ducare a una visione nella quale è scomparsa ogni distinzione tra soggetto e oggetto; sottolinea il filosofo Massimo Cacciari (L’Angelo necessario, Adelphi, 1986)

In questa coscienza puramente terrestre, profondamente terrestre, ribadisce il poeta, quanto si vede e si tocca, quanto è caduco e provvisorio nel nostro ambiente, deve essere da noi afferrato con un’intimissima comprensione e trasformato: “il nostro compito è di imprimerci questa precaria caduca terra così profondamente, così dolorosamente e appassionatamente, che la sua essenza in noi risorga invisibile.” Noi siamo le api di questo invisibile, continua il poeta, impegnati in quest’opera di continue e “incessanti trasposizioni dell'amato visibile e tangibile nell'invisibile vibrazione e moto della nostra natura … e nelle sfere d’oscillazione dell’universo.” (Lettera a Witold von Hulewicz)

“Terra, non è questo che vuoi: invisibile

Sorgere in noi? – Non è il tuo sogno questo

D’essere una volta invisibile? – Terra invisibile.” (Nona Elegia)

Per salvare la terra occorre renderla invisibile, vederla così come appare allo sguardo degli angeli: “Con tutti gli occhi vede la creatura / l’aperto.”

Diversamente gli occhi dell’uomo non vedono lo spazio puro che hanno davanti a sé, “gli occhi nostri soltanto / son come rivoltati e tesi intorno a lei.” (Ottava Elegia)

All’uomo che preme salvare la terra, affinché riesca nella sua impresa, deve necessariamente guardarla con lo sguardo dell’angelo, come suggeriscono anche i versi di Wallace Stevens:

“… sono l’angelo necessario della terra,

poiché, nel mio sguardo, vedete la terra nuovamente,

spoglia della sua dura e ostinata maniera umana.” (da «Le aurore d’autunno»)

Lo strabismo dello sguardo dell’angelo si impone come il fondamento della visione dell’arte sia di Klee, sia di Rilke, in quanto, per entrambi è ciò “che garantisce di riconoscere nell’invisibile un superiore grado di realtà:” l’interiorità di ogni forma di esistenza e di realtà. Sguardo che il poeta definisce “tremendo” per gli uomini che sono attaccati al visibile.

Come davanti alla morte, così davanti alle cose l’uomo, infatti, sempre più distoglie lo sguardo, rinuncia a cercare di vedere e capire perché “sempre più tutto quanto è interiore resta nell'interiorità e lì si esaurisce senza nessun bisogno, quasi senza l'intenzione di trovare all'esterno equivalenti per i suoi gradi e le sue condizioni (...). Il mondo si ritira in sé; dal canto loro le cose fanno lo stesso.”

Un concetto analogo lo troviamo in Klee quando dichiara che “l’interno è infinito. L’esterno è finito.”

Da qui la ragione per la quale la via che il pittore percorre in un verso e il poeta nell’altro è fondamentalmente la stessa, sotto la guida dello sguardo strabico dell’angelo che tiene sott’occhio simultaneamente l’inizio e l’arrivo del percorso di metamorfosi del visibile nell’indicibile invisibile della reificante parola poetica; quanto quello dell’interiorizzazione visuale che l’immagine pittorica compie nel rendere visibile l’invisibile. Tuttavia per entrambi alla fine dei loro personali percorsi li attende la consapevolezza che “tutti i mondi dell’universo si precipitano nell’invisibile, come nella loro più immediata e profonda realtà.” (Lettera a Witold von Hulewicz) Si ritrovano così a prendere atto che “c’è sempre da vedere,” come già ammoniva il “fanciullo con l’occhio scuro strabico.” (Quarta Elegia, 35)

Le circa novemila opere che compongono il catalogo completo del lavoro di Klee possono essere interpretate come gli innumerevoli tentativi di una ricerca alimentata da una costante e ossessiva ambizione, quella di giungere a possedere lo sguardo dell’angelo, uno sguardo assoluto in grado di vedere la totalità del mondo, nella grande unità in tutti i suoi livelli di realtà, dal microscopico al macroscopico, nell’incessante divenire delle sue infinite morfogenesi e metamorfosi; al quale non occorre più ricorrere alle interiorizzazioni visuali che rendono visibile, giacché per l’angelo non c’è più alcuna differenza tra visibile e invisibile, tra sguardo e mondo, tra l’al di là e l’al di qua, ma simultaneamente formano l’illimitata coscienza di un tutto nel tutto.

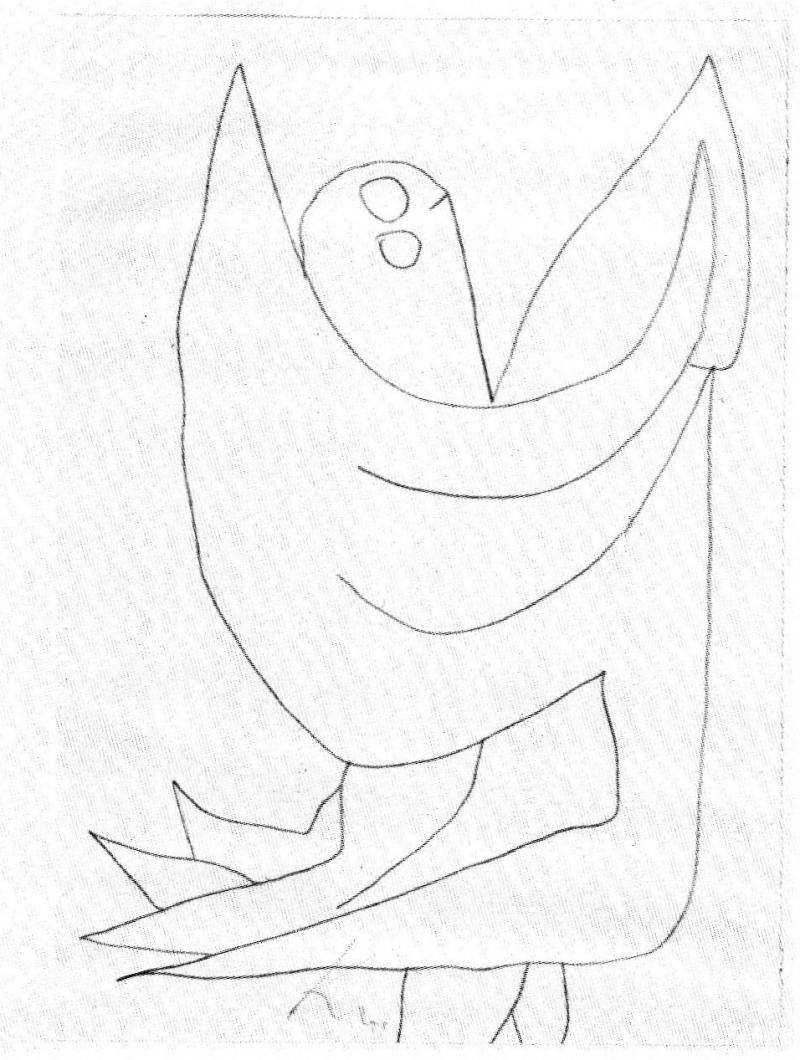

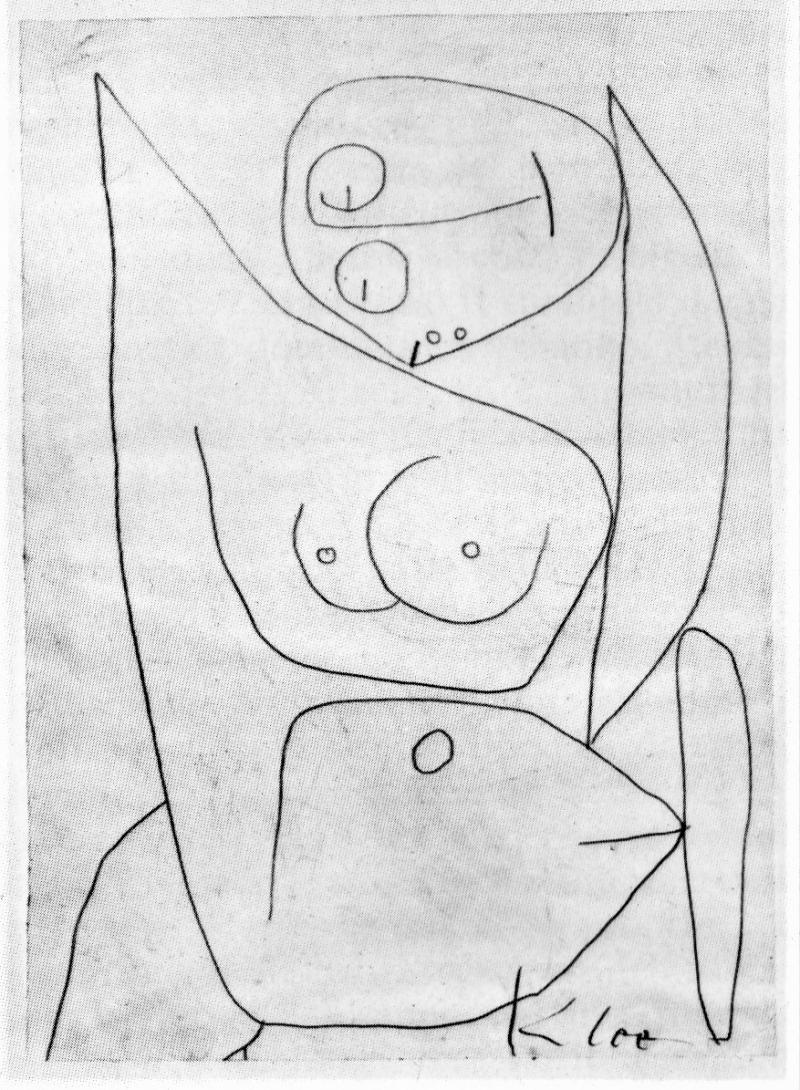

Klee ha, tuttavia, piena consapevolezza del limite terreno della sua condizione; sa che “l’uomo è per metà prigioniero e per metà alato.” L’angelo con il quale si identifica è un angelo umanizzato, non del tutto realizzato, ancora in divenire, incompleto e con qualche difetto da perfezionare, come ben specificano alcuni titoli che assegna alla serie degli angeli: Angelo in divenire; Angelo mancato; Angelo incompiuto; Crisi di un Angelo; Angelo povero; Angelo candidato; Angelo smemorato; Angelo pieno di speranza; Angelo dubbioso; Angelo ancora femminile; Angelo brutto; Angelo che cerca ancora; Angelo ancora inesperto nel camminare. Klee ha realizzato la gran parte dei disegni e dei dipinti che raffigurano gli angeli nell’ultimo anno della sua vita, nel 1939. Anche l’ultimissima opera dipinta prima di morire, che montò sul cavalletto prima di recarsi in clinica e rimasta eccezionalmente senza titolo, è una natura morta che contiene al suo interno un disegno che raffigura “Angelo ancora brutto” appoggiato sul tavolo a imitazione di un trompe l’oeil, con il chiaro intento di attirare l’attenzione dell’osservatore. Nel momento della sua transizione dalla vita alla morte disegna un angelo sgraziato, imperfetto, che deve ancora fare qualche sforzo per diventare perfetto. È come se Klee si fosse riservato un lavoro da completare nell’al di là. Questo Angelo è la confessione che Klee fa a sé stesso: la creazione è infinta, sono altresì consapevole che non mi sarebbe stato possibile andare oltre il “punto più vicino al cuore della creazione. Ma non ancora abbastanza vicino.”

Tuttavia, «Un giorno giacerò nel nulla presso un angelo qualsiasi.”

Estratto dalla conferenza Paul Klee: arte e musica in dialogo tenuta al museo MASI–LAC di Lugano, il 12-11-2022 in occasione della mostra delle opere di Klee, esposte fino al 3-1-2023, appartenenti alla collezione Sylvie e Jorge Helft.