Speciale

Richiami dalla foresta. Il mio vicino Totoro

Come è nato Totoro? Per prima cosa dobbiamo immaginare un paesaggio di montagna, un prato d’erba dorata e il soffio del vento che annuncia l’arrivo di un personaggio da fiaba. Il signor Gatto Selvatico ha le orecchie appuntite e lo sguardo trasognato, indossa un soprabito giallo, simile ai jinbaori dei samurai, e si erge maestoso su due zampe di fronte a un bambino, mentre ai suoi piedi strillano centinaia di ghiande litigiose.

Il bambino che sta leggendo la storia rimane estasiato da questa apparizione perché lo immagina alto due metri, gigantesco, e prova una punta di delusione quando vede che le illustrazioni raffigurano una creatura non più grande di una volpe. È probabile che il bambino si trovi a scuola, perché questo racconto di Miyazawa Kenji (Le ghiande e il gatto selvatico) venne incluso dal secondo dopoguerra nelle antologie scolastiche giapponesi, ma è anche possibile pensare al piccolo Hayao nella casa di campagna a Utsunomiya in cui visse alcuni anni, mentre la madre malata di tubercolosi era ricoverata in ospedale, proprio come nel film la madre di Satsuki e Mei.

Il Gatto Selvatico che in questa scena surreale fa da giudice per la disputa delle ghiande parrebbe uscito dalla penna di Lewis Carroll, più che dalla moderna letteratura per l’infanzia giapponese di inizio ‘900, ma quando si siede tronfio davanti al bambino, quest’ultimo «non poté fare a meno di pensare che sembrava proprio un’immagine del Grande Buddha di Nara», un altro dettaglio che col tempo deve essersi sedimentato nella coscienza di Hayao. Anche nello sguardo assorto e nell’aria imperturbabile di Totoro, in effetti, Miyazaki riconobbe un aspetto fondamentale della sua caratterizzazione, fin dal momento in cui, attorno alla metà degli anni ’70, cominciò a elaborare dei disegni per un progetto di libro illustrato che sarebbe poi confluito nel film.

«Il Totoro che disegnavano gli altri non era mai somigliante» ricorda il regista, in quanto «tutti lo disegnavano con un’espressione come se stesse guardando qualcosa». Al contrario, lo sguardo di Totoro non è rivolto a nulla in particolare perché abbraccia ogni cosa, il che rende la sua presenza misteriosa e vagamente ieratica, sempre rassicurante, mai minacciosa. E anche nel suo sorriso, poi accentuato nella geniale invenzione del Gattobus, più che il ghigno arguto del Chesire Cat carrolliano rivive il riso bonario e semplice caro al folklore giapponese, il sorriso degli sciocchi, dei monaci e degli dei.

Totoro non si esprime per mezzo di enigmi; a differenza del Gatto Selvatico non è un animale parlante, ma uno spirito silenzioso, i cui unici versi sono vocalizzi profondi. Il suo linguaggio è già lo scroscio della pioggia e il soffio del vento nelle inquadrature silenziose che modulano la storia, un respiro benevolo e ancestrale pronto a manifestarsi alle giuste condizioni. È stato notato il legame tra il film e un’antica fiaba di ispirazione buddhista, I Jizō con il cappello di paglia, incentrata sul valore della compassione e su uno scambio simbolico paragonabile al dono dell’ombrello che Satsuki presta a Totoro. Quando la piccola Mei si perde e si ferma a un crocevia, in effetti, le sei statue di Jizō che la proteggono prefigurano in silenzio il lieto fine, l’arrivo imminente del gigante amico.

Eppure Totoro è anche espressione di forze animistiche che precedono l’uomo, oltrepassano la sua comprensione e possono assumere forme perturbanti. È noto che Miyazaki avrebbe voluto ambientare il film durante un tifone, salvo poi rinunciarvi per le difficoltà che questa scelta avrebbe comportato, ripiegando su un temporale. Ma il volto numinoso della natura si manifesta anche a prescindere dalla violenza dei fenomeni atmosferici, può annidarsi negli anfratti domestici più inaccessibili, come il nero dei folletti della fuliggine, o all’ombra di sentieri e tunnel dove si nascondono antiche presenze dimenticate. Al margine della strada, l’ingresso nella foresta coincide con un santuario della volpe Inari, divinità shintoista associata all’agricoltura e alla fertilità. Nel cuore della foresta, la corda shimenawa che avvolge il monumentale albero di canfora segna il confine di un luogo sacro. Fra le radici di questo albero millenario, in una tana sotterranea, si trova la casa di Totoro, che il padre di Satsuki e Mei chiama “Signore della foresta”.

Ogni incontro con Totoro è diverso dagli altri. La prima volta è una gioiosa esplorazione sensoriale, il gioco di Mei che si inoltra nelle profondità verdi, cade nella tana del grande animale sconosciuto e si accoccola sulla sua pancia pelosa. In seguito è una scoperta carica di attesa e mistero, lo sguardo della sorella maggiore Satsuki, più maturo dei suoi nove anni, che si alza oltre il bordo dell’ombrello, a sbirciare la soglia di un mondo invisibile. Dove Mei vede un animale addormentato, Satsuki riconosce già uno spirito desto, così, quando anche Satsuki cade nella tana di Totoro, ne risulta un incontro radicalmente diverso da quello spensierato di Mei. E quando le due sorelle si aggrappano a Totoro per librarsi con lui, l’esitazione di Satsuki è sintomatica di una crescita che l’ha privata della spontaneità più infantile, ma non della fiducia necessaria a spiccare il volo.

L’esperienza dello spettatore rispecchia quella delle sorelline. La prima volta trova naturale immedesimarsi nel gioco di Mei, in seguito gli viene più facile adottare lo sguardo di Satsuki. E all’ennesima visione? Forse lo sguardo adulto può crescere fino a diventare una ricerca senza confini, il pensiero del padre archeologo che nel suo studio-biblioteca conosce le tracce del tempo e si interroga sulle origini.

Tornando alla domanda iniziale, “come è nato Totoro?”, ci accorgiamo in effetti di aver soltanto abbozzato una risposta. Senz’altro Miyazaki ha voluto inseguire, ritrovare e restituire la meraviglia provata da bambino di fronte all’improvvisa apparizione del Gatto Selvatico. «La sola scena di bambini trasognati in piedi su un terreno argilloso con erba incolta, che osservano passare qualcosa di strano davanti ai loro occhi, mi faceva fremere dal desiderio di realizzarlo», disse in un’occasione. Per arrivare a Totoro, tuttavia, non era sufficiente un’immagine, e nemmeno una storia, ma serviva ciò che in molte interviste giovanili, parlando dei cartoni animati che sognava di realizzare negli anni a venire, Miyazaki definì nientemeno che la creazione di un mondo.

Il mondo rurale di Totoro è ispirato alla regione del Kantō ma si compone di tanti scenari, paesaggi e scorci di località diverse, che Miyazaki conobbe in varie epoche della vita e si divertì a ricreare e ricombinare a piacere. Più ancora che di esperienze personali, in effetti, questo mondo è il frutto di scoperte e ricerche attraverso cui il regista maturò un pensiero sul passato e sulle origini molto più vasto e complesso delle comuni nozioni sulla storia e sulla cultura giapponese.

Da un lato, l’interesse per i reperti archeologici appartenenti al periodo Jōmon (10000–300 a.C.) lo spinse a interrogarsi sulla profondità di influenze culturali stratificate nello spazio e nel tempo. Dall’altro, gli studi dell’etno-botanico Sasuke Nakao lo portarono a conoscenza della teoria secondo cui le inclinazioni della civiltà dipenderebbero dalle caratteristiche della vegetazione primitiva, e i primi abitanti dell’arcipelago giapponese, di conseguenza, avrebbero fatto parte di un’ampia “cultura delle foglie verdi” diffusa in tutta l’Asia orientale. «Mi sono sentito così lieto e sollevato quando ho scoperto che ciò che scorreva dentro di me era connesso con la foresta sempreverde di latifoglie» osservò il regista. «La mia cultura andava molto al di là dei giapponesi idioti che iniziarono la guerra, al di là di Hideyoshi Toyotomi che invase la Corea, e al di là della Storia di Genji, che detestavo».

«Molto tempo fa, le persone e gli alberi erano amici» dice il padre di Satsuki e Mei, che nel suo studio possiede libri e stampe sui reperti del periodo Jōmon, ricordando questo passato lontano che già a molti spettatori della prima ora doveva sembrare irrimediabilmente perduto. Il mio vicino Totoro uscì in Giappone nel 1988, durante il boom economico causato dalla bolla speculativa, in un periodo in cui «le BMW spopolavano per le strade del centro di Tokyo, i giovani indossavano abiti firmati mentre sorseggiavano champagne e i prezzi degli immobili avevano raggiunto cifre da capogiro», «ma dietro questo splendido materialismo, tuttavia, c’era una controcorrente di disagio per la distruzione ambientale e la corrosione spirituale prodotte dall’espansione economica e industriale» (Susan Napier, MondoMiyazaki, Dynit 2020, p. 123).

Gli adulti che allora portavano al cinema i propri figli erano bambini negli anni ’50 in cui Miyazaki ha scelto di ambientare la storia, quando la TV non si era ancora diffusa nelle case e il Giappone non era ancora interamente modernizzato. Totoro appare in questo periodo cruciale di transizione, e come documentano alcuni disegni preparatori, coi suoi tremila anni di vita e il tipico vasellame Jōmon presente nella sua tana, è uno spirito antico che non ha smesso di abitare la foresta assieme a una famiglia di piccoli totoro. «Vi stiamo restituendo qualcosa che avete dimenticato», recitavano i manifesti nelle sale cinematografiche, invitando a guardare a Totoro come a un’entità reale, non soltanto come a un amico immaginario.

All’inizio del nuovo secolo, poi, si è visto in Totoro uno spirito della morte, fenomeno che è stato giustamente associato a un’età di paura e disillusione. Al netto delle congetture più improbabili, questa idea non è affatto priva di fondamento. “Vi invitiamo a comprendere l’importanza di qualcosa che sta scomparendo”, potrebbero recitare oggi i manifesti del film. E noi spettatori, dopo aver sperimentato il gioco di Mei, lo sguardo di Satsuki e il pensiero del padre, potremmo forse immedesimarci nella madre malata e nella sua speranza di guarigione.

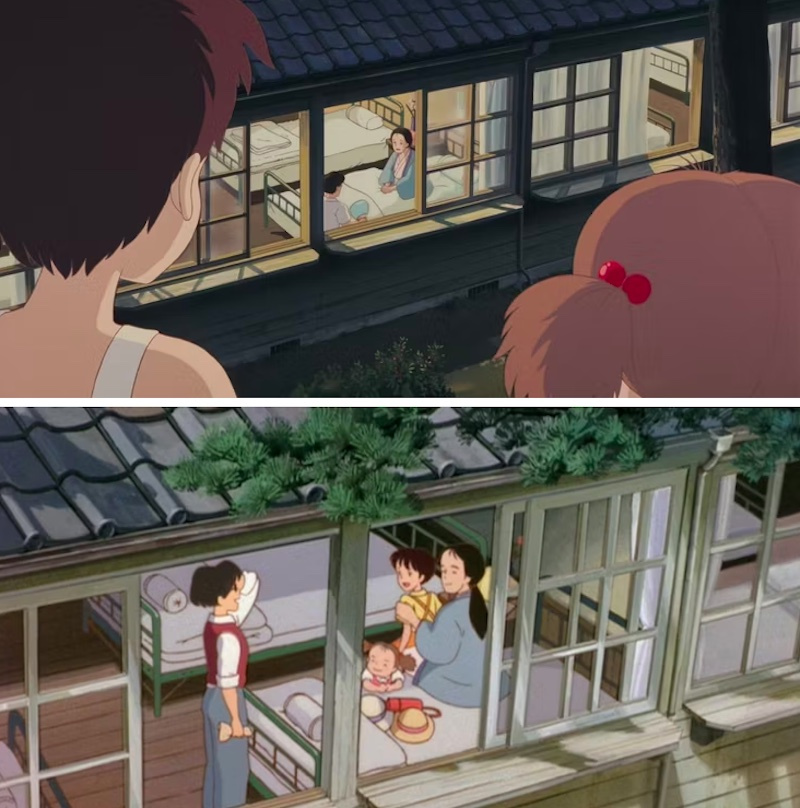

Una delle inquadrature più belle, alla fine, ci consente di guardare dalla finestra dell’ospedale assieme alle due sorelline, appostate sul ramo di un albero. Abbiamo già visto la stessa inquadratura in una scena precedente, mentre l’intera famiglia era raccolta nella camera, e in quel momento abbiamo provato una sensazione di calore e uno strano brivido. A chi appartiene lo sguardo che viene dagli alberi? Possibile che lo sguardo assorto di Totoro, il suo spirito che abbraccia ogni cosa, abiti ancora in noi?

Note di lettura

Il racconto di Miyazawa Kenji si può leggere nella raccolta Le stelle gemelle e altri racconti (Atmosphere 2018). Per le interviste a Miyazaki ho consultato i due volumi dal titolo Dove torna il vento (Dynit 2023) e il libro inglese Starting Point, 1979-1996 (VIZ Media 2009). Altre informazioni sono tratte dall’ottima monografia di Susan Napier, MondoMiyazaki (Dynit 2020).

Leggi anche:

Nicoletta Vallorani | Il Pianeta Proibito tra Prospero e Peter Pan

Marco Ercolani | L’infernale Quinlan