Raoul Schrott. Viaggio al termine del deserto

Nel testo Collezione di sabbia, raccolto nel 1984 nel volume omonimo, Italo Calvino racconta di essere rimasto colpito, durante la visita a un’esposizione parigina di collezioni strane, dalla collezione al contempo meno appariscente e più misteriosa, «quella che sembrava aver più cose da dire, pur attraverso l’opaco silenzio imprigionato nel vetro delle ampolle».

Meticolosamente raccolti e catalogati nel corso degli anni, i campioni di sabbia paiono all’osservatore in procinto di rivelare un segreto, che è forse la descrizione del mondo ridotta ai suoi minimi termini, la trascrizione di un’ossessione privata o un responso esistenziale in cui potersi rispecchiare. Calvino osserva che ogni collezione è un diario, una raccolta di oggetti cristallizzati come appunti di viaggio, ma l’opera che ha di fronte, a differenza dell’inesauribile libro di sabbia immaginato in un racconto da Borges, gli appare come una serie di deserti sottovetro finita e definitiva, e infine come un’astrazione che paragona alla sua stessa opera, alla «sabbia di parole scritte che ho messo in fila nella mia vita».

Per raccontare la storia di Raoul Louper, collezionista di sabbie ed esploratore, lo scrittore austriaco Raoul Schrott ha scelto un’interpretazione anomala del genere novellistico, che conferma e approfondisce l’analogia tracciata da Calvino. Originariamente pubblicato in lingua tedesca nel 2000, Il deserto di Lop si compone di 101 brevissimi capitoli in prosa, che nella raffinata edizione italiana (La Grande Illusion 2022, progetto grafico di Maurizio Minoggio), allineati a sinistra senza giustificazione tipografica, possono essere scambiati per componimenti in versi, o meglio ancora per appunti tratti da un diario di viaggio.

Le parole con cui Federico Italiano ha recentemente introdotto Schrott sulla rivista Poesia (Crocetti, 11, 2022) ne descrivono bene la fisionomia, pur riferendosi nello specifico alla sua opera poetica: «Schrott presenta le sue poesie come i pezzi di un immenso mosaico bizantino, tesseræ apparentemente separate, se prese singolarmente, disgiunte, estranee le une alle altre, ma in grado di darci una visione unica e comprensiva, se osservate nel loro insieme e alla giusta distanza».

A questi frammenti numerati, nel Deserto di Lop, fanno poi seguito un apparato di carte geografiche, utili per rintracciare le molte località citate nel libro, e una nota critica della traduttrice Giulia A. Disanto, studiosa di letteratura tedesca che per la stessa casa editrice ha curato le edizioni dei testi di Kurt Schwitters. Proprio uno di questi testi, Augusta Bolte, ha inaugurato nel 2018 la collana “Situazioni” che accoglie ora Il deserto di Lop, titolo perfettamente in linea con un progetto basato sul recupero di opere brevi ed eccentriche, proposte in traduzione e dalla forte impronta meta-discorsiva.

Il quarantatreenne Raoul Louper ha lasciato la Francia per trasferirsi in un villaggio vicino ad Alessandria d’Egitto, al piano superiore di una casa che si affaccia sul mare. Una volta a settimana va al Cairo dall’amico Török, un loquace professore ungherese che condivide la sua passione per la sabbia, compagno di gite presso siti di interesse geologico, sposato con un’affascinante donna egiziana.

Per il resto, quando non è in viaggio, Louper passa buona parte delle sue giornate a casa, dove all’interno di una cassapanca conserva in recipienti di vetro la collezione di sabbie cha ha raccolto in molti anni di esplorazioni in giro per il mondo: dai deserti africani al Sinai, dall’America del Nord al Cile, fino all’Estremo Oriente. Ma un’altra collezione ben più modesta è ospitata poco più in là sulla nicchia di una finestra, composta da tre piccoli souvenir che sono le uniche tracce rimaste di tre donne amate, figure o fantasmi la cui memoria si intreccia e sovrappone continuamente ai ricordi dei suoi itinerari.

Una pigna per Francesca, con cui ha vissuto un’estate spensierata su una spiaggia nei pressi di Grosseto. Un amuleto artigianale per la giovane Arlette, conosciuta in un bar di Quimper, in Bretagna. Una pietra per Elif, incontrata in Perù ma cresciuta nel suo stesso paese natale, con la quale Raoul condivide anche il giorno del compleanno.

Tre storie d’amore molto diverse tra di loro, e che a dispetto delle affinità tematiche non devono far pensare alle sventure del collezionista di insetti del noto romanzo di Kōbō Abe, La donna di sabbia (1962), intrappolato in un villaggio tra le dune da una donna con cui comincia a convivere in una casa scavata a imbuto nel suolo, come le buche in cui i formicaleoni attirano le loro prede. Gli amori di Louper tradiscono anzi il rovescio di questa cieca possessività animalesca, sono amori fatti essenzialmente di sguardi, silenzi e reticenze, storie brevi e quasi disincarnate che nascono da coincidenze irripetibili, si consumano troppo in fretta e non resistono alla prova del tempo, benché possano convertirsi in cordiali amicizie a distanza.

Passioni difficili e appena accennate, che le divergenze caratteriali acuiscono nell’intimità: «Solo un aprirsi l’uno per l’altra, per ritrovarsi racchiusi l’uno nell’altra […]. E sempre troppo fugace. Troppo lontano» (p. 82). Giulia A. Disanto osserva del resto che in francese louper «vuol dire “fallire”, “mandare a rotoli”, “sciupare occasioni”», e numerosi sono gli indizi che parlano di esperienze segnate dall’inibizione e dall’autoinganno, vissute quasi in terza persona senza mai suscitare un compiuto senso di appartenenza, alle quali fa però riscontro l’onnipresente richiamo all’orizzonte del viaggio, con le sue infinite possibilità di scoperta che si accompagnano a una benefica dissoluzione dell’io.

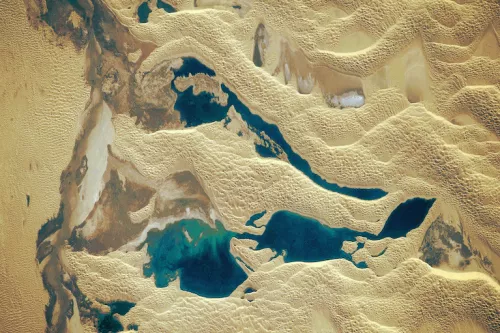

Più che un appassionato collezionista di memorie private, in effetti, Louper è un insaziabile esploratore di luoghi straordinari, la cui unicità consiste nella presenza di sabbie in grado di produrre particolari fenomeni acustici, udibili al passaggio dell’uomo o allo spirare del vento. Il catalogo di queste dune canterine (singing dunes) si dispiega nei vari continenti in località più o meno sperdute, ognuna delle quali conserva il segreto di una specifica sonorità – dal suono di un archetto di violino in una cala sul mar Tirreno alla melodia dell’arpa lungo un’insenatura giapponese, in uno spettro che include scricchiolii simili a guaiti o gracidii di animali, sibili, tamburellii, rimbombi, esplosioni…

Una ricerca che di pagina in pagina rivela i tratti dell’ossessione, tanto più significativa perché animata dalla consapevolezza che «la sillaba della sabbia, le sibilanti del vento» (p. 30) hanno in molti casi perduto, o stanno rapidamente perdendo la loro voce, soprattutto a causa dello sfruttamento industriale e della militarizzazione di zone divenute in pochi decenni irriconoscibili. Il viaggio a ritroso nella memoria e nel passato implica così un percorso parallelo, sulle labili tracce dei simboli di un mondo ormai esanime, alla ricerca di una via d’uscita dalla desertificazione che pervade anche l’animo del protagonista (come nota Disanto, il deserto di Lop verso cui converge l’intreccio coincide col deserto situato nel Takla Makan cinese, ma è anche il deserto interiore di Lo[u]p[er], il luogo dello smarrimento esistenziale da cui l’uomo cerca incessantemente di fuggire).

Se il silenzio della sabbia, come già notava Calvino, rischia di prosciugare in un’astrazione cerebrale i ricordi del collezionista, convinto che «nulla giace nel passato e di rado qualcosa ancora dipende da esso» (p. 116), il pensiero di una melodia delle dune riverbera anche in questo silenzio nel cuore del viandante, come metafora di un rapporto con l’esperienza che prescinde dalla costante ricerca di un significato, di una chiave o di un oggetto qualsiasi da possedere per esorcizzare la paura della morte. «Non d’acqua ma di miele sarà l’ultima / goccia della clessidra», recita una poesia di Borges, e un’analoga prospettiva di rigenerazione del tempo in ogni suo istante, dal sapore romantico e mistico, è affidata per Schrott al canto, al suono che rievoca il calore di una voce, ovvero allo scontro di granelli di sabbia che scalfisce la loro modularità, simile all’incontro fortuito e fatale di persone accomunate dalla propria solitudine.

Ben più della collezione di sabbie di Louper e delle teorie con cui Török e altri studiosi cercano di indagare con metodo scientifico la genesi delle dune, allora, ciò che racchiude l’essenza più preziosa di questi viaggi è il loro stesso tramutarsi in racconto, assecondando un bisogno di condivisione tipicamente umano che nel corso dei secoli ha forgiato voci, dicerie e storie che parlano di un mondo ben più vasto di ciò che i nostri sensi possono percepire e la nostra mente concettualizzare. Un mondo di monadi simili a prodigiose scatole cinesi in cui la realtà si svela nella coesistenza di più dimensioni, come la suggestiva leggenda orientale di Falce di Luna che Louper racconta prima ad Arlette e poi a Elif in due varianti leggermente diverse: storia al contempo vera e fantastica, suggerisce il testo, perché solo l’incanto di una finzione senza tempo può comprendere nella sua reale bellezza l’origine di un paesaggio naturale.

Molte cose sono contenute le une nelle altre, non solo nei nomi; anche nel nord c’è un sud e un ovest. Il deserto di Badain Jaran si trova nel deserto del Gobi, si sa; ma al suo interno c’è anche il deserto del Takla Makan. E dentro di esso a sua volta, da qualche parte, anche se non esattamente qui ed ora, si trova il centro incontaminato della Terra, il deserto di Lop. (p. 110)

Il lettore paziente scoprirà a poco a poco che all’interno di un libro di frammenti apparentemente isolati, composto da frasi e parole che si sgretolano come pugni di sabbia, si nasconde un libro complementare, di melodie e voci che soffiano come il vento quando accarezza le dune: un libro-oracolo di forme e immagini da disseppellire e osservare con attenzione, nell’eco con cui si richiamano da tempi e luoghi diversi. Lo scoprirà soprattutto seguendo Louper nel suo viaggio più importante, in una Cina che rinnova le meraviglie delle cronache di Marco Polo (dallo splendore delle grotte dei mille Buddha di Bezeklik al nitore delle costellazioni che sovrastano la notte del deserto come pianure), ma si accorgerà anche che questa scoperta e la stessa meraviglia pervadono l’intero racconto, fin dai capitoli iniziali che in un primo momento, forse, l’avevano colpito al contrario per la loro asciuttezza.

Non deve ingannare la circostanza che ad aprire e chiudere il libro sia una grande clessidra di vetro piramidale, quella che in Giappone, a Nima, materializza lo scorrere del tempo di un intero anno, né la concatenazione di lettere iniziali e finali che lega in un circolo i tre amori di Louper (Francesca-Arlette-Elif), ai quali infatti bisognerebbe aggiungerne almeno un quarto e forse un quinto, entrambi innominati. A un certo punto il narratore osserva significativamente che «pur enumerando i nomi dei luoghi, il cerchio della terra non si chiude. Ma ti si dispiega davanti come il rotolo di una carta geografica che non finisce mai» (p. 103). Vasto e molteplice come le voci che in questi frammenti oscillano fra la terza e la prima persona, dapprima somiglianti a quella di un narratore onnisciente o di una composta narrazione autobiografica, almeno fino all’ammissione che a poche pagine dalla fine invita a rimettere in discussione una coincidenza di identità e sguardo che il lettore aveva forse dato per scontata, o non sufficientemente interrogato nella sua complessità: «ma io non sono Raoul» (p. 136).

Poeta, romanziere, saggista, studioso di letterature comparate, traduttore in tedesco dell’Iliade, della Teogonia, delle tragedie di Euripide e dell’epopea di Gilgamesh, Raoul Schrott approda finalmente anche in Italia con una delle opere più raffinate di un corpus ormai pluridecennale, che sorprende per la sua ricchezza e varietà. La nota biografica in coda al volume menziona alcuni titoli rilevanti: i saggi Homers Heimat. Der Kampf um Troia und seine realen Hintergründe (“La patria di Omero. La guerra di Troia e i suoi reali retroscena”, 2008) e Gehirn und Gedicht. Wie wir unsere Wirklichkeiten konstruieren (“Cervello e poesia. Come costruiamo le nostre realtà”, curato assieme ad Arthur Jacobs nel 2011); le raccolte poetiche Hotels (1995), Tropen. Über das Erhabene (“Tropi. Sul sublime”, 1998), Weissbuch (“Libro bianco”, 2004) e Die Kunst an nichts zu glauben (“L’arte di non credere a nulla”, 2015); l’ambizioso poema epico sull’origine del mondo Erste Erde (“Prima Terra”, 2016), generalmente considerato il suo capolavoro; il romanzo Finis Terrae. Ein Nachlass (“Finis Terrae. Un lascito”, 1995) e il recente Eine Geschichte des Windes (“Una storia del vento”, 2019). Sappiamo anche che Schrott sta attualmente lavorando a un grande progetto sulle costellazioni celesti, e ci auguriamo che Il deserto di Lop, ora che l’autore non è più del tutto inedito in Italia, diventi il primo tassello di un mosaico molto più ampio.