Ruanda: de l'enfer à l'enfer

Tra il 6 aprile e la metà di luglio 1994, circa ottocentomila ruandesi (secondo le stime dell'ONU), in maggioranza Tutsi, morirono in quello che fu uno dei genocidi più rapidi e sanguinari della storia. L'idea di derivazione coloniale della differenza trai Tutsi e gli Hutu del paese fu portata agli estremi dalla propaganda del presidente Juvénal Habyarimana; i Tutsi divennero nemici del popolo ruandese, insetti da schiacciare (più o meno letteralmente, a colpi di machete e di bastoni chiodati). Gli eventi videro la fine del potere Hutu e la vittoria delle forzae del Fronte nazionale ruandese (FPR), costituito da Tutsi esiliati sin dal 1959—data di indipendenza del paese e che vide gli Hutu prendere il potere. Il regime di Paul Kagame, diventato presto dittatura, finì per tradire gli ideali per i quali moltissimi avevano dato la vita.

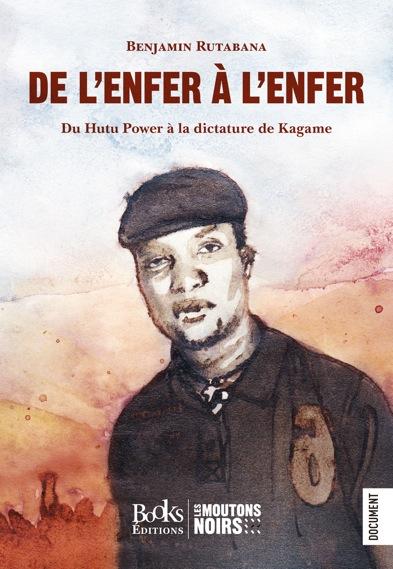

Benjamin Rutabana

Benjamin Rutabana

A distanza di vent'anni, Benjamin Rutabana, musicista reggae estremamente popolare nel suo paese e discendente di una famiglia di prìncipi Tutsi, racconta la sua storia singolare nel libro De l'enfer à l'enfer: Du Hutu Power à la dictature de Kagame, pubblicato il 5 marzo in Francia da Books. Il libro è la testimonianza di un Tutsi vittima del regime di Kagame dopo aver combattuto nel Fronte nazionale per liberare il suo paese dall'oppressione di un potere Hutu profondamente razzista. Ne pubblichiamo di seguito alcuni estratti.

(traduzione e cura di Teresa O'Connell)

Note di lettura

Le vicende del capitolo 10 risalgono al 1991.

Joseph Sebarenzi, citato più volta nel capitolo 20, era Presidente dell'Assemblea nazionale, poi deposto e messo agli arresti domiciliari. Benjamin Rutabana ha organizzato nel gennaio del 2000—di sua iniziativa e quasi solo—la sua evasione e la sua partenza per l'Uganda. È poi fuggito lui stesso in Tanzania, aiutato questa volta dall'amico Bertin Murera, alto responsabile dei servizi segreti militari ruandesi con il quale aveva combattuto nel 1994 nei ranghi del FPR.

10. Il campo addestramento di Nakivala

È notte. Gli uomini e le donne di Paul Kagame ci puntano le torce dritte negli occhi. Parlano solo per dirci per dirci che puzziamo di vagina. Sento questa parola per la prima volta e mi sembra di una volgarità estrema, per di più pronunciata da una donna fredda e seria. Ci si presenta l'ufficiale di sicurezza—lo chiamiamo l'IO—pistola in mano. Ci chiede da dove veniamo. Alcuni dal Burundi, che non è sorprendente, perché lì i Tutsi sono al potere e ci vivono molti dei nostri rifugiati. In compenso che vi siano tra noi dei ruandesi è oggetto di stupore. Siamo una decina a venire da questo paese a priori sospetto. Come può essere che dal Ruanda, paese ermetico e circondato tutto intorno dal filo spinato, arrivino nuove reclute?

Leggo una certa perplessità nello sguardo dell'ufficiale. È la prima volta che così tanti uomini arrivano dalla regione O—la lettera “O” indica il Ruanda, il Burundi invece è la regione D. L'IO manifesta inizialmente un certo entusiasmo, non capisco se è soddisfatto degli effetti della mobilitazione del FPR in Ruanda o se dubita delle reali motivazioni di queste reclute arrivate dalla regione O. Ma il suo è un sorriso ironico. Dan Munyuza—si chiama così—ha un modo di pensare molto particolare. Dal suo punto di vista, il beneficio del dubbio non ha ragione di esistere: ogni cosa che viene dalla regione O puzza a priori di infiltrazione. Ce la metterò tutta per non piegarmi alle tecniche investigative dell'IO, ma dubito molto delle sue capacità analitiche. Prego che il cielo ci protegga, e che la nostra ingenuità non finisca per tradire la nostra innocenza.

Comincia l'indagine. L'uomo della Direzione dell'informazione militare (DMI) raggruppa le reclute della regione O. Pistola in mano, annuncia: “Ho una missione speciale per voi. Il nostro comando vuole aprire un fronte in Ruanda. Chi si sente capace di tornare nel loro paese? Alzi la mano.”

Quasi tutti, grazie a Dio, ci proponiamo volontari. Se ci lasceremo la pelle almeno saremo in buona compagnia. Emmanuel è l'unico ad astenersi. La domanda dell'IO sembra non aver ricevuto la risposta anticipata. L'ufficiale si aspettava che solo una minoranza si dichiarasse pronta a riconquistare il Ruanda—minoranza che avrebbe facilmente identificato come gruppo di infiltrati. La massa di volontari invece comprometteva la sua strategia. Turbato, l'ufficiale continua: “Prima della partenza devo sapere di preciso di cosa siete capaci. Se tra le nuove reclute vedete qualcosa di sospetto, dovrete immediatamente informarmene. In attesa, vi addestreremo al maneggiamento d'armi.” Poi chiede: “Chi tra voi è già stato militare?”

Alzano la mano in due. Il primo si chiama Jules Mugabo. Era stato gendarme in Ruanda col grado di sergente. Sarà dispensato dall'addestramento e rapidamente assegnato alla DMI. Non lo avrei rivisto fino al 1993. Il secondo, un tal François di cui non ricordo il cognome, aveva servito nell'esercito burundese. Come specialista di veicoli blindati, riceverà l'ordine di restare nel campo addestramento perché le sue competenze potrebbero tornare utili; lo avrei ritrovato molto più tardi a Kigali, poco prima di esiliarmi in Francia.

Ci danno venti chili di provvigioni ciascuno da trasportare fino al campo addestramento di Nakivala. Nessuno degli uomini di Munyuza si preoccupa della fatica che abbiamo accumulato negli ultimi dodici giorni, e molti di noi non hanno mai portato un carico così pesante. Ringrazio il cielo della dura educazione impartitami: la rivoluzione Hutu del 1959 doveva aver fatto nascere nei miei genitori l'intuizione che ogni Tutsi doveva essere pronto ad affrontare il peggio. Niente però avrebbe potuto prepararmi a quello che avrei visto una volta raggiunto l'accampamento. Visi sfigurati. Uomini semi-nudi pestati come cani. Devono essere criminali o infiltrati. È questo l'addestramento che ci aspetta? Gli istruttori urlano da tutte le parti come cani rabbiosi. Bastone alla mano, comandano un gruppo di automi messi male, senza scarpe e senza camicia. Disposti in tre ranghi ordinati, obbediscono agli ordini meccanicamente. “Shoto, kulia! Shoto, kulia! Sinistra, destra! Sinistra, destra!” Sono le parole che mi tornano in mente più spesso. Mi sembra di sentire le voci roche dei mostri della prigione di Karubanda. Mi avranno inseguito fin qui? Avrei lasciato l'inferno per un altro mondo di terrore? Sarei venuto se avessi saputo prima di partire che le reclute sono pestate per la sola colpa di essere reclute?—alcune delle domande che mi affollano la testa.

Non ci avrei messo molto a capire che qui muoiono i sentimenti umani. Siamo passati dall'inferno del Ruanda a quello dell'esercito della liberazione. E anzi, questo non è l'inferno—ma non sapevo ancora che il peggio doveva venire.

Arriva un capitano e il terrore, momentaneamente, è sospeso. L'ufficiale in tenuta civile parla dolcemente come farebbe un uomo di Dio. È quello che dice di essere: “Sono il cappellano dell'accampamento, dice, mi chiamano pastore Gakuba. Sono responsabile di tutto ciò che ha a che fare con la religione. Qualcuno di voi ha una bibbia? Voglio anche sapere la confessione religiosa di ognuno.”

L'esercito non è allora così selvaggio, penso, ho giudicato troppo presto. Mi conforta sapere che anche qui si dedica del tempo alla preghiera. I miei compagni sembrano anche loro sollevati. Chi ce l'ha tira fuori la sua bibbia. Il sedicente cappellano prosegue: “Chi di voi crede che Dio che aiuterà a combattere il nemico?”

Siamo unanimi, il cielo è dalla parte dei combattenti. A questo punto arriva un gruppo di militari che si impossessa delle nostre bibbie. Si mettono a strappare fino all'ultima pagina, facendo attenzione però a non rovinarle troppo perché le useranno per farsi delle sigarette. L'episodio segna l'inizio del nostro lungo calvario.

Che foresta, gran Dio, questa foresta ugandese di Nakivala! Rigorosamente identica a se stessa da una parte all'altra—la bussola dei Bianchi vi perderebbe il nord. Mi sento smarrito come una pulce in una zazzera, incapace di trovare un punto di riferimento. Gli istruttori ci si precipitano addosso come leoni su un gregge di antilopi, con l'unica differenza che non veniamo divorati. Hanno bastoni spessi come i pestelli con si schiaccia lo yam nel mortaio. I capi ci urlano in swahili: “Lala chini koma nyoko! Sdraiati per terra, figlio di puttana!”

La via crucis durerà due ore. Alcuni di noi si dimenticheranno il loro nome.

Cessati i colpi, la tortura continua con il discorso ufficiale di questa giungla: “Avete appena terminato l'introduzione al campo. Ormai non siete più dei civili, ma dei kurutu (reclute),” ci dice il capo. “Non più uomini, ma neanche animali né pietre. Kurutu. Non risponderete più “sì” quando vi chiamiamo. A partire da ora, risponderete moja!”

Moja è il numero uno. Ancora oggi non so perché dovessimo rispondere così, ma sicuramente per umiliarci. Ricordo che arrivato all'accampamento, sentendo alcune reclute rispondere in maniera così assurda, credetti—senza ancora sapere cosa mi attendeva—che fossero dei pazzi. Probabilmente secondo i comandanti l'obbligo di rispondere moja era un metodo efficace per insegnarci coesione e unità. Il capo riprende: “Per cominciare, voglio sapere chi tra voi non capisce lo swahili, l'unica lingua autorizzata.” Fatta eccezione per qualche parola, non so esprimermi in swahili. Alzo la mano. “Jina lako?”, mi fa, e io rispondo subito, prima di rendermi conto che la domanda era in swahili. Mi chiede il nome e mi da' un ceffone. Non è che un assaggio—e continuo a chiedermi cosa ci sono venuto a fare in questo campo di dannati.

Non abbiamo più il diritto di riposare. Stiamo svegli dalle tre del mattino fino all'una della notte dopo, nel migliore dei casi abbiamo due ore a notte per dormire. Il resto del tempo è un addestramento dietro l'altro, dalla parata al maneggiamento d'armi passando per tattica e strategia militare. Dopo un giorno i nostri vestiti sono stracci, i corpi e i visi sfigurati, irriconoscibili. Molti non resistono ai metodi sanguinari. Per mangiare, bisogna aspettare la sera. Mais, a volte accompagnato da fagioli; i partigiani hanno pensato a tutto: i cereali per l'energia, i legumi per le proteine vegetali.

Anche il cielo si direbbe complice del regime del terrore. All'una di notte la pioggia continua, e con lei il supplizio delle formiche. Siamo divorati dagli insetti, corriamo invano in tutti i sensi per sbarazzarcene. Il RP urla l'ordine di adunata, e comincia un nuovo calvario. Gli istruttori ci spingono nella melma paludosa facendoci strisciare mentre ci pestano ferocemente per ore. Le chiamano «sessioni di nuoto».

Riprendono poi gli esercizi militari. Partiamo su tre file, ognuno tenendo il suo pestello come fosse un fucile. Se lo fai cadere sei punito. Cento colpi di bastone al posto del pasto se lo posi a terra per mangiare. Ci avvertono: il fucile—o meglio il suo penoso avatar—“è come tuo padre o tua madre! Grazie a lui ritroverai il tuo paese.” A mezzanotte cominciano le lezioni di educazione politica. Sonnecchiamo durante la prima lezione, e del resto, è l'unica occasione che abbiamo per farlo: a parte questo momento, non abbiamo un secondo per pensare o dormire o pensare di dormire. A furia di sentirlo, finiremo per assimilare l'indottrinamento politico ripetutoci per nottate intere. Ripetizione e lavaggio del cervello sono la chiave di un catechismo inculcatoci a colpi incessanti di slogan. Ci avrebbero fatto amare il programma politico del FPR e le cause per cui i suoi capi hanno preso le armi, è vero, ma le loro motivazioni rimanevano diverse dalle mie. La mia causa era Tutsi. Quella del FPR era rivoluzionaria a ogni livello: nazionale, africano, panafricano. Il programma—il loro Eight Points Program—aveva per idea centrale l'unità dei ruandesi. Molte le soluzioni prese in considerazione per ottenere questo obiettivo vitale per il Ruanda.

I nostri mediocri professori di politica sembravano a loro volta imparato bene dai loro maestri: «L'unità del popolo passa per il lavoro» ripetevano. E un altro dei loro slogan preferiti: “Non ti vedremo più per quello che sei, ma per quello che porti alla società!” Sorrido davanti a tanta ingenuità. I bambini della diaspora lo sanno che l'ideologia etnica è un istinto naturale per il paese del presidente Habyarimana? Lo constateranno loro stessi quando torneranno al paese. Quelli cresciuti altrove, che ignorano l'inferno della nostra infanzia ruandese—loro possono forse compiacersi di questi pomposi slogan. Io vorrei urlargli che ho visto un Hutu uccidere sua moglie perché era Tutsi, e i figli perché avevano il sangue della madre.

Lavoro per tutti, uguaglianza e dignità per tutti, giustizia sociale, eradicazione della cultura dell'impunità, potrei andare avanti... Ma il cammino per arrivare all'unità del popolo ruandese, me ne stavo accorgendo, era fatto di ben altro. Il presidente Habyarimana, che diceva di star lavorando all'unità del suo popolo, pensava che la maggioranza etnica sarebbe stata sufficiente per essere insieme politica e democratica, ma non sapeva di cosa parlasse, e ne stavamo vedendo i risultati. Nella foresta infernale, almeno, una cosa buona c'era: eravamo tutti ruandesi, senza eccezione. Ammiro alcuni dei capi, pronti a sacrificare la vita per instaurare un nuovo ordine politico. Alcuni, non tutti, mi ispiravano perfino un certo entusiasmo. Parlavano con fervore di risollevare l'economia del paese, lottare contro la corruzione, mantenere la sicurezza, risolvere il problema dei rifugiati. Si preoccupavano, o almeno così dicevano, del benessere della popolazione e difendevano unghie e denti il principio della cooperazione internazionale, a cominciare da quella che il Ruanda potrebbe mettere in atto con i suoi vicini. Sono bei princìpi.

Le sedute consacrate al programma politico del FPR aiutano a distrarci dai pidocchi che ci circolano liberamente nei pantaloni strappati portati senza biancheria. Ogni tanto la lezione è interrotta per urlare slogan contro Habyarimana e il suo regime perverso. Sono scene patetiche. Il mio vicino, che canta a squarciagola con gli altri, cede presto al sonno e ora russa. Un PC si avvicina, lo abbaglia con la torcia e lo sveglia con una sberla. Quello si rimette a cantare all'istante, riprendendo meccanicamente dal punto in cui aveva lasciato mentre gli altri sono già più in là. Riprende la lezione. “Dove eravamo?”—all'economia. Si parla del Belgio, il paese colonizzatore: il Belgio un tempo era povero quanto il Ruanda, ci dicono, e completamente privo di minerali. È la colonizzazione, il Ruanda quindi, che ha fatto del Belgio il potere economico che è oggi. Poi si parla del modello del Giappone e dei nuovi draghi asiatici: l'educazione del popolo, questo il segreto; una buona amministrazione, ecco la risorsa. Idee di cosa saremmo se tutto fosse andato diversamente.

Passato qualche giorno nel campo di addestramento, ci viene dato l'ordine di formare gruppi di quattro: dobbiamo costruire delle tende con le piante. Prima di noi, quelli di Alfa Regiment, Bravo e Charlie lo hanno già fatto—è il turno della nostra unità, Delta. Architetto mediocre, mi sono associato spontaneamente ai più robusti. Errore di giudizio! Emmanuel ci fa sapere con la massima serietà che gli istruttori vogliono metterci alla prova perché quelli prima di noi si sono fatti aiutare da degli ugandesi. Le tende, è l'unica direttiva, devono essere minuscole: ci entreremo a gattoni. Il seguito sarebbe comico, se non fossi stato riempito di botte dall'istruttore che non era per niente impressionato dalla nostra tecnica di gettare grandi bracciate di erba sopra un cespuglio al di sotto del quale contavamo poi di strisciare. Pago io per gli altri che sono riusciti ad eclissarsi in tempo.

Lavoriamo da morirne per intere giornate, a volte anche di notte. Siamo costantemente disidratati, perché non abbiamo diritto che ad una tazza di acqua calda al giorno. Chi vuole bere di più baratta il suo piatto di mais con la tazza di qualcun altro. Un secondo tipo di baratto è comune tra i non-fumatori: offrire la loro razione di foglie di tabacco in cambio di un piatto di mais. Il rischio di rimanere affamati non è in realtà molto alto, perché i più audaci riescono a farsi servire fino a quattro volte consecutive. Per ottenere una nuova porzione infatti, basta fare il giro del cespuglio che circonda la cucina-boscaglia e reinserirsi discretamente nella fila. Per facilitare l'operazione, all'ora dei pasti facciamo baccano cantando a squarciagola e battendo per terra coi pestelli-fucili. E funziona: lo chef di servizio, che gronda sangue e acqua, non ha il tempo neanche di alzare lo sguardo per vedere chi gli è già passato davanti. Se ti fai scoprire però sono guai: ti pestano a morte, o quasi.

Mi accorgo che le altre reclute del Ruanda fanno spesso rapporto all'IO. Che gli dicono, e su chi? Dove possono trovare delle informazioni in questa foresta triste e oscura? Devo inventarmi qualcosa per ottenere come loro una promozione. È appena arrivato un nuovo reggimento. Ritrovo dei vecchi compagni di scuola, tra loro Rwigema e Charles Bigirimana, cugino di mio cognato, che chiamavamo Mousenyeri—Monsignore. Eravamo insieme alla scuola di agronomia di Kibuye, da cui Charles era stato espulso, mi ricorda, per aver fomentato uno sciopero. Sarei andato a vendere i miei vecchi compagni di classe all'IO con l'unico scopo di salire di grado? Non lo avrei mai fatto. Ma sono ossessionato dal terrore di essere il solo a non avere informazioni per l'IO. Al contrario di molti altri, non ho il tempo né lo spirito di inventarmi qualcosa o fare la spia. Ma bisogna che lo faccia per evitare di diventare io stesso oggetto dei suoi sospetti. Cosa posso raccontare senza compromettere nessuno, che gli dia comunque soddisfazione? Ci penso a lungo e alla fine trovo una soluzione che, in realtà, non era neanche difficile. Ora che ho l'idea, anzi, mi sembra chiara come il giorno. Mi presento con il fiatone dall'IO e mi inginocchio per vedere se è dentro la sua tenda di erba. Parlo a bassa voce: “Afande (è così che chiamiamo i nostri superiori), ho un'informazione importante: le nuove reclute mangiano veramente troppo, giocano a chi si abbuffa di più. Si mettono sempre d'accordo per avere doppia razione.” La vecchia volpe mi rispone: “Wananaanza kamilika! Cominciano a imparare ad arrangiarsi!”

Ringrazio il cielo che Dan Munyuza è appena stato rimpiazzato dal sergente Kiboko, molto meno cattivo. Chissà come il bruto avrebbe preso una denuncia fioca come la mia! Me ne vergogno un po', è vero, però almeno ho conservato—se così si può dire—la coscienza tranquilla: avranno capito che non era per cattiva volontà che non gli davo soffiate. Forse per coincidenza o forse in riconoscimento di questo “servizio buono e leale”, un giorno verrà anche la mia promozione—ma sarà per «merito» e non per delazione.

Le spie di Dan Munyuza se la sarebbero infatti vista molto brutta. È incredibile che questo tipo dal cervello così limitato avesse potere di vita o di morte su chiunque gli finisse sotto mano. Paradossalmente, gli ufficiali predicanti l'unità dei ruandesi non sopportavano i loro fratelli Tutsi francofoni del Ruanda. L'esilio ne aveva indurito il cuore, e, se l'umanità si giudica sulla capacità di avere dei sentimenti, molti di loro non erano più altro che dei morti viventi. Jonathan Musonera, un sopravvissuto del campo di addestramento di Nakivala che ho incontrato a Londra, mi ha raccontato di recente i dettagli gli orrori subiti dai giovani volontari. Il trattamento peggiore è riservato ai disertori. Ti prendono in due, uno per le gambe e uno per le braccia, mentre altri due ti riempiono di botte. Tutti scelti tra le reclute, naturalmente. Se ne esci vivo, somigli a qualche pugno di argilla disposta alla meno peggio intorno a uno scheletro. Alcuni sono rimasti paralizzati a vita. Nel migliore dei casi, la pelle tumefatta e rotta, i piedi gonfi e il corpo scosso dai tremori bastavano come scoraggiare qualunque impulso o volontà di fuga.

Spesso i volontari erano portati al mattatoio delle reclute, dove si gettavano i corpi nelle fosse comuni, con il pretesto che lavoravano per il nemico. Che disillusione per questi adolescenti che avevano abbandonato tutto in nome della causa di quelli che credevano fratelli! Certi passavano intere settimane nudi come vermi chiusi in delle fosse scavate nel terreno, riempite per metà d'acqua e poi ricoperte. Riuscivano appena a stare seduti e scivolavano nel fango ogni volta che cercavano di muoversi. A volte finivano per confessare, per precipitare una morte comunque inevitabile. Una morte, poi, atroce—a zappate, perché questi giovani non avevano diritto neanche a un proiettile in testa: lo spreco di munizioni era delitto grave nella guerra santa per la liberazione del popolo ruandese. Immagino la desolazione dei genitori rimasti in Burundi quando hanno saputo più tardi delle sorti subite dai loro figli. Gli orrori avrebbero potuto causare il crollo del FPR dall'interno, ma invece per niente: la causa della rivoluzione, a dispetto di tutti, restava la più forte.

Prima o poi, erano richieste le competenze specifiche di ognuno. Arriva il turno dei musicisti di far valere i loro doni per la mobilitazione delle truppe in musica. Chi sa comporre o almeno cantare è dispensato dalla ricerca del legno, sfuggendo così al rischio mortale di farsi mordere dai numerosi serpenti che abitano la foresta di Nakivala. Che bazza! Sono in vantaggio rispetto agli altri con Africa e Iya mbere ukwakira, le due canzoni che ho scritto in Burundi prima di partire per l'Uganda. Sankara, lui, sa cantare—faceva parte del coro della chiesa avventista del Settimo Giorno. Poco importa che non abbia l'ombra di una composizione da proporre, farà parte del gruppo e poi dell'orchestra che creeremo con Japan, Emmanuel, Bruno Saddam e qualche altro, di cui molti moriranno poi al fronte. La mia terza canzone, RPF turatashye («Il ritorno dell'FPR al paese»), riceve la benedizione del comitato, a condizione che ne modifichi la melodia iniziale. La tenente Rose Kabuye ha della simpatia per Japan, leader del gruppo, e ogni volta che viene all'accampamento, di sera, richiede che cantiamo per lei. Molto presto, Africa e Iya mbere ukwakira diventano le hit della rivoluzione. Orecchiabili, accattivanti e convincenti, seducono persino i più scettici, dentro e fuori il Ruanda: ci credo a stento.

“La musica attraversa il cielo,” dice un poeta. La mia sembra fendere il firmamento, dal Ruanda all'Uganda, dal Burundi alla Tanzania, dallo Zaire al Kenya! Il successo è stupefacente e la promozione assicurata—ma senza il minimo diritto d'autore: tutti i benefici sono e saranno del FPR, mai dell'artista. Ad ogni modo, qui, l'individuo non esiste. Conta solo Tchama. E, oltre alla prova del fuoco, non esiste merito personale.

20. Le succursali dell'inferno

Ruanda—eccoci di ritorno al paese. Paese per amore del quale, qualche anno prima, ci siamo offerti come carne da cannone—per liberarlo e mettere fine al genocidio. Un ritorno strano, perché torniamo da prigionieri condannati a morte. Passiamo la frontiera il 5 febbraio 2000. La fine sembra sempre più vicina, non più nella solitudine della foresta tanzaniana ma in mezzo a un corteo di macchine della polizia che rendono più ufficiali i nostri addii alla vita.

Bertin mi ha avvisato: la morte bisogna accettarla. I poliziotti tanzaniani, diretti e cinici, ricordano con voce chiara e forte, perché possiamo sentirli, il trattamento riservato agli ultimi estradati: “I ruandesi non scherzano con la giustizia. L'ultima volta, prima ancora di fare dietro-front abbiamo sentito le pallottole abbattere i prigionieri che avevamo appena consegnato.” Ci fissano negli occhi, aspettandosi una reazione. Vogliono sentirci supplicare. Dove ho trovato, gran Dio, la forza di sfidarli? Prendo fiato e intono a gran voce: “Jye ndabakunda ibihangange! Come vi amo, spiriti impavidi!” Bertin continua: “Sì, cantiamo, cantiamo invece di disperare!” I tanzanesi di stucco. Forse credevano che morire in bellezza fosse solo appannaggio loro.

“Perché siete così contenti?” ci chiedono. “Perché torniamo a casa nostra,” rispondiamo col sorriso. “I ruandesi hanno dei problemi,” dice sconcertato uno dei due.

Superata la frontiera, la scorta ci consegna a un gruppo di militari—il nostro comitato d'accoglienza. Alcuni visi mi dicono qualcosa, ma non ricordo nessun nome. Il sergente comandante si vede che è della DMI. Dice di conoscermi: abbiamo, dice, vissuto insieme a Rubona, insieme a uno di nome Darius, morto qualche anno prima. Di fatti, avevo condiviso una casa con questo Darius, non quando ero in stage all'ISAR nel 1990, ma dopo il genocidio—quando, prima di ottenere la smobilitazione, ero stato assegnato a un incarico amministrativo a Butare. La conversazione era quasi rilassata finché il sergente, con uno humour noir tipicamente ruandese, ha aggiunto: “Ti lascio il mio biglietto. Me la farai pagare abbondantemente—se sopravvivi, ovviamente.”

Prende due lunghi spaghi e capisco che si tratta di un assaggio delle torture che ci aspettano. Ordina ai colleghi di legarci, braccia dietro la schiena in modo che le scapole si tocchino, legandoci per tutta la lunghezza degli arti. Quando tirano, il petto si gonfia e le articolazioni protestano fortissimo. Lo spago ci entra nella carne, il sangue si mischia al sudore e al fango di cui siamo macchiati dopo il nostro periplo sotto la pioggia battente. Il soldato esegue gli ordini piangendo, io esclamo: “Ma è una morte atroce!” Cinque minuti più tardi, Bertin, in fin di forze, si mette anche lui a urlare e mi chiede di fare lo stesso. Strilliamo come dei pessimi, ubriachissimi, cantanti di blues.

Sentendo il baccano, Simon—si chiama così il comandante—torna indietro e da' l'ordine di fermare il supplizio. Non per pietà, solo per evitare lo scandalo. Ne va dell'immagine del paese e del potere. È ancora giorno e dobbiamo proseguire sulla strada per Kigali. Maltrattarci sotto gli occhi di tutti susciterebbe reazioni negative, ed è inutile chiamarsi i fulmini dal cielo. Simon sa bene che ci sono degli errori da evitare. Uno però lo commette, quello di non nasconderci. Ci troviamo seduti a viso scoperto nel sedile posteriori di un fuori strada dei servizi segreti, le braccia legate alla griglia. Nel traffico a Rusumo i passeggeri dell'autobus a fianco al fuori strada non possono non riconoscere Ben Rutabana, l'idolo del loro figli. Si sa ormai che sono stato arrestato.

Arriviamo a Kigali prima di notte. Riconosco il posto: siamo a Remera, quartiere periferico a est della capitale. Il sinistro Gacinya, capo-aguzzino, ci aspetta in persona davanti a un locale che suppongo appartenere ai servizi della Special Intelligence. La sua rabbia è tale che evita di guardare Bertin in faccia—non può ammettere di essere stato tradito da un uomo direttamente sotto il suo comando, del quale in più si era fidato a tal punto che gli aveva chiesto di rimpiazzarlo provvisoriamente nelle sue funzioni.

In attesa di ripartire per una nuova destinazione, Gacinya ci spinge dietro a dei cespugli per nasconderci. Non deve vederci nessuno, neanche il personale della DMI—a eccezione di un cugino diretto di Paul Kagame, il tenente Rushema. Questo si compiace nel vederci. A ragione: qualche mese fa, Bertin aveva scoperto che Rushema era coinvolto in un attacco a mano armata alla Cogebanque e aveva informato il suo superiore della necessità di arrestare il cugino del presidente della Repubblica. Gacinya aveva tergiversato, ma davanti all'insistenza del subordinato, aveva detto: “L'inchiesta è sulla buona strada, perché deviare?” A buon intenditore poche parole, e Bertin non se l'è fatto ripetere due volte. L'affare fu archiviato senza proseguo e Rushema non fu mai indagato, il campo lasciato libero, in tutta impunità! Era venuto per vendicarsi.

Poco dopo ci incappucciano. Saliamo su una camionetta e ci fanno sdraiare su dei teli. Due soldati ci si siedono sopra e il veicolo parte alla volta della Guardia repubblicana. Le cose non stanno andando nell'ordine che Bertin mi aveva annunciato. Stiamo bruciando le tappe della nostra esecuzione? Arriviamo a destinazione ma il caporale in servizio rifiuta l'entrata al maggiore, cui chiede di presentarsi e pazientare il tempo d'informare i superiori e ottenere l'autorizzazione di farlo entrare nelle mura della Guardia repubblicana. Gacinya non vuole saperne: si tratta, dice, di un caso di forza maggiore, gli uomini che trasporta non possono aspettare. Non ha tempo da perdere, aggiunge, e in più uno dei condannati a morte altri non è che Ben Rutabana, l'idolo dei giovani ruandesi. Persino i figli del Capo di Stato lo adorano! Gaciya sembrava ossessionato dalla mia celebrità. Nel cortile dei locali della Special Intelligence non aveva smesso di ripetere a Rushema: “Pensare che questo idiota, tutti i ragazzi lo amano!”, e di ripetere ironicamente il titolo di una delle mie canzoni: “Mana y'i Rwanda! O Dio del Ruanda!” Deciso a non aspettare, telefona a Kagame in persona, che gli da' l'ordine di condurci in un posto dove si trovano altri detenuti. Chi saranno questi nuovi compagni di sfortune? Non sappiamo niente, ma è già un sollievo sapere che non saremo soli...

Ripartiamo. Il veicolo si ferma e ci fanno scendere, questa volta siamo arrivati alla prigione, penso. Quando mi tolgono il cappuccio però sono sorpreso dalla vista di una bellissima casa. Mi rinchiudono subito, piedi e polsi legati, nel minuscolo bagno. Impossibile stendersi; siedo per terra, la schiena contro la tazza. Resterò in questa stanza per tre giorni. Per andare in bagno devo fare uno sforzo sovrumano per alzarmi. Inutile dire che non c'è modo di asciugarsi. Non che ce ne sia bisogno, che importa morire sporco o pulito? La sola cosa che conta è non morire. E un'altra: che ne hanno fatto di Bertin? Non ne ho la più pallida idea. Mi chiedo se è anche lui qui in questa succursale dell'inferno, se è ancora in vita o se lo hanno fatto fuori. Il terzo giorno, puzzo a tal punto che mi fanno fare una doccia e mi danno dei nuovi vestiti. Non è un favore, è più che altro negli interessi degli ufficiali dei servizi segreti che vengono ad interrogarmi. Questi alti gradi che viaggiano fin qui per me devono poter respirare e operare in condizioni minimali di igiene. Lo stesso giorno, mi tolgono la corda che mi lega braccia dietro la schiena per rimpiazzarla con delle manette chiuse davanti. Le guardie avranno l'ordine di non togliermele mai, neanche per mangiare.

Al primo interrogatorio ritrovo Bertin e un comitato di accoglienza di tutto rispetto: il colonnello Jacques Nziza, della DMI, il tenente-colonnello Patrick Karegeya, della External Intelligence, il capitano Karangwa, della Counter Intelligence. La crème dei servizi segreti è qui. Bertin mi aveva avvisato: se abbiamo a che fare solo con i capi, il nostro ordine di esecuzione è firmato. Mi aveva scongiurato di non nascondere niente negli interrogatori. Può essere, aveva detto, che Rugema—il conducente della moto sulla quale è evaso Sebarenzi e che avevamo ritrovato a Bujumbura, sia stato arrestato anche lui. E Kampala potrebbe nel frattempo aver negoziato uno scambio con Kigali, chiedendo a Kagame di barattare Sebarenzi con alcuni degli ugandesi oppositori del presidente Museveni stabilitisi di recente in Ruanda. Un'ala dell'opposizione ugandese si trovava infatti da poco tempo in Ruanda. Tutto è possibile e non sappiamo niente.

Bertin ha ragione, è inutile fare il furbo. La resistenza umana ha i suoi limiti, e so che finirei comunque per confessare tutto. Decido di non nascondere niente, di fare in modo solo di proteggere i miei amici—dovere sacro. Sono inaspettatamente a mio agio nell'interrogatorio con i pezzi grossi della DMI. Racconto d'un fiato la mia storia, senza calcolare niente, voglio evitare torture inutili. So che devo morire, e penso sia meglio partire senza soffrire da martire.

Vogliono il nome di chi mi ha informato del mio arresto imminente, dopo l'evasione di Sebarenzi. Devo a tutti i costi proteggere Bertin. Cerco di pensare a qualcuno di cui so che è partito dal Ruanda. Ho sentito dire che un certo Rukeba, dopo varie grane con i servizi segreti, è riuscito a varcare la frontiera poco dopo la destituzione di Sebarenzi. Credendolo fuori portata e pericolo, faccio il suo nome. Errore funeste! Rukeba non era riuscito a rifugiarsi all'estero, era stato anche lui arrestato e si trovava in una stanza vicina. L'ho appena tradito, quindi, ma non lo avrei saputo che un mese più tardi. Se avessi saputo che si trovava a qualche metro da me penso sarei morto di vergogna.

Come Bertin sospettava, i nostri persecutori avevano arrestato anche Rugema e il giovane fratello di Alphonse, a casa del quale a Bujumbura ci eravamo rifugiati per una settimana aspettando di trovare il modo di raggiungere la Tanzania. Anche loro due erano in delle stanze vicine, e anche un certo Byabagamba, vecchio agente dell'External Intelligence che correva voce avesse disertato e fosse riuscito a raggiungere l'Europa, quando in realtà si nascondeva in Burundi. Prima di essere estradati, Rukeba, Rugema, Byabagamba e il fratello di Alphonse hanno passato un soggiorno infernale in una cellula dei servizi segreti burundesi specializzata nelle torture.

La nostra sincerità non è ricambiata con le buone maniere in cui speravo. Forse i boss ruandesi ci trovano arroganti, o forse vogliono vendicarsi dell'umiliazione dall'evasione di Sebarenzi e della nostra fuga. Fatto sta che mi trattano in modo più degradante e disumano che mai. Non ci lasciano più dormire. Appena chiudo gli occhi, mi svegliano per una nuova seduta di interrogatori e torture. La violenza fisica e psicologica è tale che ho costantemente le allucinazioni. Mi sembra che qualcuno entri in casa, discuta con Bertin poi lo faccia uscire e lo uccida, mentre io assisto, impotente, alla sua esecuzione. La scena si ripete. Sento Bertin piangere e stranamente la sua sorte non mi impietosisce: aspetto solo il mio turno.

I soldati che ci fanno da guardia sono sotto il comando del capitano Kirawanga. Non escono mai. Hanno lo sguardo vuoto, privo di espressione. Sono per la maggior parte giovani superstiti del genocidio, soli al mondo. Il potere ha fatto di loro delle macchine per uccidere. Senza dubbio li attende una sorte identica alla nostra il giorno in cui non avranno più bisogno di loro. Non è più il momento di giocare ai ribelli e provo a guadagnarmi la simpatia di questi giovani automi ringraziandoli per qualunque cosa, che mi costerà non pochi commenti ironici dell'amico Rugema.

A Kigoma avevamo fatto la conoscenza di Pancrace, un giovane tanzanese, e gli avevo dato il numero di telefono di mia sorella Adeline in Belgio. Appena saputo del nostro arresto, Pancrace aveva chiamato mia sorella. Lei aveva subito informato il suo avvocato Marcel Buzingo della nostra situazione. Pare Buzingo le avesse provate tutte per impedire la nostra estradizione verso il Ruanda. Un ministro tanzanese gli aveva rivelato le motivazioni usate da Kigali per giustificare all'Interpol il nostro ritorno in Ruanda: avremmo ucciso un indù per rubargli 30 000 dollari americani. La vittima non fu mai identificata. Il ministro non si prese neanche la briga di fare delle verifiche, probabilmente per semplici questioni diplomatiche, per evitare di mettersi in mezzo agli affari di un altro Stato. Uno tra tanti esempi della mancanza deleteria in Africa di un senso della giustizia e della legge, e della corruzione che dilaga in Tanzania.

La mia famiglia aveva allertato diversi organismi di difesa dei diritti dell'uomo che avevano contattato le autorità di Kigali per informarsi non solo sulle nostre condizioni di prigionia ma prima ancora per assicurarsi che fossimo ancora in vita. Il governo ruandese negava ufficialmente di starci ritenendo nelle sue prigioni. La versione non teneva, perché in tanti ci avevano visti a Rusumo. L'informazione aveva raggiunto anche Teddy, moglie di Bertin, che a sua volta aveva smosso sua sorella Cassilde, residente in Germania che aveva chiamato senza esitare Ally Yusuf Mugenzi, giornalista della BBC—radio molto ascoltata dai ruandesi e che giocherà un ruolo importante nella nostra sopravvivenza. La mediatizzazione della nostra vicenda non era indifferente. Anche in Ruanda le cose si muovevano. Fondatore e direttore della rivista Imboni (“La pupilla”), Jason commentava con insistenza sulla situazione, facendo montare la tensione di giorno in giorno. L'amico Déo Mushayidi, redattore capo di Imboni e direttore de La Maison de la presse, si era dedicato alla nostra causa sin dall'inizio. Come anche un altro corrispondente della BBC, Jean-Claude Nkubito. Grazie al loro lavoro, l'opinione pubblica era informata. All'estero come in Ruanda, si capisce presto che è il potere ad essere responsabile della nostra scomparsa.

Dalla casa in cui siamo sequestrati e torturati, ovviamente, non sappiamo niente di tutto questo. Dall'esterno la nostra prigione ha tutta l'aria di un'abitazione familiare decente. Ma per me che non potevo vedere né l'alba né il tramonto, il tempo si era fermato. Non sapevo neanche più se Bertin era vivo o morto. Il terzo giorno, dopo l'interrogato con i pezzi grossi dei servizi segreti, che perlomeno mi era valso il piacere di una doccia, non sono rispedito nel sordido buco del bagno ma rinchiuso questa volta in una piccola stanza in cui mi sdraio su un pezzo di cartone. Sento ancora i numerosi calci in testa che mi aveva dato la vigilia il colonnello Nziza, capo della Dmi, domandandomi—senza aspettare risposta—perché avessi mentito a Aimable quando mi interrogava sul presunto movimento di restaurazione della monarchia. Ne concludo che il rapporto del mio vecchio compagno di battaglia non era stato sfavorevole. In questi momenti in cui so che devo morire, ecco almeno qualcosa di confortante.

Pare che quando si parla del diavolo spuntino le corna, e forse quando si pensa a un angelo spunta presto l'aureola. Qualche giorno più tardi, Aimable in persona entra nella mia nuova cella. Il suo viso è raggiante, per la sua umanità o per il legame segreto che ci univa sin dalle sofferenza condivise al tempo della guerriglia. Nel vederlo entrare provo una sorta di sollievo. Mi porge il suo cappotto—non rischio più di morire di freddo, a torso nudo sul cartone nelle notti ghiacciate di Kigali.

Aimable è venuto per un piccolo interrogatorio, dice, come se assolvesse a una semplice formalità. Mi dice che era stato lui a salvarmi a Bujambura. Ne approfitto per chiedergli se siamo già condannati a morte. “Se i miei capi avessero l'intenzione di uccidervi, non mi lascerebbero venire a visitarvi,” risponde. Questo dovrebbe confortarmi, ma non dimentico di avere davanti un ufficiale della DMI in servizio. In altre circostanze non avrei il minimo dubbio sulla sua parola. Ma ora non mi fido. Quello che dice risveglia però in me l'istinto di sopravvivenza. Posso forse tentare l'evasione.

Il maquis mi ha insegnato che niente è impossibile, basta crederci. Anche la rivoluzione è cominciata con mezzi di fortuna. Ho visto soldati completamente ignoranti del genio civile costruire ponti con semplici rami di albero. Quando morivamo tutti di freddo nella regione dei vulcani, nel nord-est del Ruanda, chi trovava il cadavere del compagno faceva finta il più a lungo possibile che non fosse morto per avere la sua razione di cibo. In questa giungla dove la depressione era un delitto, i soli a resistere erano stati quelli che avevano mantenuto il morale relativamente alto. Uscirò da questo incubo, sfuggirò a questo potere maligno, e comincerò una nuova vita.

Il nuovo sogno di evasione monopolizzerà tutte le mie energie mentali da questo momento in poi nella villetta dell'inferno. Devo elaborare un piano. Il primo tentativo consiste nel rompere la rete che protegge la finestra della mia stanza. Tossisco costantemente per coprire il rumore. Ventiquattro ore di lavoro dopo, intravedo uno spazio attraverso il quale mi sembra di poter passare. Accenno un sorriso ma la disillusione non tarda ad arrivare: impossibile passare la testa attraverso la griglia. Non abbasso comunque le braccia. Proverò a togliermi le manette. Chiamerò il caporale di guardia, entrerà senza precauzioni, pensando che sia in manette. Lo stordirò a sorpresa. Dopo averlo disarmato, prenderò in ostaggio la seconda guardia, che ci accompagnerà fino all'ambasciata degli Stati Uniti dove chiederemo asilo politico secondo i termini della convenzione di Ginevra! Sono sicuro di me.

Senza aspettare oltre, salgo sul davanzale della finestra e recupero un gancio delle tende col quale provo alla meno peggio di aprire le manette. Incredibile ma vero, dopo mezz'ora di tentativi le manette cedono e mi ritrovo le mani libere. Superata la prima difficoltà: posso ora aprire e richiudere le manette. Ma riuscirò ad aprire la porta di questa casa-prigione? Devo fare una prova. Apro le manette, senza però toglierle completamente, e chiedo alle guardie di aprirmi la porta per andare in bagno. Poi torno nella stanza. Le guardie non hanno visto niente. Purtroppo però, il giorno in cui mi sento finalmente pronto a passare all'azione, do' un occhiata verso il salone: la stanza è gremita di militari armati fino ai denti. Inutile tentare qualcosa, sarebbe firmare il mio stesso ordine di esecuzione. Un puro suicidio. Tanto vale morire da martire... Con la morte nell'anima, seppellisco i miei progetti di evasione. Dovrò accontentarmi di vivere dei sogni per non diventare pazzo. Dalla mattina alla sera, evado con la mente la prigionia. In ognuna delle mie uscite immaginarie, preparo un gran concerto la cui organizzazione mi prende tutta la giornata e pure la sera. Poi, contento, mi addormento sul cartone. Se devo morire, perché in fondo è questa l'eventualità più probabile, meglio vivere pienamente il tempo che mi resta, dovessero essere anche solo trenta minuti—e per viverli intendo sognarli. Se le mie relazioni, conoscenze, compagni, amici, anche la mia stessa famiglia non possono far niente per salvarmi, non mi resta come unico alleato il sogno di vivere—o di non morire. Chi prima di me sapeva che il sogno può diventare carne, ha un corpo e un'anima, è un soffio vitale? Solo lui non mi ha mai lasciato. Mi ha dato l'energia di sopravvivere quando intorno a me gli altri morivano di disperazione.

Ecco che si presenta il capitano Franco. Manette in mano, mi si avvicina. Un viso senza età, senza la minima espressione se non quella dell'odio, quando prova a manifestarne un sentimento. Il suo primo gesto è una raffica di manettate violente in testa. Poi mi porge dei fogli di carta. “Voglio che tu mi descriva la vostra organizzazione.”

“Che organizzazione?”

“Disegnami l'organigramma del vostro movimento pro-monarchico, con i tuoi amici Sebarenzi e Sankara.”

Prendo penna e fogli senza la minima idea di cosa scrivere. L'indomani, il capitano viene a recuperarli. Vedendo scritto fino ai margini, sembra contento. Non voglio immaginare la sua delusione, la rabbia, alla lettura del famoso organigramma. Rivela che il capo supremo del preteso movimento di opposizione, costato la destituzione del capo dell'Assemblée nationale, non è altri che la vecchia profetessa Elisabeth. Questa donna non era mai stata a scuola, il che spiegava perché reclutasse i membri del partito monarchico attraverso la preghiera. Ho sempre pensato che già prima di leggere il mio rapporto, il colonnello Karegeya, incaricato del nostro dossier, sapeva già che la montagna di accuse del governo ammontava a ben poco.

È la verità: il movimento dei monarchici non è mai esistito, non è che prodotto puro dell'immaginazione degli uomini al potere. Questo piccolo errore di giudizio è costato la vita a molte persone, e al governo moltissimi soldi. Come è stato possibile che lo stesso FPR che era stato capace di fermare un genocidio di fronte all'indifferenza degli stati stranieri, di alcuni persino la complicità, temesse un ipotetico colpo di Stato fomentato da un vecchio re senza esercito né progetti politici noti?

Due giorni dopo vedo dalla finestra una donna entrare nel cortile della casa al volante di un furgone pieno di canne per recinti. Immagino si tratti della proprietaria. La vedo chiacchierare con i militari ma non sento quello che si dicono. È il primo civile che vedo sin dal nostro arresto e questo basta a ispirarmi altri sogni che finiscono sempre con la nostra liberazione. Intorno a mezzanotte, il caporale di guardia entra nella stanza in cui sono rinchiuso. D'abitudine piuttosto educato, mi chiede di porgergli le braccia, chiude le manette e mi ordina di uscire. C'è una jeep parcheggiata fuori con al Volante il capitano Karangwa. Vedo Bertin, in manette anche lui, scortato da tre militari. Sono silenzioso. Il mio amico mi ha descritto le tappe che conducono alla morte e le vedo arrivare: il capitano Karangwa sarà il nostro boia. È il 2000, ho trent'anni e questa volta, non ho dubbi, sto per morire. Mi pento di non aver sposato Sylvie, almeno avrei avuto il tempo di conoscere mio figlio. Vorrei che lei gli parlasse di me ma sparirò definitivamente senza lasciare traccia.

Bertin, a fianco a me, è irriconoscibile. D'abitudine di poche parole, ora non smette di parlare: “Benjamin, non ti preoccupare, non abbiamo fatto niente di male, il buon Dio ci accoglierà, e i nostri uccisori finiranno per seguirci.” Vorrebbe che gli rispondessi, ma preferisco tacere. Ci fanno sdraiare nella Jeep. Dei soldati si siedono sulla coperta che ci hanno messo sopra per nasconderci. Respiriamo a stento, ma con quel po' di fiato che gli resta, Bertin continua a parlarmi, insistendo perché gli risponda. Non ho voglia di dire niente. Voglio una sola cosa: aspettare la morte in silenzio. Anzi no, è falso: spero in un miracolo. Un miracolo che sorprenderebbe tutto il mondo, a cominciare da questi militari sedutici sopra: la nostra sopravvivenza e la morte del capitano che si prepara a ucciderci così ingiustamente. Certo, obbedisce a ordini dall'alto, ma è comunque un vile: solo pochi mesi fa, andava a passare la notte con la compagna da Bertin a Gisenyi. Mi chiedo se anche Karangwa ha in testa la canzone che ascoltava Simon nel furgone, Ibi ndabirambiwe! («Ne ho avuto abbastanza»). Non ne avrà avuto abbastanza di uccidere degli innocenti? Dopo mezz'ora di cammino, il veicolo si ferma e con sorpresa e sollievo scopriamo non il luogo della nostra esecuzione, ma un'altra bella casa, gialla. Ci fanno entrare.

Karangwa guarda Bertin con aria scherzosa. “Non sapevo fossi un fifone!”, gli dice ridendo. Ha cambiato tono. Non capisco più niente—forse vuole distrarci prima di eliminarci a sorpresa. Perché queste precauzioni se siamo completamente indifesi? E se non vogliono ucciderci, perché ci trattano come bestie? Non ha senso. Mi chiudono di nuovo nel bagno. Decido di aspettare, senza perdere la speranza. Mi addormento completamente esausto, e a partire dall'indomani ricomincio a sognare. Se c'è una cosa che non si può rinchiudere, questa è lo spirito di un uomo. Immagino di avere il permesso di uscire dalla prigione, ritrovo Diane. Dopo aver aiutato Sebarenzi ad evadere, non c'è stato un solo giorno in cui non abbia pensato a lei. Le lacrime che versava quando ci siamo detti addio continuano a scendermi nel cuore.

Dopo qualche giorno riesco a issarmi sul sedile del water. C'è una piccola finestra, guardo fuori per provare a capire dove siamo. Conosco Kigali come le mie tasche e non mi è difficile. Quando apro la tenda della finestra, il mio sguardo incrocia quello di un giovano soldato. Mi fissa e questo mi mette molto a disagio. A forza di non vedere altri che degli uomini promessi al mattatoio questo adolescente ha perso ogni riflesso di umanità. Non posso biasimarlo.

In questa casa ci resteremo una settimana. Nell'impossibilità di muovermi, resto inchiodato nella stessa posizione addossato al water. Ripenso al cartone che mi faceva da letto nella casa di prima. Forse i torturatori mi invidiavano questo confort. Ero molto più comodo sul cartone che in questo nuova cella. Avrei saputo più tardi che il rapporto fatto da Aimable in seguito al nostro colloquio diceva che avevo il morale alto. Non sapendo che il mio morale era il frutto dei miei sogni, gli aguzzini devono averlo attribuito al “lusso” del cartone, e hanno deciso di spostarci.

I giorni passano ma non riesco più a contarli. Se la memoria non mi inganna siamo a ventuno. È a questo punto che Karangwa fa irruzione nel bagno in cui sto e mi ordina di uscire. Mi conduce nella stanza vicina dove c'è un uomo seduto su un materasso, con barba enorme e di una magrezza estrema. Non lo conosco. Anche lui come me è vestito in tenuta militare. Sussulta nel vedermi. Ho la stessa reazione quando capisco che il disgraziato non è altri che Bertin! Le ripetute torture hanno avuto su di lui gli effetti devastanti di una lunghissima malattia.

Le sorprese non sono finite. Dopo di me entrano Rugema, Rukeba, e Byabagamba. Il capitano Karangwa ci fa sapere che saremo trasferiti nella prigione militare di Kanombe. Lì le nostre famiglie potranno visitarci tutte le settimane. Finita quindi la prigionia clandestina. Mi sembra troppo bello per essere vero e temo nuove sedute di tortura. Ma quando ci fanno sedere sul sedile della Jeep senza copertura per nasconderci e senza soldati sopra, quando vedo sfilare davanti ai miei occhi le case di Kacyiru, constato che il sogno è diventato realtà.

Siamo ancora in manette. Ma almeno non saremo più alla mercé di questi spietati servizi segreti. Passeremo il resto dei nostri giorni in prigione, ma almeno saremo sotto la competenza del Ministero della giustizia diciamo piuttosto dell'ingiustizia, perché so bene che in Ruanda, l'indipendenza dei magistrati esiste solo nei testi della costituzione. Almeno non passeremo più inosservati.

Perché hanno deciso di salvarci la vita? La prima ragione ha che fare con il rapporto del capo dell'External Intelligence, il tenente-colonnello Karegeya, incaricato del nostro caso. Il suo verbale è chiaro: il movimento pro-monarchico armato esiste solo nella testa degli ufficiali dei servizi segreti. La seconda è che la nostra causa ha mosso gli organismi internazionali di difesa dei diritti dell'uomo, tra cui Human Rights Watch e Amnesty International. Poi, c'è la tensione crescente di giorno in giorno tra la popolazione ruandese grazie a Imboni, il giornale di Jason che teneva informata l'opinione pubblica locale. Anche se in realtà, fatta eccezione per quanto dicevano la BBC, La Voix d'Amérique e qualche altro media straniero, neanche lui e i suoi amici disponevano di informazioni precise...