Su Netflix / Tiger King, Trump e i simulacri

L’inglese ha un’espressione, guilty pleasure, che in italiano è solo parzialmente resa dalla traduzione abituale: “piacere proibito”. Se nella formula italiana si associa il piacere, molto cattolicamente, alla violazione di una regola o prescrizione, in quella anglosassone, particolarmente viva in America, l’esito è diverso. Il piacere che si prova dalla visione di un prodotto basso, trash, è “guilty”, letteralmente: “colpevole”. La valenza che siamo soliti associarvi è semplice: ci si sente in colpa del godimento ricevuto da una forma di intrattenimento volgare, facile, grossolana eppure diabolicamente appagante.

Qui, parlando di Tiger King, uno degli show di maggior successo mai pubblicati in questi anni di video on demand, proverò a riflettere sull’espressione in un significato ulteriore. Il piacere che produce è colpevole non solo in senso psicologico ma morale. E la sua colpa è presto detta: contribuire disinvoltamente alla normalizzazione di profili e comportamenti che avremmo, fino a poco tempo fa, definito aberranti. Reggetevi forte: c’entra anche Trump, e non di striscio.

Alcune parole per inquadrare l’oggetto per i pochi che fossero sfuggiti alla recente mania. Tiger King è una docu-serie pubblicata il 20 marzo da Netflix. Un documentario in sette puntate, nella struttura formale di una miniserie ma utilizzando solo riprese dal vero e interviste. Il motivo del suo successo? Una storia che se non fosse realmente accaduta sarebbe impossibile da credere. Quella di Joe Exotic, alias Joseph Maldonado-Passage, alias Joseph Schreibvogel, e del suo pittoresco allevamento di tigri e grandi felini, anche zoo e parco tematico, in Oklahoma. Puntata dopo puntata, sprofondiamo – senza fare spoiler, anche se si tratta di un documentario – in una vicenda para-criminale alimentata da follia, fanatismo, illegalità, depravazione, musica country, ambizioni smisurate, fallimenti in serie, narcisismo patologico, faide pluriennali tra zoo concorrenti, tentati omicidi, suicidi accidentali, narcotraffico, abuso di droga, demenza, avidità, ossessione per le armi – e, naturalmente, centinaia e centinaia di tigri. Oltre che dai più allucinanti look, tatuaggi e tagli di capelli da decenni a questa parte. Quello che era nato, nelle intenzioni degli autori (Eric Goode e Rebecca Chaiklin), come un reportage sullo sfruttamento e la cattività dei grandi felini in America è diventato un documentario antropologico che apre uno spaccato sconcertante su un pezzo di America profonda.

Insomma, storia irresistibile, da cui è impossibile staccarsi, e successo planetario assicurato. Ma perché ne parliamo? Non tanto per la qualità assai discutibile del documentario, di cui dirò a breve. Ha senso parlarne piuttosto come esempio di una narrazione che pur essendo tutta costituita di elementi individualmente abbastanza ordinari, o non così straordinari, riesce a diventare un caso mondiale per una combinazione quasi magica. Non è solo la quantità di elementi bizzarri a farne la storia più popolare del momento; è la sua intrinseca capacità di attrarre pubblici, e quindi sguardi, diversissimi. Di generare, più che di offrire, analisi del tutto differenti. E infine, di essere riconducibile non a una morale, ma a una morale variabile, dipendente dall’appartenenza dello spettatore a specifici gruppi socioculturali. È in questa totale polisemia che Tiger King diventa davvero irresistibile. C’è chi guarda le disavventure di Joe Exotic e sentenzia (posizione ricorrente sui social): ecco, questa è l’America vera, che orrore! C’è chi concentra il proprio sguardo sulla condizione dei felini, ne denuncia i maltrattamenti, invoca riforme normative e il pieno riconoscimento dei diritti animali. Chi allarga il raggio interpretativo: al misantropo, o anche solo al malinconico, la bizzarra vicenda sembrerà un’allegoria della miseranda condizione umana. E c’è infine chi – e sono i più a giudicare dai commenti online, dalle reazioni al limite del fanatismo e dall’esplosione di una “Joe Exotic mania” fatta di pagine amorevoli e petizioni per chiederne la scarcerazione – finisce per parteggiare per il protagonista di questa grottesca storia: Joe è uno di noi! È l’uomo qualunque schiacciato da un meccanismo più grande di lui! Il portatore di fragili sogni spazzati via da un mondo spietato e dall’ingiustizia degli uomini!

L’ultimo esito può apparire sorprendente: chi abbia letto qualcosa della vicenda, o anche solo le succinte righe con cui l’ho riassunta, ne avrà ricavato l’impressione di un sottomondo di piccoli lestofanti senza arte né parte. L’impressione è corretta, e il giudizio sull’uomo è implacabile come la sentenza che l’ha condannato a 22 anni di carcere. Ma la forma del documentario – ed eccone la pecca principale – è così squilibrata da produrre un effetto del tutto diverso. La serie contravviene patentemente a quelle aspettative di neutralità ed equidistanza che di norma definiscono il genere, producendo due risultati entrambi problematici. Il primo è quello di demonizzare, facendola emergere come la vera antagonista, la figura di Carole Baskin, proprietaria di una struttura per grandi felini in Florida e grande rivale di Joe Exotic, che ne è così ossessionato da dedicarle infinite aggressioni verbali sul web e da arrivare a commissionarne l’omicidio (secondo l’accusa). Così, l’unico dei personaggi a non avere a proprio carico condanne di alcun tipo diventa il cattivo della storia, una figura che è impossibile non odiare. Il secondo aspetto problematico è speculare: la trasfigurazione quasi martirologica, e comunque l’elevazione a protagonista in fondo positivo, dell’allevatore di tigri dall’improbabile mullet. Quello che è un manipolatore patologico, bugiardo seriale, incallito sfruttatore delle debolezze dei marginali di cui si circonda, finisce per diventare un simpatico cialtrone, un amabile perdente.

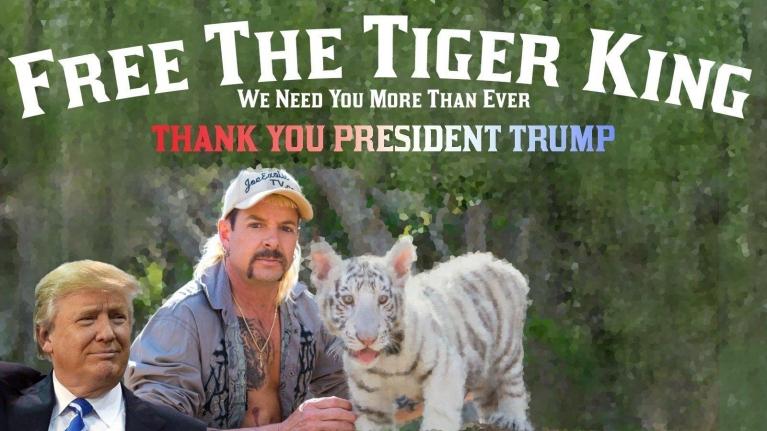

È dunque questa la colpa di cui parlavo all’inizio? Non esattamente, o almeno non solo. Certo, il sovvertimento valoriale dei poli positivo e negativo è un problema, nella dimensione ingannevole di quello che si presenta e appare come un lavoro documentaristico e non di fiction. Così come la normalizzazione, che citavo in apertura, di comportamenti e attitudini patologicamente aberranti. Ma il punto vero è ancora un altro. E ha a che fare con Trump. Le cronache riportano di un attivo interessamento del Presidente USA alla vicenda dell’ora galeotto Joe Exotic, che per parte sua non manca mai di blandire l’inquilino della Casa Bianca e di invocarne il potere di grazia, ovviamente per riparare il “torto” di una condanna “ingiusta”. Pur in piena pandemia, Trump ha trovato il tempo di discutere anche pubblicamente l’opportunità di un perdono presidenziale. Bisognoso di conferme in quell’America profonda dalla cui lealtà dipendono le sorti di una complessa rielezione, in novembre, ha individuato nell’allevatore di tigri dell’Oklahoma caduto in disgrazia (o meglio: vissuto sempre in disgrazia) un possibile simbolo ed eroe per quei milioni di marginalizzati che hanno in odio le élite e si sentono, non certo a torto, lasciati indietro dalla trionfale e spietata marcia della globalizzazione. Di questo elettorato trumpiano, nutrito a dietrologie e complottismi e diffidenze verso il “Sistema”, Joe Exotic è un fratello e – almeno dopo l’agiografica narrazione televisiva digerita in pochi giorni da decine di milioni di persone, in primis negli States – un potenziale campione.

Entrambi, in fondo, appartengono alla stessa sfera post-moderna: un mondo radicalmente destrutturato, puramente istintuale e post-fattuale. Trump è, in una lettura solo apparentemente paradossale, un Joe Exotic all’ennesima potenza. Nato ricco e baciato da una strepitosa fortuna: ma non diversamente narcisistico, manipolatorio, ossessionato dalla fama, disinteressato ai fatti, alle convenzioni, financo alle leggi; presuntuoso ed egoista nel momento affermativo quanto petulante nel giocare la carta della vittima, quando la realtà si incarica di smentirne il delirio di onnipotenza.

C’è un ultimo, cruciale aspetto in cui ha senso sovrapporre due storie apparentemente inconciliabili, da un lato il disgraziatissimo esemplare di white trash sudista, dall’altro il privilegiatissimo figlio di un brillante immobiliarista newyorchese. Ed è una considerazione che ha a che fare – nientemeno! – con la natura della nostra realtà. Sia Joe Exotic che Donald Trump devono il proprio successo, o meglio la propria trasformazione in icone, a una reinvenzione puramente mediatica del proprio personaggio, a un nuovo racconto della propria storia. Ciò che Tiger King ha fatto per Joe Exotic, The Apprentice fece per Donald Trump. Reduce da una serie di insuccessi clamorosi, divenuto negli ambienti finanziari un appestato, Trump si reinventò come star di un reality show in cui impersonava ciò che, nella realtà, aveva ampiamente dimostrato di non saper essere: un imprenditore di successo. Per 14 stagioni, dal 2004, entrò nelle case di un pubblico vastissimo, divenendo l’icona dell’uomo arrivato, e addirittura il simbolo (lui che aveva ereditato la propria fortuna) del self made man. La trasfigurazione di entrambi i personaggi, la loro elevazione a simboli e oggetti di identificazione ed empatia, è cioè dipesa da una reinvenzione puramente mediatica operata a dispetto della realtà.

Jean Baudrillard è morto nel 2007. Ma non è difficile pensare che il filosofo di Simulacri e Simulazione (1981) avrebbe potuto assumere la doppia parabola dei nostri due eroi a perfetto esempio delle proprie teorie sulla dissoluzione mediatica dei fondamenti stessi della nostra realtà. Ed ecco allora il vero senso di questo guilty pleasure: nel godere della storia di Joe Exotic, in fin dei conti, potremmo scoprire che c’è un prezzo da pagare.