C’era una volta la critica d’arte

Appartengo alla generazione che si è avviata allo studio della storia dell’arte attraverso i libri di Giulio Carlo Argan. I tre volumi verdoni della Storia dell’arte italiana: quanto di più lontano dal manuale convenzionale. In particolare modo, da quelli attuali. Appaiono piuttosto come un’estesa e appassionata perorazione civile, un richiamo attraverso l’intelligenza della Forma alla costituzione dell’Oggetto e di qui alle ragioni della Storia.

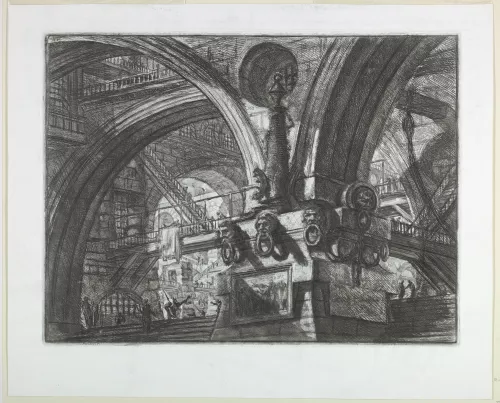

Quello impiegato da Argan era un lessico non di rado impervio e, soprattutto nel quarto volume che costruisce l’appendice contemporanea (Arte moderna 1770-1970), un argomentare militante e dialettico, non semplicissimo da comprendere per chi non conosceva, poniamo, gli hegeliani di sinistra né aveva studiato al classico, bensì – come mi è capitato – alla scuola enologica, dove anziché il greco o il latino si era studiata (piuttosto bene, devo però ammetterlo) la chimica organica. Ciò non toglie che chi ha letto certe schede di quel libro non ha potuto dimenticare come, smessi i panni dell’intellettuale organico il grande storico dell’arte torinese fosse in grado di fare grande storia dell’arte perché il rigoroso storicismo e il severo impianto filosofico non erano affatto incompatibili con gli strumenti del conoscitore. Memorabili ad esempio le pagine in cui Argan fece emergere il Piranesi incisore dall’architetto (“Santa Maria del Priorato sembra fatta con pezzi di antiche architetture bizzarramente ricomposti, arbitrariamente accostati, come cose della cui antica ragione e funzione si sia perduta la memoria. E tutto, in quella chiesa, è inciso con un tratto forte e profondo, che si direbbe ‘inchiostrato’ come nell’incisione”), così come certi radiosi affondi visivi – è insufficiente definirli descrizioni – su un dipinto di Giorgio Morandi o di Alberto Burri.

Il progetto culturale di Argan è al centro della ricostruzione (“Storia, critica, impegno”) che ne dà Vincenzo Trione nel saggio compreso in Armi improprie. Lo stato della critica d’arte in Italia (Johan&Levi, 2024), il volume che raccoglie gli atti dell’omonimo convegno da lui stesso curato. Il libro ambisce a offrire una ricostruzione del panorama novecentesco della storia e della critica d’arte, a partire dal secondo dopoguerra, con l’avvio di Paragone nel 1950 e la figura apicale di Roberto Longhi, per poi seguire l’irradiazione dapprima sulle pagine delle riviste come Commentari o La critica d’arte di Ragghianti e poi la gloriosa stagione delle riviste negli anni sessanta.

Il Novecento non di rado ama specchiarsi da una guerra all’altra, ed è difficile non vedere in certi momenti di “aut aut”, di “Domus”, di “Casabella”, di “Data” qualcosa di analogo alla densità primonovecentesca di “La Voce”, di “Lacerba”, di “Valori Plastici”. È un arco che si spinge fino alla fine del secolo, tra alti e bassi, e con episodi di formidabile continuità, come ad esempio i venticinque anni di cronache e polemiche barilliane sull’“Espresso” (non posso dimenticarne una che lessi da ragazzo: RB opinava a ABO di essere iscritto da più tempo di lui al Psi craxiano, e quindi più meritevole di curare la Biennale. Bei tempi).

Una terza sezione del libro si occupa della critica sui giornali, in un momento in cui ogni impresa editoriale aveva un critico di affezione e di area: Venturoli su Paese sera, Marisa Volpi e Maurizio Fagiolo sull’Avanti!, Testori (ma anche Buzzati, qui purtroppo assente) sul Corriere, naturalmente la Lea Vergine del manifesto e così via. Ma è bene tenere a mente che accanto al critico militante operava una pletora di giornalisti e opinionisti ben lontani da una formazione e da un approccio rigoroso. Erano piuttosto interessati a ricavare dal circo dell’arte contemporanea, e in particolare da quella in apparenza più ostile al comune sentire e al timoroso gusto borghese, occasioni di scherno quando non di piccante pettegolezzo: tra pittori alla moda, ereditieri pederasti, maliarde male invecchiate e scandalosi quadri astratti fatti incollando pezzi di sacco e che “costano come uno Sputnik”. Questa è un’altra storia, non minore e di interesse proprio perché frivola, che si legge nel delizioso libro di Mariella Milan Milioni a colori. Rotocalchi e arti visive in Italia 1960-1964 (Quodlibet, 2015).

Ma per tornare al volume in esame. Il disegno complessivo che anima queste pagine mi sembra chiaro. A essere in discussione non è il fecondo nesso tra storia e critica d’arte. È pur vero che l’intreccio di lavoro storiografico e di attività militante dei Crispolti e dei Barilli, degli Argan e degli Arcangeli si allentò progressivamente, non a caso proprio nel corso degli anni Settanta, quando la storia dell’arte contemporanea venne riconosciuta come specifico settore scientifico disciplinare a livello universitario. L’aula e la cattedra potevano essere compatibili con la galleria e la rivista? Dipende tutto dalla cronologia: cosa e come intendere per “contemporaneo”. L’accezione più ristretta – quella cioè che, a onta di programmi e perimetri ministeriali, la identifica come tale nell’opera delle ultime due e tre generazioni – conduce naturaliter a questa virtuosa associazione. Senza tuttavia che venga meno il piacere di studiare e di insegnare Hayez e Segantini, Wildt o Casorati cercando possibili nessi con il presente. Non è sempre facile, ma a volte è davvero possibile e non è meno istruttivo.

È indubbio invece che la vera frattura sia stata quella, più recente, tra la figura dello storico-critico e quella del curatore. E su questo Trione, in ammirevole coerenza con quanto scritto nel pamphlet a quattro mani con Tomaso Montanari (Contro le mostre, Einaudi, 2017) ha le idee molto chiare e le esprime con altrettante chiarezza: “Si pensi ai tanti curatori che egemonizzano i maggiori eventi espositivi internazionali. Dilettanti sprovvisti di specifiche conoscenze, che però rivendicano il diritto di parlare e di scrivere sulle esperienze artistiche di oggi. Autori di testi esili e confusi, inclini a rifugiarsi in vaghi riferimenti estetologici. Non di rado, questi surfisti dell'arte, nei loro interventi, pronunciano giudizi poco controllati: evitano di analizzare ciò che commentano. Si abbandonano a ironici motti di spirito, a slogan, a battute di pessimo gusto. Non dicono mai come è fatta una determinata opera, con quali materiali, con quali tecniche, da quali ragioni è nata. Ma si servono di quell’opera solo per (generiche) illazioni teoriche.”

E allora? “addio critici-manager, addio critici-performer, addio critici-globetrotter, addio critici-tycoon, abili solo nel seguire la logica degli hedge funds finanziari, nell’avallare esclusivamente le trasformazioni conformi agli interessi dei galleristi e nell’accettare le regole del mercato”.

Ricominciare da capo, o là da dove si è sempre iniziato: da una biblioteca possibile, come quella tratteggiata nei saggi nella prima parte del volume. Le scelte sono (come devono essere) soggettive, discontinue, irriducibili a un canone, meno che mai manualistiche e rassicuranti. Meglio piuttosto gli inciampi offerti dalle pagine “primordiali” e oltraggiose di Emilio Villa, dallo “strabismo” di Bonito Oliva o dal meraviglioso della Wunderkammer di Adalgisa Lugli (opportunamente ricordata nello splendido intervento di Riccardo Venturi).

Ma poiché la critica non va solo raccontata ma messa in atto, letteralmente, ecco, c’è un modo di scrivere (e di pensare) che andrebbe subito abolito. Scrive a un certo punto un’autrice a proposito di Francesca Alinovi: “La sua attitudine a perseguire strade incognite e ruvide o semplicemente inviolate, le permetteva di suggerire rizomi, a volte impercorribili e a volte svianti, grazie all’impegno a svilupparne le induzioni e tesserne le possibili trame utopiche”. Suggerire rizomi. Impercorribili e svianti.

Ecco, sono pagine come queste che spingono a consigliare a uno studente di storia dell’arte: lasci perdere Deleuze e Guattari e si occupi di Biedermeier. C’è arte e c’è critica anche lì dentro.

In copertina, Carceri, Giovanni Battista Piranesi.