Disfarsi del linguaggio

“Uno deve essere inflessibile fino alla durezza nelle cose dello spirito” scrive Nietzsche nella Prefazione dell’Anticristo, “per sopportare anche soltanto la mia serietà, la mia passione. Uno dev'essere avvezzo a vivere sui monti […]. Uno dev'essere divenuto indifferente, né deve mai domandare se la verità serva […] ... Una […] predisposizione al labirinto. Una esperienza di sette solitudini”. In effetti è difficile, oggi, parlare di solitudine, perché parlarne significa mettere in questione il nostro modo di vivere, che fa invece della relazione e della socialità dei valori indiscutibili. Un modo di vivere che fa della perenne esposizione all’altro, al suo sguardo e alla sua approvazione (e ai suoi desideratissimi like), la ragion d’essere di ciascuno di noi. Ma poi arriva l’esperienza delle “sette solitudini” di cui parla Nietzsche, a cui Antonino Pennisi ne aggiunge una ottava (L’ottava solitudine. Il cervello e il lato oscuro del linguaggio, Il Mulino 2024), ancora più radicale.

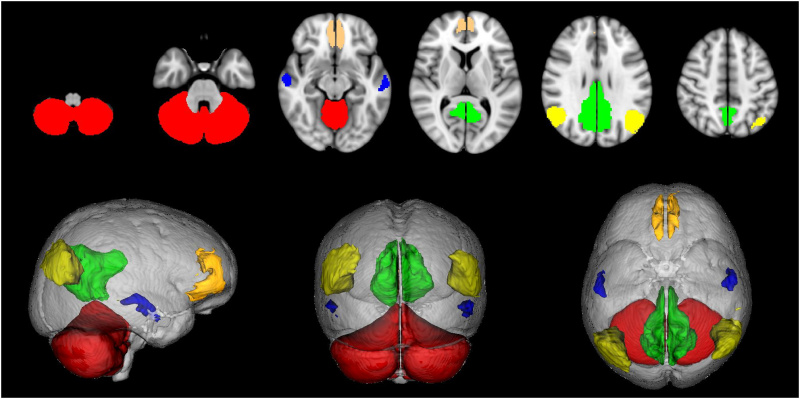

In effetti la solitudine di cui ci parla Pennisi non è né uno stato eccezionale né, tantomeno, uno stato patologico, una condizione da evitare e, se possibile, da ‘curare’. L’ottava solitudine, al contrario, quella specificamente umana (le altre le condividiamo più o meno con tutti gli altri viventi), coincide con la condizione normale, quasi fisiologica, del cervello umano. È quella che i neuroscienziati indicano come Default Mode Network (DMN) del cervello umano, ossia la condizione del cervello quando non è impegnato in qualche altra attività, quando cioè non è impegnato nel compiere una azione o nel pensare a qualcosa. Quando il cervello non ha niente da fare allora quel cervello, per così dire, si concentra su sé stesso, si pensa. La scoperta di questa condizione di base deriva dall’idea di “alcuni ricercatori” di “testare il cervello quando non sta facendo nulla. Dal punto di vista sperimentale, si monitora con la fMRI” – cioè la risonanza magnetica funzionale, o appunto fMRI, che è una particolare risonanza magnetica che viene utilizzata per individuare quali aree cerebrali si attivano durante l’esecuzione di un certo compito (ad esempio parlare, leggere, muovere una mano e così via) – “il cervello di un individuo che viene lasciato rannicchiato e solo all’interno del cilindro blindato in cui avviene la risonanza magnetica con, al massimo, un piccolo punto luminoso da fissare. È questo il caso non metaforico della solitudine cerebrale, chiamata tecnicamente attività intrinseca” (p. 128).

L’ottava solitudine, oltre alle sette di Nietzsche, coincide allora con l’attività intrinseca del cervello umano, cioè con il suo funzionamento di base. Quando il cervello è a riposo, in realtà è impegnatissimo a pensarsi, ossia, letteralmente, a parlare con sé stesso: “l’inner speech, o linguaggio interiore, è un fenomeno mentale in cui le persone parlano a sé stesse in modo silenzioso nella propria mente. È una forma di pensiero verbale che si svolge internamente, senza emettere suoni udibili all’esterno. Esso può variare da brevi frasi a discorsi più complessi e può coinvolgere sia parole che immagini mentali” (p. 135). Quando il cervello non è preso dagli impegni, e dagli affanni, della vita, quando cioè non svolge alcuna attività funzionale, allora quello stesso cervello è completamente preso dal dispositivo linguistico che non può non produrre in modo automatico discorsi e discorsi di discorsi: “sembra che una forma di attività intrinseca comune sia quella della narrazione e soprattutto dell’autonarrazione del sé. Alcuni ricercatori ipotizzano addirittura che il default self possa coincidere del tutto con l’attività dello stato di riposo osservata nel DMN” (p. 133).

Il Default Mode Network – anche se qualcosa di simile al DMN è stato scoperto nei cervelli di altri animali questo non toglie la “natura fondamentalmente linguistica dell’attività intrinseca che si svolge nel DMN” umano (p. 135)) – è allora una sorta di inarrestabile brusio linguistico che fa da sottofondo alla nostra vita mentale. In realtà la nostra intima vita mentale coincide con quel brusio. Pennisi non ne parla nel libro, ma quella che chiama attività (linguistica) intrinseca del cervello è quella che il filosofo indiano Patañjali (vissuto circa nel sesto secolo a. C., tradizionalmente considerato l’autore degli Yoga Sūtra) indica con la parola sanscrita “vritti”. Per Patañjali “lo yoga quieta i vortici (vritti) della mente". Appunto, l’incessante gorgoglio linguistico che affolla la mente umana. Come a dire, la filosofia e la mistica ci arrivano sempre prima.

Ma chi è che propriamente pensa, quando il cervello è impegnato nella sua – del cervello – attività intrinseca? Pennisi in effetti mette in luce il carattere paradossale del Default Mode Network cerebrale, perché come emerge chiaramente dal suo libro questa attività non dipende da quello che il soggetto umano ‘vuole’ pensare (cioè dai pensieri che hanno a che fare con le attività della vita ‘esterna’), ma è appunto un pensiero del cervello, nel senso che quando il cervello non ha altro da fare è tutto preso dal ruminare pensieri e ragionamenti. Il primo e fondamentale di questi pensieri in qualche modo involontari è un pensiero sull’inevitabilità del morire. È accertato come molti animali non umani in qualche modo siano sorpresi, e addolorati, dalla morte di un loro simile, tuttavia il modo umano di pensare alla morte non dipende dalla percezione di un cadavere, ma è sostanzialmente un pensiero che anticipa l’esperienza della morte. Questa differenza, per Pennisi, ha a che fare proprio con il DMN cerebrale: “l’animale non umano non possiede e non può possedere una coscienza linguistica della morte. […] La consapevolezza della morte e […] il corollario della solitudine come destino della condizione umana sono infatti costrutti cognitivi esclusivamente linguistici” (p. 28). Il cervello, nel suo continuo auto-raccontarsi, descrive anche la situazione in cui viene immaginata la propria stessa scomparsa. Si pensi, per fare un esempio purtroppo comune, al caso di qualcuno a cui un medico comunichi che la malattia di cui soffre è incurabile, e che morirà presto: nessun animale non umano può fare esperienza di questa astratta, ma anche terribilmente concreta, esperienza del morire prima della morte. Un’esperienza possibile solo perché c’è un discorso sul morire. O si pensi ancora a quello che si dice ad una bambina alla morte del nonno, che è salito in cielo, oppure che ha cominciato un viaggio molto lungo, che lo porterà in un mondo molto lontano; qui non conta il significato delle storie che si raccontano alla bambina, conta il fatto che si tratta di storie, di narrazioni, di discorsi.

L’effetto principale di questo incessante discorso interiore, che si interrompe solo quando siamo assorti nella soluzione di un compito impegnativo, che letteralmente ci distrae da noi stessi, e la costruzione progressiva di un nucleo narrativo individuale, della nostra stessa identità narrativa. Siamo quello che ci raccontiamo, siamo i racconti che ci hanno raccontato, siamo i discorsi che nel tempo si sono depositati in noi. O meglio, non siamo nient’altro che quei discorsi. Nasce qualcosa come un “io”, allora (e “io” è un pronome personale, cioè appunto un’entità linguistica), e siccome questo “io” coincide con un discorso interiore, non può non essere un “io” solitario: “questa attività incessante e assai dispendiosa dal punto di vista delle energie intellettuali non dipende dalle nostre scelte e scatta automaticamente qualunque sia il problema che tormenta la nostra quotidianità: dallo scrivere un capitolo di Essere e tempo al pagare la rata del mutuo che scade domani. Appena libero dagli impegni che richiedono una risposta a uno stimolo esterno, il nostro stato di default torna subito a riflettere e ad autoriflettere” (p. 166). La vita – scrivere un capitolo di Essere e tempo oppure pagare la rata del mutuo – ci distrae per qualche tempo da noi stessi, ma poi, inevitabilmente, “il nostro stato di default torna subito a riflettere e ad autoriflettere”. Torniamo in noi, cioè usciamo del mondo. Eccola l’ottava solitudine, una solitudine che dipende dal fatto che siamo inseparabili da questo stesso discorso interiore.

Rimane da chiedersi quale sia – ammesso che ve ne sia una – la ragione evolutiva per l’esistenza del DMN linguistico umano. Per Pennisi “la solitudine è uno stato metariflessivo continuo. Ma è anche una funzione biologica che integra e trascende quella sociale. […] Questo stato opera attraverso il linguaggio interiore. Un processo interno di reintegrazione semantica infinita delle nostre parole e di redisposizione originale permanente delle loro combinatorie sintattiche (p. 169). Per Pennisi “senza il contributo del cervello solitario anche la vita di relazione finirebbe col diventare vuota, piatta, insulsa e, in fin dei conti, inutile” (p. 171). È anche vero, però, che come ammette lo stesso Pennisi “la solitudine cerebrale si caratterizza per essere totalmente context free” (p. 170). La mente solitaria, come successe anche al povero Nietzsche, conduce all’isolamento, e alla sofferenza per quei pensieri che non c’è modo di arrestare. Il DMN porta, in sostanza, a quei “vortici della mente” di cui scriveva migliaia di anni fa Patañjali. Il linguaggio risolve problemi, ma forse ne produce di ancora maggiori. In effetti siamo i soli animali che si impegnano in pratiche, come quella dello yoga, che non mirano ad altro che a liberarci dal linguaggio.