Giappone / Kodoku-shi, la morte solitaria

Un settore di grande successo

Nell’estate del 2018 si è registrato in Giappone un caldo record, con temperature di oltre 40 gradi in diverse città. Mai così caldo da quando la nazione nipponica ha cominciato a farne statistiche nel 1946. Sotto quel clima rovente, però, c’è stato un settore che non si è mai fermato in tutta l’estate.

Questa professione si chiama in giapponese tokushu-seisō-gyōsha, detta per brevità tokusō, ovvero impresa di pulizia speciale. Si tratta di ripulire luoghi che sono stati teatro di incidenti o persino di omicidi. Ultimamente però la tokusō è molto richiesta per pulire case e appartamenti dove è avvenuta la cosiddetta kodoku-shi, la morte solitaria: i cadaveri vengono trovati, in genere molto tempo dopo il decesso, in condizioni inenarrabili e spesso all’interno di ambienti pieni zeppi di immondizia accumulata a volte fino ad altezza d’uomo. Immagino che rimaniate esterrefatti, ma addirittura nel vocabolario contemporaneo giapponese esiste già un termine specifico per designare queste case riempite di rifiuti: gomi-yashiki, letteralmente “dimora di immondizie”. Sembra che i poveri abitanti di quelle case vivessero barricati dietro pareti di barattoli e di spazzatura senza più avere alcuna relazione con gli altri esseri umani. Insomma, una versione adulta degli hikikomori, gli auto-reclusi giovanili. Queste persone vivono nella trascuratezza totale, quello che in inglese si definisce self-neglect, e muoiono in completa solitudine. È per questo che i loro cadaveri vengono trovati dopo giorni, a volte persino dopo settimane, in molti casi solo per via degli odori prodotti dalla loro decomposizione. Sono di solito i padroni di casa o i vicini a chiamare la polizia, e dopo il ritrovamento del cadavere tocca alla tokusō il compito di ripulire e risanare l’ambiente, spesso in tutta fretta, perché la situazione è insopportabile per la vita e il benessere dei vicini.

Tracce di una Kodoku-shi.

Gomi-yashiki, ovvero la dimora di immondizie.

L’estate, a partire dal mese di giugno, è il periodo in cui aumentano drammaticamente i casi di kodoku-shi in tutto il Giappone. Ci sono operatori di tokusō che hanno dovuto occuparsi addirittura di oltre cento casi solo nella scorsa estate.

Ogni operatore ha il suo modo di lavorare. C’è chi lavora da solo e chi in squadra, ma in genere, anche per via dell’efficienza, tutti seguono un metodo molto ordinato e razionale: prima va svuotato tutto ciò che c’è all’interno dell’abitazione (tonnellate di roba), poi si eliminano i forti odori e i residui di putrefazione dei cadaveri e ci si occupa degli altri danni provocati dall’incuria degli stessi abitanti, incuria che presumibilmente si è protratta per tanto tempo. Quindi, a un’impresa di tokusō si richiedono numerose conoscenze tecniche e qualifiche speciali, oltre che attrezzature specifiche, perché vengono impiegati tra le altre cose prodotti chimici ad alta pericolosità, estremamente tossici ma necessari per ripulire a fondo quegli ambienti devastati.

Un operatore di tokusō al lavoro.

Se questo è un uomo

Kumiko Kanno, una giovane giornalista free-lance (classe 1982), ha pubblicato all’inizio di quest’anno un impressionante libro intitolato Chō kodoku-shi shakai, (L’incredibile società della morte solitaria) dopo aver accompagnato per qualche tempo una impresa di tokusō nelle sue missioni e assistito di persona a queste operazioni di “pulizia speciale”. Il suo non è un saggio dallo sguardo scientifico e freddo, ma una sorta di letteratura non fiction capace di trasmettere una forte partecipazione empatica che alla fine i lettori non possono non condividere. Perché nella società giapponese di oggi, molti lettori scoprono di essere anch’essi potenzialmente a rischio di fare una simile fine, anche se al momento conducono una vita ben lontana da quelle condizioni. Questo timore è piuttosto diffuso e, a sorpresa, sembra colpire soprattutto i giovani. Emerge così la sorprendente fragilità di una delle società più ricche del mondo, come se al suo interno il Giappone si stesse sgretolando.

Copertina di Chō kodoku-shi shakai di Kumiko Kanno.

Kanno è entrata in molti luoghi di kodoku-shi al seguito di alcuni addetti di tokusō e descrive minuziosamente in prima persona tutto ciò che gli operatori di tokusō vedono, sentono e fanno. In ogni casa dove è avvenuta una morte solitaria, il primo elemento che colpisce gli operatori sono gli odori. Ti assalgono appena si apre la porta d’ingresso, è un’autentica aggressione ai sensi. Penetrano persino sotto la maschera antigas professionale che gli operatori indossano, appiccicandosi all’interno delle narici, alla pelle e ai capelli, oltre che sulla tuta da lavoro che li protegge.

Una volta entrati all’interno della casa, la visione che la giovane giornalista descrive va oltre ogni possibile immaginazione. In molti casi il pavimento non è più visibile tanto la casa è ingombra da tutto ciò che vi è stato accumulato, probabilmente nell’arco di anni: contenitori di cibo, montagne di pannoloni sporchi di escrementi, bottiglie di acqua minerale e di bibite riempite di urina, muffe cresciute ovunque, e innumerevoli insetti tra mosche, vermi e scarafaggi che scappano alla vista. Tutto questo con temperature sopra i 40 gradi e un tasso di umidità altissimo. Un autentico inferno. Kanno realizza con orrore che degli esseri umani hanno vissuto in quelle condizioni fino all’ultimo momento, appena pochi giorni prima dell’ingresso degli operatori. A questo punto, nel leggere le sue pagine, mi è scappato di domandarmi “se questo è un uomo…” Eppure non si tratta della descrizione di un lager totalitario, questa è una realtà che si verifica ormai quasi comunemente (a Tokyo circa 10 persone al giorno) in mezzo a una civiltà di pace, apparentemente ricca, accanto alle case dove altri cittadini conducono vite normalissime.

Ma è una realtà che quella società pacifica e ricca non può e non vuole permettere che si renda troppo pubblica. Allora ne vanno cancellate le tracce e per questo arrivano gli operatori di tokusō, oggi meglio definibili come “cancellatori di kodoku-shi”. Il loro compito è far sparire ogni traccia di quel tipo di vita e di morte, entrambe socialmente inammissibili. Detto così sembra un mestiere terribile, l’ultima invenzione della società della tecnica. E difatti lo è, ma come si coglie dalle pagine di Kanno, molti operatori di tokusō sono invece dotati di grande umanità e di forte capacità empatica verso degli sventurati che hanno lasciato questo mondo in completa solitudine. Alcuni addetti confessano di capire per esperienza, dalle tracce lasciate nelle case, come queste persone vivevano e come sono morte. Un nuovo ramo di archeologia contemporanea? Eppure non riesco a smettere di domardarmi “se questo è un uomo…”

Isolamento sociale

La kodoku-shi è diventata in questi ultimi anni un fenomeno più che inquietante in Giappone. Si dice che siano circa 30.000 le kodoku-shi ogni anno, ma in realtà potrebbero essere molto di più. Una incidenza analoga al tasso annuo di suicidi che ormai da decenni si registra in Giappone. Il fenomeno colpisce più gli uomini che le donne. Sembra che gli uomini giapponesi siano meno capaci di coltivare relazioni al di fuori dell’ambiente di lavoro.

L’aspetto incredibile è che le vittime non sono solo anziani, ma anche persone di mezza età e persino giovani. Inoltre non si tratta nemmeno di un fenomeno legato alla povertà. Ci sono stati casi di kodoku-shi di persone benestanti, con tanto di auto e appartamento di lusso. Né l’età, né la povertà, che sono sicuramente fattori importanti, sembrano essere elementi decisivi. Il fattore determinante è la mancanza di rapporti con altri esseri umani: l’isolamento sociale.

Oggi si stima che in Giappone circa 10 milioni di persone (poco meno del 10% della popolazione) sono a rischio di isolamento sociale, hanno cioè scarsissimi rapporti con altri esseri umani. Non hanno amici né frequentano più i parenti, e al massimo tengono animali domestici come gatti o tartarughe che non hanno bisogno di uscire. Perfino quando si tratta di questioni di vita o di morte, queste persone sono letteralmente incapaci di chiedere aiuto agli altri.

Si tratta in genere di individui solitari che, dopo aver subìto fallimenti sociali nel lavoro, nel matrimonio o in relazioni sentimentali, o dopo essere rimasti vedovi, o andati in pensione, si lasciano andare completamente cominciando a vivere in stato di self-neglect. Una sorta di cupa depressione, ma quando non si ha alcun supporto da altri esseri umani l’abbandono diventa totale e si finisce per vivere nella gomi-yashiki, barricati dietro muri d’immondizia. Una persona che vive in quelle condizioni si vergogna ulteriormente di se stessa e i rapporti umani si diradano ancora di più. Tutto questo avviene all’insaputa di tutti. Nessuno arriva a sapere che lui/lei vive in quel modo, isolato/a da tutti, fino alla sua morte. Sembra purtroppo che sia una condizione assai diffusa.

A questo punto saremmo inevitabilmente obbligati a reinterpretare il termine “società”, che fino a pochi decenni addietro significava compagnia o unione di persone; dobbiamo ammettere che la nostra società (almeno in Giappone) non sia più costituita da rapporti umani, bensì principalmente se non unicamente da rapporti economici, supportati da istituzioni e infrastrutture che cercano di mantenere le sembianze di una società così com’era una volta. Perché la vera sostanza di una società super-capitalista come quella giapponese è ormai ciò che da noi si chiama Muen-shakai, ovvero “società senza rapporti umani”, il che è un vero ossimoro. Essere sostenuti da una rete di conoscenze, di amici e parenti che si vogliono bene e si curano l’uno dell’altro… questa dimensione umanistica della società sembra ormai più che obsoleta e nemmeno più presa seriamente in considerazione come sostanza fondamentale nel mio paese. Come siamo arrivati a questo?

Le relazioni fatte a pezzi fuori e dentro le famiglie

Le relazioni umane nel Giappone del dopoguerra sono state fatte a pezzi sistematicamente sia all’esterno che all’interno della famiglia.

Fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, anche in Giappone la famiglia era composta da esponenti di almeno di tre generazioni diverse: nonni, genitori e figli. E ogni famiglia aveva legami stretti anche con i suoi vicini e con altri parenti. Diciamo che ogni casa era molto più aperta di oggi e frequentata anche da altri. Una casa aveva sempre al suo interno uno spazio più “pubblico” deputato ad accogliere gli ospiti, chiamato zashiki o kyaku-ma, quest’ultima significa in giapponese letteralmente “stanza per ospiti”.

Così, non solo nelle zone rurali ma anche in città, le famiglie non si chiudevano nella loro vita privata, come avviene oggi, ma si viveva molto di più con altre persone. Si condividevano molti momenti della propria vita con altri e si prendevano decisioni insieme a loro. In altre parole, le persone vivevano un vero senso comunitario.

Tutto questo fu fatto a pezzi dallo Stato che nel dopoguerra decise di puntare unicamente sullo sviluppo economico nel Giappone a discapito di tutto il resto. E se osserviamo gli ultimi settant’anni della storia del nostro paese, è un bell’osservatorio per capire in che modo e fino a che punto il capitalismo possa fare a pezzi le relazioni umane. In ogni paese industrializzato si sono verificati fenomeni simili, ma a mio avviso l’intensità e le conseguenze in Giappone sono particolarmente estreme.

La casa che isola

Nel dopoguerra, l’unità familiare standard in Giappone si è ridotta a quella struttura mononucleare chiamata kaku-kazoku, composta dai due genitori e pochi figli, come nella maggior parte dei paesi avanzati. Questo cambiamento, come fa notare l’architetto Riken Yamamoto nel suo libro Kenryoku no kūkan/Kūkan no kenryoku (“Lo spazio del potere/Il potere dello spazio”, 2015), più che da una rivoluzione del costume fu provocato e accelerato da una politica statale sulla modalità abitativa, con il chiaro disegno di creare una classe lavoratrice sana, capace e omogenea. Ma non solo.

Riken Yamamoto.

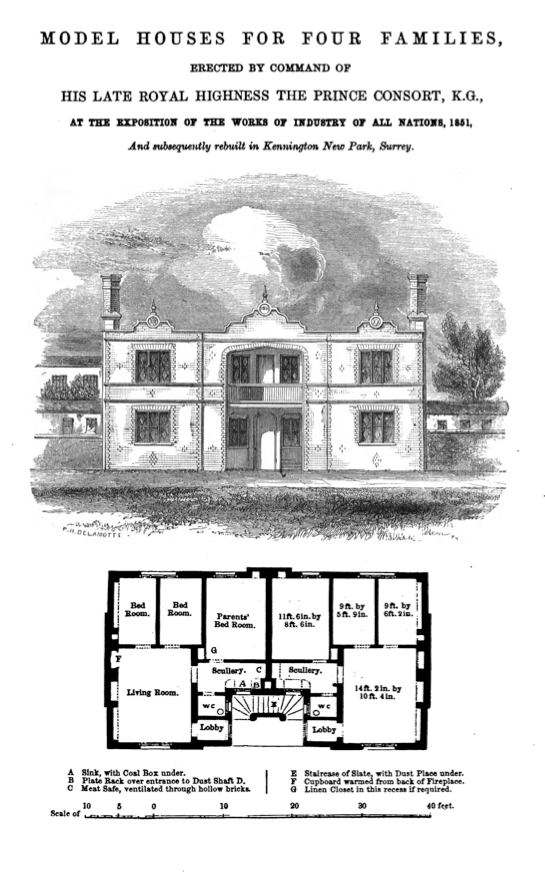

Venne introdotta su grande scala la stessa modalità abitativa (una famiglia = una casa) inventata in Occidente a metà dell’Ottocento per la classe lavoratrice che si andava allora formando, espressa nel famoso prototipo della casa per lavoratori di Principe Alberto e presentata all’Esposizione universale di Londra (Albert Cottage, progettato da Henry Roberts, 1851) o nel progetto della città operaia di Mulhouse (1855).

Albert Cottage, 1851.

Queste innovazioni non riguardavano solo la fornitura di abitazioni omogenee con la riduzione del nucleo familiare, quanto l’eliminazione di spazi “pubblici” dall’interno della casa. La casa diventava, così, uno spazio totalmente privato, ad esclusivo uso dei familiari e non prevedeva più spazi frequentati anche da altri. Fu un cambiamento epocale. Per noi uomini di oggi è una condizione così “normale” questo tipo di spazio domestico, che non ci soffermiamo mai sul suo significato, ma in realtà questo tipo di abitazione è nato da un’idea precisa del biopotere intento a disegnare le nostre vite fin nei minimi dettagli.

Poiché la nuova modalità abitativa “una famiglia = una casa” proteggeva in qualche modo la privacy (soprattutto quella sessuale), gli abitanti si mostrarono contenti e non hanno mai protestato, ma Yamamoto fa notare che il vero scopo dell’esclusione di spazi pubblici dalla casa era quello di privare gli abitanti di una dimensione sociopolitica (homo politicus), di occasioni e rapporti con gli altri. In questo modo si isolava ogni famiglia imprigionandola all’interno della propria casa (homo domesticus), per sedare ogni possibilità di rivolta da parte dei cittadini.

Un esempio di quartiere residenziale giapponese dove nonostante un’altissima densità abitativa, ogni casa è isolata e non c’è nessun senso comunitario.

La diffusione massiccia di questa modalità abitativa in Giappone, insieme alla dimensione spaziale delle case (generalmente molto minore rispetto a quelle occidentali), ha avuto un effetto devastante, cancellando molto efficacemente la maggior parte della rete sociale fatta di relazioni umane. Yamamoto descrive questa situazione con un grande senso di colpa in quanto architetto, perché gli architetti hanno fatto fin qui ben poco per destrutturare questa trappola così subdolamente progettata contro i cittadini.

“Imprigionati” nelle loro case, i cittadini moderni hanno perso gran parte della gestione degli “spazi comuni” (strade, piazze, ecc.) che sono poi diventati “spazi pubblici” gestiti dal pubblico, non più dunque “spazi di e per tutti”.

Famiglia rarefatta

In Giappone, anche all’interno della famiglia c’è stato in questi ultimi decenni un grosso sgretolamento delle relazioni umane.

Sotto l’enorme pressione della società capitalista, in molte di queste famiglie mononucleari il padre è talmente assorbito dal lavoro che è diventato un personaggio quasi assente. Trascorre pochissimo tempo con la famiglia e a volte è costretto a trasferirsi in sedi remote per volontà aziendale (tanshin-funin), anche per lunghi periodi. Inoltre molti figli frequentano fin da piccoli dei popolari corsi di doposcuola, chiamati juku, che sono ormai da decenni un settore economico importante del paese perché indispensabili per prepararsi ad affrontare gli spietati esami di ammissione delle scuole giapponesi, e quindi tornano tardi a casa. In molte famiglie è difficile persino riuscire a condividere i pasti. Anche questo fenomeno è riconosciuto con il suo termine specifico, ko-shoku.

All’interno di una casa, rigorosamente progettata per mantenere la privacy sessuale, dove si generano e allevano i figli come la forza lavoro di prossima generazione, le stesse famiglie non condividono più né il tempo né i pasti; in altre parole, non esercitano più da decenni le vere funzioni di una famiglia. E oggi, come conseguenza estrema ma logica di questa evoluzione, o piuttosto involuzione, della famiglia, il numero di persone che vivono sole è in forte aumento. Per i giapponesi di oggi, avere una famiglia sta diventando semplicemente un’opzione. Perché, semplicemente, molti non l’hanno mai vissuta nella forma che noi abbiamo conosciuto. E molti di quanti oggi vivono soli, di nuovo logicamente, moriranno anche soli.

Business nell’era della kodoku-shi

Il capitalismo è cinicamente creativo. Kanno elenca alla fine del suo libro una serie di nuovi business creati per “salvare” le persone coinvolte nelle kodoku-shi. Le “persone” sarebbero i solitari a rischio di kodoku-shi e i loro familiari che evidentemente si occupano di loro così malvolentieri. E in che modo intervengono questi business?

- Servizio di sorveglianza con dispositivi informatici e di intelligenza artificiale.

Oltre alla mappatura delle persone che vivono sole, esistono già vari servizi di sorveglianza che vigilano su di esse in maniera anche non invasiva, per esempio monitorando con intelligenza artificiale i consumi di elettricità delle abitazioni a rischio. Una volta rilevata un’anomalia, viene lanciato l’allarme e subito va qualcuno a verificare la situazione.

- Shū-katsu support (supporto a pagamento per chiudere una vita).

Quando i familiari non vogliono più occuparsi di un loro congiunto (soprattutto anziani), un’agenzia a pagamento si incarica di supportare la loro vita sotto tutti gli aspetti (rifornimento di cibo, cure mediche, sicurezza, ecc.), e alla loro morte di occuparsi della disposizione del corpo, del funerale, dell’inumazione, dell’abitazione e di tutti gli altri impicci lasciati dalle persone defunte. La cosa che fa inorridire è che spesso i familiari contattano queste agenzie quando le persone in questione sono ancora in vita, parlando di loro come se fossero già morte. Poiché queste agenzie sostituiscono in qualche modo la famiglia, lo shū-katsu support è considerato nell’ambito di una più ampia fornitura di servizi denominata rental family, famiglia in affitto, un settore che offre un’ampia gamma di servizi in sostituzione di una vera famiglia, incredibilmente già in voga nell’era della rarefazione della famiglia.

- Consulenza immobiliare e assicurazioni per kodoku-shi.

Poiché una kodoku-shi, la morte solitaria, provoca spesso ingenti danni all’immobile in questione, i proprietari hanno oggi a disposizione la polizza assicurativa per kodoku-shi, come anche un servizio di consulenza per la compravendita di immobili dove sono avvenute kodoku-shi.

- Ci sono però altri servizi, sia pubblici (amministrazioni locali) che privati (associazioni di volontari), che non solo forniscono supporto gratuito a chi vive da solo ma provano anche a tirare fuori queste persone dalla solitudine. Forse sono gli unici servizi svolti con puro intento umanitario.

Un invito incessante

Nel 1980 Samuel Beckett scrisse Rockaby (Dondolo), una breve pièce che mostra una donna “invecchiata prematuramente”, vestita interamente in nero, seduta immobile su una sedia a dondolo, la cui oscillazione è controllata meccanicamente. A parte l’unica parola “Ancòra” pronunciata tre volte da D (donna), il resto del testo è recitato da V (voce) che proviene dal di fuori, una fonte artificiale. Il testo sembra raccontare la fine di una donna e la voce sembra invitarla a compiere l’ultimo passo, ripetendo “tempo di smetterla…”

Rockaby (1981) con Billy Whitelaw, regia di Alan Schneider.

Ma se ricordiamo che nelle altre opere teatrali, o visive, di Beckett, scritte a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, ogni elemento tecnico (luci, audio, telecamera, ecc.) non è mai soltanto un’attrezzatura per produrre effetti scenici ma ha anche un significato allegorico, rappresentando la Tecnica che cerca di afferrare, addestrare e rinchiudere la vita umana – come le luci abbaglianti che simboleggiano uno sguardo trascendentale della Tecnica in Atto senza parole 1, in Giorni felici o in Commedia, lo sguardo meccanico in opere visive (Film, Di’ Joe, Quad, ecc.) o le voci senza corpo (riprodotto meccanicamente) che si rivolgono ai protagonisti muti (L’ultimo nastro di Krapp, Di’ Joe, ecc.) – allora anche Rockaby andrebbe interpretata in questo modo. Anzi, qui Beckett a mio parere compie un ulteriore passo in avanti. Non si accontenta più di “afferrare, addestrare e rinchiudere la vita umana”, ma la invita a compiere una morte solitaria. La pièce è un’unica formidabile messa in scena (a cominciare dall’invecchiamento prematuro e dal meccanismo per l’oscillazione della sedia) per convincere la donna che oramai è arrivata alla fine, che è il tempo di smetterla, di lasciarsi andare. La voce registrata sembra la voce della stessa D (donna), ma questo travestimento è nel repertorio di Beckett. In queste opere, come anche in alcune prose come Compagnia, la voce dalla sembianza umana è spesso la voce della Tecnica che s’insinua nella mente umana. È come se si volesse convincere la donna che tanto non c’è nessuno che vuole saperne di lei, sono tutti chiusi dentro se stessi, come è lei:

seduta alla finestra

quieta alla sua finestra

sua sola finestra

di fronte ad altre finestre

altre sole finestre

tutte le tende giù

nessuna su

solo la sua su

Il 6 luglio di quest’anno, a Kyoto, in Giappone, il regista teatrale Yasuki Fujita della compagnia ARICA ha messo in scena Rockaby in una versione molto particolare che non può non associarsi al fenomeno della kodoku-shi giapponese. Verso la fine della pièce la protagonista si alza e va ad aprire una tenda in fondo al palco, e di fronte allo sguardo stupito del pubblico si spalanca un enorme bovindo moderno che dà su un paesaggio urbano, con palazzi condominiali addossati gli uni agli altri e con tutte le finestre chiuse. La desolazione fu totale. Meglio di così non si poteva raccontare il vero meccanismo della kodoku-shi. Qualcuno parla di un lento suicidio, ma io penso che queste persone siano più precisamente invitate a morire dalla stessa società capitalista, indotte a considerarsi già “scadute”, come se la morte non avesse più alcun valore umanistico ma fosse solo una faccenda puramente materiale. Come la voce di Roccaby, la Tecnica invita circa 100.000 giapponesi a rischio di solitudine sociale a chiudere la loro vita in questa maniera, sussurrando loro in continuazione “Tempo di smetterla…”, e riuscendo a mandarne all’altro mondo più di 30.000 ogni anno.