Architettura come poema civile / La rivolta di Aldo Rossi e Guido Canella

La bella mostra Aldo Rossi. L’architetto e le città dedicata dal Maxxi di Roma ad Aldo Rossi è stata per me un appassionato incontro con la poetica di un maestro amato fin dai miei primi anni di formazione, alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, dove frequentavo il laboratorio di progettazione di un altro grande maestro: Guido Canella.

Aldo Rossi e Guido Canella: a ragione ritenuti gli ultimi esponenti della “Scuola di Milano”, che dagli inizi del secolo scorso vanta straordinarie poetiche (Ponti, Muzio, Asnago e Vender, Bottoni, Figini e Pollini, Terragni, Gardella, Albini, BBPR e molti altri).

Due personalità molto diverse, unite da un’amicizia durata tutta la vita e dal comune giovanile impegno; divergenti nelle poetiche e negli intendimenti che le sorressero.

Oggi, a distanza di molti anni, posso dire di avere, credo, compreso la poetica di entrambi, che divenne subito impegno morale, indissolubilmente connesso alla vicenda espressiva.

Dopo la laurea ho avuto la fortuna di far parte della redazione della rivista Hinterland diretta da Guido Canella. Non ho purtroppo avuto modo di conoscere Aldo Rossi, che dopo la sospensione per “illeciti didattici” (che investì anche Canella e tutto il Consiglio di Facoltà) decise di insegnare altrove (IUAV, Politecnico di Zurigo, prestigiose università americane). Ma in quei primi anni post laurea, oltre ai rituali ed emozionati pellegrinaggi alle architetture dell’hinterland costruite da Canella, cominciavo ad amare le prime architetture costruite e le tante disegnate da Rossi, stupendomi ogni volta della lirica drammaticità del linguaggio delle sue opere, anche se ignoravo i postulati teorici del suo fare architettura. In quei primi anni Settanta, o si era “canelliani” o “rossiani” e i due modi risultavano per molti aspetti divergenti e inconciliabili: due modi intellettuali e figurativi opposti, quasi che, come ricorda Borges, ogni uomo non possa che essere aristotelico o platonico.

E proprio a questi due modi si riferiva Idea e Conoscenza, la mostra curata da Canella per la XVI Triennale di Milano del 1981, che mi volle come collaboratrice: per la sezione Conoscenza Canella affidò a Roberto Gabetti e Aimaro Isola il compito di rappresentare con una installazione, che teatralmente dava conto di un novecentesco cantiere, la complessità di saperi che concorrono alla costruzione di una opera di architettura.

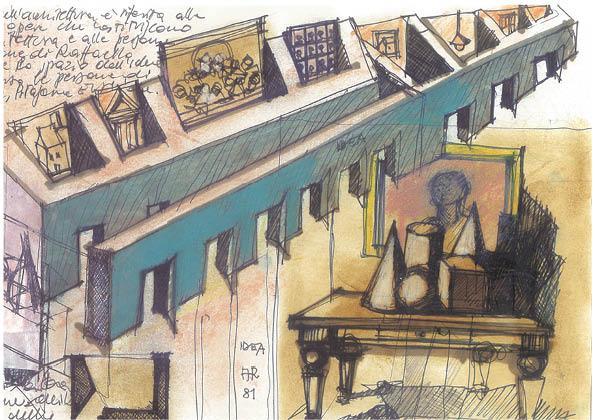

Per la sezione Idea Canella chiamò Rossi, amico e sodale, che volle rappresentare “illuministicamente” e figurativamente con un allestimento la ragione prima del fare architettura: “un muro con parecchie porte, da ogni porta si accede ad un corridoio e da questo ad una sola stanza. Nella stanza vi è l’oggetto ricercato… Questo percorso che ha richiami archeologici e psicologici, ed è la forma di un mito…” (in Aldo Rossi, Architetture 1959-1987, a cura di Alberto Ferlenga, Electa, Milano, 1987). Nella camera era collocata la riproduzione della Scuola d’Atene di Raffaello, alla cui “concezione sublime” si era ispirato Boullée per il progetto di Biblioteca pubblica. Davanti al cartone il modello di Villa Emo di Palladio; tra l’“azzurro del cielo” delle pareti del percorso, pochi solidi geometrici accostati suggerivano i modi del comporre con luce e geometria.

Così, allegoricamente, Rossi dava rappresentazione dell’orizzonte della propria poetica.

Fu per me l’introduzione a un mondo sconosciuto, cui sentivo di poter aderire “sentimentalmente”.

Aldo Rossi, Studio per l’allestimento della sezione Architettura/Idea della mostra Idea e Conoscenza della XVI Triennale di Milano, diretta da Guido Canella, 1981.

Veniamo ai termini del confronto. Sulla città e sui modi di intervenire nel suo corpo: la città è per Canella un organismo complesso, un “organismo vivente”, per riprendere i termini definettiani che Guido amava citare: in questo corpo delicato è lecito agire “caso per caso”, attraverso la conoscenza delle ragioni culturali e strutturali che hanno determinato la sua storia e la sua forma; solo questo faticoso processo può legittimare riconnessioni e riabilitazioni, capaci di attivare sinergie di funzioni e comportamenti, rendere possibili nuovi continuum fisici e orientare il linguaggio dell’architettura, cui è affidato il compito di prefigurare nuovi modi di vita collettiva; agli edifici pubblici, che innervano questa nuova complessa geografia urbana, è affidato il compito di caposaldi: qui le funzioni si contaminano sovrapponendosi, e alla figurazione, a forte caratura espressiva, è affidato il compito di rappresentare la trasformazione innescata.

Rossi precocemente indaga, in molti saggi e nel bellissimo L’architettura della città (Marsilio, Padova,1966), che divenne e ancora è un testo cult, le ragioni dei fatti urbani intesi come “fatti d’arte”, che danno rappresentazione della vita civile: nella storia costruita della città l’architetto troverà le ragioni strutturali ed estetiche dell’”analogia”, che di fatto è meditazione conoscitiva sui materiali del passato. La figurazione deve dare rappresentazione di ciò che di eterno vive e vivrà nella città; e ne darà conto adottando forme “realiste e popolari”, cioè forme riconoscibili, che solo un giudizio superficiale può considerare geometrie elementari; forme che consentano a una comunità di riconoscere negli edifici e nei luoghi della città valori civili, sentimenti di comune appartenenza a una koinè culturale e spirituale. La teoria dell’analogia nasce dunque da un lutto: la perdita della dimensione monumentale e rappresentativa dell’architettura. È il lutto che sospinge il desiderio, il desiderio di creare paesaggi di memoria e di realtà.

Per entrambi i maestri la figurazione è espressione di coscienza civile, ma la declinazione del concetto di tipologia e quello di funzione si chiariscono attraverso percorsi intellettuali divergenti: per Canella, allievo difficile di Rogers – come lui stesso amava ricordare – la tipologia – storicamente un’invariante della morfologia urbana – è un “dispositivo”, un propellente capace di innescare nuovi comportamenti: ecco allora il “municipio promiscuo”, la “scuola incubatrice”, la “piazza confinata”, la “stazione cerniera”, il “sistema teatro – museo”, dove l’architettura pratica l’intreccio e la sovrapposizione di funzioni, mette in sinergia spazi e risorse, divenendo pamphlet, saggio costruito: la figurazione, parlante e spesso turrita, narra della propria drammaturgia sperimentale, che accomuna scuole, municipi, case nel tipo amato del “teatro improprio”.

In L’architettura della città Rossi sostiene: “è evidente che ogni cosa ha una sua funzione a cui dovrebbe rispondere ma la cosa non finisce lì perché le funzioni variano nel tempo… Questa libertà della tipologia, una volta stabilita, come forma mi ha sempre affascinato. Ne scaturisce l’ipotesi di una teoria della progettazione architettonica dove gli elementi sono prefissati, formalmente definiti, ma dove il significato che ne scaturisce al termine dell’operazione è il senso autentico, imprevisto, originale della ricerca. Esso è un progetto.”

I moduli “elementari” dell’architettura di Rossi sono, volta a volta, il mercato, il teatro, la villa, lo stoa, la torre, il timpano, la colonna, il portale, la cabina – dolce memoria di estati giovanili – la palafitta, il faro, la capanna dei pescatori, il corral, la cascina, la corte, la casa a ballatoio fino all’impossibile “stanza con strapiombo”, progetto che si misura con la morte e che ha forse sorretto la lignea struggente figurazione della Cappella Molteni a Giussano: figure che si imprimono nella memoria e si intrecciano con l’autobiografia.

Mentre Rossi scrive L’Architettura della città, dove diacronicamente si occupa di fatti urbani, storicizzando, e mettendo nel contempo in campo questioni che descrivono l’orizzonte al quale destinare la sua personale poetica; Canella raccoglie in Il sistema teatrale a Milano (Dedalo, Bari, 1966) esiti in fieri del laboratorio universitario di progettazione applicato al contesto milanese, e più in generale al tema complesso del rapporto tra drammaturgia e architettura.

Vista della Piazza del Municipio di Segrate, Milano: sullo sfondo il Municipio progettato da Guido Canella, 1963-66; in primo piano e nell’immagine a destra: Aldo Rossi, Monumento ai Partigiani, 1963-65.

E poi nel tempo, dalle pagine bellissime di Casabella Continuità diretta da Rogers, Rossi e Canella, individuano le proprie affinità elettive: a ritroso Rossi risale da Mies van der Rohe a Loos, considerato per poetica e posizione ideale quasi un alter ego, fino ad Antonelli, a Schinkel e a Boullée; e Canella dal Costruttivismo russo, alla Scuola di Amsterdam e a Berlage (amatissimo anche da Rossi), ai maestri dell’Espressionismo Behrens, Poelzig, Taut, Schumacher, e poi, all’origine della modernità, a Ledoux. E proprio il giudizio sul portato innovativo degli illuministi francesi – gli architetti rivoluzionari di Kaufmann – ci dice quanto divergenti siano stati i nuclei ideativi dell’uno e dell’altro: Rossi amando il classicismo astorico e metafisico di Boullée, il suo “razionalismo esaltato” che sottomette la funzione all’apodittica figurazione, condannandola alla irrealtà; Canella che nel proteiforme illuminismo di Ledoux riconosce una contaminazione romantico – realista, che piega la figurazione al progetto di riforma fisiocratica della campagna messo in campo dalla monarchia alle soglie della Rivoluzione.

Persino i viaggi e i luoghi amati appaiono in questo confronto a posteriori, tappe di un percorso di formazione: primo fra tutti il viaggio in Unione Sovietica, moderno grand tour per gli intellettuali comunisti dell’epoca, si imprime nella coscienza e negli occhi dei due maestri in modo opposto: Rossi rimane affascinato dalla grandiosità dei grattacieli di epoca staliniana, che trapuntano misurandola la smisurata città: “Detestavo l’estetismo modernista come quello di ogni revival formalista. Per questo ho detto che l’esperienza dell’architettura sovietica mi era servita a spazzare via ogni retaggio piccolo borghese dell’architettura moderna”, scrive nell’Autobiografia scientifica (Pratiche Editrice, Parma,1990); Canella visita gli abbandonati lasciti del Costruttivismo eroico degli anni Venti, case comuni, rimesse, palazzi della cultura e club operai, che condensano in sintassi ruvide e affabulanti i sogni nati con la Rivoluzione d’Ottobre.

Poi, dopo la sospensione dal Politecnico, per Rossi l’orizzonte di riferimento si sposta dalla Spagna all’America, alle case bianche del New England, ai docks di New York e ai fari sull’Oceano, alla tettonica massiccia di Richardson e a quella romantica di Sullivan e agli scanditi partiti di facciata degli architetti della Scuola di Chicago, al neopalladianesimo soprattutto, scelto dalla democrazia del Nuovo Mondo come linguaggio attraverso cui rappresentare i valori della sua cultura civica.

Canella invece viaggia per l’America Latina, per vedere con i propri occhi le architetture di Oscar Niemeyer e Lucio Costa, di Clorindo Testa, di Alfonso E. Reidy, di Eladio Dieste, di Rogelio Salmona, di Carlos Raul Villanueva, della Bo Bardi, quelle poetiche che, pur nelle differenti declinazioni regionali, dirottano il linguaggio della modernità verso una maggiore libertà espressiva, che ingloba elementi di paesaggio e si misura con la cultura contestuale, così da vivificare la versione allora corrente dell’International Style attraverso la trasposizione della conoscenza in intuizione, della tecnica in poesia, della morale in sentimento, della ragione in fantasia…

“Razionalismo esaltato” vs “espressionismo felice” dice, amandoli entrambi, Antonio Monestiroli (in Il mondo di Aldo Rossi, Lettera ventidue, Siracusa, 2016); classicismo vs espressionismo è definizione ricorrente e condivisibile: per Rossi l’architettura non può che essere la scena fissa della vita degli uomini, l’immutabile teatro dell’esistenza, popolato delle figure della storia, pervase da un classicismo che, nel tempo, abbandona la purezza delle prime opere per farsi giocoso, intenerito tributo al domestico – come nelle sognanti case dell’IBA a Berlino –, surreale monumento urbano e poetica reinvenzione.

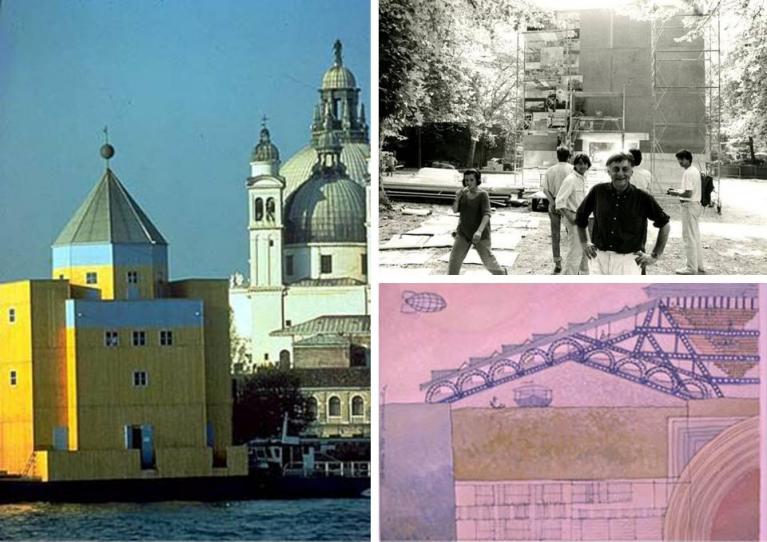

Aldo Rossi, Teatro del mondo, Biennale di Venezia, 1979-80. In alto: Aldo Rossi ritratto durante il montaggio degli archi monumentali della mostra Progetto Venezia, Biennale di Venezia, 1985. Guido Canella, Progetto per il Ponte dell’Accademia con teatro della Pittura, Venezia, 1985.

Tra le tante immagini che mi assediano ne ricordo solo due: l’ingresso del Teatro del Mondo in Laguna per la Biennale di Venezia del 1980, dove l’azzurro prisma ottagonale di copertura sfida con grazia perentoria la Mole della Salute; il metafisico portale di ingresso alla Biennale del 1985, dove fu planetario il successo di “Progetto Venezia”, la chiamata di Rossi agli architetti del mondo a pronunciarsi su temi strategici per la città e per il suo entroterra: nella foto il suo volto parla di gioiosa esaltazione, forse per la conquistata certezza che l’architettura avrebbe potuto resistere a qualsiasi attacco se avesse mantenuto saldo il rapporto tra le forme e la vita. A quella chiamata rispose anche Canella con uno dei suoi progetti più belli, il Ponte dell’Accademia: un’incastellatura di ferro azzurra, dove la struttura è anche festosa decorazione, sospinge in quota un’ardita cavea, costruendo il “teatro della pittura”, destinato ad accogliere il pubblico di reading e performance connessi all’attività dell’Accademia.

In merito all’espressionismo, Canella riteneva che esso, storicamente contestualizzato, rappresenta sempre una deriva estremizzata del classicismo; e quando, pubblicamente e timidamente gli chiesi se non pensava che l’architettura italiana dovesse di necessità fare i conti con il Mediterraneo, con la sua intrinseca classicità, popolata di forme auliche, che anche nella dimensione vernacolare fanno affiorare un pathos limpido e monumentale (Le Corbusier le ha disegnate e ricordate per tutta la vita), mi rispose che, all’oggi, si può essere classici solo per “deroga”, cioè contaminando i sintagmi classicisti con l’apporto vivificante di una figurazione concitata ed espressiva; si può essere classici, insomma, solo professando una lingua impura come lo sono state quella di Gadda e Pasolini…

E ancora, sul processo del fare architettura: nella Autobiografia scientifica Rossi lo definisce una liturgia ripetitiva e necessaria: “Se dovessi parlare oggi dell’architettura, direi che è piuttosto un rito che una creatività; perché conosco pienamente le amarezze e il conforto del rito”. Per Canella fare architettura era un processo conoscitivo, un innesco laborioso, un personale processo di trasfigurazione delle componenti del reale in figure e tecniche, un “trasumanar e organizzar” da poeta civile.

Porre a confronto le loro architetture è impossibile, oltre che inutile; mi piace solo ricordare qui il modo in cui i due autori hanno trattato il personalissimo tema della “villa sul lago”, che essendo profondamente intrecciato alle loro vite costituisce un possibile sintetico ritratto della loro personalità creativa: ossessionata dal ritmo delle colonne ottagone in partitura sovrapposta, come il reperto di un tempio o di una monumentale sepoltura, quella costruita da Rossi per la Famiglia Alessi a Verbania; contratta in un inviluppo di coniche, come una cappella di Sacro Monte, con riferimenti melnikoviani ed anche déco quella costruita da Canella a Meina, sempre sul Lago Maggiore, per la sua famiglia. In tutte e due nessuna concessione in pianta a spazialismi o fluidità, ma impianto bloccato, come è da tradizione.

Aldo Rossi, Villa Alessi, Verbania, 1989: il fronte verso il lago e vista dello studio. Guido Canella, Casa unifamiliare, Meina, Novara, 1973: vista da sud est e sala da pranzo.

Da ultimo vorrei confrontare i modi del disegno, entrambi bellissimi: acuminato e perentorio (la definizione è di Canella) quello di Rossi, ma anche felice e struggente di cieli stupefatti, belli come quelli del Tiepolo, di ombre dechirichiane, di teste di cavallo e San Carloni, di oggetti amati e disegnati (caffettiere, tavoli, armadi che sono modelli di architetture possibili), di montaggi dove il vero e il desiderato si sovrappongono in composizioni di rinascimentale, eppure moderna, perfezione; meditante e indagatore il disegno di Canella, tentativo di sintesi a priori o di consuntivo a posteriori, sostanziato dall’impurità di colori torbidi e muschiosi da manierista lombardo.

Il linguaggio di Rossi non poteva non fare scuola: per molti anni la Tendenza consacrata in occasione della Triennale del 1973 con il titolo Architettura razionale, diretta dal Maestro, ha raccolto architetti che si riconoscevano nella sua ricerca della “ragione” ultima dell’architettura; altri vi aderirono superficialmente imitando la sua inimitabile figurazione: verso di essi Rossi mostrò sempre un’affettuosa indulgenza. Canella invece, che pure formò molte generazioni di architetti, in laboratori di progetto sperimentali, che convogliavano verso il progetto molteplici discipline, non creò mai una scuola; in una bella e fulminante intervista (visibile su you tube) Canella dice di non essersi mai considerato maestro, ma allievo, perché la pratica della didattica era per lui continua e necessaria acquisizione di conoscenza, prolungamento di un esistenziale percorso di formazione.

Al di là delle divergenze intellettuali e della divaricazione delle rispettive poetiche, Rossi e Canella, ultimi maestri della Scuola di Milano, sono due “lombardi in rivolta” – come i poeti e letterati di Dante Isella –, animati da un’ansia morale trasposta in “strenuo esercizio dello stile”, che per entrambi ha significato opposizione all’omologazione ideologica e formale e necessità di aprire una prospettiva al realismo in Architettura, inteso come assunzione di responsabilità critica e rappresentativa nella città e nella società.

Percorsi intellettuali i cui esiti fanno riflettere; opere che profondamente commuovono.