Trent'anni dopo / Sarajevo mon amour

Ricordi e testimonianze, interviste e pagine di storia, diari pubblici e sogni privati, referti dei patologi e resoconti dei summit internazionali, intercettazioni telefoniche, aneddoti e barzellette. È un materiale ciclopico il filo che unisce vittime e carnefici, politici e giornalisti, storici e spie, magistrati e scrittori che danno vita a un coro che insegue e racconta gli avvenimenti: dalla disgregazione della Jugoslavia all’assedio di Sarajevo, dalla mattanza di Srebrenica alla guerra del Kosovo. Ultima puntata di un conflitto, un infinito work in progress, che ha segnato la storia europea di fine Novecento.

Con Maledetta Sarajevo. Viaggio nella guerra dei trent’anni. Il Vietnam d’Europa (Neri Pozza 2022, p. 397), Francesco Battistini, inviato speciale del Corriere della Sera e Marzio G. Mian, autore di reportage da mezzo mondo, tornano sulle tracce di una storia che hanno vissuto e documentato, alla quale hanno partecipato in prima persona. Ai tempi del conflitto inter-jugoslavo non c’era ancora internet, l’informazione era legata alle agenzie – ieri come oggi nella guerra dell’Ucraina la più attendibile è sempre la Reuters –, ai radioamatori, decisivi nella difesa di Vukovar, ai giornalisti che hanno rischiato e osato. E hanno fatto la differenza.

Nello smascherare, giorno per giorno, le manipolazioni dei vari ministeri dell’informazione che diffondevano i loro scenari paranoici, le ricostruzioni storiografiche che volevano convincere e convincersi che la Jugoslavia era solo una “creatura stregata” del “secolo breve”, 1918-1989, destinata a sparire in una carneficina, le dichiarazioni dei politici sempre double face, una versione in inglese e un’altra in serbocroato. Nella scoperta degli uomini torturati dietro il filo spinato, delle fosse comuni, delle case bordello dove avvenivano omicidi e stupri.

Per molti, italiani ma non solo, seguire la guerra in Bosnia, viverla sulla propria pelle insieme ai cittadini di Sarajevo, aiutare chi era profugo, adottare chi era rimasto orfano era diventata una missione civile. Per una generazione di giovani il volontariato in Bosnia ha coinciso con la scoperta della politica. Anche per la vicinanza geografica delle due sponde dell’Adriatico scambi e progetti, relazioni e amori durano ancora.

Il testo è percorso da una sfumatura di nostalgia per il lavoro avventuroso e rischioso – moltissimi i giornalisti locali e internazionali uccisi – degli inviati rispetto al dopo, all’informazione embedded. Intanto, l’evento bellico in corso in Ucraina rimescola, ancora una volta, le carte mediatiche, la censura, il tentativo di impedire la comunicazione online produce il ritorno a modalità superate, ma soprattutto rende di nuovo essenziale la presenza sul campo.

Nel “caso jugoslavo” l’informazione ha svolto un ruolo cruciale. L’incubazione del conflitto armato è stata preceduta da un decennio, segnato simbolicamente dalla morte di Tito avvenuta nel 1980, di “guerra delle parole”. Gradualmente, ma inesorabilmente, ogni redazione mista – la carta stampata alternava pagine in caratteri latini al cirillico, la televisione aveva canali nazionali e federali – è stata dilaniata per anni tra chi si preparava allo scontro tra le diverse nazionalità e chi invece credeva nella possibilità di una terza Jugoslavia democratica.

Al ritmo di un giallo, Maledetta Sarajevo, con un appassionante montaggio di punti di vista, conduce il lettore nel groviglio balcanico, tra Grande storia e racconti di dettagli che illuminano il contesto.

“Sulle strade d’accesso alla città, da giorni ci sono i check-point piazzati dai militanti del Partito democratico serbo fondato da Radovan Karadžić; nel quartiere serbo di Grbavica, il traffico è sempre bloccato. E quella faccenda del latte? Due giorni fa, Slobo aspettava in albergo il vecchio Hekmet con le gamelle, ma stranamente il contadino non si vedeva. Allora aveva chiesto a Hilmo come mai. 'L'hanno fermato degli uomini con il passamontagna. Gli hanno ordinato solamente: Vecchio, torna a casa! Non sai che è cominciata la guerra? E lui: La guerra? Che guerra? Ma siete scemi! Lo so che siete della tv, di quel programma dove fanno gli scherzi!'”.

Il latte non arriverà più, l’impensabile diventa realtà, l’assedio di Sarajevo inizia il 6 aprile 1992. Durerà quarantatré mesi. L’albergo, l’Holiday Inn, si trasformerà nel rifugio dei giornalisti, la sua architettura sforacchiata e bombardata in diretta tivù, diventerà un simbolo. Dalla città occupata non si potrà più uscire, la popolazione è prigioniera nei quartieri, la società civile risponde affollando cinema e teatri, concerti e mostre (cfr. Andrea Caira, Arianna Cavigioli, La resistenza oltre le armi. Sarajevo 1992-1996, Mimesis 2021).

Il 2 maggio 1992 il quartiere di Grbavica, occupato dalle forze dell’esercito e dalle milizie serbe, viene isolato dal resto della città − rimarrà un’enclave per tre anni e mezzo, fino all’accordo di Dayton, quando Grbavica verrà pacificamente reintegrata a Sarajevo. Che cosa in quel lasso di tempo vi è accaduto è un argomento del quale nessuna delle parti coinvolte nel conflitto ha voglia di parlare. Il poeta e scrittore Damir Ovčina inventa una lingua tutta ellissi per raccontare che cosa capita al protagonista che finisce per sbaglio nel quartiere: non ha una fede religiosa, ricorda però qualcosa di una preghiera musulmana che sussurra durante le sepolture. Kad sam bio hodža, titolo di un libro non ancora tradotto in italiano, allude a questo suo ruolo, hodža è il ministro di culto musulmano.

Ma tutti gli abitanti della città sono ostaggi tra i due fuochi, quello serbo che spara dalle colline, quello musulmano che per resistere non può permettere la fuga dei civili. Il copione della pulizia etnica è stato già messo in atto nella Bosnia orientale con “eccessi di violenza” che hanno terrorizzato e decimato la popolazione. Interpretazioni storiografiche e psicoanalitiche si sono arrovellate per anni alla ricerca delle ragioni di quel “gusto di uccidere” così presente nelle pagine letterarie della seconda Jugoslavia (1945-1991).

Ricostruzioni utili a contestualizzare storicamente il dilemma della responsabilità, individuale e giuridica, e della colpa, morale e collettiva, emergono dai processi del Tribunale dell’Aia. Dove l’imputato Radovan Karadžić, figura insieme mitica e criminale, avrà una visibilità eccezionale.

Battistini e Mian hanno aggirato a lungo gli intralci e i rallentamenti delle formalità burocratiche e riescono così nel loro intento di intervistarlo. Condannato all’ergastolo, ora è in una cella della Woodstock d’Europa, l'isola di Wight. È arrivato nel carcere di Albany nel 2021, dalla prigione di Scheveningen, quando, con la fine dell’attività del Tribunale, inizia lo smistamento dei detenuti. Karadžić ribadisce la sua “verità”: il popolo serbo minacciato ovunque, in pericolo al di là del fiume Drina, “i turchi che ci vogliono tagliare la gola”. La sua personalità istrionica e megalomane, granguignolesca e spietata ripropone tutti gli interrogativi sul timing politico, sulle responsabilità internazionali, sull’incapacità dei leader di opposizione di trasformare la resistenza alla guerra in un movimento capace di unire le diverse nazionalità jugoslave.

Inquieta evocare l’importanza della personalità “maligna” (cfr. Aggressione maligna: Adolf Hitler, un caso clinico di necrofilia in Erich Fromm, Anatomia della distruttività umana), inquieta evocare il conflitto balcanico mentre in Europa è in atto un’altra guerra. Anche perché le caratteristiche di quel farsi bellico durato quasi dieci anni hanno rappresentato un “modello” – il ricorso a idealità politiche del passato, la popolazione civile come target, la presenza diffusa di ogni tipo di media, scontro tra modernità e tradizione, tra città e campagna, tra populismo e occidentalismo – per quelle che sono state definite le ‘nuove guerre’. Il ‘caso jugoslavo’ ha segnato profondamente le forme della violenza nella nostra età contemporanea e ha riportato la guerra in Europa.

Nel frattempo l’evento bellico è di nuovo parte dell’immaginario. Le librerie di Londra, Berlino, Parigi, Roma espongono in vetrina da tempo un numero sempre maggiore di testi dedicati alla guerra. Dopo l’indimenticabile ’89 e la fine della guerra fredda in Europa l’argomento era quasi un tabù.

Infine, Maledetta Sarajevo ha quel capitolo che non vorremmo leggere: Srebrenica. Le coincidenze, i casi, gli effetti domino che permettono, nel luglio 1995, di organizzare ed eseguire in fretta, in gran fretta, l’uccisione di ottomila persone – il romanzo documentario di Ivica Đikić, Metodo Srebrenica, (trad. di Silvio Ferrari, Bottega Errante 2020) ricostruisce la catena di comando che lo ha reso possibile.

Anche chi ascoltava le deposizioni all’Aia – c’era sempre uno psicologo per assistere non solamente i testimoni, ma anche i magistrati e chi per anni ha svolto il lavoro di traduzione dei racconti dei sopravvissuti – sentiva il bisogno di riaversi dall’orrore. “Raccontano che il primo presidente della corte dell’Aia, l’italiano Antonio Cassese, appena possibile usciva a prendere aria e attraversava la capitale olandese a piedi fino a contemplare in silenzio la lapide del filosofo Spinoza o andava a respirare al Mauritshuis per ammirare Jan Vermeer e la famosa Ragazza con l’orecchino”.

“La Natura li ha sepolti”, afferma Irvin che ha deciso di tornare a Srebrenica da cui era partito a cinque anni. È “diventato un ricostruttore di pace”. Con le sue mani Irvin sta costruendo la “sua città”, un borgo di casette di pietra e legno tradizionali. “L’unico modo di chiudere una guerra è quello di ricostruire, e questo è il compito della mia generazione. Quando qualcosa ti viene distrutto, che sia una casa, l’infanzia o la tua famiglia, dentro hai tanta rabbia, forse anche odio. Ma dentro abbiamo anche un potere incredibile di trasformare il dolore in azione. Si mette un piede davanti all’altro e si riparte”.

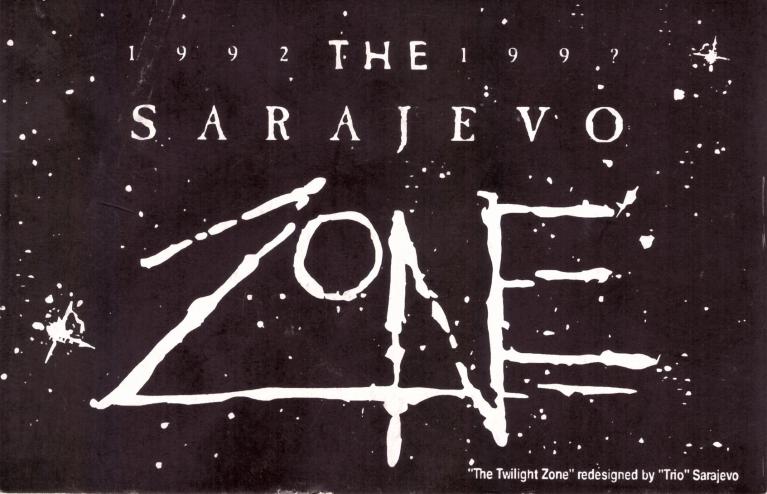

Le immagini che accompagnano il testo sono le cartoline create durante l’assedio dal Trio Design.