L'attenzione / Una disattenzione volontaria: il romanzo della fine di Moravia

Archiviata e passata sotto silenzio una ricorrenza certo minore quale quella dei centodieci anni dalla nascita, sulla figura di Alberto Moravia non si sa più bene come esprimersi: fare di quel convitato di pietra al tavolo della letteratura italiana, di quell’assente ingombrante e incombente un comune scocciatore è stato un passo che molti hanno compiuto senz’alcuna remora, anzi con la soddisfazione e l’agio degli spregiatori di monumenti che siano a libro paga dell’amministrazione. Negli ultimi due decenni, perciò, a fronte di rarissime e felici eccezioni come quella più recente di Matteo Marchesini, innumerevoli anti-moraviani o a-moraviani sono sembrati passarsi la palla e procedere verso la più scontata delle mete, specialmente in quel mondo di mezzo sub- o para-accademico della critica online, nel quale ogni stanco soprassalto iconoclastico continua a riscuotere facili applausi.

Per la precisione, non si sa su che cosa, ancor più che come, esprimersi, perché non è tornando a ragionare sul Moravia più classico che si possa pensare di instillare il dubbio o determinare un ripensamento: per chi abbia l’ardire di contrapporsi alle idee ricevute e dominanti, i materiali non mancano; più utile dare un’occhiata preliminare a ciò che dal canone moraviano è rimasto fuori, un po’ per pigrizia critica e un po’ per un’oggettiva difficoltà a uniformare in un’ipotesi esplicativa le opere escluse e quelle già messe a scaffale. Nihil novi, se è vero che fu l’illustre Luigi Baldacci, quasi in solitaria, a ravvisare più di trent’anni fa “vertici di virtuosismo mimetico, quasi una pop art letteraria” in quelle tarde raccolte di racconti che sono L’automa (1962), il Paradiso (1970) e Boh (1976): l’occasione era quella degli ottant’anni dello scrittore, in un 1987 in cui, letterariamente, non eravamo “ancora usciti dalla sua era”. Certezza del critico fiorentino o suo semplice peccato di wishful thinking? Forse, è il tempo stesso a reagire a costrizioni di questo genere, occultando ciò che agisce da zavorra, più che da radice, e che ostacola la libera e leggera prosecuzione di una storia letteraria de-moravizzata. Una sola decade, infatti, sarebbe bastata per spingere lo stesso Baldacci a concludere, dalle colonne del “Corriere della Sera” del febbraio del 1997, che lo scrittore, ormai scomparso, era stato “messo al bando per colpa del suo stile di plastica, anche se noi pensiamo che quel suo stile sia stato una perfetta mimesi dei sistemi di produzione della civiltà industriale e costituisca pertanto un fenomeno di grande interesse”: un breve carotaggio del terreno moraviano sul versante in cui esso si presenti più smosso e non mai realmente assestato potrebbe servire a verificare se e quanto del Moravia “minore” sia idoneo a supportare la necessità di un aggiornamento della discussione più globale sulla sua opera.

"Dunque, a quanto sembrava, l’inautentico era nell’azione stessa nel momento in cui si agiva. E dunque, ancora una volta, l'inautentico si rivelava nel cuore medesimo delle cose, nella loro composizione, cioè nella materia stessa di cui era fatta la realtà. E non si poteva agire che in maniera inautentica, come probabilmente non si potevano scrivere che dei romanzi inautentici, dal momento che un romanzo senza azione non era un romanzo. Ma tra l'azione del romanzo e l'azione nella realtà, c'era questa differenza; che nella realtà l'azione, anche se inautentica, "funzionava"; mentre invece un romanzo inautentico era un brutto romanzo e non "funzionava": così, per bocca del narratore Francesco Merighi, il Moravia dell’Attenzione (1965) riflette sulle possibilità che restano a disposizione del romanzo, in un’Italia uscita trionfalmente dal “miracolo economico” che aveva trasformato il nostro Paese anche da un punto di vista culturale e, volendo dar credito agli interpreti più apocalittici, addirittura antropologico.

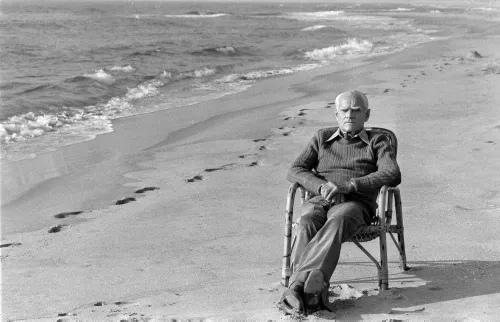

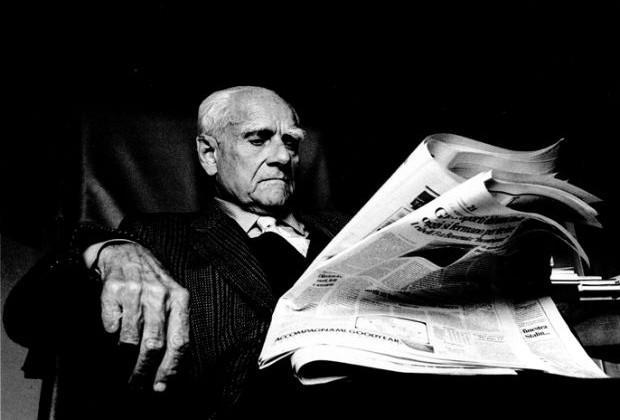

Dell’Italia precedente, Moravia era stato lo scrittore ufficiale, riconosciuto e riverito, tanto da riuscire a diventare una gloria nazionale, un artista da esportazione. Prima che la modernizzazione dei Sessanta mutasse la struttura sociale e i gusti popolari, sembrava addirittura a un passo dal Nobel. La vulgata vuole che le sue quotazioni, altissime a partire dalla fine degli anni Cinquanta, dalla pubblicazione della Ciociara (1957), fossero scese repentinamente con l’inizio del decennio, quando la traduzione della Noia (1960) infastidì i giurati svedesi, e che fossero precipitate definitivamente con L’attenzione. Dal quel 1960, l’anno situato simbolicamente al centro del quinquennio del “boom”, Moravia non si riprenderà più: il romanzo di Dino e Cecilia rappresenta il suo ultimo successo sia di pubblico che di critica, e le prove che ne seguiranno saranno compiute sotto il segno di una sperimentazione generalmente incompresa, non sbandierata e non d’avanguardia, cioè non elaborata sulla base di una delle allora diffusissime teorie del romanzo, né pubblicitariamente irrobustita dalla solidarietà di cordata e dal gioco di squadra come quelle del Gruppo 63.

Non che egli abbia dialogato o polemizzato più di tanto con chi, per altri versi, tentava di ragionare sulla fine del romanzo per come lo avevamo conosciuto: solcando il secolo come se il tempo fosse un accidente della realtà, di una realtà mai del tutto modificabile e che, tuttavia, col tempo deve venire a patti, l’atteggiamento di Moravia, in ogni frangente di una vita che ha percorso quasi interamente il Novecento, non accenna a modificarsi e si rivela improntato all’indefettibile rispetto per ciò che c’è, per ogni fermento culturale di un certo peso che concorra ad apparecchiare il mondo di cui facciamo esperienza. Di qui qualche giudizio un po’ affrettato sul Moravia “spugnoso”, fin troppo disposto a recepire e riversare sulla pagina ciò che anche un uomo mediamente acculturato avrebbe potuto respirare nell’aria di quei decenni: Freud e Marx, naturalmente, ma anche l’École du regard, stimoli costantemente presenti nelle sue trame eppure non mitizzati, casomai omaggiati come elementi imprescindibili del paesaggio storico.

“Il punto di svolta bisogna farlo risalire al 1960, poco più. A 50 anni attraversai una crisi psicologica orrenda (…). Quel distacco, quella rottura hanno prodotto una forma di rinnovamento, credo. Ho scritto La noia”: è lo scrittore stesso che, raccontandosi a Enzo Siciliano, individua con precisione il punto di snodo del proprio percorso artistico, varcato il quale lui e i suoi lettori italiani prenderanno a camminare lungo strade divergenti. “L’attenzione è l’addio a una situazione. È un libro in cui ho voluto anche dire perché romanzi come La romana e La ciociara non posso più scriverne. L’attenzione spiega perché quella situazione non mi interessa più, perché non mi appartiene più”: di conseguenza, sarà lo stesso Moravia a non interessare più alle nuove leve di critici letterari che andavano affermandosi. Lo scrittore di successo degli Indifferenti (1929), di Agostino (1943), della Romana (1947), dei Racconti (1952), della Ciociara e della Noia finirà per auto-confinarsi in un prematuro e testardo declino che è da intendersi come tale in ragione dell’eco sempre più affievolita che le sue pubblicazioni avrebbero provocato: opere che risulteranno sgradevoli, programmaticamente sgradevoli, spogliate di ogni procedimento estetizzante, sfogliando le quali non affiora alcuna “bella pagina”, peraltro rara anche nel resto della produzione moraviana.

Senza trascurare i racconti dell’Automa, che ne avevano preannunciato la singolare e sperimentale natura artistica, L’attenzione non è che l’inizio di una lunga fine, dato che, al momento della sua pubblicazione, mancavano ancora venticinque anni alla scomparsa di un autore che avrebbe continuato a scrivere con ritmi elevati fino all’ultimo: ma, se è così, occorre chiedersi perché questo romanzo abbia nuociuto così tanto alla carriera di Moravia. Quello di Merighi è un diario a spirale la cui voce narrante risulta dapprima incuriosita, poi spaventata, infine spaventosa: forse, in nessun altro testo di Moravia si viene messi altrettanto crudamente al cospetto del vuoto in espansione, a contatto con questa vita “nuova” che era dell’Italia dei primi Sessanta, benché una tale inquietudine e la presa d’atto dell’assurdo siano sentimenti ineliminabili di tutta la sua narrativa. Se si provasse, comunque, ad abbracciare il periodo che prende avvio con La noia e passa per L’automa, L’attenzione, l’emblematico Una cosa è una cosa (1967) – che possa esistere qualcosa come un paradossale tautologismo conoscitivo sembra la sfida per eccellenza dell’autore – la drammatizzazione onanistica di Io e lui (1971) e per il trittico di confessioni femminili in prima persona del Paradiso, Un’altra vita (1973) e Boh, esso non potrebbe che essere etichettato come quello della corruzione: ciò che a Merighi sembra tale e che “non era invece che il moto impercettibile, incessante e naturale del vivere quotidiano inautentico e insensato".

“Le solite cose”: Baba, la figliastra di Merighi, sa rispondere soltanto così, riferendo il proprio vissuto e comunicando la sensazione vertiginosa della normalità e dell’anonimato. Nella sua realtà, le attività umane non meritano di essere approfondite, essendo ogni lavoro “un lavoro come un altro” e ciascuna figura umana sostituibile: domandarle i dettagli equivale a farle violenza, metterla di fronte all’insignificanza e costringere sé stessi a prenderne ugualmente atto. Ancor più che ripetitivo, L’attenzione è un romanzo seriale che applica al succedersi delle giornate, dei rapporti e degli affetti l’interscambialità dei prodotti industriali che stavano subentrando a quelli artigianali. A prima vista è scritto molto “male” o, forse, è quasi non scritto, ma compilato, generatosi secondo i dettami di una lingua traslucida e pubblicitaria che sarebbe tornata utile allo scrittore per più di un decennio, almeno fino a Boh: declamatorio e concettoso, irrealistico nel trattare romanzescamente l’irrealtà italiana nella quale si stava precipitando. La questione di fondo, nel giudicare questo Moravia estremista e anti-estetico, è tutta compresa nella citazione con cui abbiamo esordito: se possa esserci una maniera autentica di rappresentare l’inautentico.

Esiste una sola possibilità di rendere letterariamente quello che per Merighi era “il tran tran giornaliero che prevaleva”? Un tentativo analogo e di poco precedente è quello di Dino Buzzati, un autore che non si è soliti accostare a Moravia e che, però, pare mosso da interrogativi comuni, come testimoniato da Un amore e dallo sfortunato abbozzo fantascientifico del Grande ritratto, che reca la stessa data della Noia ed è sintomo di un’esigenza di guardare il presente in rapida mutazione dal di fuori, da un oltre temporale. D’altronde, con variazioni di accenti e di luoghi d’osservazione, il mondo nuovo scaturito dallo sviluppo economico è sotto l’occhio e nella penna di molta letteratura italiana: basti pensare alla rapida successione bianciardiana del Lavoro culturale (1957), L’integrazione (1960) e La vita agra (1962) o al Goffredo Parise del Padrone (1965). È proprio Un amore, comunque, storia di un declino antropologico e della vicenda erotica di un ingenuo e di una prostituta, il testo che si sente risuonare maggiormente nell’Attenzione: “Era una mattina qualsiasi di una giornata qualsiasi. Il lavoro procedeva bene. Dalla grande finestra dell’ottavo piano si vedeva la fronte, una casa moderna uguale alle case intorno, uguale alla casa dove Dorigo si trovava”. Fin da subito, il romanzo di Buzzati diffonde la stessa nebbia, emana la medesima indistinguibilità: “Era una delle tante giornate grigie di Milano (…)”, “Era infatti una mattina come tante altre”. Descrivere?

Un atto inutile, anzi nocivo, che aggiungerebbe dolore alla consapevolezza della somiglianza di tutte le cose, perché Antonio Dorigo sa che il paesaggio che si trova a contemplare non è eccezionale, che i palazzi entro cui si muove sono “simili, in fondo, ai palazzi di tutte le altre città di ogni paese”. Dorigo è un benestante che, purtroppo per la propria traiettoria sentimentale, non ha ancora superato il mito progressista che L’attenzione seppellisce, quello della fusione carnale con la “genuinità popolana”, dell’immersione redentrice in quel “mondo plebeo, notturno, gaio, vizioso, scelleratamente intrepido e sicuro di sé che fermentava di insaziabile vita intorno alla noia e alla rispettabilità dei borghesi”: quell’illusione, da Moravia abbandonata e confidata a Siciliano, era propria dell’affollato ambiente del marxismo intellettuale. Buzzati, ideologicamente più conservatore, la rielabora calcando la mano sul desiderio masochistico e sul cupio dissolvi della borghesia illuminata. Candore e spontaneità delle masse, per quanto luciferini, hanno lasciato il posto alla contraffazione, all’inappagamento, a una successione di marionette sfinite e mimetiche che replicano i vizi del gran mondo, e anzitutto la stanchezza d’esistere.

“Uffa!” è l’interiezione preferita di Laide, “la Laide”, l’oggetto d’amore di Dorigo e, come lei, le tante donne di questo “altro” Moravia sbottano in innumerevoli “auffa”, più rispettosi dell’origine romanesca del termine e privati del punto esclamativo, essendo la prosa dello scrittore romano avara di simili impennate di vivacità: un vetro, anzi una lastra di moderna plastica trasparente, separa la generazione dei Dorigo e dei Merighi da quella delle Laide e delle Baba, tanto che ogni slancio comunicativo è falsato e si va avanti a travisamenti, a richieste di spiegazioni, a rifiuti di concederne.

Gli effetti del miracolo italiano sono precocemente apprezzabili sui soggetti più deboli e più esposti all’ansia della modernizzazione, le donne, che scoprono i vantaggi dell’anaffettività: perché esse sono uniche e insostituibili, per questi uomini destinati tanto all’impazzimento causa gelosia quanto, inevitabilmente, a venire rimpiazzati. Reso come in trance da una scrittura automatica e anti-autoriale, Baba è un mostro meccanico e logico, una creatura robotica che, per di più, “mostrifica”: dialogare con lei costringe all’adeguamento, all’adattamento, a rassomigliarle e a non provare più alcun rimpianto per ciò che eravamo e sentivamo fino a poco prima.

La noia più Un amore uguale L’attenzione: è una formula suggestiva. Il romanzo di Buzzati, nella sua fase ideativa, non può non aver risentito della lettura del primo dei due romanzi moraviani; entrambi, poi, concorrono a determinare i caratteri delle figure che animano o disanimano gli spazi plumbei del secondo, ma le difformità degli esiti, espressivi e non, sono evidenti. Un amore è un romanzo più che imperfetto, ridondante, volontaristicamente energico, perciò estenuato, frutto di una tradizione narrativa già sofferente e senza prospettive, che ha avuto invece un insospettabile futuro: diverso da ogni altro romanzo di Buzzati, non starebbe in piedi se non fosse per i suoi difetti, eppure è persino riuscito a fondare il buzzatismo di ritorno che è oggi in atto, a esercitare – anche col suo titolo icastico – un notevole ascendente sulle ultime generazioni di lettori.

Nelle sue pagine altamente permeabili si può avvertire la risacca di numerose lezioni stilistiche, inclusa quella del Raffaele La Capria di Ferito a morte, vincitore del Premio Strega 1961, quindi perfettamente in linea coi tempi della composizione buzzatiana: di lì sembrano venire l’iteratività dei moduli narrativi, la ripetuta alternanza dei tempi verbali, la rarefazione della punteggiatura, utile al monologo interiore post-joyciano e post-faulkneriano: accorgimenti, insomma, ben distanti dalle tecniche moraviane, le quali rimandano caso mai a modelli più antichi e di altre latitudini.

In ogni caso e prescindendo dai suoi risultati, Un amore si situa al crocevia di alcuni percorsi narrativi che si stavano aprendo e raccoglie una congerie di impulsi convergenti di cui decreta viceversa l’esaurimento: spesso, nei suoi ambienti, nella laconicità della Milano più decentrata, riusciamo già a scorgere il Duca Lamberti di Giorgio Scerbanenco, che farà capolino pochi anni più tardi. L’attenzione, invece, ha tutte le caratteristiche del “post”, rimanda l’eco di un qualche evento catastrofico e può contare su una maggiore efficacia, grazie a un autore che, non temendo la bruttezza, azzarda una scommessa anti-letteraria: sbarazzarsi dell’ideale ipostatizzato di Letteratura di cui Un amore, al pari di ogni altra opera in cerca di una legittimazione critica, continuava a subire l’attrazione.

Così, se Le ambizioni sbagliate (1935) significava che Gli indifferenti non può più essere scritto e L’attenzione annuncia che non soltanto La romana e La ciociara, assieme al loro carico di romanticismo marxista, non sono più possibili, ma anche il “bel romanzo” tout court, chi vediamo sempre e comunque in azione è un autore alla ricerca di una nuova libertà da riconquistare a ogni prova, anche contro se stessi: quando l’esigenza artistica è stata di lasciare alle spalle ogni ambizione decorativa e di produrre un “brutto romanzo”, la macchina anestetica di Moravia si è dimostrata in grado di “funzionare” perfettamente, un fatto quasi imperdonabile per la repubblica delle lettere, che infatti non glielo ha perdonato.