Speciale

Ritorno al futuro / "Le Conseguenze economiche della pace" di John Maynard Keynes

Continua il nostro speciale Ritorno al futuro. L'idea è quella di rileggere libri del passato che offrano una prospettiva capace di illuminare il momento che viviamo oggi. Per leggere gli altri contributi cliccare sul nome dello speciale a sinistra sopra il titolo in questa stessa pagina.

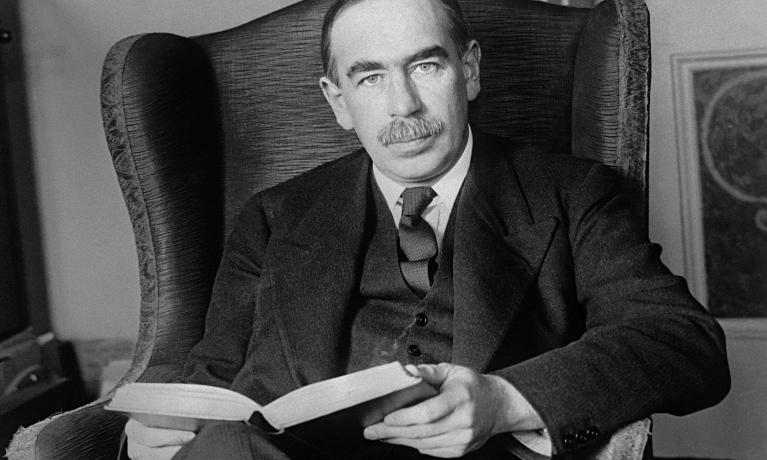

Sono passati cento anni da quando, alla fine del 1919 – pochi mesi dopo la firma del trattato di Versailles – John Maynard Keynes pubblicò Le conseguenze economiche della pace. L’autore, che aveva partecipato alle trattative come rappresentante del Tesoro britannico, denuncia la durezza e l’insensatezza della “pace cartaginese” imposta alla Germania sconfitta. Il libro ebbe grande diffusione, e rimane ancora oggi nella memoria delle persone colte. Keynes non sapeva, naturalmente, il corso futuro della storia europea. Ma molti, in seguito, hanno letto il suo libro come una premonizione: la pace cartaginese di Versailles fu interpretata come il germe del revanscismo, del nazismo e della seconda guerra mondiale. Rileggere il libro oggi, rivivere la temperie di un secolo fa, ci aiuta a ragionare su due temi quanto mai urgenti e vivi: l’Europa; il populismo.

Il libro, per ragioni che diverranno chiare fra poco, fu subito tradotto in italiano. Fu pubblicato da Treves nel 1920, con introduzione di Vincenzo Giuffrida, un ardente nittiano. È da quella edizione che traggo le citazioni senza indicazioni ulteriori in questo articolo (il libro è stato ristampato nel 2007 da Adelphi con lo stesso titolo nella traduzione di Franco Salvatorelli).

Voglio iniziare raccontarvi la mia esperienza personale. Dopo aver riletto e meditato il libro (non lo prendevo in mano dai tempi dell’Università), ho ripercorso le prime battute, e ho capito che il senso generale sta tutto in quelle righe, che riporto fedelmente. “La facoltà di adattarsi all’ambiente è una spiccata caratteristica dell’uomo. Assai pochi fra noi si rendono conto appieno della natura straordinariamente eccezionale, instabile, complicata e precaria dell’organizzazione economica dell’Europa occidentale durante l’ultimo mezzo secolo”. Diamo cioè per garantito, ci dice Keynes, il meccanismo economico europeo sul quale si fonda il nostro benessere; ma tale meccanismo è il risultato di equilibri difficili, di costruzioni complicate e fragili, ed è a rischio. “Noi consideriamo […] alcuni dei vantaggi recentemente conseguiti come naturali e permanenti […] e tracciamo i nostri piani in conformità. Su queste false fondamenta noi fondiamo i nostri progetti di progresso sociale […] perseguiamo le nostre animosità e le nostre ambizioni particolari e crediamo che ci resti ancora margine a sufficienza per alimentare, non per sedare, conflitti civili nella famiglia europea.” Il senso del libro è tutto qui. La guerra, promossa dalla “malsana ambizione” della Germania, ha sovvertito le basi di quel meccanismo. “Ma i rappresentanti dei popoli di Francia e d’Inghilterra hanno corso il rischio di completare la rovina cui la Germania diede inizio, con una Pace che, se sarà applicata, dovrà necessariamente indebolire, quando avrebbe dovuto restaurarla, quella delicata e complessa organizzazione […] per mezzo della quale soltanto le genti d’Europa possono lavorare e vivere.” Siccome anche noi, nel 2019, vorremmo vivere e lavorare, prestiamo orecchio a questo nostro antenato, pratico di cose del mondo.

Nel secondo capitolo, Keynes descrive più in dettaglio la trasformazione e il funzionamento dell’Europa economica. Il transito da una società agricola a una società industriale, la dipendenza dall’estero per nutrire una crescente popolazione, l’interdipendenza: “le statistiche della interdipendenza economica fra la Germania e i suoi vicini sono impressionanti […]. Lo sviluppo crescente della Germania offriva ai suoi vicini uno sbocco per i loro prodotti, in cambio dei quali i mercanti tedeschi provvedevano ai loro fabbisogni a bassi prezzi”. “La guerra ha talmente scosso questo sistema da mettere senz’altro in pericolo la vita stessa dell’Europa”. Doveva essere compito della Conferenza della pace restaurarlo.

Il terzo capitolo è il più discorsivo del libro, e il più psicologico. Qui Keynes descrive il clima che si respira alla Conferenza. Le aspettative, i caratteri dei protagonisti, perfino i loro vestiti. “Clemenceau [il primo ministro francese] era di gran lunga la figura più eminente del Consiglio dei Quattro”. Per Clemenceau non c’è futuro diverso dal passato: “La storia europea dovrà essere una perpetua lotta di cui la Francia ha vinto questo round che non è però l’ultimo.” Donde la necessità di misure “di schiacciamento” nei confronti della Germania, che deve essere messa in condizione di non nuocere più a lungo possibile. “Le sue teorie politiche erano quelle di Bismarck […]. Credeva fermamente […] che il tedesco non intende e non può intendere che l’intimidazione.”. Quanto a Wilson, il presidente degli Stati Uniti, il ritratto che ne fa Keynes è spietato. Quest’uomo del destino, arrivato in Europa circondato di ammirazione e rispetto, a capo di una nazione vincitrice dotata di immense risorse, si rivela, nel fuoco delle trattative, “privo di quelle doti intellettuali dominatrici che sarebbero state necessarie”. I suoi Quattordici punti, messi a fondamento dell’armistizio, erano ovviamente principi generali, ma i suoi sostenitori erano convinti che egli avesse in serbo piani particolareggiati che li avrebbero tradotti in pratica. In realtà il Presidente “non aveva concepito un bel nulla.” Ed era male informato sullo stato di fatto dell’Europa. In conclusione l’America, questa possente forza che avrebbe potuto essere moderatrice degli istinti vendicativi della Francia, fu inefficace. Essendo il temperamento di Wilson “essenzialmente teologico”, egli aveva bisogno di dire a se stesso che nulla di ingiusto, di contrario ai suoi principi, era stato stipulato. Una buona parte delle trattative fu perciò dedicata a trovare formule linguistiche volte a nascondere la pace cartaginese sotto una coltre di buoni principi. Conclusione: un trattato ipocrita. Cortese ma durissimo. E perciò inapplicabile. Vorrei che un ingegno come quello di Keynes, e una penna altrettanto abile, ci descrivessero i capi europei di oggi, i “tavoli” intorno ai quali si discute, in questi mesi travagliati, il futuro dell’Europa. Potrà riaccadere il miracolo del 1947, quando le visioni prevalsero sulle ambizioni?

L’esame vero e proprio del trattato di pace inizia nel quarto capitolo. Vi si trova una precisa dimostrazione della durezza delle clausole, e della illogicità di certe pretese. Keynes si sofferma, per esempio, sulla questione del carbone: la pretesa dei vincitori di espropriare le miniere tedesche della Saar, e allo stesso tempo di ottenere dalla Germania un quantitativo enorme di carbone ogni anno (40 milioni di tonnellate) per 10 anni, comporta necessariamente la chiusura di alcune industrie tedesche per mancanza di carburante, e la conseguente diminuzione della capacità economica del paese sconfitto, con impossibilità di produrre il surplus necessario per soddisfare le altre pretese. Una clausola dunque inapplicabile: “è evidente che la Germania non potrà dare e non darà agli Alleati una contribuzione annua di 40.000.000 di tonnellate. Quei ministri alleati che hanno detto ai loro cittadini che essa potrà farlo, li hanno certamente ingannati pel desiderio di alleviare per il momento le preoccupazioni dei popoli europei sull’andamento delle cose. […] Le più esagerate previsioni quanto alle riscossioni […] non si udiranno più quando esse avranno servito allo scopo immediato di postergare l’ora delle tassazioni e delle restrizioni.”

Un filo di pensiero particolarmente ben sviluppato nelle pagine di Keynes è quello delle conseguenze nefaste del populismo. Nel quinto capitolo, egli osserva le tenebre che son cadute sul mondo civile. È addolorato, ma non dispera. Ragiona, analizza, discerne. Propone rimedi. Dopo la guerra, il disagio era enorme: scarsità di cibo, di combustibile, difficoltà di riconvertire le economie, disoccupazione, inflazione, debito pubblico. Per politici spregiudicati e privi di coraggio, grande è la tentazione di guadagnare consensi indicando soluzioni facili, e ovviamente indolori: scaricheremo tutto il peso sui vinti, sui colpevoli, sulla Germania! L’esempio più chiaro, illustrato da Keynes con dovizia di particolari, è quello del Regno Unito (spesso dipinto, ma a torto, come un’isola di razionalità). A guerra finita, il primo ministro Lloyd George si rende conto che le difficoltà del dopoguerra potranno portare alla rottura del blocco politico che lo ha sostenuto durante il conflitto (conservatori e liberali). Trova conveniente indire nuove elezioni “prima che il prestigio della vittoria si scolorisca”. La campagna elettorale è appena cominciata, e i candidati governativi si trovano in difficoltà “per la mancanza di un adatto grido di battaglia”. Comincia allora ad affermarsi, a dispetto di ogni concreta fattibilità, il facile slogan delle riparazioni. Si finisce con i sei punti del programma: “1. Processo al Kaiser [che poi non fu processato perché gli olandesi rifiutarono di estradarlo]; 2. Punizione di tutti i responsabili di atrocità; 3. Le più complete indennità da parte della Germania; 4. Britain for the British, socialmente e industrialmente; 5. Risarcimento a tutti i colpiti dalla guerra; 6. Un più felice paese per tutti”. Amen.

I calcoli di Keynes sono elaborati, tengono conto di molti fattori, non è possibile darne qui più che i sommi capi. Va chiarito che alla firma del trattato, nel 1919, i dettagli delle riparazioni non erano ancora noti: si sarebbe dovuto attendere il 1921, con la costituzione della Commissione per le riparazioni. Tuttavia, Keynes calcola che i vari elementi del trattato producano un impegno, per la Germania, di 200 miliardi di lire italiane pre-1914 (che equivalevano al triplo del Pil della Germania). Per soddisfare tale pretesa, i vinti dovrebbero pagare una quota annuale di 19 miliardi e mezzo di lire. Keynes afferma: “Sono più che mai convinto, per ragioni che spiegherò subito, che la Germania non può pagare nulla che si avvicini a questa cifra”. Segue una stima di quanto la Germania sarebbe in grado di dare: traendo le risorse dalla sua ricchezza immediata e dal suo lavoro futuro.

La ricchezza immediatamente trasferibile (oro, naviglio, titoli esteri) ammonterebbe a 6,25-8,75 miliardi di lire; le proprietà nei territori ceduti a 2 miliardi. Ma, tolte le spese per mantenere gli eserciti di occupazione fino al 1921 e le somme già “prenotate” dal Belgio, per gli altri rimarrebbe poco o nulla.

Veniamo ora alla produzione, cioè a quel surplus che ogni anno, dalla produzione corrente, potrebbe essere destinato a soddisfare le pretese dei vincitori. Si tratta, in sostanza, di aumentare la differenza fra esportazioni e importazioni, e di destinare tale differenza (o direttamente in merci, oppure in valute ricavate dalla vendita delle merci) ai vincitori. Il succo del ragionamento è che non si può esportare di più, a meno di aumentare anche le importazioni di materie prime. “Dal lato delle importazioni si potrà fare qualcosa di più. Abbassando lo standard di vita, si potrebbe avere una notevole riduzione nella spesa per merci importate. Ma, come abbiamo già visto, molte voci importanti non sono suscettibili di riduzione senza reagire sul volume delle esportazioni”. In nota, Keynes esprime un dubbio ulteriore, che ce lo mostra, dopotutto, come figlio del suo tempo. Il timore che i tedeschi si possano rivoltare al giogo loro imposto è espresso così: “noi non abbiamo esperienza della psicologia di una razza bianca costretta a vivere in condizioni di quasi servitù”. Infine, “comprendendo tutti i modi di pagamento (ricchezza immediatamente trasferibile, cessione di proprietà e tributo annuo) 50 miliardi [complessivamente] è veramente il massimo della capacità di pagare della Germania”. “Sta a quelli che credono che la Germania può fare pagamenti annui per decine di miliardi, dimostrare in quali merci specifiche essi credono che questi pagamenti possano essere fatti e su quali mercati queste merci devono essere vendute”.

Il quinto capitolo si avvia alla conclusione con una domanda addolorata: “Perché il mondo è stato così credulo alle chiacchiere dei politicanti?”. Keynes adduce due motivi. Primo, l’instabilità della moneta “ci ha fatto perdere ogni senso del numero e della grandezza in materia di finanza” cosicché “quanto più le cifre sono grosse, tanto più tutti son disposti a ingoiarle.” In secondo luogo, anche coloro “che guardano più profondamente nelle cose” possono essere “sviati da sofismi molto plausibili”. E qui, in tema di sofismi plausibili, l’autore fa alcuni esempi, che non riporto per invogliare il lettore a sfogliare il libro. La potenza dei sofismi è enorme, perché essi, dipingendoci facile ciò che è difficile, indeboliscono le nostre naturali resistenze logiche. Ci vorrebbe un libro sui sofismi, o meglio un documentario, da trasmettere in TV. Spero che un bravo divulgatore si assuma, presto se possibile, questo compito.

Le conclusioni sono una magistrale ripresa del ragionamento con il quale il libro era iniziato. Se distruggiamo la Germania distruggiamo il cuore del meccanismo economico europeo. Impoveriamo non solo i tedeschi, ma tutti gli europei. E il futuro politico del continente sarà gravido di tempesta. “Se noi miriamo deliberatamente all’impoverimento dell’Europa centrale, la vendetta, oso predire, non tarderà. Nulla potrà allora differire per molto tempo la guerra civile finale tra le forze della Reazione e le disperate convulsioni della Rivoluzione, di fronte alle quale gli orrori dell’ultima guerra tedesca saranno un nonnulla”. “Dobbiamo incoraggiare ed assistere la Germania a riprendere il suo posto in Europa come creatrice ed organizzatrice di ricchezza nei paesi suoi confinanti dell’est e del sud”. Chissà, la rilettura di Keynes farebbe bene anche ai nostri amici tedeschi.

In sintesi Keynes propose quattro cose. Primo, riduzione delle riparazioni a 50 miliardi di lire, da pagare senza interessi. Secondo, cancellazione di tutti i debiti interalleati. Terzo, un prestito internazionale per risollevare l’Europa. Quarto, Libera Unione Commerciale fra tutti i paesi, con esclusione di tariffe protezioniste. Fu la cancellazione dei debiti interalleati, probabilmente, che indusse Giuffrida a far tradurre immediatamente il libro in italiano. Va detto che la Commissione delle riparazioni, istituita nel 1921, si avvicinò notevolmente, nelle sue richieste operative, a ciò che Keynes riteneva plausibile: rimase in piedi una richiesta formale di 160 miliardi di lire, ma l’obbligo effettivo scese a 60 miliardi, solo un quinto in più della cifra proposta da Keynes.

La natura del trattato, la questione della sua eccessiva (o insufficiente) durezza, e quella parallela della sua applicabilità, sono state oggetto di un enorme dibattito fra gli studiosi. La tesi di Keynes è stata ampiamente criticata. Le critiche possono essere divise in tre categorie. Nella prima stanno gli storici (come Correlli Barnett in The Collapse of British Power, Pan, Londra 2002) che confrontano quello che è stato fatto alla Germania con quello che la Germania avrebbe fatto ai suoi avversari se avesse vinto (e che fece effettivamente contro la Russia, con la pace di Brest Litovsk); su questa base, essi concludono che il trattato fu clementissimo. Sebbene questa critica sia sicuramente d’effetto, non dimostra l’assunto. Se A intende compiere un atto brutalmente insensato di livello 10 contro B, questo non dimostra ragionevole l’atto brutalmente insensato di livello 5 compiuto da B contro A. La seconda categoria di critici (come Richard Evans, In Hitler’s Shadow, Panatheon, New York 1989) ritiene che il nazionalismo tedesco non si sarebbe accontentato di una qualsiasi pace che avesse tolto alla Germania le conquiste fatte sul fronte orientale. In questa prospettiva, il combustibile principale del revanscismo furono le perdite territoriali, non le riparazioni. La tesi è ben sostenuta ed è plausibile, ma non è veramente una critica a Keynes: se le questioni territoriali furono più importanti ai fini psicologici, questo non dimostra che le riparazioni chieste originariamente fossero sostenibili. Vi è infine la tesi “realista”, sostenuta principalmente da Stephen Schuker (American "Reparations" to Germany, 1919-33, Princeton Studies in International Finance, n. 61, July 1988): in realtà la Germania, per effetto delle proprie inadempienze, delle modifiche al trattato apportate dai piani Dawes e Young, dei crediti ottenuti dopo la guerra e non restituiti, pagò meno di quanto ottenne dai vincitori. Furono gli americani a pagare riparazioni alla Germania! Ammettiamo pure l’esattezza dei calcoli di Schuker. Ma sono calcoli a cose fatte, che incorporano appunto la resistenza passiva del popolo tedesco verso richieste ben più elevate. Quelle richieste, contro le quali Keynes protestava, ebbero un concreto e pesante effetto politico. I treni carichi di carbone che lasciavano la Saar ebbero un effetto politico. Si può ben dire che quelle richieste e quei treni diedero alimento allo sciovinismo e al nazismo, sebbene altri treni, assai meno pubblicizzati, finanziati dalle odiate forze massonico-giudaiche-internazionali, portassero grano e lana al popolo tedesco stremato.

La percezione diffusa, anche fra le persone colte, è che nel 1945 la lezione della prima guerra fosse stata imparata, che il clima fosse radicalmente diverso da quello del 1919, e che da subito si iniziò un percorso di cooperazione e di realismo. La realtà fu diversa. In realtà, il libro di Keynes non aveva fatto breccia. Per quasi due anni dopo la vittoria, fra gli americani prevalse l’idea di una pace punitiva, incorporata nel cosiddetto Piano Morgenthau, che includeva una drastica deindustrializzazione della Germania. Ma due fattori intervennero. In primo luogo l’inizio della guerra fredda impose ai vincitori di guadagnare il consenso e la collaborazione del popolo tedesco. In secondo luogo si constatò che, data l’interconnessione fra le economie europee, la ripresa dell’Europa non poteva avvenire se non si riprendeva anche la Germania (se Marshall non aveva letto Keynes, arrivò alle stesse conclusioni ragionando). Il piano di deindustrializzazione della Germania doveva essere abbandonato. Al suo posto fu adottato il Piano Marshall, che prevedeva un ampio flusso di crediti, scambio tecnologico, liberalizzazione degli scambi di merci.

Sul finire del Piano Marshall, nel 1951, gli europei vararono il primo organismo sopranazionale del continente, la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (Ceca). Si mettevano al bando dazi ed esclusioni su due materie per eccellenza strategiche, il carbone e l’acciaio, intorno alle quali tanto si era combattuto durante la guerra (Alsazia) e alla fine di essa (Saar). Chi voglia verificare la sostanziale identità fra l’analisi di Keynes e i principi della Ceca, non ha che da leggere Le conseguenze economiche della pace, alla pagina 242.

Keynes non è morto: come economista e come osservatore politico. Ci dà una mano a capire le attuali difficoltà dell’Europa. Nei momenti di crisi o di stasi economica, come l’attuale, dobbiamo aspettarci che politici astuti vogliano trovare un capro espiatorio: l’Europa, la Cina, i migranti (il tema degli Ebrei è stato troppo sfruttato in passato). È bene mostrare, cifre alla mano, che molte di queste paure sono infondate. Ma la politica efficace – Keynes lo sapeva benissimo – non è fatta solo di dati economici e di secche analisi. Sarà compito di una nuova generazione di leader costruire i miti (positivi) che rendano ancora appetibile ai popoli il delicato e complesso “meccanismo economico europeo” che l’economista di Cambridge ci descrive e che tenta di restaurare.