Lello Baldini / La camera cieca

Compatto. Almeno virtualmente la si immagini pronunciata, questa parola, con l’accento di Lello Baldini. Suppongo non solo a me, gli ultimi tempi prima di andarsene (con la discrezione che sempre lo aveva contraddistinto), diceva che gli sarebbe piaciuto pubblicare i suoi testi in forma non più scritta, bensì orale. Dev’essere stata verso la fine del 2004, l’ultima volta che ci siamo sentiti per telefono. (Mi piaceva parlare al telefono con Baldini. Non pensavo, le troppe poche volte che è successo, a quanto il motivo – con angoscia già kafkiana – fosse attestato nella sua poesia; si pensi a Mo acsé, in Ciacri, e al formidabile Pronto! Pronto! di Intercity.) «Ma sì, mi piacerebbe fare un compàtto», diceva tutto divertito. Intendeva un compact disc, cioè il supporto tecnologico sul quale era norma, allora, “pubblicare” una voce. E così quando Simone Casetta, una rivoluzione tecnologica dopo, mi ha parlato per la prima volta del suo progetto – di inscatolare quella voce unica in un compàtto che tale fosse, pure, in quanto oggetto: il box-monolite che ora finalmente vede la luce, cioè, grazie anche alle arti grafiche di Leonardo Sonnoli – mi è subito sembrata, questa sua, la quadratura (è il caso di dire) del cerchio.

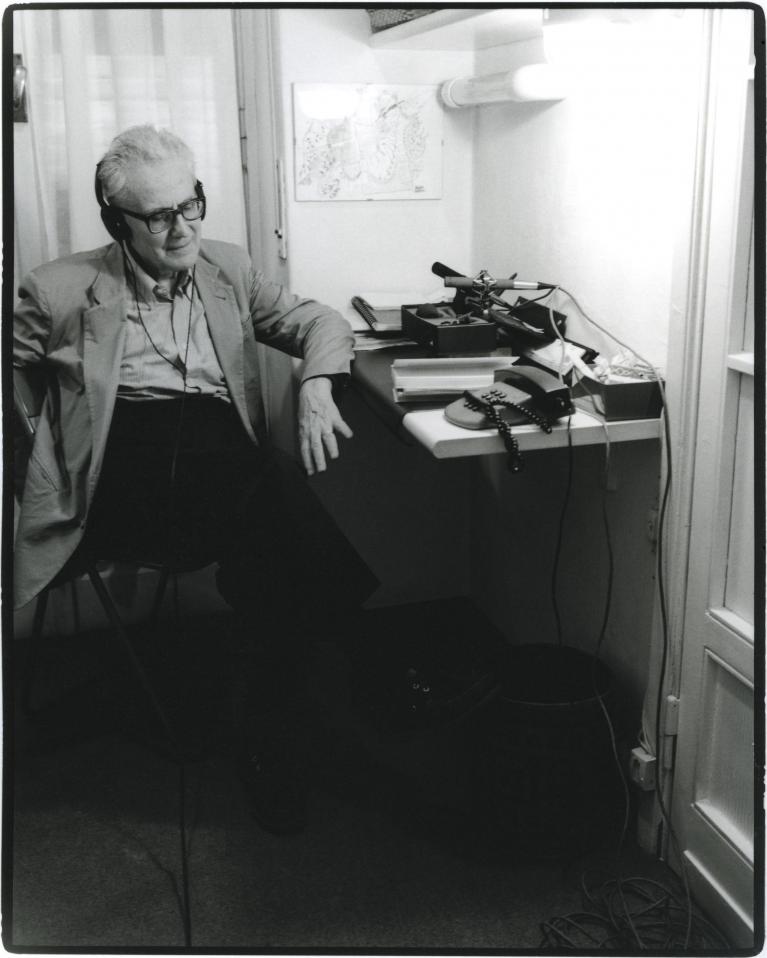

Perché compatto, si capisce, non è solo il contenitore, ma anche il contenuto: il corpo fonico e gestuale, cioè, di una poesia che è inseparabile, per la memoria almeno di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, dal sòma del suo artefice. Il suo linguaggio del corpo: l’inflessione, il fraseggio, il ritmo, la dinamica e l’agogica dello strumento vocale. Ma anche la gestualità, la postura, il raggio dello sguardo. Ogni volta che diceva le sue poesie, quel signore altrimenti così compassato, all’improvviso cominciava a emettere – così, come se respirasse – un torrente lavico di parole, un flusso ininterrotto di singulti, soffi, scoppi; fruscii, schiocchi, scivolamenti; languori, berci, almanaccamenti. Tutto un teatro, per voce sola. O il monologo d’un selenita appena sbarcato sulla Terra: cogli occhiali dalla montatura pesante e la bottiglia d’acqua a portata di mano. (E la si ascolti ora, isolata da ogni contingenza esterna, magari tappati nel microcosmo d’una cuffia; così “vicina”, la voce di Baldini, si ha modo d’apprezzarla ancora di più: nella sua matericità di musica concreta, sobbollente e screziatissima, che ci fa percepire nella più ribalda immanenza tutti gli elementi: la ruvidezza terrosa dell’heimat, l’improvviso fiammeggiare rauco, la liquidità dei più fluidi nessi consonantici e, certe rare e indimenticabili volte – si ascolti l’explicit mirabile di Lói –, l’aerea soavità di un dopo-tutto che sa di paradiso: quello, almeno, di cui è lecito fare esperienza sulla terra.)

C’è da sperare che gli sforzi comuni degli aficionados, che dopo anni di stasi si sono affollati in uno scorcio di tempo assai concentrato (Martina Biondi che con Silvio Soldini ha realizzato il bel documentario Treno di parole; Daniele Benati ed Ermanno Cavazzoni che in una collana alquanto selenita a sua volta, la «Compagnia Extra» di Quodlibet, di Baldini hanno proposto una sorprendente Piccola antologia in lingua italiana; e ora l’incrollabilmente tenace Casetta con questo Compatto), riescano finalmente a far conoscere, al pubblico della poesia, quello che è uno dei suoi maggiori autori dell’ultimo mezzo secolo. Un maestro tanto malnoto, ancora, quanto indiscusso.

L’aneddoto l’ho già raccontato una volta, ma è il caso di ripeterlo. L’ultima volta che lo incontrai di persona, Baldini, fu a Milano: spettatore di una mostra dedicata a uno che aveva conosciuto bene, Vittorio Sereni. Si strinsero attorno a lui, in piccolissima folla, i suoi (allora) giovani ammiratori. Si avvicinava il suo ottantesimo compleanno e si scherzava, lo si prendeva un po’ in giro, anche: arrivederci al Nobel, gli dicemmo ridendo; e lui con noi. Solo con l’esprit de l’escalier ho riflettuto, arrossendo, che quel premio screditato gli svedesi l’hanno dato a scrittori, anche italiani, che a Baldini non avrebbero potuto legare i lacci delle scarpe. La prima volta che l’avevo incontrato, invece, era stato un pomeriggio in cui avrei dovuto presentarlo, in una piccola cittadina nei pressi di Bologna. Non l’avevo mai visto e per un disguido non c’era nessun altro, insieme a me, ad accoglierlo. Così quando quel signore distinto se ne uscì dalla Uno bianca targata Milano, vecchiotta ma in buono stato, mai più avrei pensato che fosse arrivato il grande Baldini! Poco mancò che dovesse esibire, per convincermi, la carta d’identità.

Solo a posteriori, anche in questo caso, mi è venuto di pensare che quel riconoscimento, in tutti i sensi tardivo, in effetti già annunciava l’esperienza unica che di lì a poco si consumò (al «cinema teatro Italia di Castenaso» nella primavera del 2001, come deduco dalla dedica che mi fece, qualche tempo dopo, di un suo libro). Perché ovviamente per me, tutt’altro che fiero civis capitolino, ascoltare i suoi testi in santarcangiolese significa non capire, in sostanza, neppure una delle parole che li compongono. Eppure quando in quella purtroppo unica occasione ho assistito all’esecuzione live dei suoi testi da parte di Baldini, ecco, ho avuto l’illusione euforizzante di capire tutto. Cioè, per essere meno ambivalenti, di capirli nel loro insieme.

Non ricordo se nel set di quella famosa sera a Castenaso fosse inclusa pure La chéursa, per esempio. La leggi sulla pagina, cioè nello spazio discreto in fondo alla pagina in cui Baldini confinava le sue magnifiche auto-versioni (una “prossemica tipografica”, ben descritta una volta da Fabio Zinelli, che ha sempre il suo specifico significato nella poesia in dialetto), e ammiri la reversibilità fra cacciato e cacciatore che sarà codificata da Caproni (ma dopo il ’76 della princeps di E’ solitèri) e del resto già c’era, implicita, in Kafka (se non nell’Inferno dantesco, col mal seme d’Adamo trafelato dietro una ’nsegna senza senso). Ma la ascolti, ora, qui nel Compatto. Non so se qualcuno abbia mai calcolato la velocità d’esecuzione dei testi letterari, ma c’è motivo di credere che la performance di Baldini si candiderebbe a qualche primato mondiale: ventotto versi, una pagina e mezza, in quarantacinque secondi! La sostanza rapinosa del testo fonico esprime a meraviglia l’ansia senza nome che lo riempie: anche se non possiamo capire, appunto, il significato delle singole parole – i curtéll, il brètt, la paéura – che quell’ansia esplicitamente dicono.

O si prendano le poesie più debitrici nei confronti della grande tematica esistenzialista dell’Assurdo. La scelta out of joint dell’icastico Basta! – fra Pirandello e un Emmanuel Carrère a venire –, prima che nei bafi scoppiettati in clausola, è in quella postura baldanzosa, appunto assurdamente fiera della propria scelta, nella quale all’ultimo verso ci si presenta il personaggio. E così, con analogo finale a sorpresa, nell’emblematico E’ solitèri: che riscrive il calcolo dei dadi che più non torna del grande maestro Montale (la cui lettura, imposta un bel giorno al «Circal de’ giudéizi» santarcangiolese dal piccolo maestro Guerra, Baldini ricorderà sempre come decisiva nella sua iniziazione al moderno). E da un altro Montale, quello del terrore di ubriaco che saluta il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro / di me, proverrà poi la torsione metafisica data all’altro tema ricorrente della solitudine – e si dica pure solipsismo –, in tal modo sottratto al patetismo dell’aneddoto per acquistare un brivido ontologico e quasi gnostico (non compresi in Compatto la tormentosa Nòta della Nàiva e i fulminanti Mo acsè e Cucù di Ciacri – e chissà che la scelta di Baldini, di aggirare in questa sede i capitoli in tal senso più esposti, non sia dettata dalla volontà di almeno in parte smarcarsi, da questa marca culturale così connotata; non può in ogni caso esserci il capolavoro che è Pronto! Pronto! – questa giurerei di averla sentita, quella sera a Castenaso –: assenti come purtroppo sono da Compatto tutti i testi di Intercity, col grosso delle registrazioni realizzate prima del 2003).

Questa formidabile capacità di trasmettere con assoluta esattezza – anche all’uditorio meno romagnolo immaginabile – la sostanza psichica delle sue parole, ben prima che si potesse capire il loro significato razionale, era certo frutto della speciale teatralità di Baldini, col tempo consumata sino al virtuosismo. Che si valeva altresì della mimica, della gestualità, dell’espressività del suo volto e dell’insieme della sua figura fisica. Penso al rituale della sua richiesta al pubblico, ogni volta, se volesse ascoltare le poesie prima in dialetto oppure in italiano – con la risposta che invariabilmente optava per la prima soluzione –: perfetto equivalente “teatrale”, appunto, di quella “prossemica tipografica”, fra testo e auto-traduzione, di cui sopra.

Ma la circostanza – da Baldini ben calcolata – di essere privati qui nel Compatto di quei tratti prossemici, e di essere così tenuti a concentrarci – con provocatoria pervicacia cancellato, altresì, «lo scritto del morto orale», come chiamava il testo stampato uno che se ne intendeva, Carmelo Bene – su quel carnevale soprasegmentale che è la materia esclusivamente fonica della sua poesia, ci fa toccare con mano un arcano che riguarda la poesia nel suo complesso; e che la speciale condizione in cui ci mette la sua poesia clamorosamente evidenzia.

Lello Baldini, ph Simone Casetta, tutti i diritti riservati.

Appartiene infatti nello specifico alla poesia un’intonazione trascendentale, diciamo: non solo nell’accezione orale, canora, del termine. Che veicola non l’atto del dire, bensì la potenza del voler dire. Nell’«esitazione prolungata tra suono e senso», di cui consiste secondo Paul Valéry la poesia, quello che essa trasmette ogni volta è il senso, non il significato: appunto al di là della comprensione, o della comprensibilità, dei suoi singoli termini. Il senso della poesia è (nell’accezione geometrica, di moto a luogo, assai appropriata all’autore di Intercity) il suo vettore (si ascolti l’altro apologo post-kafkiano che è E pòunt); oltre che, come detto – nell’accezione anglosassone del «sensuous thought», come lo chiamava T.S. Eliot –, il suo ineludibile sòma. (Un esempio e contrario lo si può fare ricordando un celebre saggio di Gianfranco Contini sul sonetto dantesco Tanto gentile e tanto onesta pare, in apparenza il massimo della trasparenza elocutiva e lessicale, nel quale il grande critico mostrava viceversa come ogni singola parola significhi qualcosa di diverso dall’accezione denotativa dell’italiano standard di oggi.)

Quanto vado dicendo, è il caso di precisare, non è che una variazione su certi spunti di un vecchio, bellissimo libro di Giorgio Agamben, Il linguaggio e la morte: un cui paralipomeno decisivo è il celebre saggio, dello stesso filosofo, su Pascoli e il pensiero della voce, in cui l’esemplificazione passa per la poesia, e il pensiero, di un grande conterraneo del Nostro. (Un omaggio di Baldini: E’ temporèl.) Scrivere poesia significa sempre – secondo Pascoli cultore, come si sa, tanto delle onomatopee della natura che dei certami in composizione latina – scrivere in «lingua morta», cioè «una lingua che più non si sa»: nel senso – spiega Agamben, proseguendo a sua volta decisive analisi di Contini – che nella poesia la parola «non è più mero suono […], ma non è ancora significato»: è «segno come puro voler-dire e intenzione di significare, prima e al di là di ogni concreto avvento di significato».

Poche esperienze poetiche meglio di quella di Baldini illustrano questa epifania della voce sola, «insignificante volontà di significare», un istante prima che essa «trapassi (cioè, muoia) nel significato». I soffi di nomi propri che si affollano nell’Enciclopedia Santarcangiolese dei Morti (nella straziante visita al cimitero della poesia che dà il titolo a Furistír, o in quell’altro catalogo di zénta ch’i i è mórt da mò, che l’è ormai tótt pòrbia ’d fasùl, «tutta polvere di fagioli», che è la splendida I nóm: dove a scatenare questa vorticosa Totentantz è giusto l’esitazione di chi parla sui nomi propri, la riduzione di tutta quella folla sommersa a una teoria di Cós; e si cerchi, in Ciacri, Ormai: dove appare tormentoso il tirasègn, versione romagnola dello Spopolatoio beckettiano) sono i contrassegni terrestri di quei Mórt che, nel folgorante componimento-chiave di Ad nòta, n dì gnént: ma solo perché i sa tótt. “Morta”, questa lingua che più non si sa, sia perché storicamente destinata a sparire (e Baldini ne registra senza felibrismi, senza filologismi nostalgici, l’imbastardimento inarrestabile, la progressiva erosione da parte dell’italiano), sia perché in effetti alberga in sé una negatività che non è solo quella della contingenza storica.

Aveva dunque ragione Dante Isella (nel capitolo fondativo della critica baldiniana che fu la sua introduzione alla Nàiva, quando uscì nella “bianca” Einaudi), a diffidare dalle interpretazioni della Santarcangelo di Baldini come una Spoon River romagnola («nulla qui che si abbeveri al filo di una in qualche modo consolante memoria, nessuna tenerezza di ricordi e tanto meno il rimpianto di “una volta”»). Ogni ipotesi di bozzettismo è fugata dall’assolutezza “cosmica” (di matrice a sua volta pascoliana, magari: si pensi al Ciocco, o al Bolide, nei Canti di Castelvecchio) che ha il “senso della fine” in Baldini: la féin de mònd che è la nevicata della Nàiva, l’interrogativo propriamente metafisico di Mètt: quando davvero sarà venuta la féin du mond, dove andrà il tempo?

Che questa parola estrema ci giunga ora dalla sua sede più propria – dalla scatola nera del Compatto, cioè – non pare allora davvero un caso. Il luogo dal quale ci parla il morto orale (a un caso risponde invece, ma è un caso eloquente, che proprio 47 siano le poesie raccolte nel Compatto: simbologia popolare citata in quell’altra meravigliosa pièce de résistance che è Chi parla?, straordinario componimento conclusivo di Ciacri; anche se a quanto pare «il morto che parla», stando all’interpretazione più filologica della Smorfia, sarebbe da considerarsi, semmai, il 48…) è la camera oscura del suono, cioè del senso.

Ed è infatti nella poesia di Baldini, questo luogo, assolutamente topico. Giusto alle prime mosse della raccolta d’esordio, in Cut, chi dice “io” si nasconde in un béus (un «buco») dove, non solo nella situazione contingente del gioco a nascondersi, u n mu n tróva piò niseun; il béus, in Ad nòta, è il cino – golfo mistico e caverna platonica, luogo infero e magico come, in una bella pagina della narrativa recente, il cineclub in cui sprofondiamo all’inizio di Sogni e favole di Emanuele Trevi – incistato nelle pieghe del paese; e metalinguisticamente è una Ciavga, una «fogna», quella abietta e insieme protettiva del dialetto: una tomba, a voler esser brutalmente chiari, u i sta i mórt.

Lello Baldini, ph Simone Casetta, tutti i diritti riservati.

Anche in quell’altro episodio araldico di E’ solitèri che è I nóttal i «pipistrelli», questi alieni aligeri notturni così inquietanti col loro comunicare solo per céul, «sibili» (come i fischi della struggente Giuseppina di Kafka: strabiliante virtuosa del canto la quale, però, altro non è che un topo), si sono introdotti indiscreti in uno spazio separato, e sino ad allora protetto, che è la cambra (quella della poesia omonima, in Ciacri, dove ancora una volta u n vén niseun). E in quel componimento straordinario che è Murgantòuna – pochi episodi come questo, nella nostra poesia moderna, hanno saputo inscenare senza sublimazioni l’agone esilarante e spaventoso che è l’accoppiamento sessuale – quel mumént che è cmè un lèmp, che è di nuovo la féin de mònd, si produce in una cambra d’albérgh, a Roma, ad nòta.

A voler citare tre soli versi – la poesia più breve che abbia scritto – in cui c’è tutto Baldini, non avrei dubbi. Sono quelli della Cambra schéura di Furistír: a cèud la pórta, e a rógg. Dop a stagh mèi («chiudo la porta, e urlo. Dopo sto meglio»).

Lo spazio chiuso della coscienza alienata è la tana dello strambo, del disadattato, colui che è forestiero in ogni luogo. È la sede tormentosa di quello che strologa, che strilla, che non smette mai di rivolgere i suoi torrenziali ciacri, le sue «chiacchiere», a interlocutori sempre muti, invariabilmente assenti (perché, come ha scritto Pier Vincenzo Mengaldo, la sua è una «solitudine totale», assoluta in quanto costitutiva). E infatti questa poesia, che ha scelto di valersi dello strumento in teoria più colloquiale e ferialmente comunicativo, in realtà ci mostra ogni volta come – ha scritto Clelia Martignoni – «nonostante l’infittirsi graduale del dialogato, la vera comunicazione sia rara o piena di equivoci o fallimentare» (versione solo in apparenza più dolce, di questo tòpos, è Durméi, in Ciacri: ma «dormire», in Baldini come nella scena canonica dell’Amleto, è sempre un traslato del morire).

La cambra in cui si rifugiano i personaggi di Baldini è dunque una tana. Anzi, è proprio la Tana per antonomasia, quella di Kafka: archetipo enigmatico dei «luoghi imprecisati», formicolanti rumori o voci, nei quali si svolgono i monologhi di Beckett o Manganelli. Una cambra che è schéura perché ci si può rinchiudere dentro, e così fuggire al «rumore» (tutt’altro da quello «dolce» di Sandro Penna) della vita – il malàn che, nella sua biografia, il poeta ha dovuto subire a Milano… –: proiettando sulle sue pareti, ogni volta da capo, i propri film solipsistici.

Più alla radice, lo schéur di tanti episodi di Baldini è l’aere perso dell’aldilà. Certe volte l’oscurità – come nella cambra d’albergh di Murgantòuna, o nello scompartimento di In treno – favorisce quell’abbandono di sé che consente d’inamurès o, sia detto senza ingentilimenti superflui, lo ferm voler del dantesco «miglior fabbro», l’Arnaut Daniel provenzale che dins cambra, come si ricorderà, celebrava i riti di carn e ongla – paraphernalia corruschi del brutto voler leopardiano. Ma il più delle volte quella tenebra, semplicemente, è il luogo dell’ottundimento e della regressione. In Smurté! («Spegnete!») è la luce ad accecare, sicché ci si vorrebbe rinchiudere di nuovo nella protezione del buio: tanto, a n’è d’andè invéll («Non devo andare da nessuna parte»). A inforcare gli «occhiali» (come in una certa indimenticabile pagina di Anna Maria Ortese), I ucèl, ci si accorge che l’è ’nca piò schéur: «è anche più buio».

Ha scritto Daniele Benati che nel mondo di Baldini «la vita che scorre nelle situazioni più semplici e comuni si trasforma in una dimensione che somiglia all’aldilà di Dante». Davvero, nello specifico, viene da pensare al Purgatorio: come lo intendeva almeno quello che di Baldini – proprio Benati ce lo ha mostrato nel modo più convincente – è stato un sicuro punto di riferimento, Beckett. Che nella sua pubblicazione d’esordio, dedicata al Work in progress del maestro Joyce, evocava uno spazio in cui a differenza che in Dante – dove comunque è previsto un termine, seppur remotissimo, del viaggio di espiazione – il movimento è circolare, vichianamente ciclico e senza fine, perciò destituito di senso (cioè, si ripete, tanto di significato che di vettore).

È un mondo di ombre, di trapassati e figuranti, quello in cui ci aggiriamo: come il cafè di Dino nel flash terribile di Furistír che proprio Òmbri s’intitola. In quello spazio circoscritto vagano figure senza contorni, zénta ch’i dizcòrr («gente che parla»), voci anonime senza volto; chi dice io allora volge lo sguardo all’esterno, occhieggia dalla finestra: ma, anche da lì, a vèggh dagli ómbri. È il mondo di quell’altro splendido capitolo di Ad nòta – purtroppo non compreso, qui, nel Compatto – che è I través: dove ci si dirige tutti verso la Véa Cóvva, «la Via Cupa»; dove, come nella visione desolata di Finale di partita, l’è tótt culòur dla zèndra («è tutto color cenere»); e dove le figure dei puràz, dei «poveracci», sono solo dei barbài, quanto mai danteschi fiambi: cmè ch’us vàid / d’instèda, se catràm, dalòngh, ch’al trema, / l’è dagli òmbri, l’è gnént («come se ne vedono / d’estate, sul catrame, lontano, che tremano, / sono ombre, sono niente»). A un certo punto chi dice io a quegli òmbri si rivolge, con topica ancora dantesca, e disperato gli chiede: «Cs’ét fat, / tè, te tu mond? («Cos’hai fatto, / tu, nella vita?»). Ma come sempre non c’è risposta.

Viene in mente la clausola lancinante delle Vite brevi di idioti, di un ammiratore di Baldini come Cavazzoni: un vecchio smemorato, condotto in un ufficio, cerca invano la porta d’uscita: «Questo è un labirinto!», si lamenta. Gli chiedono: «cosa ha fatto nella vita?», e lui: «Nella vita? – e piange – cosa ho fatto? Ho fatto poco. Lo giuro [...] Non ho avuto tempo. È stato così breve». Poi si guarda attorno e chiede, non sa a chi: «Dove vanno?», «Dove andate?». Tasta i muri: «Non c’è più la maniglia?» (si vada a cercare, in Ciacri, Adès: «mo cs’èll ch’a faz, a piànz?»).

Non ci può essere risposta, in effetti: perché quei puràz, quegli òmbri – l’abbiamo capito, alla fine – siamo tutti noi.

Il Compatto di Raffaello Baldini lo si può acquistare qui: