Lorena Fornasir: il diario di mia madre partigiana

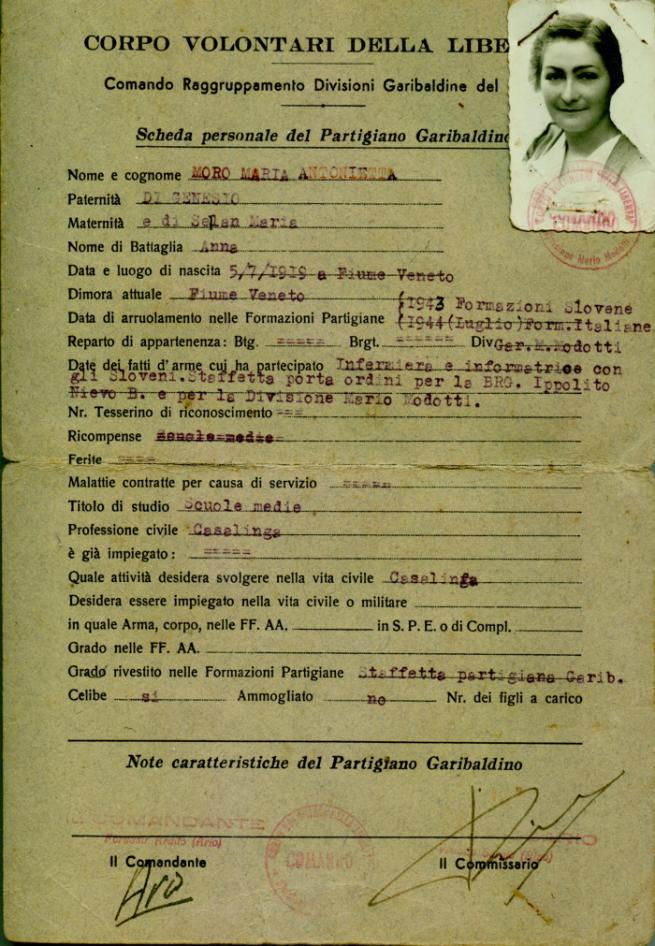

Lorena Fornasir è psicologa clinica e vive a Pordenone. Nel 2009, alla morte della madre, Maria Antonietta Moro, trova il diario di guerra che aveva tenuto tra il 1943 e il 1945. Questi scritti mettono in luce un passato importante nelle fila della Resistenza: dapprima in quella jugoslava con il nome di battaglia “Nataša” e poi come “Anna” nelle formazioni garibaldine di pianura a Pordenone dove conoscerà il futuro marito, “Ario”, commissario politico e poi comandante partigiano. Questo ritrovamento permette a Lorena di conoscere un momento determinante della vita della madre e di analizzarlo oggi, attraverso il filtro di figlia. Il diario di Maria Antonietta Moro è stato pubblicato postumo da Iacobelli Editore (2014) e il testo che segue è parte dell’introduzione scritta da Lorena. Sono pagine bellissime che riflettono sul “dono materno” ricevuto e sul passaggio intergenerazionale delle esperienze di lotta e crescita.

Sono vissuta accanto a mia madre per una vita intera senza conoscerla. Quando avrei potuto non le ho chiesto e ora mi rimane questa parentesi incompiuta abitata da un corredo di domande sospese sul filo della memoria. “Saluta Anna, la coraggiosa” conclude la lettera di un compagno di partito rivolta a mio padre alla fine della guerra. Parole che mi restituiscono un’immagine forte di lei, aprendo uno iato tra il suo tempo storico e la mia rappresentazione di quel suo stesso tempo che mi appariva eroico ma astratto.

Ora che non ho più mia madre, ho anch’io una storia da raccontare, una mappa di sentimenti da ridisegnare. Non è una narrazione. Non è una biografia. È un dono post mortem, la relazione con un’altra donna che non è mia madre eppure lo è. È il racconto di un legame fatto non di ricordi e rimpianti, ma di contatto con quel suo pensiero che nasceva nell’azione e con quella parte di lei che mi giungeva sconosciuta. La sua cura, in vita, è stata quella di ritrarsi per “farmi spazio”, per non occupare con la sua figura il mio immaginario infantile in cui, sicuramente, si sarebbe insediata come un mito. La lingua materna, però, non ha bisogno di narrazioni eroiche, sa semplicemente essere là dove serve. Ora, la sua perdita si manifesta in modo sorgivo: arretrando per sempre nella morte, mi lascia il dono di una trasmissione affettiva e generazionale, una consegna tutta femminile del prendersi cura proprio di quella cura che serve per “mettere al mondo la vita”. Ed è a partire dalla sua mancanza che prende forma questa narrazione, poiché ciò che dà forma alla nostra vita è anche ciò che più ci manca.

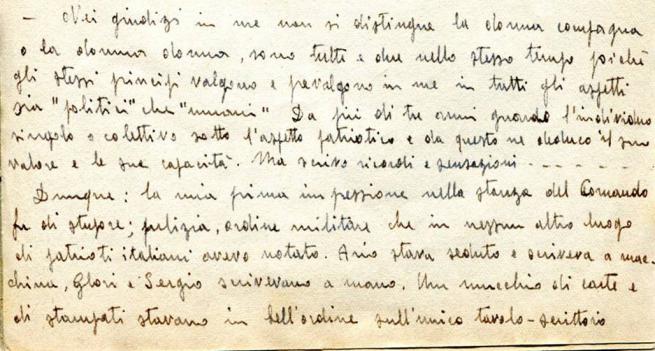

Chi era mia madre? Di lei so ciò che amavo conoscere nel modo distratto con cui una figlia volge lo sguardo sul proprio genitore mentre è catapultata nella vertigine della vita che scorre. Una madre è una madre, non è mai una persona intera. Ero convinta che lei fosse esattamente quello che vedevo, quella che stava vivendo e agendo e che, come dice Adriana Cavarero, quella fosse la sua identità, la sua storia. La fitta elegante scrittura che sgrana le pagine di fogli oramai scoloriti parla invece della sua giovane esistenza come di una terra di frontiera abitata da esperienze a volte estreme, spesso sulla soglia del rischio incombente. Pensiero femminile e pensiero politico si fondono in lei in una pratica della cura che è amore per la vita e insieme percorso e maturazione dentro il conflitto storico e individuale.

Il suo diario politico e un piccolo carteggio tra lei e mio padre scritti tra il ’43 e il ’45 sono la “storia” che mi ha lasciato. Chi era mia madre l’ho dunque scoperto dopo averla perduta, quando la sua morte mi ha restituito ciò che di lei mi giungeva lontano e in parte ignoto. Conoscevo la sua forza, il suo coraggio, il suo amore per la vita, la sua cura, l’attrazione per il mistero che circonda un’alba, un tramonto, una goccia di rugiada. “Sai, devo ancora studiare la luna” mi disse la notte di plenilunio che precedette la sua morte volgendo lo sguardo verso le montagne che si disegnavano lungo il profilo notturno e remoto. E difatti fu così. Il giorno dopo, l’oscurità si portò via l’ultimo soffio della sua vita.

La serietà del suo sguardo era diventata la mia serietà. I suoi occhi che avevano visto la guerra, allora riflettevano gli stenti e la dura fatica di vivere del dopoguerra. Erano occhi severi, dignitosi, orgogliosi. Il viso scavato le imprimeva un’espressione profonda che sembrava trattenere una sostanza a me imperscrutabile. Colmavo l’asimmetria che scorreva tra me e lei serrando la mia piccola mano dentro la sua in un gesto di beata protezione che avrei ricercato per tutta la vita senza trovarla poiché quando l’infanzia finisce, finisce per sempre.

Laboratori del male

… Era un martedì di guerra e cospirazione quel 19 settembre 1944 quando Virginia Tonelli scambiò il suo destino con quello di mia madre. In stazione, a Udine, entrambe staffette tra i Comandi partigiani, sorteggiarono tra loro degli stecchini: chi avrebbe preso il più lungo sarebbe andata a Trieste, chi il più corto, si sarebbe recata a Padova. La sorte decise Padova per “Anna”, per Virginia – nome di battaglia “Luisa” – l’altra direzione. A Trieste Virginia, forse scambiata per Anna, forse perché la polizia segreta era già sulle tracce, venne seguita e portata al comando della SD (SicherheitsdienstSS) di Piazza Oberdan. Interrogata, torturata, trasferita alla Risiera di San Sabba, lentamente bruciata viva nel forno crematorio, non rivelò nome alcuno salvando in questo modo tanti compagni di lotta.

“Anna”, molti anni dopo quel lontano martedì del ’44, quando diventò mia madre, mi raccontò questa storia atroce trasmettendomi il suo senso di colpa per essersi, appunto, “salvata”, per il puro fato di non aver preso lei quel maledetto treno in direzione di Trieste. Virginia è il nome dolce che riecheggia nella mia memoria come parte inseparabile di mia madre e di una sua ripetuta ossessiva domanda senza risposta, spietata nell’essenza: perché viene fatto del male? Domanda che la perseguitò maggiormente quando per sua causa, per non essersi consegnata alle “bande nere” i nazifascisti deportarono il fratello Eliseo a Dachau, rinchiusero in carcere il padre Genesio sottoponendo la madre Maria e i fratelli più piccoli a continue vessazioni.

Testimone di tanti arresti, si portava nel cuore il peso di altre crudeltà così terribili da non poterne parlare: sicuramente non nel diario, raramente nella vita. Il male, la sua condizione estrema è forse incomunicabile? È un’esperienza così eccessiva per la mente da non poter essere condivisa? La pena non va lenita? Quanti interrogativi ora che lei non c’è più a rispondere alle mie domande giunte troppo tardi!

“Anna”, la mia cara madre: quali scene di dolore aveva dovuto patire la sua mente ancora così giovane! A quali laboratori del male aveva dovuto assistere per farsi testimone della tragedia e rimanere al cospetto di quella terribile volontà distruttiva. Quale limite della sopportazione aveva dovuto raggiungere e quale forza aveva dovuto trarre da sé stessa per contrastare l’angoscia di tanta devastazione?

Amore come cura, cura come conflitto

Con quanta sorpresa mi inoltro dentro altre pagine del diario di guerra! Ma la riconosco. È sempre lei. Ma un’altra lei. I suoi pensieri mi erano familiari, mi piaceva soprattutto la sua libertà di giudizio da mio padre, quella sua indipendenza da ogni legame di partito, di chiesa, di stato. Ammiravo i suoi fieri ragionamenti, era orgogliosa di sé. Mai posseduta la tessera del Partito Comunista. Eppure era stata scomunicata per aver sposato proprio un comunista. Prima ancora, lei stessa aveva aderito agli ideali comunisti. Alle elezioni votava il partito ma ci insegnava le preghiere in latino. Le suore non ci volevano in asilo, eravamo “indesiderate” e a Pasqua il prete deviava dalla nostra casa. Lei, però, rimaneva fiera e solenne davanti alle avversità imponendo nella sua umiltà un grande rispetto. Mi recava una dolce quiete osservarla mentre, assorta a capo chino, rammendava la biancheria il giovedì di ogni settimana ascoltando musica lirica dalla vecchia radio in legno di noce, o i venerdì in cui dedicava i pomeriggi a stirare.

Negli anni di scioperi e lotte sindacali, la vita familiare era, per i miei genitori, uno spazio comunitario dove non si dava il benessere individuale se non conquistato attraverso le lotte sociali. Assecondando quella sua singolare modalità per cui non arretrava di fronte agli ostacoli, mia madre mi introduceva nella vita reale con l’intenzionalità seria ma gioiosa di trasmettermi lo spessore dell’esperienza. Così, quando la polizia di Scelba era pericolosamente schierata contro i cortei operai e mio padre era là, alla loro testa, mia madre metteva nell’incavo delle piccole mani mie e di mia sorella le pietre e i sassi da lanciare contro le cariche della Celere. Accovacciate supine nel fossato che cingeva la fabbrica di elettrodomestici, respiravamo allora un vento di ribellione e libertà che segnò il nostro ingresso nella società civile.

Nel mio intimo ero preoccupata per la piccola corona a tre punte con l’insegna REX che mio padre mi aveva portato a casa dal suo lavoro e che io avevo incollato sulla porta della camera da letto. Temevo di perderla. Con le pietre nel pugno, fiera del gesto con cui imitavo il coraggio di mia madre sentivo incombere, forte, la minaccia. Credevo, allora, che il “colpo di stato” sarebbe entrato nelle case e si sarebbe portato via la mia coroncina REX che tanto mi faceva fantasticare. Non avevo paura, però! Osservavo mia madre e sentivo che ci trascinava in un gesto essenziale. Non le servivano le parole, mi bastava guardarla negli occhi per capire che quelle pietre nelle sue mani e nelle nostre erano semplicemente la cosa giusta da fare. In lei leggevo la promessa tacita fatta a noi bambine, al nostro diritto di sognare, al nostro diritto a possedere un futuro. Ora so che lì, proprio in quel pugno, si racchiudeva tutta la sua pratica materna dello stare al mondo. Amore come cura, amore come conflitto, emozione come sorgente di pensiero: ecco la trasmissione feconda che da lei mi è giunta come ordine simbolico e domanda irrinunciabile alla propria soggettività!

Figure di un’etica partigiana

Il male, la morte, l’ingiustizia si traducevano, in lei, nell’esperienza della sventura. Ad assumere la dimensione tragica della vita, la soccorreva l’etica e, in particolari situazioni, l’interpretazione personale dell’etica partigiana. Alla luce della sua maturazione politica, l’amore cristiano che aveva conosciuto nell’originaria educazione cattolica era solo un amore di compassione. La guerra e la sua crudeltà le chiedevano un di più, un andare oltre il limite, un infrangere le leggi, un saper scegliere e decidere in modo repentino se voleva salvare altre vite. Nella solitudine più consapevole, mia madre si destinava a portare il peso delle proprie scelte e delle proprie responsabilità con un’autonomia di pensiero e una capacità di giudizio davvero singolari.

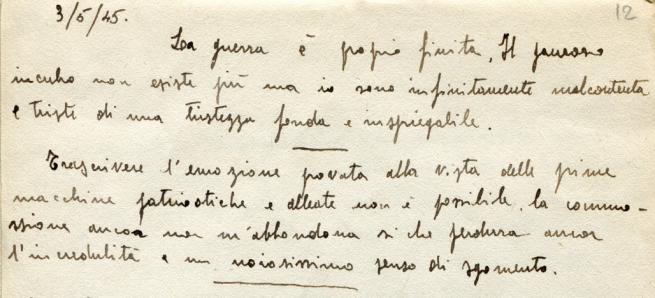

Il diario di Anna si conclude il 5 maggio 1945. Il 6 ottobre 1945 sposerà Ario. Anna non scriverà mai più un diario. Ario, invece, inizierà le sue ricostruzioni storiche.

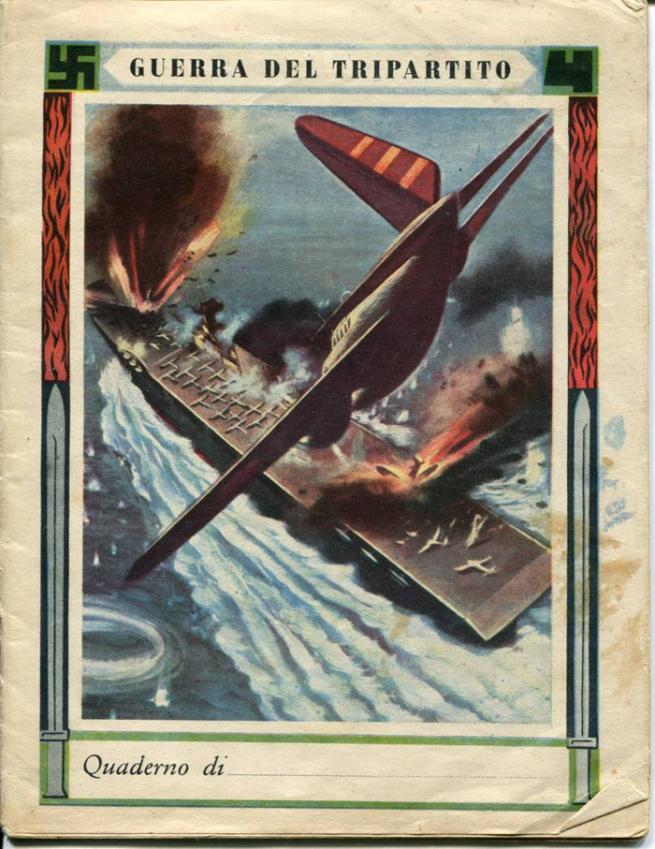

Ario, mio padre, sarà il mito della mia infanzia. Una lingua semplice fatta di immagini eroiche mi lega a lui. A mia madre, Anna, mi congiunge una lingua più densa, un amalgama profondo che si manifesta nel prendersi cura dei legami che curano la vita. Ma entrambi, mio padre e mia madre, i Quaderni di Anna o le Relazioni di Ario, muovono da un’unica origine che è stata la loro diversa capacità di mettere al mondo un pensiero di civiltà.