Bergson-James. Superare l'escatologia

A volte gli epistolari sono scambi di cortesie, raccolte di aneddoti condannati a sbiadire insieme al ricordo dei loro protagonisti. A volte sono vere e proprie officine in cui assistere alla colata incandescente di un’idea che nasce, animata da una feroce necessità di prendere forma.

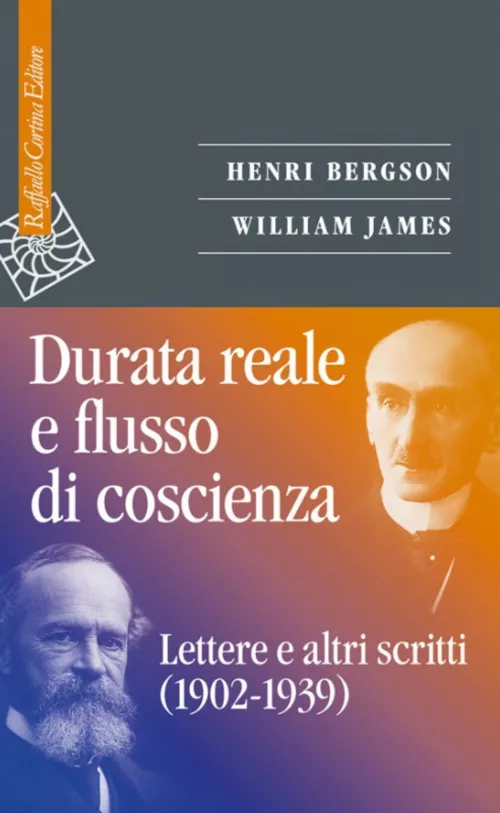

È il caso di queste lettere scambiate un secolo fa tra Henri Bergson, nume tutelare della filosofia europea del primo Novecento, pensatore di radicale profondità speculativa, forte di un seguito che a inizio secolo contava seguaci ovunque nel mondo e migliaia di uditori alle sue lezioni al Collège de France; e William James, uno dei grandi del pensiero americano, iniziatore col suo maestro Charles S. Peirce della corrente del pragmatismo, voce specificamente statunitense di quella disciplina per tanti versi così europea che è la filosofia, corrente destinata a nutrire in tanti modi l’arte, la poesia, la narrativa d’Oltreoceano.

Quale idea vediamo prendere forma nell’officina di questo epistolario, da qualche settimana disponibile in italiano nella meritoria edizione a cura di Rocco Ronchi e nella bella traduzione di Giacomo Foglietta e Paolo Taroni? L’idea di un empirismo radicale. È questo il nocciolo teorico che Ronchi isola con la sua preziosa Introduzione nel ricchissimo epistolario tra i due pensatori, facendone il perno di una rilettura che strappa queste pagine alla loro dimensione storiografica per farne un campo di battaglia di bruciante attualità.

L’empirismo è una delle tante tradizioni filosofiche che popolano la storia della filosofia, una tradizione che diventa centrale nella Modernità ma che sotto sembianze differenti è presente in tutta quella storia e forse in ogni filosofia. In questo senso l’empirismo è un’esigenza eterna, ancor più che un insieme di tesi e di argomentazioni circoscritte. È l’esigenza di rimettere al centro della teoria, forse al centro della vita di quell’umanità della teoria che è l’Occidente, nient’altro che l’esperienza, in greco empeiria.

Sfortunatamente, la cosa è più facile a dirsi che a farsi. Non appena la filosofia muove un passo in questa direzione, si ritrova in genere in un ginepraio da cui esce con qualche trucco ben poco fedele all’esigenza iniziale. Ne è testimone il nostro senso comune, tutt’altro che ignaro di filosofia, anzi impregnato così a fondo di una metafisica antica e tenace, che se ne lascia ogni volta accecare. Il senso comune, quando deve dire che cos’è la nostra esperienza, com’è che noi abbiamo a che fare col mondo, com’è che si produce quel misterioso evento che è il senso delle cose, pensa che di fronte a noi ci siano le cose, che noi percepiamo queste cose che ci fronteggiano, infine che noi diamo significato alle cose che percepiamo ordinandole secondo certi schemi, leggi, desideri, interpretazioni.

Questo resoconto apparentemente affidabile è in realtà una perla di astrattezza. Nessuno di noi guarda mai le cose da fuori, nessuno di noi si pone come un soggetto che fronteggia degli oggetti, nessuno di noi conferisce significato al mondo in virtù di un qualche potere privilegiato. Non in prima battuta, almeno. Anzitutto noi siamo le cose e il mondo. E in quel punto più antico delle nostre ricostruzioni intellettualistiche, noi non siamo ancora noi e le cose non sono ancora le cose. Noi e le cose siamo un’unità compatta e diveniente, un assoluto che si trasforma e che si riorganizza senza sosta, ordinandosi da sé in quelle formazioni di senso che la Modernità penserà come l’incontro tra le schegge disperse di una qualche materia di partenza, e un principio piovuto dall’alto e capace di associarle tra loro, connetterle in una forma, distribuirle secondo la geometria di un senso.

L’empirismo radicale, in altri termini, vuole farla finita con questa presunta mancanza dell’esperienza rispetto a se stessa, con questa presunta penuria di un’esperienza che sarebbe perciò bisognosa di un supplemento piovuto dal cielo. Per dirla con le parole di Antonin Artaud, vuole farla finita col giudizio di Dio. L’esperienza non ha bisogno del giudizio, e non ha bisogno di un Dio. Non ha bisogno, in altri termini, di un’istanza superiore che le dia fondamento dicendone la verità, raccogliendone in proposizioni chiare e distinte un senso altrimenti balbettante. E nel farla finita col giudizio di Dio, l’empirismo radicale vuol farla finita col giudizio dei tanti succedanei di Dio. Con il soggetto e con l’uomo, per esempio. A cui la modernità ha assegnato lo stesso compito che la teologia tomista aveva dato all’essere supremo, quello di sorreggere da fuori una realtà inconsistente, di dare senso a un’esperienza di per sé insensata, elargendolo dall’alto del proprio statuto privilegiato e dalla propria eccezionalità.

Umberto Boccioni, La risata, 1911

L’empirismo radicale ragiona altrimenti. Tolto di mezzo il fantasma di un intelletto ordinatore, divino o umano, anche ciò a cui si tratterebbe di dar senso smette di apparire insensato, sorta di paesaggio di rovine in attesa di redenzione. Bisogna avere in mente un senso, per trovare da qualche parte dell’insensatezza. Eliminate queste illusioni simmetriche, il senso non piove più dall’alto e non c’è più un basso ad attendere quella pioggia benefica. Non c’è più, in altri termini, una teologia politica e un’economia politica del senso. Non c’è più una macchina che rastrella il senso, lo concentra in un punto sublime, lo rende merce rara assicurandosene il monopolio, e a quel punto lo elargisce misuratamente, centellinandone il tragitto dal trascendentale all’empirico, e facendolo pagare carissimo alla stimata clientela.

La finzione è smascherata. Un’altra filosofia è possibile. Un altro Novecento si delinea dietro il Novecento filosofico più noto, il Novecento che appunto ha celebrato, in filosofia e non solo in filosofia, la mancanza, l’assenza, il vuoto. L’uomo non è il mondo, pensava il Novecento. Il soggetto è a distanza dagli oggetti, e quella separatezza racchiude tutta la sua peculiarità. Heidegger, Lacan, Lévi-Strauss, per citare tre figure chiave in tre ambiti diversi del pensiero novecentesco, sono pensatori di questa discontinuità irrevocabile. L’essere è fatto di distanza, il desiderio umano di mancanza, la commedia delle parentele di slittamenti che si organizzano intorno a una casella vuota. L’altro Novecento, che questo carteggio tra Bergson e James fotografa allo stato nascente, ragiona a rovescio. Il senso non piove dall’alto e non viene raccolto dal basso. L’alto e il basso tramontano. L’esperienza si rivela per quello che è. Un piano assoluto, che basta a se stesso, che non ha bisogno d’altro, che non ha altro fuori di sé, che non ha un fuori da cui dipendere. Un piano nel quale il soggetto e l’oggetto fanno corpo, prima della loro divisione e degli infiniti paradossi che deriveranno da quella divisione illusoria. Pienezza, continuità, anziché vuoto, frattura. Divenire incessante, anziché stasi, sospensione bisognosa di una spinta trascendentale. Creazione continua, anziché amministrazione della presunta miseria di Dio, dell’essere o dell’uomo.

Non serve altro. Non serve un Altro con la maiuscola, che elargisca salvezza producendo per ciò la finzione della colpa, del soggetto come essere strutturalmente colpevole e debitore, del mondo come paesaggio di rovine in attesa di redenzione, di Dio stesso come un povero nevrotico abitato da un male e da una mancanza a cui dovrà fornire rimedio, guarda caso giudicandosi e condannandosi a morte, e trascinando tutto il cristianesimo sul piano inclinato di un nichilismo onnivoro e generalizzato. Se l’esperienza è un assoluto, il senso non verrà l’ultimo giorno, giorno del giudizio di Dio sul mondo o dell'uomo sulle cose. Il senso viene senza sosta, non l’ultimo giorno ma ogni giorno. Ogni giorno è il primo, e non serve un Dio che ci salvi, come pensava ancora Heidegger. Serve un pensiero che ci salvi dalla logica spaventosa della salvezza.